ファンタジーのお約束設定の解説 part5『魔法のアイテムについて』

前回まで、魔法や魔法使いについてのよくある設定を紹介してきましたが、ファンタジーにおける魔法のファンタジー・トロープには他にもキャラクターに魔法の力を与えてくれたり能力を強化してくれるような魔力の宿った特別な「魔法のアイテム」の存在というのがあります。

この「魔法のアイテム」は非常に古い神話や伝承から存在するものであり、指輪物語の指輪やアーサー王の剣など、物語で魔法をキャラクターに授けたり、そもそもの冒険の理由になったりなど、ストーリーのキーアイテム(マクガフィン)として使いやすいというのが古今東西の物語で使われる理由だと思います。

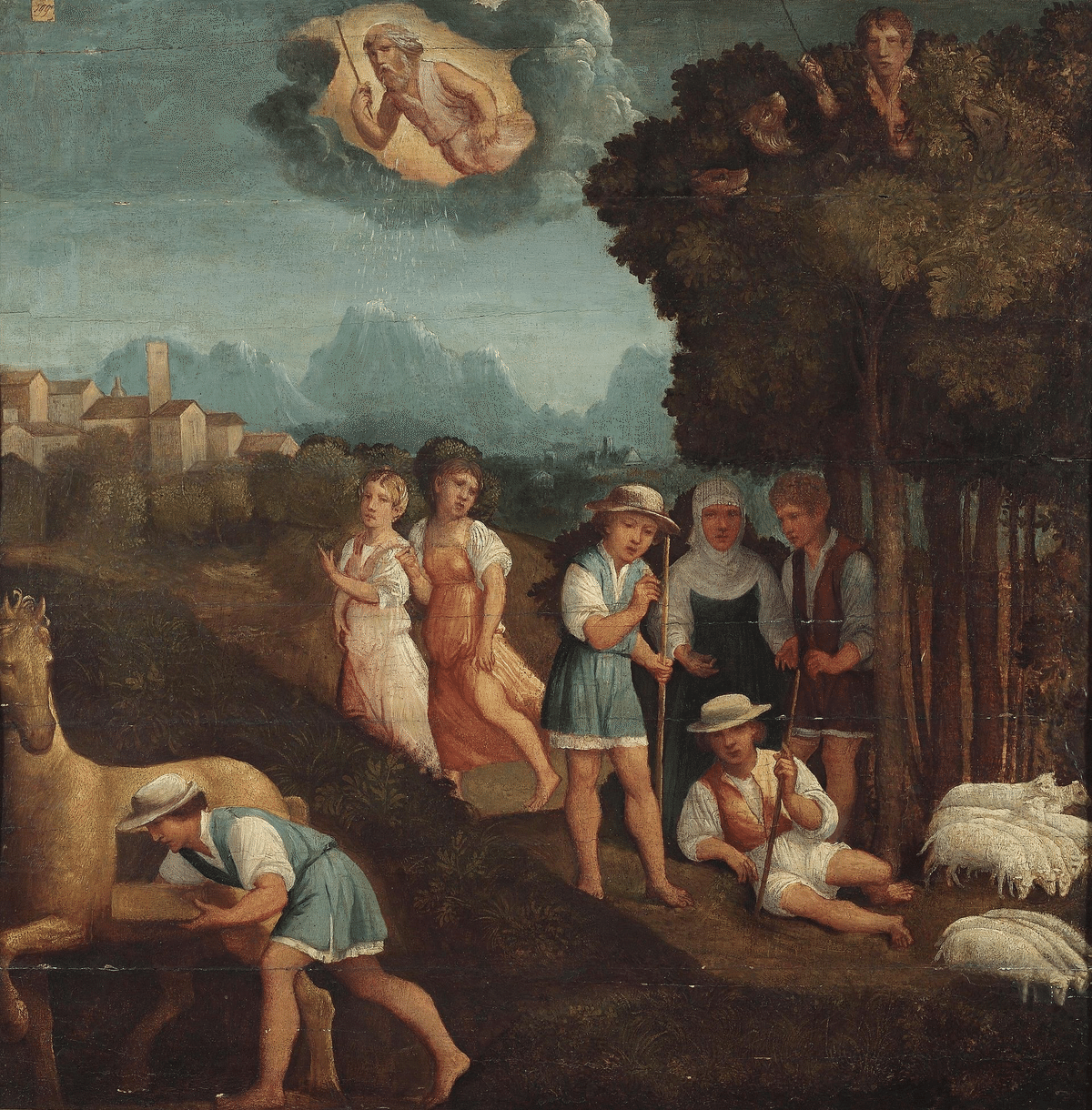

また、御伽噺の一部でも魔法のアイテムは物語の中核となっていて、『火うち箱』などのように主人公が持っていた成功を齎すものを取り返そうとするパターンや、『海の底の臼』や『おいしいおかゆ』のように魔法のアイテムを起動させるが止め方がわからないというパターン、そして、それが盗まれた後に盗人を懲らしめるパターンなどがあり、これを見て日本人の私は幾つかの『ドラえもん』のエピソードが思い浮かびました。

そんな魔法のアイテムの中でも特に、魔法を操るための特別な力を持った「魔剣(聖剣、妖刀も大体同じ)」と「魔法の指輪」は重要になってきます。

魔剣の原型の例には『北欧神話』に登場するファフニール(ドラゴン化するドワーフ)を殺す「グラム」や、王がドワーフに作らせたティルヴィング、レーヴァテイン、ダーインスレイヴ、フロッティ、ミスティルテイン、リジル、スコヴヌングなどがあり、ブリテン諸島の神話には『ベーオウルフ』のフルンティングや、『アーサー王伝説』に登場するブリテンの正統な王の象徴でファンタジーでよく見られる石から引き抜く勇者の剣の元ネタである「エクスカリバー」、『アルスター伝説』のカラドボルグやフラガラッハ、民話のクラウ・ソラスなどがあります。

また、その他にはギリシアではダモクレスの剣、ドイツでは『ニーベルンゲンの歌』のバルムンクや『ディートリヒ伝説』のブルートガング、フランスではカール大帝が持っていたジョワユーズや『ローランの歌』のデュランダル、イスラム世界ではカリフのアリーが使っていたズルフィカール、仏教では不動明王の倶利伽羅剣、日本では「十束剣」と総称される剣、『南総里見八犬伝』の村雨などがあり、現代では『BLEACH』の斬魄刀や『ナルト』の草薙剣、『幽遊白書』の霊剣、『犬夜叉』の妖刀達などが有名で、ファンタジー系だとムアコック作品のストームブリンガー、『ゼルダの伝説』のマスターソードなどが有名ではありますね。

一方、魔法の指輪の方も魔剣と同様に世界中の伝承で見られ、その中には不死や透明化などの効果を持つものがあり、願いや魔法をこめたものも多く登場し、『指輪物語』の指輪や、ゲルマン神話の戦士ジークフリートがファフニールから奪った指輪などのように人を呪うような効果を持つ場合もありますが、多くの場合は魔法の指輪は善の力か使う人物によって善悪や使い方が変わる、つまり中立的な道具として位置付けられているらしいです。

この魔法の指輪は装飾的で特徴的かつ一般的に着用されるもので、他の図形より神秘的な感じをさせて、シンボル的に見える円の形をしており、さらに魔法の石とかをくっつけることもでき、指についていることによって簡単に攻撃などを相手に向けられるというバトルシーンの都合も良いなど、ファンタジーの物語において都合が良い要素が色々と多いと言えます。

魔法の指輪の現存最初の例は古代ギリシアのプラトンが著書『国家』で哲学議論のために作った「ギュゲースの指輪」と言う透明化の指輪で、ローマ時代のユダヤ人の歴史家フラウィウス・ヨセフスが語った悪魔を祓うエルアザルの指輪、中世のユダヤやアラビアの悪魔学で生まれた悪魔やジン(精霊、魔神)を操る「ソロモンの指輪」の伝説やそれを元とした『千夜一夜物語』のエピソード、北欧神話でドワーフの兄弟によって作られたオーディンの腕輪「ドラウプニル」、北欧神話やニーベルンゲン伝説を基にしたサガ『ヴォルスンガ・サガ』と楽劇『ニーベルングの指環』でその物語の中心となる敵の親玉が持っていた富をもたらす指輪「アンドヴァラナウト」などがあり、『アーサー王の死』など中世のロマンス文学に登場する透明なる指輪やつけていると殺せない指輪などがファンタジーの魔法の指輪の起源でしょう。

近現代では『指輪物語』の他、有名な『ナルニア国物語』でも異世界と現実を結ぶ2つの指輪が重要な位置を占め、『ハリー・ポッター』や『オズ』シリーズ、そして多数のゲームにも魔法の指輪が登場します。

他にも魔法のアイテムには「ストームブリンガー」などのように物に意志があるものが、フィンランド民話の集大成の叙事詩『カレワラ』などに登場していたりし、『ハリー・ポッター』や『ジキルとハイド』『人魚姫』シェイクスピアの『真夏の夜の夢』『ロミオとジュリエット』などでは飲むと特別な効果が得られる「ポーション」と言う魔法的な液体、人間が妖精を見るための「妖精の軟膏」などもあります。

『千夜一夜物語』やソロモンの絨毯、ロシアの伝承などの「空飛ぶ絨毯」、ヨーロッパの民間伝承と非常に多くの作品に登場する魔法の靴「セブンリーグブーツ (Seven-league boots)」、アーサー王やニーベルンゲンなどのケルト神話やゲルマン神話とそれを継ぐ「親指トム」や「12人の踊る姫」などのブリテンやドイツの民話の「透明マント(Cloak of invisibility)」のような存在も登場していて、これは日本でも「隠れ蓑」がありますね。