美術史第53章『古代ペルシア美術-後編-』

ペルシア地域西部、紀元前9世紀頃からイラン系ではないという説のある農耕をメインとしたマンナエ王国が拡大するが東欧からやってきたイラン系キンメリア族やそれを追ってきたスキタイ族に敗北、その後に前7世紀にアッシリアの支配下だったメディア族のキュアクサレス王がスキタイ族を東欧に追い返すことに成功、メディアは一気に大帝国となるが前6世紀には有力部族のペルシア族のキュロス王に滅ぼされた。

キュロスはその後も勢力を拡大、リュディア王国、エラム王国、新バビロニア帝国を併合、アケメネス朝ペルシア帝国が誕生し、キュロスの息子カンビュセス王がエジプト新王国を併合した事でオリエント世界は史上初めて統一された。

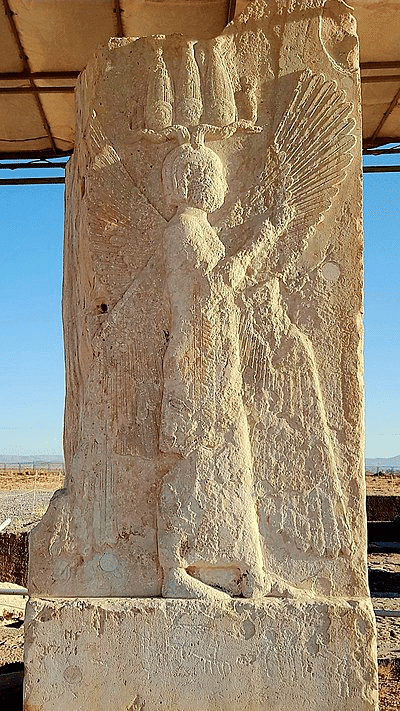

アケメネス朝ペルシア帝国の代表的な遺跡としてはキュロスが首都として建設したパサルガダエやそこにあるキュロス墓、反乱を鎮圧したばかりのダレイオスにより新首都として建設されたペルセポリスやそこにある巨大な宮殿群などがある。

そして、その北にある巨大な彫刻された岩「ナクシェ・ロスタム」、ダレイオスが即位の際にその正当性を主張するために文章とレリーフを刻んだ巨大な岩壁「ベヒストゥン碑文」などのレリーフも有名である。

アケメネス朝美術は支配したエジプトやメソポタミア、ギリシアなど多くの美術を吸収した様式で、首都ペルセポリスはアレクサンドロスにより破壊されたため遺物が残っていないものの、メディア時代の首都でアケメネス朝でも夏の首都となっていたエクバタナでは金で作られた様々な品や紋様を施したガラス製品やが見つかっている。

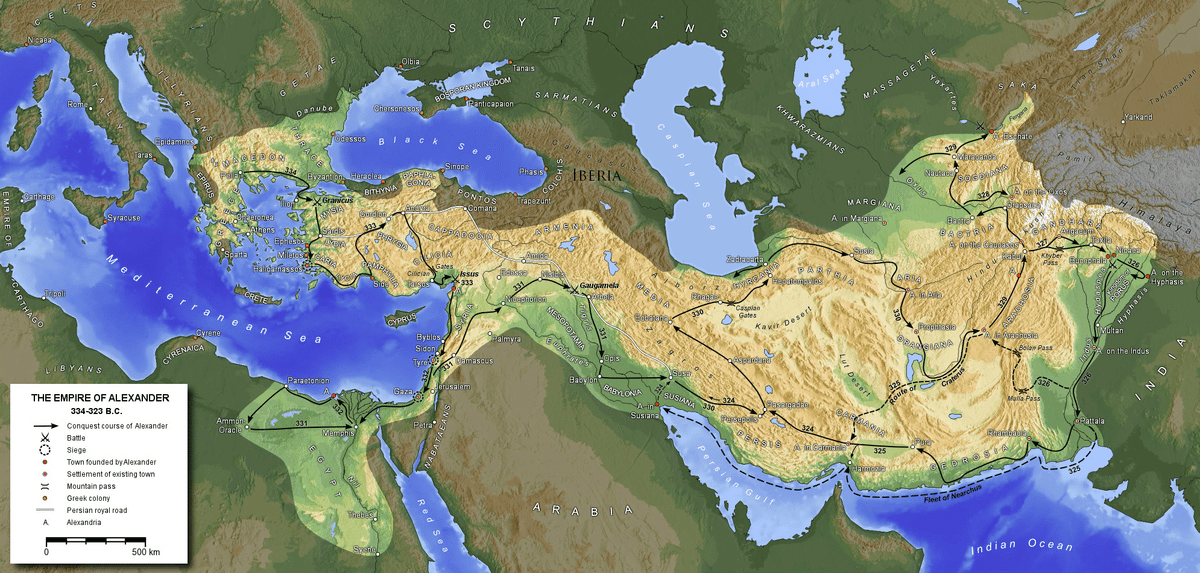

紀元前5世紀初期、アケメネス朝ペルシアはギリシアへの遠征「ペルシア戦争」にてギリシア諸国連合に敗北、さらに紀元前5世紀後期には分割相続と税金の増加で貴族が没落し、傭兵が増長、宮廷内での争いと地方での反乱が同時に発生、紀元前4世紀中頃にはギリシア諸国を統一したマケドニアのアレクサンドロス3世が戦争を仕掛け、結果、アケメネス朝は敗北を重ね最後は内部崩壊し滅亡、オリエント全域がギリシア人の領土となった。

しかし僅か十数年後にアレクサンドロスが死去したため、将軍たちは戦争を経て莫大な領地を分割、ペルシア・メソポタミアあたりは軍事司令官セレウコスにより建国されたセレウコス朝の支配下に入り、ギリシアの制度・文化がこの地に浸透した。

本拠地としていたシリア地域を中心にアンティオキア、アパメイア、ラタキヤ、セレウキアなど後の時代に大都市となるギリシア様式のポリスが建設され、カトイキアと呼ばれる軍事的な拠点などに用いられる居住地も多く誕生した。

しかし、整備が行われず蔑ろにされていたペルシア東部からからはグレコ・バクトリア王国とアルサケス朝パルティア帝国が独立し、前2世紀にはペルシア地域の全域がパルティア帝国の領土となっていった。

パルティアという国自体はイラン系遊牧民パルティア族の国家であったが、軍や行政そして芸術などの文化も大抵ギリシア人が担ったままで、建築の分野ではギリシアの速乾性の石膏モルタルを用いて切り石積みや煉瓦の屋根やアーチを作り、ストゥッコで建築壁面を多い隠し装飾文様を施すというのが様式であった。

また、パルティアの典型的な都市はほぼ円形に作られており、メソポタミアにある二重の防壁に囲まれた都市遺跡で当時はパルティアとローマ帝国の緩衝的な貿易都市国家だった「ハトラ」はその形が今でも保たれている。

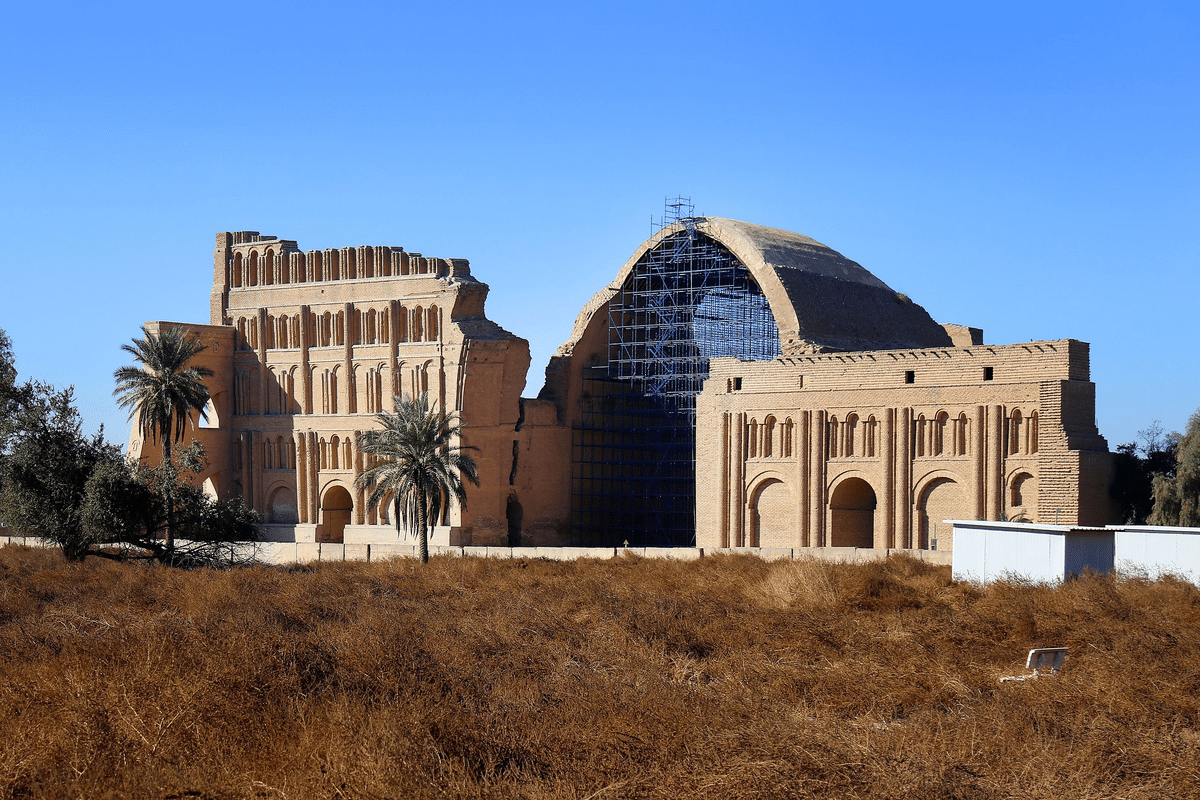

ハトラの太陽神殿にはこの頃、パルティア領内で流行した建物正面の壁を取り天井にトンネル型のボールトをかけ庭などに面した入り口を半円のアーチで飾り付けた「イーワーン」が使われている。

また、パルティアでの彫刻の分野ではギリシア彫刻の影響が強いものと厳格な正面性や細部描写などを特徴とするパルティア土着のものが混在した。

その後の1世紀初頭、ローマ帝国を支持するギリシア人とローマ帝国と敵対するパルティア族の勢力が互いに王を擁立して衝突、結果、パルティア族が勝利した事でギリシア人の重要性は消えていき、後にはローマに対する敗北によるメソポタミアなどの喪失、内戦を繰り返して衰退していった。

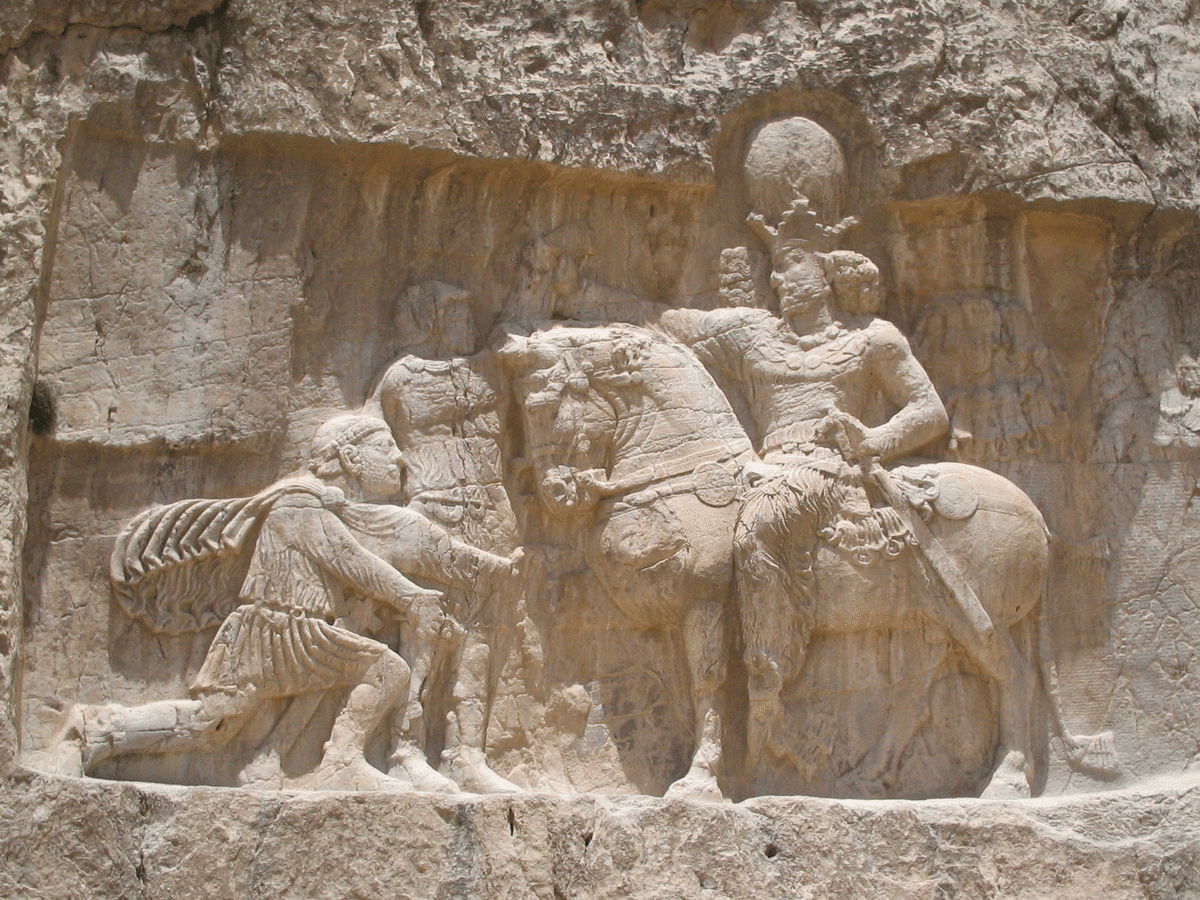

3世紀にはかつてアケメネス朝が誕生した地であるファールスのペルシア族のアルダシール王が「サーサーン朝ペルシア帝国」を打ち立てパルティアは滅亡、西ではローマの皇帝を捕虜にし、東ではクシャーナ朝を属国化、ゾロアスター教という現地宗教を組織化し国教化して王の権力強化を行い、ペルシアはギリシア文化の影響下から脱した。

マズダク教の反乱やエフタルとビザンツとの戦争を経た6世紀、ホスローの社会・軍政・宗教の改革によりサーサーン朝が全盛期を迎えると諸外国の科学資料の翻訳などが行われるとともに、美術もローマ美術やビザンツ美術、インド美術などを取り入れ、イラン系民族の装飾や造形を生かした「ササン朝美術」が確立された。

そこでは鳥獣、狩猟、植物をモチーフにした装飾を施した金銀の工芸やガラス製品、ペルシア錦、ペルシア絨毯、絹織物などの布製品が作られ、また、多くの岩壁のレリーフやパルティア時代に誕生したイーワーンやドームを用い、クテシフォンの「ホスローのイーワーン」などが作られた。

その後、サーサーン朝は突厥とビザンツの連合軍への敗北と内乱の最中、アラビア半島で登場したイスラム教勢力によって征服され、以降、イスラム文化圏の中心地の一つとして栄えることとなったが、それはイスラム美術の方で解説する。