アイヌの歴史24『近世アイヌ-中編-』

松前藩はこのような大規模な戦争を起こさないために、七ヶ条の起請文でアイヌ達に服従を誓わせ、アイヌ達はより強い経済的・政治的な支配を受けることとなり、米と鮭の交換レートを元に戻すなど融和政策も取られた。

また、今まではシャクシャインやオニビシという首長が広い地域を治めるような形だったが、これ以降、松前藩の藩士達が各地を支配する制度がより強化され、その中から、藩士が直接商売を行うのではなく、商人に交易を行わせて藩士はその利益の一部を受け取るという「場所請負制」が誕生し、その中で漁業開発が行われ、やがて日本人の商人はアイヌを漁業労働者として利用するようになっていった。

また、その一方で、1786年の幕府により行われた北海道の実情調査で「商人がアイヌを漁撈に行使するために農業を禁止している。アイヌは正直で和人と変わることはない。商人は騙しやすいようにわざと和風化を妨げて異形のままにしている」と記録されている。

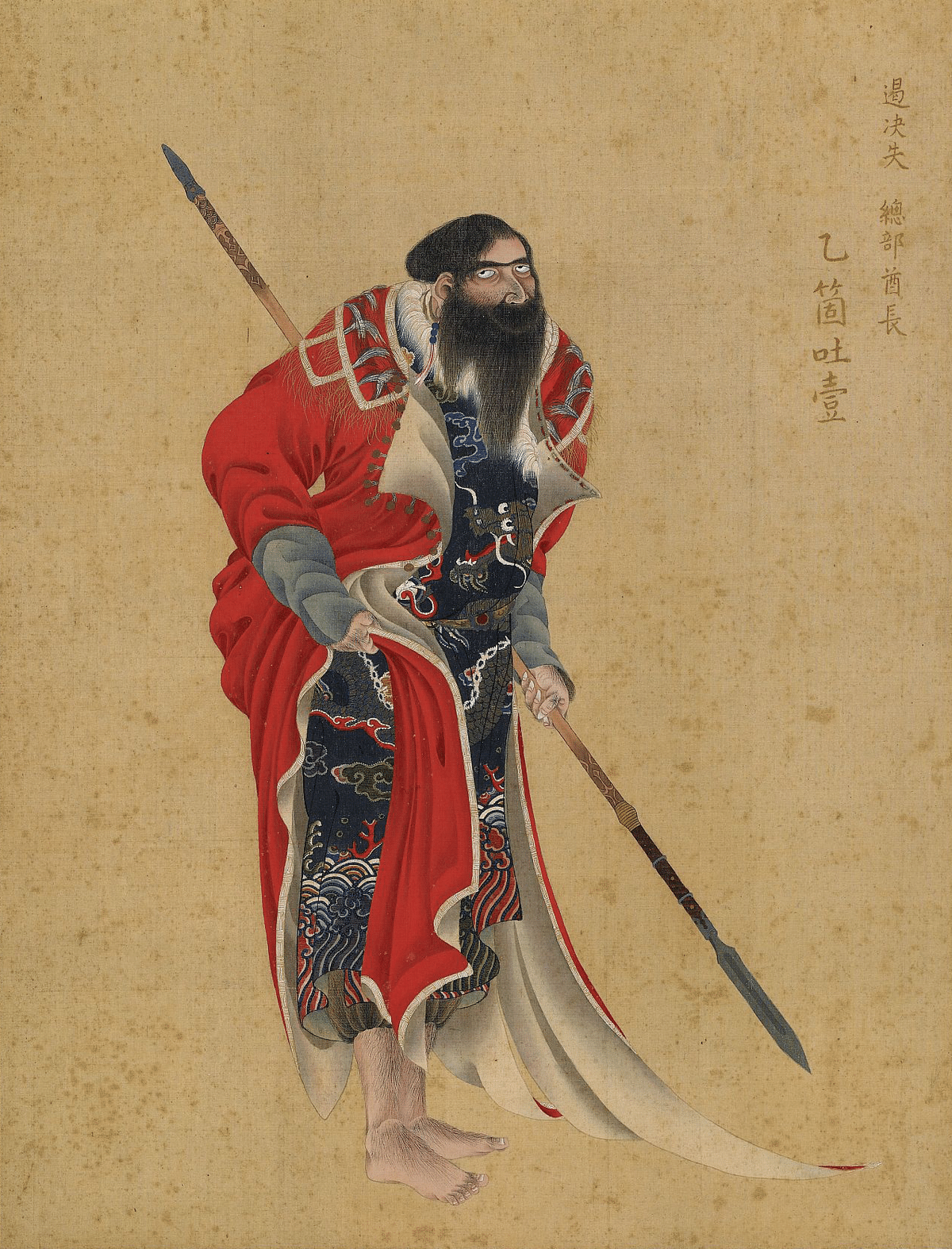

さらにアイヌを管理する商人の一部はアイヌを強姦したり虐待したりし初めたとされ、これにより1789年にクナシリ・メナシの戦いが発生、多くの日本人を殺害したが、逆に日本人を保護するアイヌや鎮圧を行うアイヌも現れ、反乱軍は松前藩の降伏勧告に応じて降伏したため軍と軍の戦闘は行われず、それ以来、アイヌによる反乱は発生しなくなった。ちなみにこの時に鎮圧を行なったアイヌの指導者達を描いた肖像画達がまとめて「夷酋列像」と呼ばれる。

また、アイヌは当然、日本以外とも交流があり、先述の通り樺太アイヌは中国と関わっていて、中世では骨嵬と記録されており、この時代には元と戦争し、明とも関わったが、明が衰退すると中国の資料に表れなくなった。

しかし、清朝の時代が始まると再び庫頁として記録に現れるようになり1689年、清とロシアが曖昧だった満州の国境を定めるネルチンスク条約が締結され、これにより樺太は清朝に編入された。

清は南に拡大するロシアに対抗するために領土になったばかりの樺太への支配を強め、樺太アイヌは清朝の辺民となり、清に貂の毛皮を朝貢、清は衣服や絹、ガラス玉を与えるという形で、中国から品を得ており、樺太アイヌは山丹交易の一環として、それを松前藩の影響下の北海道に売っており、それがそのまま日本に流通した。

これにより、中国からやってきた服が日本で「蝦夷錦」として人気となり、需要が高まると松前藩は清朝の領土である南樺太を久春古丹(クシュンコタン)として交易拠点を設置、松前藩は樺太アイヌに対し蝦夷錦、つまり中国の官服を一定数買わせ、北海道と同様に交易を支配した。

しかし、その一方で、中国とともに山丹交易の主要な貿易相手だったウィルタやニヴフといった民族が清朝の支配下に入った事で経済力を付け、これにより今まで樺太アイヌが主導権を握って行われていた山丹交易はウィルタやニヴフといった山丹側が中心となって行われるようになった。

これにより樺太アイヌ達は生活に困窮し山丹側に借金をするようになり、1812年に松田伝十郎によりアイヌの借金が整理されて以降、樺太アイヌではなく幕府が直接出向いて山丹交易を行うようになった。

また、アイヌの近代史は中国だけでなく、シベリアへ進出を続け領土を拡大行なっていたロシアとも大きく関わっており、1696年にユーラシア大陸東端のカムチャッカ半島に辿り着き支配下に置いた探検家であるウラジーミル・アトラソフと千島アイヌが接触、アトラソフは千島アイヌが日本の品物を所持していると記録しており、1768年には全千島アイヌがロシアの支配下に入った。

しかし、ここで紛らわしいのは千島南部の択捉島、国後島、得撫島は北海道アイヌが暮らしており、日本にもロシアにも服属したという立ち位置だった。しかし、1759年までに得撫島にもロシアの交易拠点が設置され、1769年には択捉島のアイヌの族長を殺害するが択捉島のアイヌはロシア人を追放し、それ以来、ロシア人はアイヌに対し友好的な態度で接するようになり、交易圏を広げ、国後島や北海道本土の厚岸などにまで及ぶようになった。

18世紀中期、松前藩は北海道アイヌの一部とロシアが接触している事に気づいていたものの1778年にロシアが交易を求めて来航した際にも、特に何もせず幕府にも報告しなかった。

しかし幕府は、ポーランドの貴族が侵略を行うロシアに対抗した結成した「バール同盟」に参加した事で捕虜となりカムチャッカ半島に流刑にされ、カムチャッカで反乱を起こして日本にやってきたというモーリツ・ベニョヴスキーという人物と出島のオランダ人が接触、ベニョヴスキーの証言が幕府に届いた事でロシアが北海道に接触を試みている事と、松前藩がそれを放置している事を知った。

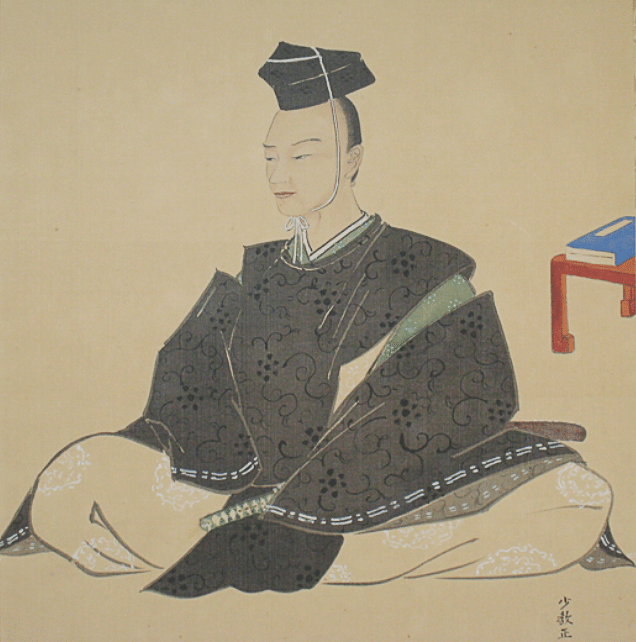

これにより松前藩を信用できなくなった江戸幕府は1785年に調査隊を派遣してロシアとアイヌの関係を調査、江戸幕府の老中、つまり政治を司る人物である田沼意次により幕府が直接北海道を開拓する計画が立てられたが、田沼が死亡し頓挫した。

しかし1792年にロシアやイギリスが北海道に来航すると、江戸幕府は異国の接近に危機感を持ち、近藤重蔵による北海道調査の結果から、北海道を天領、つまり松前藩を通さずに幕府が直接治める領土にする事が決定、幕府はアイヌは藩士から交易を委託された商人達に支配され、搾取されている場所請負制の現状を把握しており、これを解決するために場所請負制を廃止して幕府は直接交易や漁業などを行うようになった。