美術史第22章『ルネサンス美術-盛期ルネサンス編-』

アメリカ大陸がコロンブスにより発見された15世紀末期の時代、ルネサンスの起源で中心だった町フィレンツェではルネサンス文化を保護し初期ルネサンスの全盛期を築いた君主ロレンツォ・デ・メディチの死後、美術が衰退した。

しかしその代わりに多くの芸術家を保護したローマ教皇ユリウス2世や、それ以降のレオ10世、クレメンス7世、パウルス3世など「ルネサンス教皇」と呼ばれるカトリックの指導者としては堕落しているが、芸術の保護者ともなるような教皇達によりローマはフィレンツェにかわるルネサンス文化の一大中心地となった。

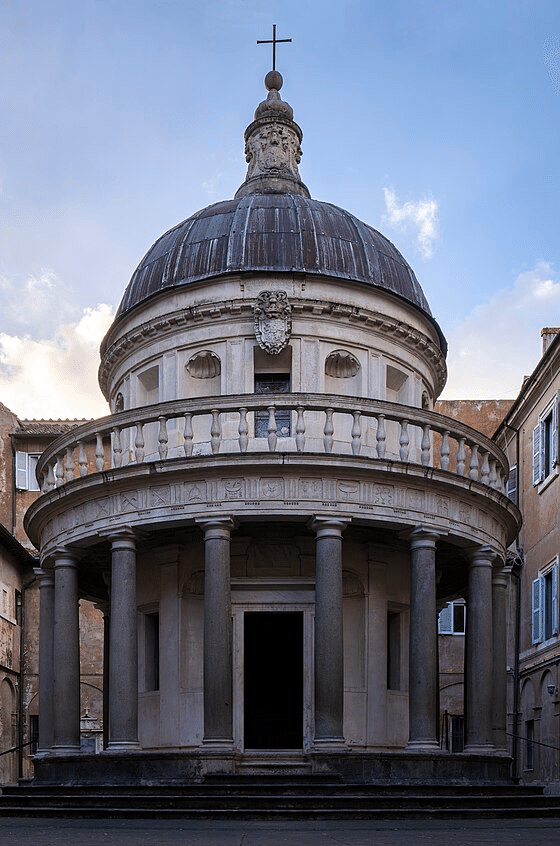

ローマの他にも西ヨーロッパと東ヨーロッパ・中東の貿易を担って大発展したヴェネツィア共和国の首都ヴェネツィアでもルネサンス文化が繁栄しており、建築の分野ではサンピエトロ大聖堂の建築主任やバチカン宮殿の拡張工事を行なったローマのドナト・ブラマンテという人物により本格的に古代ローマ建築が復興されている。

芸術家ダヴィンチの自画像

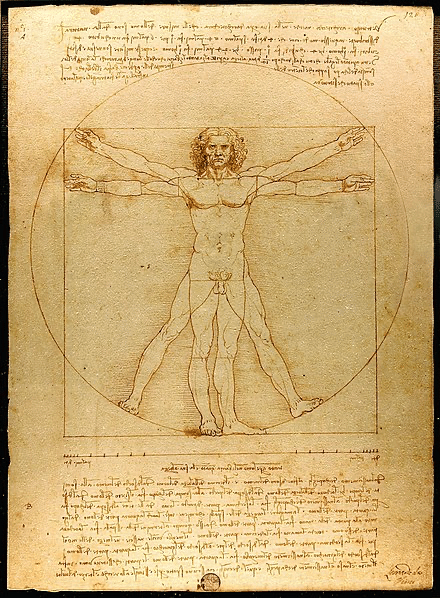

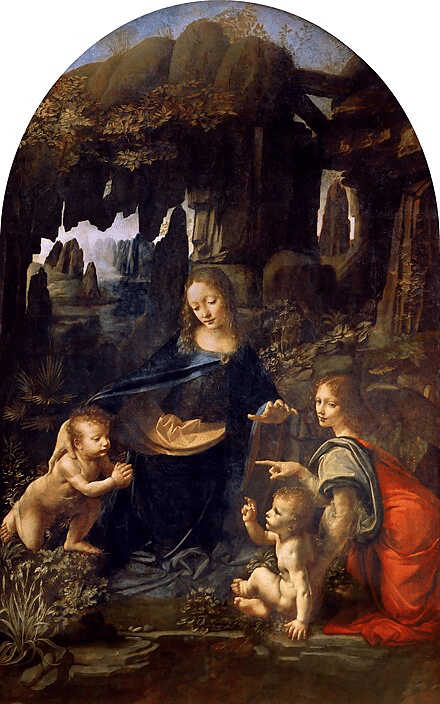

その一方で、この頃にはフィレンツェ出身で、アンドレア・デル・ヴェロッキオの弟子であるレオナルド・ダ・ヴィンチがイタリア北部のミラノ公国の宮廷や、ミラノ公国を占領したフランスのフランソワ1世の宮廷で画家や建築家、彫刻家、軍事技師として活躍した。

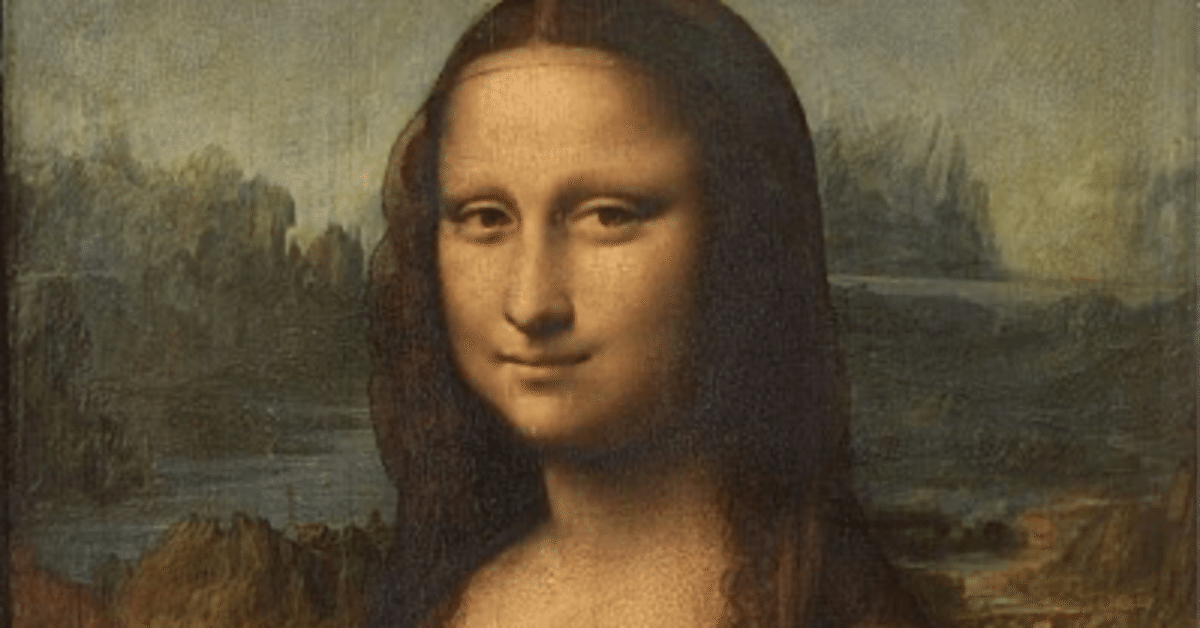

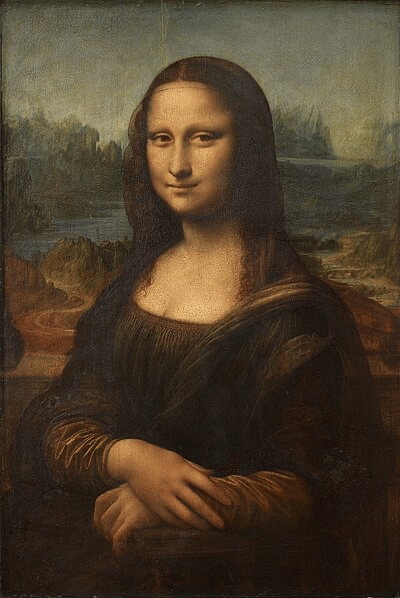

ダヴィンチの絵画『モナリザ』

ダヴィンチは絵画の分野では遠近法や明暗法などに加え、解剖学や力学など個人的に研究していた科学的な知識を活かした技法で多くの傑作を生み出しており、「モナリザ」という作品ではスフマート、つまり暈しの技法を開発、この暈しは絵画の統一感や雰囲気の調整などに用いられることとなる。

またダヴィンチの作品では「最後の晩餐」というミラノの「サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会」の壁画も世界で最も有名な絵画の一つとなっている。

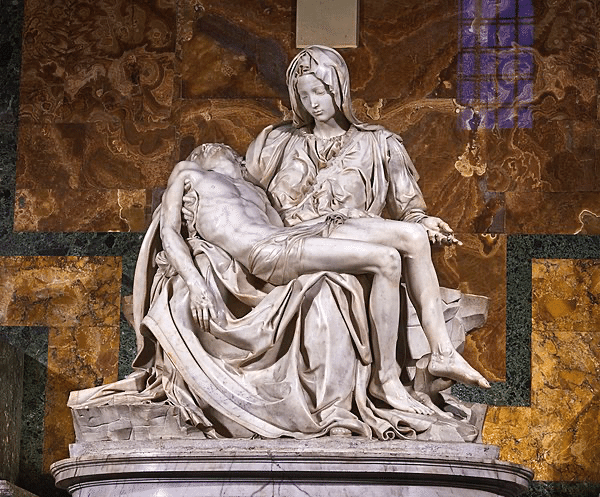

世界的に有名なミケランジェロの彫刻作品『ピエタ』

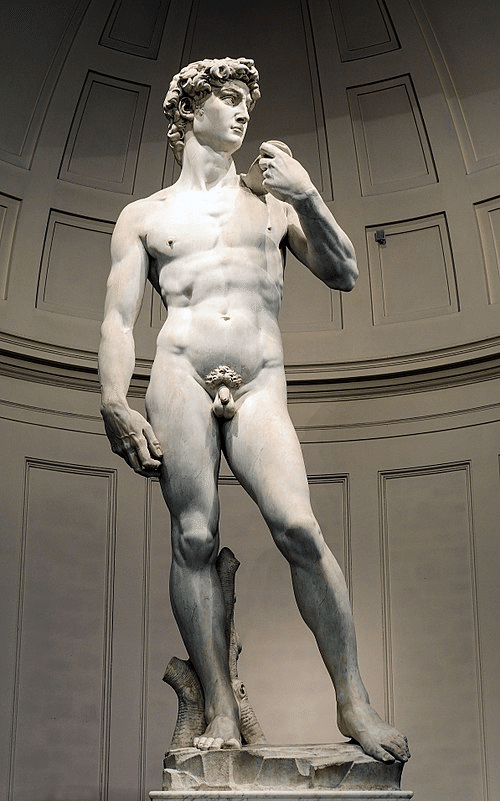

ダヴィンチと同じくフィレンツェ出身で主にローマで活躍した彫刻家ミケランジェロ・ブオナローティはダヴィンチと同じく力学や解剖学を用いてバランスの取れた技法を用い、現在でも最も優れた彫刻作品とされる「ピエタ」や「ダヴィデ」などを作成した。

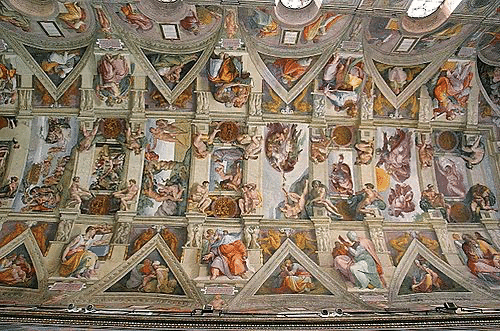

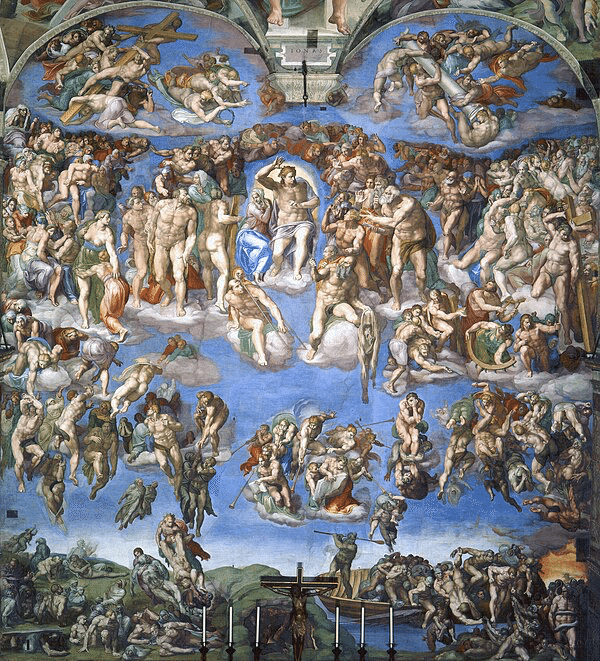

また、絵画の分野でも活躍し「アダムの創造」の部分で有名な「システィーナ礼拝堂天井画」などを描き、さらに古代ローマ建築の本格的な復興を行なったドナト・ブラマンテの死後、彼の建築していたサン・ピエトロ大聖堂を完成させるなど建築家としても活躍、存命中に伝記が発売され、「神から愛された男(イル・ディヴィーノ)」と呼ばれるなど従来の芸術家としてはあり得ないほどの高い評価を得ることとなった。

アジアでポルトガル王国、オスマン帝国、ムガル帝国などが大きく勢力を伸ばし、神聖ローマのハプスブルク家がスペインと神聖ローマ両方の王となって南米を征服、また、神聖ローマのマルティン・ルターが「95か条の論題」を作成しカトリック教会を激しく批判し、これによって各地でカトリックからの離脱が開始した。

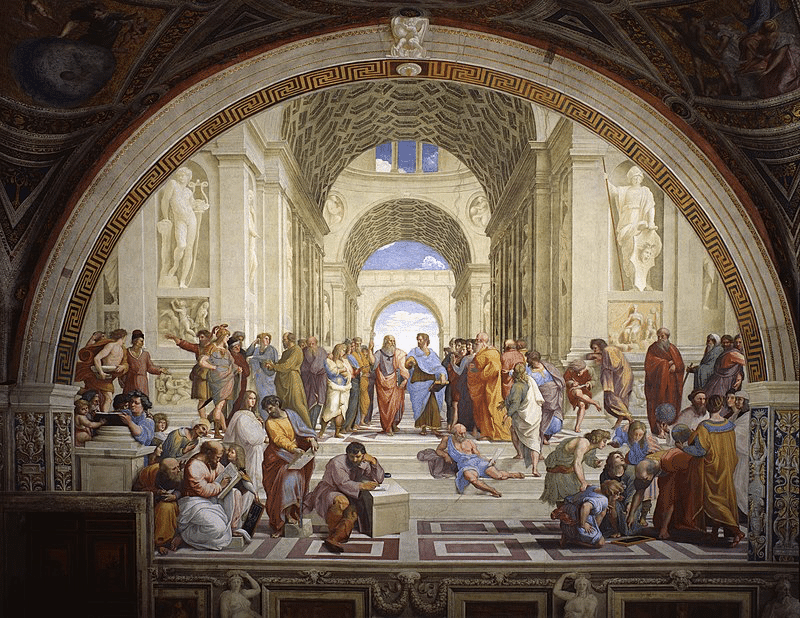

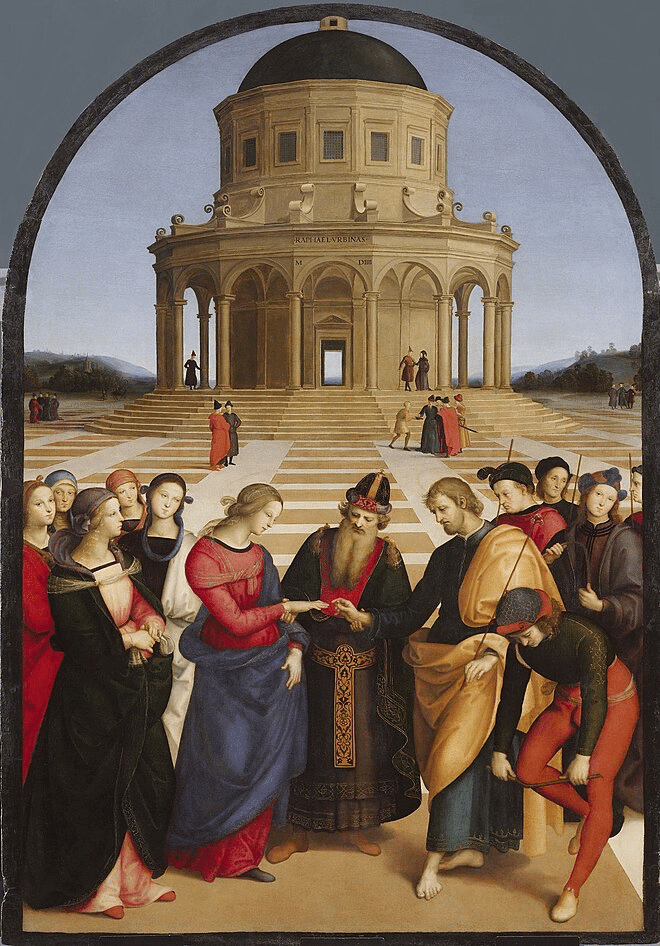

そんな16世紀初期にはウルビーノ出身のペルジーノの弟子、ローマで活躍したラファエロ・サンティという画家がミケランジェロやダヴィンチの確立した様々な技法を取り込み、独自の人物表現や画面構成の形式美を確立したとされ、「アテナイの学堂」などバチカン宮殿の壁画を制作、ラファエロの確立した構成の美しさは絵画の模範として扱われ多くの画家が大きな影響を受けた。

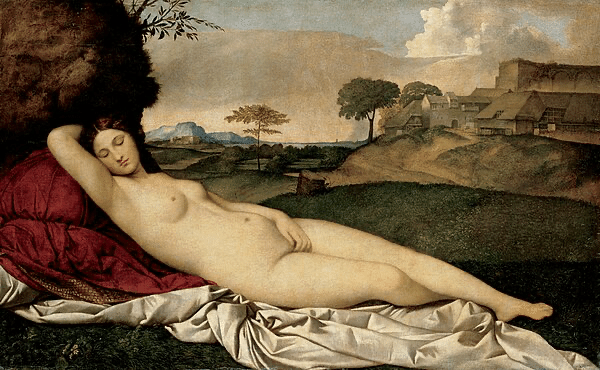

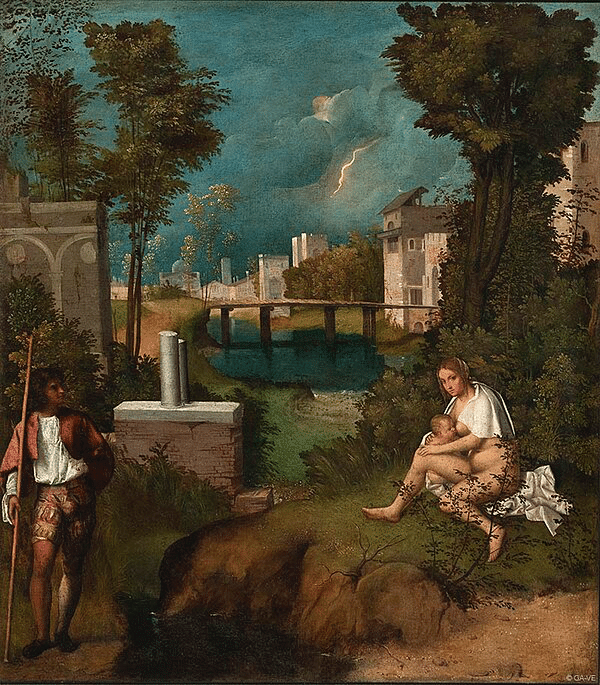

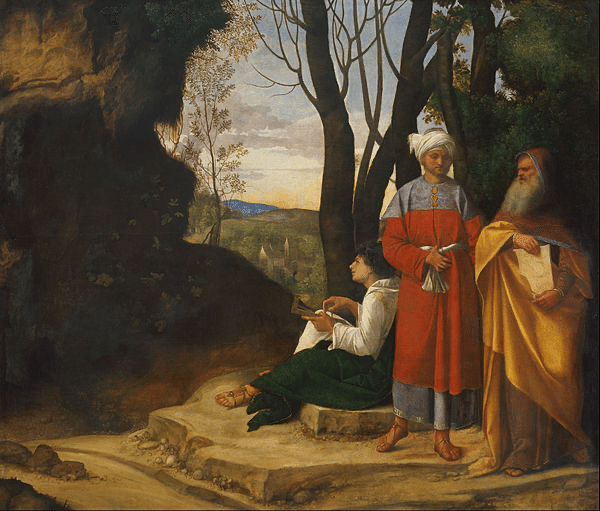

ルネサンス盛期の時代には教会や公共施設以外にも富裕層の市民からの注文で多くの美術品が作られるようになっており、ヴェネツィアで活躍をし、ダヴィンチのソフマート(暈し)技法を受け継ぎ風景の中に人物が同化している絵画を最初に描いた「眠れるビーナス」「三人の哲学者」などの作者でもあるジョルジョーネという画家が、代表作の一つ「テンペスタ」などで神話など物語性がなく絵画の感覚的な魅力を優先する「小作品」というジャンルを開始した。

これによりヴェネツィアの絵画は色彩と絵の具の塗り方が最も重要な要素となり、デッサンに色を付けて造形するフィレンツェの絵画とは異なる、色彩によって造形する新しい技法が誕生、ジョルジョーネの確立した様式は同世代のヴェネツィアの画家ティツィアーノ・ヴェチェッリオなどに受け継がれた。

ティツィアーノは「聖母被昇天」「フローラ」「カール5世騎馬像」、そしてジョルジョーネの絵を引き継いで完成させた「ウルビーノのヴィーナス」など一見雑な筆使いだが離れて見てみると完璧な構図になっている多彩な色彩を用いた絵画を描き、現代では近代油彩画の創始者とされる。