ファンタジーのお約束設定の解説 part2『クエストについて』

part1ではファンタジー・トロープと言うあるあるの概念や、その多くが古代ヨーロッパの神話・民話をトールキン氏が取り込んだことに始まること、善悪の構造の特徴などを書きましたが、今回からはそのファンタジー世界の世界の構造と背景についての特徴を書いていきます。

そして、そんなファンタジー物語の特徴の一つとして「クエスト」と言うものがあり、これは語源からみると古フランス語の「捜索、クエスト、追跡、ハント、追求;調査、問い合わせ」を意味する単語から英語が借用した単語で、この語はファンタジー物語においては古くから使われており、世界を救うための何かを探すクエストから、自らをより高めるクエストまで幅広いものがクエストと呼ばれています。

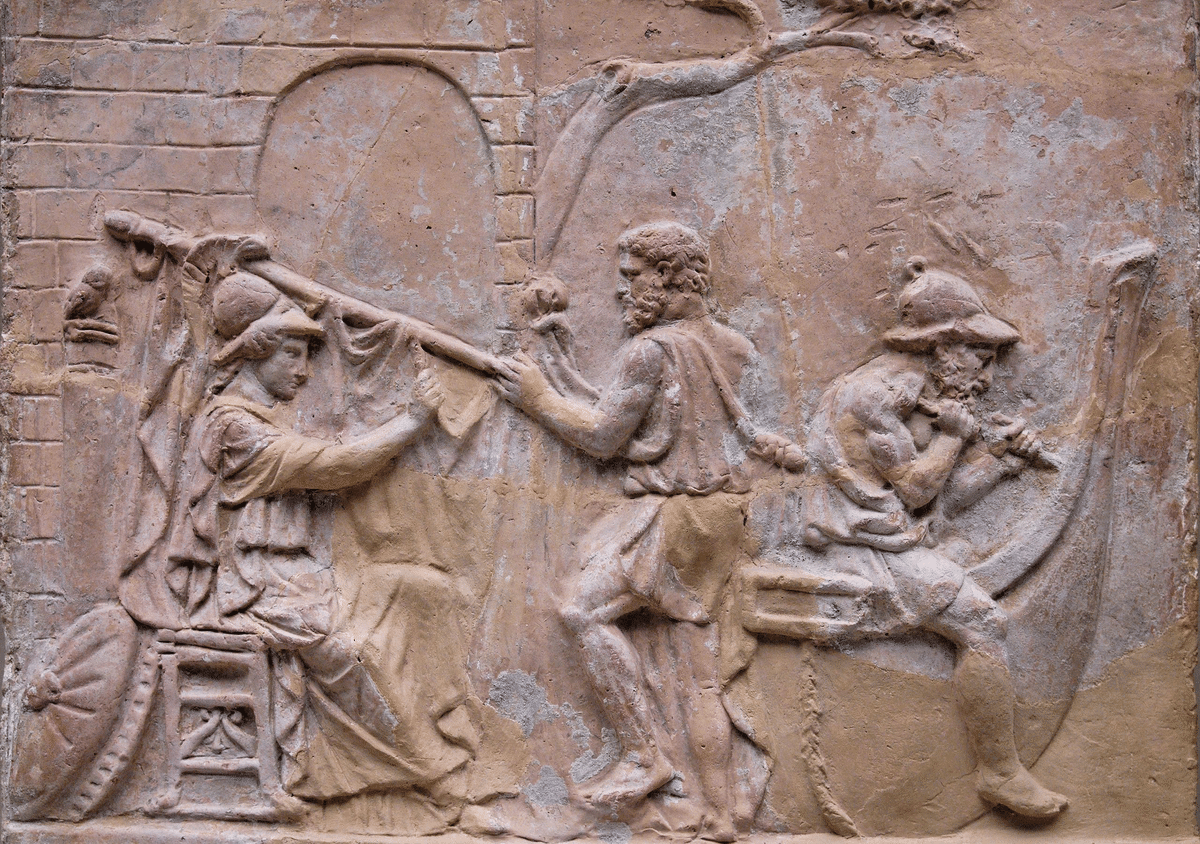

城の輝きを見つめクエストの終わりを感じた主人公の絵

クエストとは単的にいうと「目標に向かう困難な旅」「象徴的・寓話的な筋立て」であり、このような旅はクエストと呼ばれないにしてもあらゆる地域の民間伝承で重要な部分を占め、比較神話学では主人公が日常から何らかの非日常に飛び込んで試練を越え宝を持って再び日常へ帰ってくるような構造は「ヒーローズ・ジャーニー」という用語で呼ばれます。

クエストは例えば人類最古の文学である不死の秘密を追いかけると言う『ギルガメシュ叙事詩』や、ギリシア暗黒時代に書かれた神に呪われた男が神を説得して故郷に戻ると言う『オデュッセイア』、秘宝の金羊毛を取り戻すために冒険をする『アルゴナウティカ』、聖杯を求めてパーシヴァルやガラハッド、ランスロットなどの騎士たちが冒険する『アーサー王伝説』に代表される中世の騎士のロマンス冒険譚など、近代以前からもうすでにその構造を使って多くの物語が組まれています。

そして、文学作品においてのクエストは主人公に多くの努力を要求し、多くの障害を突破していかなければならないと言う風に設定して物語を進行させていて、多くの場合は主人公にとって未知の世界へと連れ出すような構造になっていて、代表例としてはやはりファンタジー・トロープの基礎を作った『指輪物語』があります。

『指輪物語』では「一つの指輪」の持つ恐ろしく強大な力とそれを破壊する唯一の困難な方法、指輪を持つ者の精神的・心理的な苦痛などを戦争や内面の葛藤と共に描いており、非常に意義深い文学作品にもなっていて、その他にもそれぞれが目的を持って魔法使いに会いに行く『オズの魔法使い』がとても有名です。

また、クエストは旅という側面を持っていることで物語の中でその世界の異国の場所・文化を紹介して読者を楽しませることができるため作品の展開に便利であると言うのも多くの今の文学に使われる理由にあると思われ、また、part 1で触れたファンタジーでよくある主人公達の成長を描くにもクエストは非常に便利なものになります。

そして、基本的に主人公はクエストを経て主人公の欠けた部分を満たすものや、主人公や味方側の誰かから盗まれた何かを持って帰ってくることを目的とする場合が多いのですが、かなりの割合が例外で、例えば『指輪物語』も既にある指輪の破壊が目的だし、アーサー王の円卓の騎士ガラハッドのクエストは聖杯を見つけるのが目的で、古代ローマの文学者ウェルギリウスが描くアエネーアスのクエストは破壊されたトロイアに戻ることではなく新しい居住地(ローマ)を見つけるまでで終わりです。

また、クエストを経て戻ってきた勇者を拒否したり、そもそもクエストの目的が主人公を消したり遠ざけたりすることだったりなどで、それを主人公が暴いていわゆるスカッとする感じで終わりと言う結末が民話などでよく見られます。

そして、これもメタ的な話ですが、クエストの目的となる物は物語の主人公にとって重要でストーリーのキーアイテムとなるが、主人公の旅のための都合のいい理由付けであり、物語の展開上で別のものに置き換えてしまっても成り立つ様な場合が多く、そのようなものは創作用語で言うところの「マクガフィン」、つまり怪盗ものの宝石やスパイものの機密のような物語の動機となるだけものとして位置付けられます。