「羅生門」を読む① 序章として処女作「老人」を読む

「羅生門」が「帝国文学」に発表されたのは1915年(大正4年)11月です。芥川龍之介は当時、23才、東京帝国大学在学中でした。その1年前、「新思潮」に「老年」という短編を発表してますから、「羅生門」は彼の第2作目になります。

どうでしょうか、ここまでで、この芥川という作家、かなり特異、というか有り体にいうと変です。処女作、しかも彼はこのとき大学生です。それで「老年」?ありえなーい、でしょ。「羅生門」に入る前にこの処女作「老年」にちょっと道草します。おつきあいください。

▢「老年」の設定

舞台は雪降る夜の橋場の玉川軒という料理屋。橋場というのは隅田川沿いの渡し場のあるところで、永井荷風も愛した江戸の風情の残る一帯であるようです。また芥川もここら近くで育っているのでたぶん愛着一入の場所だったにちがいありません。そこに、「一中節(浄瑠璃の一種)」のおさらいをやるために界隈の女将や旦那衆といった通人が集まります。これは「寄合」のようなもので江戸からの残存で近代性はありません。これを近代文学の方にベクトルを向けるには、この世界と対峙する人物を登場させる必要があるんですが、主人公の「房さん」は真逆の、人生終わったような隠居老人です。

▢「過去」が動かすストーリー

びっくりするのは、この小説に出てくるのが、みんな40才を超えた人たちで、若者は一人もいないということです。これでは話は動きようもありません。じつは展開をつくりだすのは現在ではないんですね。話の動因は「過去」です。誰の?もちろん、それは「房さん」の、です。その部分を引用します。

十五の年から茶屋酒の味をおぼえて、二十五の前厄には、金瓶大黒の若太夫と心中沙汰になった事もあると云うが、それから間もなく親ゆずりの玄米問屋の身上をすってしまい、器用貧乏と、持ったが病の酒癖とで、歌沢の師匠もやれば俳諧の点者もやると云う具合に、それからそれへと微禄して一しきりは三度のものにも事をかく始末だったが、それでも幸に、僅な縁つづきから今ではこの料理屋に引きとられて、楽隠居の身の上になっている

「茶屋酒」って何?辞書的には「料亭・遊郭などで飲む酒」ですが、ここでは「遊郭」に出入りしてることを表してます。「金瓶大黒」も遊郭です。房さんは15才で色恋の道にはいり、25で上級遊女と心中事件を起こす、まあ、ある意味その道を極め、さらには身代をつぶし、遊芸も極めています。すごいですね。遊興、遊芸すべてやっています。ですから、集まった趣味人たちはこの房さんの話を聞きたいんですが、房さんは頃合いを見て、席をはずします。

そして、浄瑠璃のおさらいは続くんですが、自分のやる番が近づいた大将(店のオーナー)と旦那がしらふじゃやれないと酒を一杯ひっかけに母屋の方へ行くと、どこからか男女の濡れ場を思わせる台詞や音がしてきます。さては房さんか。2人はその部屋のちょっとあいている障子の内をのぞくと、房さんは白猫を相手に艶めいた端唄の一節を繰り返していたんですね。これをみた2人は、顔を見合わせ長廊下を忍び足で座敷にもどっていきます。図示すると次のようになります。

どうです?なにか起こってます?なんの事件もありません。「羅生門」と真逆の展開です。な~んにも起こらない話なんですね。「老人」は。

▢「房さん」とは何か

一回読むと、面白くないんですが、2回読むとなんか静かな重さみたいなものをぼくは感じました。それはどこからくるのか、たぶん房さんとよばれる老人の「分からなさ」が尾を引くんですね。だって、房さん、あれだけの波乱万丈の人生ですよ、自慢げに自分の武勇伝をぶっていいわけでしょう。または、こんなことをやって俺みてぇになっちゃいけねぇよって説教したっていいわけですよ。そんな老人はいっぱいいるし、わるいこっちゃない。なぜなんですかね。無常を感じてる?まさか。

ひとり離れの部屋で艶っぽい端唄の台詞を白猫に語っている房さん

大切なのはこのイメージ。この「房さん」という隠居老人、人の世界にいて、人の世界にいない、作中の言葉を使えば、今の社会から「席をはずし」過去に生きている老人、そんな感じがするんですね。書いてないので推測ですが、猫を相手に昔の自分の色事をなぞっているのかもしれません。それにしても白猫に端唄で語りかけている、というのはなんて艶っぽい表現なんでしょう。大学生が書いているとは思えないタッチです。

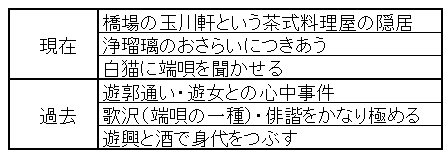

わかりやすくするために「房さん」の属性を整理してみます。

一見して、江戸時代から流れこんでいる遊芸色道に浸ってきた境涯だし、現在もその世界にとどまる人物、それが「房さん」ですね。

そんな彼を時代や社会は置いて移動していくし、そのことを彼自身はしずかに受け入れ、なんとも思っていない。

そして芥川はこの老人を黙ってみている、そんな感じです。

▢降る雪や江戸はとおくなりにけり

作品の最後は次のようになっています。

中洲の大将と小川の旦那とは黙って、顔を見合せた。そして、長い廊下をしのび足で、また座敷へ引きかえした。

雪はやむけしきもない。……

大将も旦那も房さんの世界には立ち入ることはできない、そっとしとくしかないんでしょう。

最後の雪についてはいろいろ解釈がでてきそうです。ぼくとしては、少し前の雪の描写に注目してみたい気持ちがあります。

薮柑子の紅い実をうずめる雪の音、雪の上にふる雪の音、八つ手の葉をすべる雪の音が、ミシン針のひびくようにかすかな囁きをかわすばかり、話し声はその中をしのびやかにつづくのである。

かすかな囁きのような雪の音の中に房さんの話し声が忍びやかにつづいている。そして雪はそのまま降り続けるわけです。ぼくは、この房さんが部屋ごとそのままの状態で雪の中に消えていく、そしてこの浄瑠璃のおさらいをやっている通人達、玉川軒、橋場もみんなこの雪の中に沈んでいく、そんなイメージを持ちます。「雪はやむけしきもない。……」この末尾文が効いていて、作品全体を逆照射する役割を担っています。

雪といえば中村草田男に有名な句があります。

降る雪や明治は遠くなりにけり

降る雪とともにこの「房さん的世界=前近代の江戸的遊興世界」は遠景に沈んでいくんでしょう。芥川は幾ばくかの愛着を持ちながら、しずかにそれを見送っている、そう思います。

▢「老年」の意味するもの

ところで、この作品のタイトルは「老年」です。わたしたちは誰しも年老いて老年期を迎えるんですが、果たしてそれは人の人生おいてのみのことでしょうか。それはある価値体系とか嗜好性とか昔はやりの言葉でいうならパラダイムにだっていえるんじゃないでしょうか。

この作品でいえば房さんと同時に房さんの生きた社会のパラダイムも老年期を迎え、消え入ろうとしているんじゃないでしょうか。芥川がタイトルを「老人」ではなく「老年」としたのはその含意だと思います。

なにか、こう読んでくるとこの世界は永井荷風の「すみだ川」と近接しているように思います。「すみだ川」は明治42年12月発表で、「老年」はその6年後の作品。ほぼ同時期です。案外このような江戸への愛惜の念を抱いていた人はこの時期ぼくらが思っている以上に多かったようにもおもえます。

▢消えゆくパラダイムの確認から「羅生門」へ

それにしても、と、やはりぼくは、冒頭の疑問というかあきれの気持ちにかえります。処女作で「老年」?なんで、こんなの書いたの?若いのに。

答えは一つしかありません。それは「確認」だと思います。自分たちの依拠してきた、またこれまで依拠されてきた社会のパラダイムが終焉を迎えているということの確認ですね。

とすれば、じつに慎重な作家出発というほかありません。そして、ここから一つの課題も生まれます。簡単です。それは「じゃどうする?」ですよね。ここが荷風との分岐点になりますし、「羅生門」にも接続してきます。「羅生門」では主人公は若者です。ほとんど芥川と同じ年齢とみていいでしょう。

以上、〈「羅生門」を読む〉の序章でした。次回から実際に「羅生門」を読み解いていきたいと思います。よろしくお付き合いください。