トーハク…法隆寺宝物館の仏画を独り占め

土曜の朝は、基本的にトーハク(東京国立博物館)で始まります。現在は特別展が開催されていないため、週末の午前中は比較的に静かなんです。

朝に「今週の展示替え」をサイトでチェックして、これは見ておきたいな……そう思ったのが「絵画―法隆寺伝来の仏画群―」というもの。どんなものかは分かりませんが、鎌倉から江戸時代に描かれた《聖徳太子および五臣像》や2作の《阿弥陀来迎図》、それに《釈迦三尊十六羅漢図》がラインナップされています。

ということで、トーハクの入場口から法隆寺宝物館へ直行! トーハクにある主な展示館の中で、圧倒的に人気のないところなので、向かうのはわたしだけ。まだ観覧者の誰もいないんだろうなぁ〜ルンルン♫ という良い気分で向かいました。

着いたのは9時50分頃でしたが、スタッフ以外には誰もいませんでした。2階の展示室へ入り、部屋の入口の脇に座る女性スタッフの、「え? もう来たかぁ」という雰囲気を(勝手に)感じながら、ずんずんと部屋の奥へ進みました。

奥の展示室は真っ暗……なのですが、わたしの動きをセンサーが感知して、パチッ…パチッ…パチッパチッと、かすかな音をたてながら照明がついていきます。いやぁ〜、本当に展示室内の空気がすがすがしい。閉ざされた空間ですが、二酸化炭素濃度が明らかに低い! そして仏像絵画が並ぶ様子が壮観です。

もとは「仏画写経貼交屏風」という“屏風”に貼り交ぜられていたものを、掛幅装に作り変えた12幅がずらりと並べられています。

なぜ一つ一つを剥がして、掛け軸に仕立て直されたのか分かりませんが……屏風のままだと状態を維持できなかったのかもしれませんし、屏風のままで残そうとすると状態を保つのが難しかったとか、コストが掛かりすぎるから……といった理由があったのかもしれません。まぁ元の元々は、それぞれの仏画が独立していたはずなので、その元の元々の状態に戻されたと言って良いんでしょうか。

ColBaseで調べると、かつて屏風だった頃の状態の画像が残されていました。

とにもかくにも鎌倉から江戸時代までに描かれた仏画が、屏風に貼られていたときと同じ順番で、並べられていました。描かれた時代がバラバラだったこともあり、状態は酷いものから良いものまであります。それにしても誰がこんな屏風に仕立てたんでしょうかね。

■N-3-1-1 聖徳太子および五臣像(ごしんぞう)

法隆寺宝物館の2階のこの部屋に展示されるものは、なぜか毎回、詳細な解説PDFがトーハクのWebサイトにアップされています。今回も、各掛け軸の解説については詳しく書かれています。(なんで本館などみたいに、各作品の解説パネルを作らないんだろ?)

まぁとりあえず、《聖徳太子および五臣像》は、天蓋(てんがい)の下にいる聖徳太子を、3人の僧侶と東帯姿の2人の人物が取り囲むように坐っています……って解説に記されていますが……ほとんど視認できないくらいにボロッボロです。下の画像は、「天蓋下の太子」の部分ですが……実際には、この画像のようにハッキリとは見えません。

で、この「天蓋」とありますが、これって「腰輿(ようよ)」という天皇の乗り物なんじゃないかと思いました。「腰輿」は……トーハクの本館2階に、同じく天皇の外出用の乗り物「鳳輦」の隣に展示されています。

その解説によれば、「腰輿は、天皇が内裏(宮廷)のなかで移動されたり、火事などで避難される際に用いられる乗物」とあります。また「移動する際には、腰の高さまで持ち上げました。敬して御腰興と記し、オヨヨともよばれました。」とのことです。ちなみに、本館2階の腰輿は、孝明天皇が使用されていたものなのだそうです。

そして、その聖徳太子の下には「3人の僧侶と東帯姿の2人の人物が取り囲むように坐って」いるのですが……僧侶がデカく描かれ、束帯の2人はちょこんという感じです。解説には、以下のようにも記されていますが、意味は不明です。

「各人物には短冊形が添えられていますが、文字は不明です。修理前、失部分には弘法大師像とみなされる他の絵から転用された絵が補として使われていました」

それにしても、この聖徳太子の絵が描かれたのは鎌倉時代だとあります。それでも、こんなにボロッボロというのが不思議ですね……。繰り返しになりますが、実際の展示室では、上の写真のようにハッキリとは視認できません。よっぽど頻繁に飾られていたのか…それとも雑に保管されていたのか……でも、元は法隆寺にあったものですからねぇ…。

■N-3-1-2 阿弥陀来迎図(あみだらいごうず)

これまで色んな阿弥陀来迎図を見てきました。以前、トーハクで開催された特別展『法然と極楽浄土』でも、知恩院の国宝《早来迎》は、その代表的な一例と言えるでしょう。

阿弥陀来迎図は、西方浄土に居る阿弥陀さんが、臨終に及ぶ人々を極楽浄土へ連れていってくれる……その迎えに来てくれている様子を描いたものです。左右には観音菩薩と勢至菩薩を連れているのが通例ですね。

そして今作の来迎図を見てみると……いやぁ〜よく見えねえッス……。展示ケースのガラスに近寄っても、よく見えるのは映り込んでいる自分……というね。でも、そのまま5秒くらいジーッと目を凝らしていると……上の方にひときわ体格の良い阿弥陀さんが浮かび上がってきます。

そして視線を下へ移していくと……合掌しているのは勢至菩薩さんでしょうか……さらに下には……え? 臨終した人を乗せる蓮台なのかを持っている観音菩薩さんと……もう1人いません? どなたさんですか? と解説を読んでみましたが、単に「三体の菩薩」としか記されていませんでした……誰なんしょう? もともと阿弥陀さんは25の菩薩さんを引き連れてやってくる……とされているそう……先述した知恩院の《早来迎》も、正式名称は《阿弥陀二十五菩薩来迎図》なので、菩薩が3人でもおかしくはないんですけどね。

三人目の菩薩の正体は後で調べてみるとして……解説には次のようにも記されています。

「構図や阿弥陀如来の姿勢、如来や菩薩の体を白く塗る点など、来迎図が定型化する以前の古様な要素がみられるのが特徴です」

だいたい平安時代の中期……藤原道長や紫式部、清少納言の頃でしょうか……に、浄土教の阿弥陀信仰が盛り上がってきたそうです。同時に阿弥陀来迎図も描かれ始めたのでしょうが、国宝《早来迎》や今作は、鎌倉から南北朝時代の14世紀に描かれたとされています。まだ来迎図が定型化されていく過渡期に描かれたもの……ということのようです。

■N-3-1-3 釈迦三尊十六羅漢図(しゃかさんぞんじゅうろくらかんず)

ごめんなさい……今回は、あまり《釈迦三尊十六羅漢図》に興味を抱けませんでした。なんででしょうね……また別の日に見たら、興味を抱いてしまいそうな要素はあるんですけどね……。

手前の2人が普賢さんと観音さんです。そして、その他のズラッと並んでいるのが、解説パネルに「釈迦の入滅後の仏法護持を釈迦から命じられたとされる」十六羅漢さんの面々です。十六羅漢って何? と思った方は、下のnoteに記した“かも”しれないので、あわせてご覧ください(書いていない“かも”しれません)。

■N-3-1-4,3-2-1 不動明王二童子像(ふどうみょうおうにどうじぞう)

激しく燃えるような炎を背にしている? 不動明王です。こちらの作品も、ケースに顔をかなり近づけないと、その全容が見えにくかったです。下の画像データの色みは、様子が視認しやすくなるよう色みを調整してドツボにハマった結果ですので、実際の色みとは異なるので注意が必要です。ただ、このくらい赤かったかもなぁ……とも。

鎌倉と室町のハザマの時代……14世紀の南北朝時代に描かれたものです。

解説には「海上の岩座に荒々しい形相の不動明王が、その変化身である白色身の掲羅(こんがら)童子と赤色身の制吒迦(せいたか・制多迦とも)童子を従えています」とあります。

とにかくピントが合わせられず……どれもブレッブレの写真ばかりだったので、白肌の掲羅(こんがら)さんは、きちんと撮れませんでした。制吒迦(せいたか)さんは、拡大してよく見ると愛嬌のある顔立ちです。

■N-3-1-5 釈迦三尊像(しゃかさんぞんぞう)

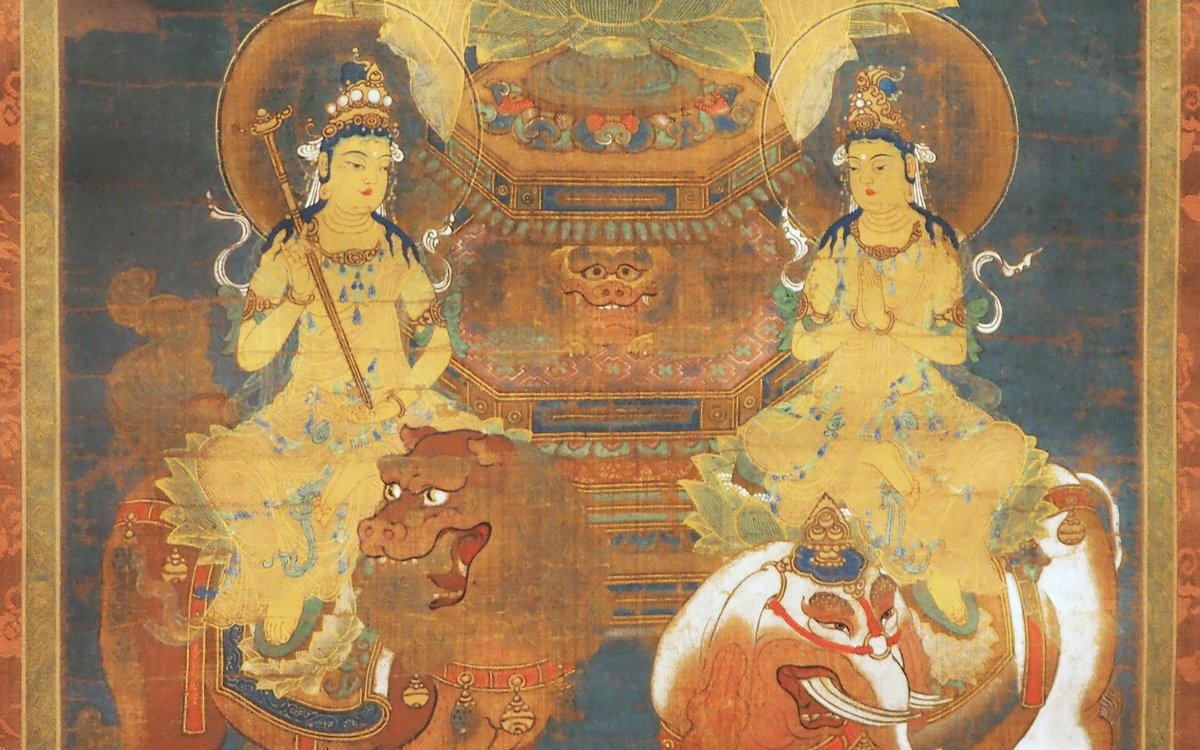

獅子をともなった六角台座上の華座に、頭光(ずこう)と身光(しんこう)を背負った釈迦が足を組んで坐り、前面向かって左には知恵をつかさどる文殊(もんじゅ)菩薩、右には修行などをつかさどる普賢(ふげん) 菩薩が控えます。釈迦および二菩薩の着衣の文様や蓮華の花弁の脈には、金泥や金箔を細く裁断した截金(きりかね)が使われています。

いまさら? って思われそうですが、狩野永徳など昔の絵師たちが日本には生息していない獅子(ライオン)などを描いていたのは、こういう仏画に頻出していたからなんでしょうね。むしろ現代の日本人よりも、獅子を身近に感じる人も多かったのかもしれません。

■N-3-1-6 愛染明王像(あいぜんみようおうぞう)

蓮の花の台座に足を組んでる赤肉身の愛染明王で、3つの目に、6本の手のそれぞれに持物を持った三目六臂(さんもくろっぴ)の怒りの荒々しい形相で表わされます。下方には蓮華座にのる火焔宝珠(かえんほうじゅ)などの七宝が散りばめられています。

こちらは14世紀の鎌倉時代に描かれたものです。6本の手に蓮華をはじめ鏑矢(かぶらや)っぽいものや、三鈷杵なのか五鈷杵なのかなどの仏具を持ち、輪宝のネックレスなどをかけています。鈷杵や輪宝は、もともと武器ですから、愛染明王は当てられた漢字からのイメージとはかなり異なり、戦闘的な仏様ですよね。

■N-3-2-3 文殊菩薩像(もんじゅぼさつぞう)

正面を向き、大きな口を開けたいかめしい獅子に乗る文殊菩薩を描きます。子供のような顔をした童子形(どうじぎょう)の文殊菩薩は、頭光(ずこう)を負い、運の台座に乗った形で表わされます。緑や茶系の抑制された彩色の中に金泥や銀泥、金箔を細く裁断し蔵金(きりかね)などで荘厳が施されています

これもかなりピントが合わせづらい……色調がはっきりしない状態でした。ただ、文殊菩薩はわたしの誕生仏なので、いつも意識して見ています。見ているわりには、よく知らないのですけどね……。

乗っている獅子がやたらとドッシリとしていて、足などはゾウさんのようです。でも、体躯に対して顔が優しいというか、ニコッとしていて愛らしい雰囲気なのが面白いです。その獅子にまたがる文殊菩薩さんが、これまた少年のような、凛々しい顔立ちです。キリッとしていて強い意志を感じますし、威厳にも満ちています。こちらも14世紀の南北朝時代に描かれたものです。

■N-3-2-4 千手観音二十八部衆像(せんじゅかんのんにじゅうはちぶしゅうぞう)

もしかすると多くの人にとって、今回のシリーズのハイライトとなるのが、この《千手観音二十八部衆像》かもしれません。観覧者の多くの……ほとんど外国人でしたが……動きを観察していると、展示ケースの右側から順繰りに左側へと向かって歩いていきます。屏風に貼られていた順番なので、正しい順番と言えるのですが……言っても、そんなに華やかな絵ではないわけで……仏教文化の中で育ったわけでもない外国人には退屈な絵が並んでいるだけなのかなと。

そうすると、最初はゆっくりと眺めますが、左へ行くほど動きが加速していくわけです。するとこの《千手観音二十八部衆像》の前に来る頃には、もう普段の歩速に近い状態で歩き去ってしまって……少し残念だなぁとも思いました(わたしとしては、さっさと見終わってもらった方が、ありがたいのですが……)。

千本の腕を持って人々を救うといわれる千手観音が海中から突き出た岩座に立ち、左右に各13体の属が従い、さらに画面向かって上方右に雷神、左には風神が飛来しています。観音の手数は、中央で合掌する手も含めると四十二手で一般的に多い四十手で千手を代表させています。彩色も比較的よく残っていますが、以前の修理に際し、旧裏打紙に二十八部衆の尊名を墨書した短冊が確認されました。

画面の下半分には各13の眷属が描かれ、画面右上に雷神、左上に風神が飛んでいます。

↑ 色調などを調整して視認しやすいようにしているので、実際にはこんなにハッキリとは見られなかったと思います。

■N-3-2-5 阿弥陀三尊来迎図(あみださんぞんらいごうず)

今回は阿弥陀来迎図の2つを特に見たかったのですが、先述した1つめの来迎図が……あまりにも視認しづらいものだったため、2つめのこちらに期待して臨みました。15世紀の室町時代に描かれた、こちらの《阿弥陀三尊来迎図》です。

わたしが思う“一般的な”阿弥陀来迎図の形式ですね。阿弥陀さんの下方の左に普賢菩薩さんがいて、右に観音菩薩さんがいるという構図です。それぞれ筋斗雲なのか雲に乗っています。

解説には「如来の肉身や衣などは金泥で塗られ、頭光は金箔を細く裁断した蔵金(きりかね)線に金泥で量しを添えており、当初の華やかさがしのばれます」とも記されています。

■N-3-2-6 釈迦如来像(しゃかにょらいぞう)

蓮の花の台座に足を組んでる釈迦如来を表わします。釈迦は頭と身を負い、身にまとう袈裟は朱色の地に金泥で文撃(らいもんつなぎ)を、蓮華座の輪郭と葉脈には金箔を裁断した太く粗い蔵金(きりかね)を用いています。六角形の台座にも、明暗表現、立体表現の一種である繧繝彩色(うんげんさいしき)や金が随所に残っています

法隆寺宝物館の2階の奥の部屋は、トーハク全体が混んでいても、ここまで足を運ぶ人は少ないです。一時的に混むことはあっても、5〜10分、ソファに座って待っていればすぐに人が引いていきます。のんびりとした心持ちになれる良い空間です。

トーハクでは今週も展示替えが多いです。特に鎌倉の鶴ケ岡天満宮境内にある白旗神社伝来の《伝源頼朝坐像》は、久しぶりにみたいなと思っています。また《愛染明王像》が5幅(絵)も展示されるそうなので、比べて見てみたいなぁ。《和漢朗詠集断簡(伊予切)》など、いまNHKの大河ドラマ『光る君へ』で活躍している伝・藤原行成の書も3幅もあるし、狩野探幽筆の《草花写生図巻》1巻……屏風と襖絵の部屋の土佐光起さんの作品……または源氏物語図屏風……南北朝時代の《不動利益縁起絵巻》……さらに、いつのまにか展示替え(巻替え)されていた《禽譜》や、川瀬巴水の《東京+二題》……もうすぐ特別展《はにわ》も始まるし……トーハクへは、毎週行っても追いつかないのが困りものです。

いいなと思ったら応援しよう!