実は東京って土器と土偶の宝庫だった! 江戸博『東京に生きた縄文人』……1年前の記録(前半・土器編)

いま、もしかすると縄文という時代が、本当に関心と注目を集めているのかもしれませんね。

というのも、普段は多くの人に読まれているわけでもないのに、数日前に「三内丸山遺跡」のプチ展示会を紹介した時には、ページを開いてくれる人が多かったんです。そうしたら、note公式の「注目記事」的なものにも掲載してもらって、あれやこれやで開いてくれる人がどんどん増えていきました。

ということで、また「縄文」をフィーチャーしていきたいと思います。

と言っても、今回は昨年末に見に行った、江戸東京博物館の特別展「縄文2021…東京に生きた縄文人」の振り返りです。すでに特別展は、とっくに終わっていますし、現在は同館自体が、リニューアルのために長期閉館中です。それでもnoteに記すのは、その時の展示内容が古くなったわけもなく、今後も少なくとも数年は、古さを感じさせないはずだからです。

■縄文人は冒険や探検に出ていた!

基本的に、展示されていたのは東京都で出土したものでした。それにも関わらず、石器の石材の産地を調べてみると、東京の奥多摩や神津島、埼玉の長瀞、神奈川県などの近県をはじめ、遠くは山梨県や長野県のものも、少なくない数の石器が“東京の”縄文遺跡から出土しているんですよね。

縄文時代の石器のイメージとしては「その辺にある石ころをテキトーに持ってきて、それをセッセと削って、斧やナイフなどを作っていた」というものでした。それが実は、用途に合わせて適した石……岩石や鉱物を使っていたと言います。そのために、遠くの地域まで取りに行っていた……いや、誰かが行商に来ていた?

これって、すごくないですか?

漫画・アニメ『Dr.Stone(ドクターストーン)』で言えば、鉱石を集めるのが好きなクロムのような、探検&冒険好きが、縄文人にもいたということです。

さらに、縄文人が探検や冒険に出ていた! ということはですよ……縄文人は探検や冒険に必要なアイテムを、すでに持っていたということ。

特別展でも展示されていた、おそらく河川用の舟はもちろんですが、海に出られるような舟……もしかするとアウトリガーや双胴船のようなものも作っていたかもしれません。だって、彼らは探検や冒険だけでなく、遠距離地域の住人との交易も行ない、石や土器などを運ばなければならなかったからです。それに探検や冒険時には、食料も重要です。狩猟しながら、食料を現地調達しながら旅や探検をしていたら、効率が悪すぎますよね。だから携帯食なども準備していっただろうと、容易に想像できます。

「縄文早期後半の木工技術の確立により、直径が70cmを超える大径木を伐採・製材し、樹皮を剥ぎ、中を刳り抜いて作る丸木舟が 作られた。北区中里遺跡から出土した丸木舟は、中期初頭の頃のものとみられ、直径が約80cmに及ぶニレ科ムクノキから作られており、現存で長さ約 5.8m、内部の最大の深さは約42cmで、船底部の厚さは5cmほどで、内部を深く、且つ薄く削り込んで作る技術の発達がうかがわれる。」解説パネルより

縄文時代は、現在に比べて海面が2~3メートル高かったというのは、よく知られています。縄文海進と呼ばれています。我が家はどっぷりと海の底……。昨年、TBSで『日本沈没』がドラマ化されましたが、上空から俯瞰した日本列島が、まさに縄文海進時のような海岸線でしたね。

そして、海岸線に沿って多くの縄文遺跡……貝塚が発見されています。こうして見ると、海と言っても、池や湖のように波の穏やかな場所も多かったんでしょうね。案外、川で使うための船と言っていた、先ほどのようなカヤックのような船でも、安全に航行できたのかもしれません。

下の図は、港区、中央区、千代田区、台東区、荒川区あたりで発掘された貝塚の分布図です。写真を撮ろうとすると、前に立ちはだかる息子の頭が邪魔ですが、海岸線に多く分布していることが分かります。

中里貝塚は、低地に形成されており、その規模は、長さは最低でも長さ500m以上、幅は100m以上あり、貝層の堆積は、厚い所で 4mにもおよぶ。 出土する貝は、マガキとハマグリがほとんどで、ハマグリのサイズを見ると、殻高の平均が43mmと大型で、サイズのばらつきが少なく、大ぶりの貝を選んで採取していたようである。また土器、石器などの人工遺物の出土は極めて少なく、日常生活に伴って廃棄された貝というよりは、貝の加工等に伴って廃棄されたものと思われる。

縄文人たちは、中期中葉から後期初頭という約700~800年の間に、当時の浜辺付近で、貝の採取、加工処理、そして廃棄という作業に断続的に携わり、その結果、このような大規模貝塚が形成されたようである

■東京の内陸部にも多くの遺跡が!

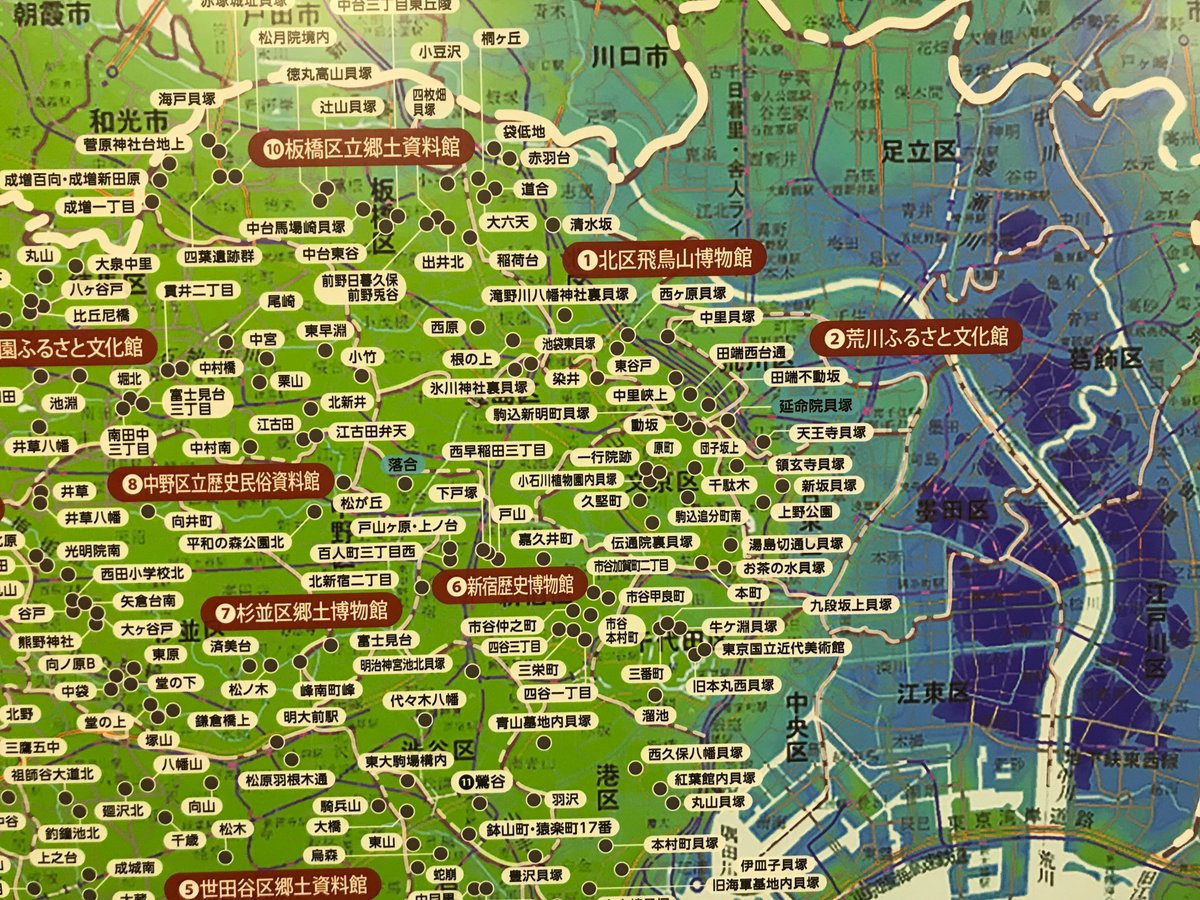

東京というと、あまり“遺跡”というイメージがないのですが……下の遺跡地図を見ると、むっちゃ遺跡の密集地帯じゃないっすか! 海岸沿いだけでなく、発掘された遺跡は内陸部にもびっしりと並びます。

まぁ、人が心地よく住める場所は、数千年前からそれほど異ならない……ということでしょう。東京って人が住みやすい場所なんですよね。まずは温暖な気候で、夏は暑いとはいえ熱中症でばたばたと人が亡くなるほどではないし、冬も雪が積もることはマレです。さらに比較的に平地が続いています……起伏が激しいとまでは言えません。さらに、おそらく1番重要なことですが、河川が多い。今でも東京23区付近には、有名なものだけでも多摩川や渋谷川、玉川上水、神田川、隅田川や綾瀬川、江戸川などがあります。玉川上水など江戸時代に流れを人為的に変えられたものもありますが、東京湾に注ぐ河川が縄文時代から多かったはずです。

また、富士山や箱根の火山、浅間山などが噴火した時に、関東一円の粘土層の上に火山灰が溜まり、関東ローム層を形成していきました。関東ローム層は、おむつの給水紙……要は水を蓄える役割を果たします。そのため穴を掘っていけば水が湧いて井戸になりますし、各地に井の頭公園のような湧水地もできます。例えば渋谷川の源流は、新宿御苑の湧き水なのだとか。

東京はとても水に恵まれているため、稲作が始まる前の縄文時代から、人が住むのに適した一帯だということです。

もう一つ、東京からたくさんの遺跡が発見されている理由は……現代では地面を見られないほどに、開発が進み……つまりは工事のために、あちこちの地面が掘り起こされているからでしょう。工事をすれば遺跡が発見されるのです。(近年も、明治期のものですが、品川ゲートウェイ駅を作る時に、鉄道の遺構が発見されましたね)

■アーティスティックな土器が多摩ニュータウンに集結!

工事をしていたら縄文遺跡が見つかった! という代表例の一つが、多摩ニュータウン遺跡です。都内で工事を行なう際には、ある程度「遺跡があるよねぇ」という推測のもとで計画を立てていることが分かります。

多摩丘陵の遺跡に関しては明治時代からいくつか調査されていたが多摩丘陵(多摩ニュータウン)の開発を行うにあたり、相当数の遺跡があると予想されていたため1965年(昭和40年)から大規模な遺跡調査が始まった。調査の結果、当初の予想を上回る縄文時代の遺跡が確認され、住居跡、土器、石器、獲物を獲るための落とし穴等が多数見つかり、広場を中心に密集した住居跡も複数検出された。多摩川の支流である大栗川、乞田川を中心に広範囲(八王子市、多摩市、町田市、稲城市にまたがる)に複数の村を形成し、長い間(およそ7000年間)定住をしていたと思われる。

ということで、多摩ニュータウン遺跡出土の土器が並んでいたのですが、これらには、地域性があるといいます。「各地域の土器が多摩ニュータウンに集結した」というのは言い過ぎ……または説明が足りていないと思いますが……東北や北信、東海地方に由来する多くの土器が、東京の多摩ニュータウン遺跡から出土しているのは、間違いありません。

交易は、モノだけではなく、実際に人も動く。その証拠として、遠隔地で使用されていた土器の出土がある。ここにある多摩ニュータウン遺跡出土の土器は、中期に東北 (大木式)、中部 (後沖式)、東海 (北裏式) 、東海・近畿 (咲畑式)と各地で使用されたものである。その多くは運ばれてきたわけではなく、どうやら、こちらで作られたらしい。見慣れない土器を作ることは簡単ではない。遠くかなたの地から人々がやって来て、お国自慢の土器を作り、交流を深めたのであろう。

そして、これらの土器が多摩地域の拠点集落であるNo.71、No.72遺跡から出土していることは、交易、交流に拠点集落が重要な役割を果たしていたことを物語っている。

その他なのか、これらも他地域の由来なのか分かりませんが、たくさんの土器が多摩ニュータウン遺跡から出土しています。

1989・1990(平成元、2)年、町田市小山ヶ丘にある多摩ニュータウン遺跡の調査で、縄文時代の粘土採掘場(No.248遺跡)と土器作りを行った集落(No.245遺跡)が発見された。

No.248遺跡は、2,400㎡を超える大規模採掘場であり、中期から後期に採掘が行われた。

同時期のNo.245遺跡では、複数の住居跡から保管していた粘土が見つかる中で、51号住居跡からは粘土や土器製作台(器台)とともに焼く前の未完成品(未焼成土器)が出土し、住居内で土器を作った様子が国内で初めて見つかった。土器作リムラならではなのか、上手な土器だけではなく出来の悪い下手な土器も出土している点に注目したい。

No.245ムラの縄文人がNo.248で粘土を調達して土器を作っていたことは、驚くべきことに、各遺跡から出土した土器(中期)と石器(後期)が接合したことで疑いのない事実となった。

多摩ニュータウン遺跡では、粘土を採掘するエリア(No.245遺跡)と、その粘土を使って土器を制作したエリア(No.248遺跡)が、隣接して見つかったということ。

良い粘土があり、工房もあった。当然、地元の人たちが土器をたくさん作っていたのでしょうが、こうした工房に、東北や北信、東海地方などから土器づくりの名人も来ていたのでしょう。「おぉ、ここの粘土はすばらしいな」とか「粘土がいまいちで、形がつくりにくいな」などと話しながら、ワイワイ言いながら、互いの得意な形の土器を作っていたのかもしれません。

ということで、多摩ニュータウン遺跡の最後は、唐突ですが「多摩ニュータウンのヴィーナス」。「多摩丘陵」から取って、「丘陵のヴィーナス」と言われることもあるようです。どちらかと言えば、後者の呼び名の方が好みですけどね。

■縄文アートな土器たち

また、多摩ニュータウン遺跡以外の東京の遺跡からも、多彩な土器たちが出土しています。すでに撮影した解説パネルの写真が見つからない状態なので、ここからは写真だけをペタペタと貼り付けていきます。(それにしてもnoteって、画像添付の上限がないんですかね? 経営的に大丈夫なのか、ちょっと心配になるほど太っ腹ですね)

「これ、縄文土器なの?」っていうほどに、現在の土瓶に似ていますよね。本当に、この形のままで出土したんですか? と、二度見三度見してしまいました。これで何を飲んでいたんでしょうか。

これらは「墓坑から出土した副葬品」だと言います。この注口土器と小型の深鉢形土器が、並列で副葬されていたそうです。また、いずれの土器にも、朱彩の跡が見られると言います。

以上、江戸東京博物館の企画展『縄文2021』で見た、土器を中心にお届けしました。

次回は、土偶を中心に紹介していきたいと思います。土器もですが土偶って、東北が本場っていうイメージがありますが……「東京にも、こんなにもユニークな土偶が、こんなにたくさん出土してたんだね!」と、驚くほどの展示でした。お楽しみに。

いいなと思ったら応援しよう!