大人の好奇心を沸き立たせてくれる東京駅前の博物館……インターメディアテクに小4息子を連れて行きました

初めて行った時に「こんな素敵な博物館があったのか!」と思ったインターメディアテク。東京駅の目の前にあるKITTE(丸の内JPタワー)2階にある博物館というか、ミュージアムスペースみたいな感じでカタカナで書いた方が適しているような空間です。

素晴らしいなと感じた理由は、まずはジャンルの幅広さ。自然科学、工学、人文科学、社会科学……様々な展示品が展開されていて、かつての帝室博物館(現在のトーハク)もこんな雰囲気だったんだろうなと思わせてくれます。

そこで、先週は思い立って小学校4年生の息子を誘って行ってきました。「絶対おもしろいから!」と……なかば無理矢理に……だから博物館が嫌いになるんだろうなぁ(笑)

インターメディアテクに入ってすぐに目についたのが、既に絶滅したエピオルニス(写真手前)と、おなじみダチョウの骨格標本です(エピオルニスは骨格化石複製)。この2種が特に「似ている」と、どこかに書かれているわけではありませんが「似てるでしょ?」というように展示されています。

2種の骨格をじっくりというかジロジロと見て回った息子博士が一言……「このエピオルニスの骨格は、なんか変だよ」と……。わたしは「どこが変なの?」って聞き返すと「(腰や頚椎あたりを指さして)ここがおかしい」と……どうやら、この形では上体を支えられないんじゃないか? というようなことが言いたいらしいです。

ダチョウ……改めて解説パネルを読むと、現生の鳥類で最大なのだそうです。へぇ……体重は130kgも……飛べないけど走るのは得意で時速70kmの快速ランナーなのだそう。

一方のエピオルニスは、7〜13世紀頃までは生息していたようですが、その後絶滅してしまいました。マダガスカル島……アフリカ大陸の東のインド洋上に浮かぶ、どデカい島ですね……あそこに棲んでいたそうです。最大で400kgにも及ぶ巨大な鳥……解説パネルには「史上最も重い鳥類」とあります。西洋式の学問的には、史上、何度か記録されているのですが、実際に“見た”人が記載したものかどうかは判然としないそうです。つまりは、この骨格の組み立て方が正しいのかどうかは不明ということです。

博物館には、骨格標本のほか、卵の化石?もドドン! と置いてあります。また、骨格図というのも飾ってあります。この骨格図を元に骨格標本が組み立てられているんですかね。

いちおう足も撮っておきました。ダチョウって指が2本しかないんですね。それに踵が地面に着いていません……だからこそ早く走れるのかもしれませんね。ダッシュ……加速が速い動物って、人もですが踵を地面に着けないんですよね。短距離走者とか……マラソン走者もかな?……サッカーのエムバペ(ムバッペ)とかも。

一方のエピオルニスの足の指は、3本……また種によっては4本なのだそう。足に注目しておきながら、正面よりからしか確認しておらず、この骨格標本の後方に指がもう一本あるのかを確認し忘れました(なさそうですけどね)。

前回はインド細密画をnoteしましたが、その中に《サラスヴァティー》という、ヒンドゥー教の女神……弁才天……がありました。そのサラスヴァティーが巨鳥に乗っているんですよね。「『千夜一夜物語』のシンドバッドの話にある巨大な怪鳥ロク(rokh)は、このエピオルニスのこととされている。[亀井節夫]」としている資料もあるので、棲息地域的にもサラスヴァティーが乗っていてもおかしくないんじゃないかなとも思いました。

そのほかにも色んな動物の標本が飾られています。中でも息子が狂喜していたのが……犬の骨格標本でした。

少し前から「犬の骨格標本が見てみたい」というようなことを言っていたのは覚えています。「科博(国立科学博物館)に、ありそうだけどな?」と言ったのですが、「科博でも見たことないよ」と言い張っていました。とりあえず、ここで見られて良かったです。

カエルの骨格標本などもあり、「カエルって骨があるのかぁ」って妙に感心していました……「カエルってクネクネしているから骨ってなさそうじゃない?」と。

動物や魚類の骨格標本が集められているエリアに、ヒョコッと、どこのどの時代だか分からないマスクなんかが展示されていて……解説パネルも見当たらないぞんざいな展示の仕方も嫌いじゃないです。

什器というか展示ケースが、昔の古いものを使っているので、展示されている標本も古いものなのかなぁなんて思ってしまいますけれど、意外と2000年代に作られて標本が多いです。

愛読書が『Dr.STONE』で、好きなゲームが『マインクラフト』という息子が駆け寄って、写真を撮りまくっていたのが鉱石のコーナーでした。一つ一つの石をパシャパシャと撮っていましたが「全部撮ってたらキリがないなぁ」と言って、途中で撮るのをやめてしまいました。

19世紀/画家未(「官立駒場農学校之印」あり)

東京大学総合研究博物館 研究部所蔵

以前、トーハクで特集が組まれていた栗本丹洲の『千蟲譜』の写本もありました。

1889年10月1日に帝大農科大学によって購入され、日本の昆虫学の開祖とされる江崎悌三の手を経て、長谷川仁に伝えられたもの。原本は1811年に書かれたとされるが、関東大震災で焼失。国内には40冊ほどの写本が残されている。

世界の土偶……みたいな感じで、展示ケースにゴロゴロと土偶が転がっているコーナーもあります。前300-後1532年のエクアドル共和国太平洋岸から出土したものなのだそう。土偶と書いてありますが陶製とも記されています。いずれも「内田邦彦旧蔵/東京大学総合研究博物館資料部文化人類部門所蔵」。

アフリカなどの像が展示されているケースのガラスにはヒビが入っています。前回と同様に「あれ?」と思って近づくと、日本に輸入された当時に、運ばれてくる途中でヒビが入ったのだそうです。がっちりと枠にハマっているため、修復するのも難しく、外れる心配も少ないということで、そのまま使われ続けているそうです。

前回も見た、秋篠寺の乾漆仏を菊池敏正さんが2008年に復元した作品です。秋篠寺のいくつかの仏像は、東京国立博物館にも寄託されていて、いずれも撮影禁止なので……なかなか記憶に留めることができません。

こちらは、そんな(撮影を許可してくれないw)秋篠寺に、救脱菩薩立像と伝承されている像を、制作当初の姿を縮尺して復元したものです。

前回は気が付かなかったのですが、伝 救脱菩薩立像の向かい側の壁を見上げると、菊池敏正さんが模造した別の脱活乾漆仏が座っていらっしゃいました。こちらは龍華寺の菩薩半跏像を模したもののようです(仏像に詳しい方のブログから推測)。

これら菊池敏正さんの脱活乾漆仏については、上のフロアにもミニコーナーが設置されていました。まだ理解していないため、展示解説をそのまま載せておきます(いくつか読めない漢字あり)。

脱活乾漆像制作における塑造原形時の心木と、乾漆像内に挿入された心木が同一と判断される天平時代末期の作例である秋篠寺乾漆心木の現状模刻。各部材を鉄で固定する点や、随所に見られる柄穴からは、高度な木工技術の基盤が伺える。また、上部に一木彫像の背割りに良く似た構造の内■りがあり、腕の大部分は木心乾漆技法で制作されている。このような特徴から、脱活乾漆技法が衰退する天平時代末期においては、多くの技法が混在していた事を示しており、制作を通じて、柄穴に挿入された材は、型上止めだけでなく、像の輸郭線の基準になるように挿入されていることが伺える。

(左)唐招提寺如来形立像模刻

左は、唐招提寺如来形立像の模刻です。こちらは土屋仁応さんという方が2003年に制作したもの。

平安時代前期に多く用いられた一木造りによる如来立像模刻。唐招提寺に伝わる本像は、両腕を屈骨し法衣を着けて直立する如来像であり、頭部、両腕先、両足先は失われている。抑揚に富んだ肉感的な躯部と、丸みのある大波と鍋を立てた小波とが交互にあらわされる翻波式衣紋が特徴である。翻波式衣紋は、平安時代初期に多く用いられた表現であり、誇張された量感を引き締める印象を持たせ、迫力を一層際立たせている。一木造りの制作工程では、乾燥していく際の干割れを防ぐため背中側から、内■りを行う。本模においても同様に行なったが、大きく干割れが現れる結果となった。木材の乾燥が不充分だった事が原因と考えられつつも、当時の木材に対する深い理解が伺える結果でもあった。

1つ下のフロアに戻り……パーク型帆船模型などもあります。こちらは1900(明治33)年以前に作られたもの。東京帝国大学 工科大学 造船工学教室旧蔵。

1964年(昭和39)5月に、大阪府待兼山の新生代中期更新世(約45±5万年前)の地層から発見された化石のレプリカ。オリジナルの化石は大阪大学総合学術博物館に収蔵・展示されているそう

だいたい1階(建物の2階)を、だいたい1時間弱くらいかけて、ぐるっとひと回りしたところで、小4息子の集中力は切れました。「まだあるのかぁ〜」と、ワクワクよりもヘトヘトが勝ってしまったよう。

上のフロアには、東京帝国大学の建物の模型がいくつも展示されていました。こちらのフロアは、博物館は博物館でも、帝国大学自体をテーマとしているようです。たしか安田講堂の昔使っていた時計の針なども実物が展示されています。

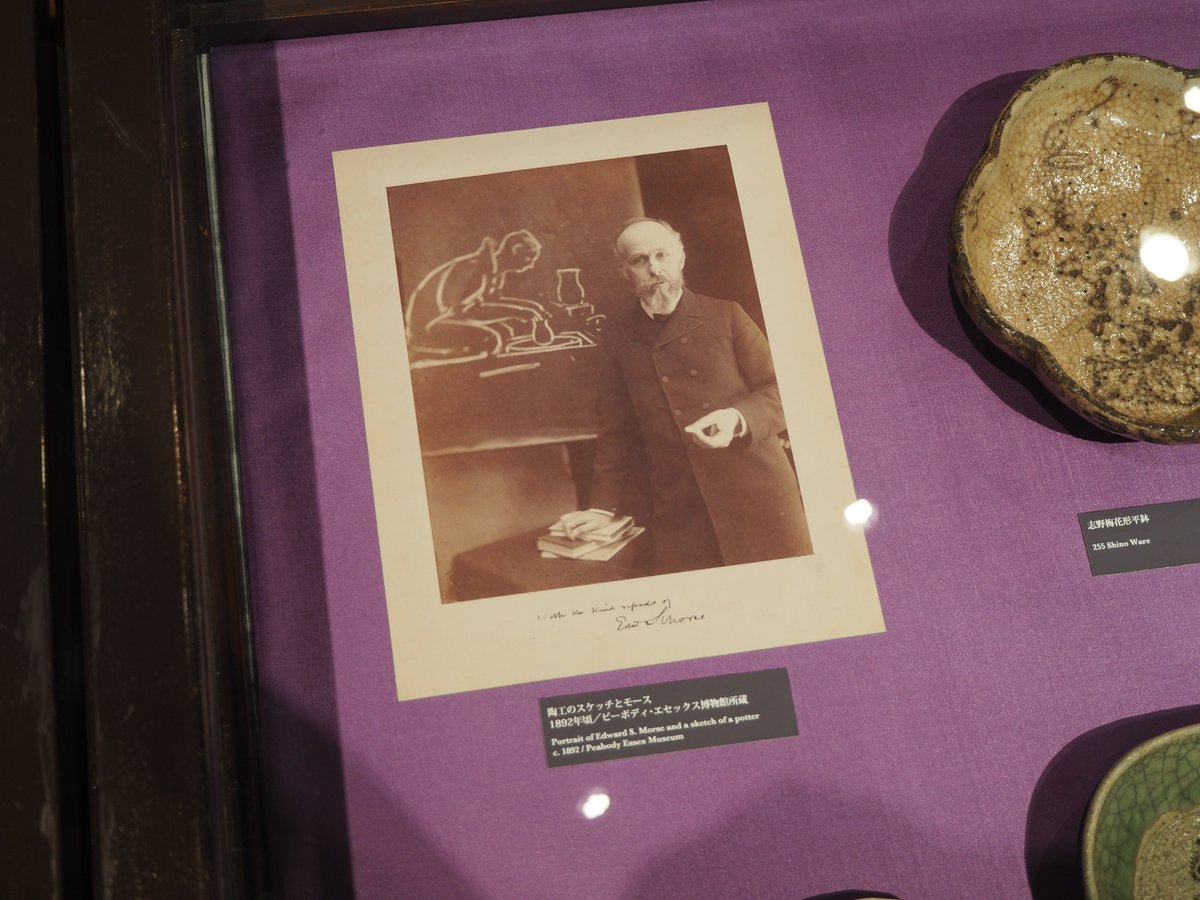

大森貝塚の発掘調査を指揮し、日本に「縄文時代」という時代があったことを示したことで広く知られるエドワード.S.モース(1838-1925)さんの、陶器コレクションが「特別公開」ということで展示されていました。期間限定なのかもしれません。

大学の研究室で使われていた、カールツァイスやライツなどの顕微鏡が並んでいます。

イラン北西部…カスピ海沿岸で収集された紀元前1000年前後のコブウシ型土器もありました。コブウシは以前行った池袋のオリエント博物館でも、様々なものが見られたので覚えています。

「紀元前10世紀にはカスピ海南部を中心にコブウシ型土器で知られるアムラシュ文化が栄えた」そうです。ギーラーンの人たちは、「アルボルズ山脈の両側やその周辺の平野地帯に住んでいた」ともしています(Wikipedia英語版)。

カスピ海沿岸から収集されている点、とんがった口やその口が注ぎ口のように作られている点、だいたい紀元前1000年前後に作られたものという点で、オリエント博物館に、似たようなものがありました。もしかすると収集した人も関係者かもしれませんね。

そして青銅の剣なども展示されています。剣2振については、イラン北部で1950年代に見つかったもの。作られたのは、コブウシと同じく紀元前1000年前後と推定。イラン北部産の青銅製とのこと。武器としての実用性もありそう……(試してないから分からない?)……とのことですが、主に祭祀葬送で使われていたんじゃないかと推定されているそうです。

左側の青銅製品は、中国北部で見つかったもの。こちらも同じく紀元前1000年前後に作られたものと推定されています。

そしてオリエントと言えば「ガラス製品」ですよね? なんて知ったようなことを書いてみましたが、それほど知りません。ただ、ガラスについては日本へも渡ってきているので、研究項目としては面白そうな気がします。

↓ こちらの製品については「シルクロードを経て正倉院にまで運ばれたサーサーン朝カットガラスと同工の作品である」と記されています。正倉院で白瑠璃碗と呼ばれている同種の碗は、正倉院という環境の良い場所で保存されていたので綺麗に残っていますが、こちらはガラスっぽさがほとんど失われてしまっていますね。←オリエント博物館の解説の受け売りです。

だいたいすべてを見た頃には、息子は飽きたのと疲れたのと屋内にずっといたために疲弊してしまったようです。またやりすぎましたね……。大人のわたしは夢中になると、疲れたり飽きたりしないのですが……やはり子どもを連れて行く時には、彼らの様子を観察して、時々休憩を入れてあげた方が良いなぁと、毎回思いつつ実行しない反省をしました。

「とにかく外の空気が吸いたい」という息子の希望を入れて、KITTEの屋上へ行ってみました。重要文化財の東京駅丸の内駅舎が目の前にドーン! と見られる好立地でした。

さらに目の前では、山手線や京浜東北線、東海道本線系とか、そのほか知らない線路があり車両が行き交っています。東海道新幹線も見えますね。あいにく息子の鉄道趣味は2年前くらいに終了してしまったのですけれどね……。

子どもの興味関心……なぜ? なに? と思う心……は、ほうっておくと年々減って行ってしまうような気がします。新たな関心事が生まれれば、それはそれで良いのですが、色んなものを観せてあげたいなぁという親の欲張りな気持ちを満足させるのに、KITTE内のインターメディアテクは、とても良い場所だと思います。

いいなと思ったら応援しよう!