秋もたけなわの今、特集『秋草−日本の伝統模様』が始まりましたよ @東京国立博物館

先日……10月13日の金曜日に、近所のあちらこちらで金木犀(キンモクセイ)の花が開きました。近所を歩いていると、その香りが漂ってきて、あぁもう本当に秋なんだなぁと実感しました。

その日の夕方に家で仕事をしていると、息子が帰宅して玄関のドアをバァ〜ン! と開けてドタドタドタッ! と、わたしの前まで歩いてくると……

「あのさぁ! えぇ〜となんだっけなぁ〜……あぁそうだ! 今日さぁ〜、キンモクセイが咲いてたよ! もう教室にまでニオイがしてきた!」

と叫んでいました。息子の通う小学校は、なぜか周辺にキンモクセイが多いんですよね。たしかに教室にまで漂っても不思議ではありません。

それから夕飯を食べに父子で出かけたのですが……息子がまた「あのさぁ、キンモクセイをちょっとちぎってもいいと思う?」というので、「ん? まぁちょっとならいいんじゃない」とテキトーな父は答えました。こんなことSNSに書き込んだら「なんて親だ!!!」って、すごいバッシングにあいそうですけどね。

それで信号待ちの時などに、手折ったキンモクセイを鼻に近づけては、クンクン嗅ぎながら帰宅。息子はキッチンに置いてあった小さな小さな花瓶に水を入れて、飾っていました。

そして遅れて帰ってきた妻に「キンモクセイ、ココに飾っておいたよ」と、なんでもないような顔をしながら伝えます。もちろん妻は大喜び。わたしはと言えば「いつのまに、妻を喜ばせる、そんな技を身につけていたんだ」と、喜ぶというよりも唖然としましたw

次の日にトーハクへ行くと、ここでも一斉にキンモクセイが咲いていました。そして特集『秋草−日本の伝統模様』も始まっていたのです。

本当の特集名は「日本の伝統模様『秋草』」なんですけど……まぁここは「秋草」を強調したいので、『秋草−日本の伝統模様−』としますw 仕事だと速攻で赤字が入りますけど……これは仕事ではないのでw

こうした特集を組まなくても、今はトーハク中が「やまと絵」だらけだし「秋草」だらけです。ただ、改めて「秋草」を特集してもらえると、より色んなことが頭に浮かんできます。

そしてこの「秋草」特集ですが、とても素晴らしいです。何が素晴らしいかと言えば、展示品もなのですが、パンフレットが素晴らしい。そこに書かれている文章が良いなと思いました。いつも思うのですが、こういうのって研究員(学芸員)の方が書いているんですかね? だとしたら、みんな文章が上手です。(パンフレットはこちらから)

その本文(メインまたは総覧している文章)では、兼好法師の徒然草から「もののあはれは秋こそまされと人ごとにいふめれど……」という一文を引用しています。

ここでは……「秋になると季節を感じて気持ちがキュンッとなる」と多くの人が言いますよね……といった感じです。兼好法師はその後に続けて、「だけどさぁ、やっぱりわたしは春が好きだなぁ」と続けるのですが、それは脇に置いておき、ともかくも奈良や平安時代の風流人は「秋」が好きってことは法師も認めています。

さらにパンフレットを読み進めると、「日本の工芸品のなかから、秋の七草を探しましょう」というような雰囲気を漂わせます。そして、奈良時代の歌人・山上憶良が「秋の野に 咲きたる花を 指折りかき数ふれば 七種の花」と詠み、「萩の花 尾花 葛花 瞿麦の花 女郎花 また藤袴 朝貌の花」と続けたとして、秋草の世界へいざなってくれるんです。

パンフレットの中には『「秋草」と「風」』というコラムがあります。そこには、清少納言の『枕草子』から、「野分のまたの日こそ いみじうあはれにをかしけれ(秋の野分が過ぎ去った翌日は、特に感動的で趣深いものがありますよね)」という一文を引用。古人が、秋草が風になびく姿や、風に打たれてしなだれた姿に、風雅な趣を感じていたことを明らかにしています。

それを読むと、以前見た酒井抱一が《秋草図屏風》で屏風に描いた秋草の様子が思い浮かびました。あれも野分(秋の突風)で乱れている、月に照らされた秋草の趣深さを表現していたのだろうなぁ……と。

さらにパンフレットでは「あききぬと めにはさやかに見えねども 風のをとにぞおどろかれぬる(秋が来た……と、目でハッキリと見られるわけではないけれど、その風の音にハッと感じさせられますねぇ)」という、『古今和歌集』の藤原敏行の歌を紹介。

秋の風と言っても、野分のような突風や、目には見えないけれど、肌で感じられるサワサワと吹く風などもあるよね、と気付かされます。

「朝顔=桔梗」「尾花=芒」など

実はわたし……お恥ずかしいことに秋の七草とか、覚えていません……。覚えていたとしても、尾花ってなんだっけ? とか、朝顔って夏じゃないの? とか思ってしまいます。

パンフレットにはちゃんと、尾花は下町にある有名うなぎ店の店名のことではなくて、芒または薄のことですよと教えてくれます。また万葉集で山上憶良が秋の七種に入れた「朝貌の花」とは、桔梗のことだと言われていることも分かります。

「朝顔=桔梗」

そのほかにも「秋草」が描かれた多くの展示品がありました。七草を探すということもなく気に入ったものを撮っていったのですが……七草をコンプリートできませんでした( ; ; ) やっぱりきちんと探さないとだめですね。

「萩」

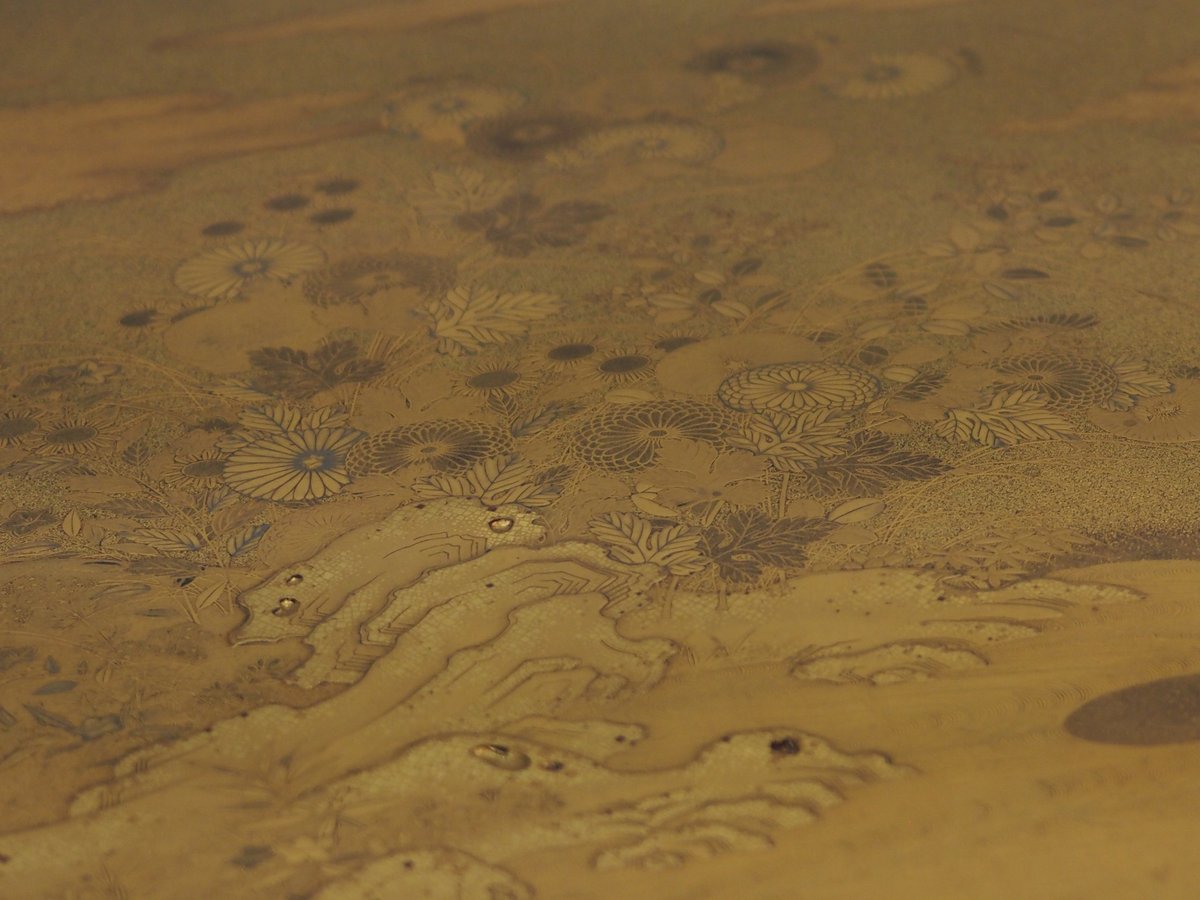

安土桃山~ 江戸時代・16~17世紀 | 木製漆塗・個人蔵

「楓=もみじ」

「尾花=芒」

「菊」「萩」「桔梗」

「菊」「萩」「桔梗」

「菊」「萩」「桔梗」

「菊」「桔梗」

「菊」「桔梗」

「菊」「桔梗」

あと、パンフレットで図柄を見る限り……「撫子」って、よく見かける花弁の先端が深く裂けているカワラナデシコとは異なるような気もします。カワラナデシコは糸状に裂けているのですが、パンフレットでみる図柄では、裂けているものの……チョコっと裂けているだけなので、違うのかなぁと自信がなくなります。

女郎花は……セイタカアワダチソウとは違うんですもんね? ってことで見たことないし……。「藤袴」や「葛花」も、ネットで調べて写真を見ても、まったく覚えがありません……。

思い入れがないと、図柄で見つけるのは難しいですね。でも逆に、図柄で花を覚えたあとに、その実際の花を見つけられたら……それはかなり嬉しいことのような気もします。だいたい、野原に咲いている花を見て「これって(図鑑に載ってた)、アレかな?」なんていうのは時々あること。それと同じですもんね。

いいなと思ったら応援しよう!