で……よく聞く十六羅漢とか五百羅漢って何? @トーハク 7月15日まで

十六羅漢とか五百羅漢(ごひゃくらかん)って、よく聞くわりには、どんな人たちなのかや、何をした人たちなのか、よく知りません。だからだと思うのですが、寺や博物館で「十六羅漢」や「五百羅漢像」を見ても、正直あまり「ありがたい」感じがしないんですよね。

東京国立博物館(トーハク)でも、かなり頻繁に「十六羅漢」や「五百羅漢像」が展示されています。2024年7月7日現在も、ありました。見つけたのは、トーハクの東洋館。4階の中国書画の部屋です。

これまで、わたしがよく見てきたのは、掛け軸になっているものでした。一幅に一人または二人の羅漢が描かれているような……今回も、そういう重要文化財もありました。

金大受筆|中国|南宋時代・12世紀|絹本墨画着色

でも、現在展示されている中で「これは見にきて良かった」と思わされたのは、十六羅漢や十八羅漢、五百羅漢の“図巻”です。そういえば、羅漢たちの“図巻”って、見るのが初めてかもしれません。

■そもそも十六羅漢とか五百羅漢って何者?

十六とか五百の羅漢の図や立体の像は、あちこちの寺院や博物館で見られますが、彼らが何者かを調べてみる機会は、ありませんでした。今回も、それほど深追いしようとは思いませんが、ざっくりと調べた感じだと、下記のとおりです。

そもそも「羅漢」とはをググってみたところ、五百羅漢寺というお寺のサイトがヒットしました。そこには「(羅漢とは)修行を積んで煩悩を払い真実の智慧を完成した聖者をインドで『アラハン』と讃えました」と記されています。この「アラハン」が、中国に伝わった時に「阿羅漢」と表記したそうです。そこから「阿」が取れて「羅漢」となったとあります。

そんな羅漢の中で十六羅漢は、釈迦が入滅前……涅槃(ねはん)の時……つまりは亡くなる時に、仏法を護持することを誓わせた弟子たちのことを言うそうです。いわば釈迦の高弟という位置づけなのでしょう。

さらに釈迦が入滅後……亡くなった後に、釈迦の教えである仏法を後世に正確に伝えるために集まった500人の弟子のことを五百羅漢と呼んでいるようです。ちなみに、なんで集まったかと言えば、釈迦入滅後に、どうやら弟子たちなのか弟子を名乗る人たちなのかが、勝手に色んなことを言い出したようで……「ちょっとここで釈迦の教えを整理しようよ」ということで、釈迦の教えをまとめた経典を作るために集まったそうです。これを「(第一回)経典結集(けつじゅう)」と呼びます。

基本、彼ら羅漢は、山奥で修行に励んでいるので、ボロボの服を着ていることが多いです。現代の寺の僧侶のように、キンキラの服を着ていることはありませんし、メルセデスやレクサスなどにも乗っていません。また、ちょっと仙人のような、超人的な能力を持つ様子で表現されていることもあります。

ということで、現在トーハクの東洋館に展示されている「羅漢」たちを、noteしておきます。これは控えめに言っても、見ておいて良かったと個人的には思いました。

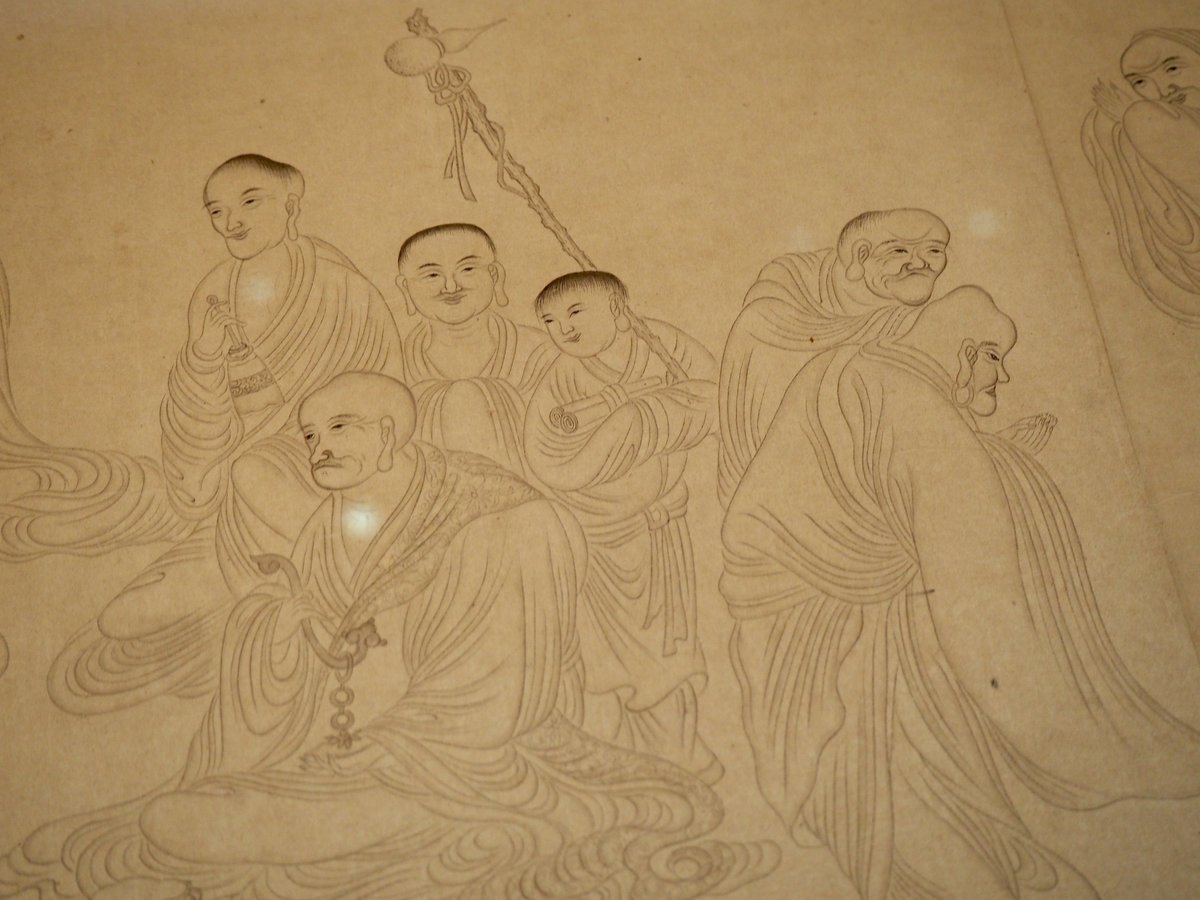

■筆者不詳の白描画のような《五百羅漢図巻》

描かれたのは、中国の明から清時代の17~18世紀。白描画のように、シンプルで細い線で五百羅漢が描かれています。彩色されていないからこそ、鋭く引かれた線が目立っていて、一人一人の人物=羅漢が際立って見えます。

↑↓ 「シンプルな線で描写されている」と前述したばかりなのに、図巻の最初に描かれている4人は、けっこう複雑な線で描かれています。今回展示されている図巻の部分では、この先頭の4人の、将軍のような格好をした人たちだけが精緻に描かれています。

↓ 下写真の右端に居る人は、ちょうどガラスの継ぎ目の影の下になってしまい惜しい感じなのですが……それは良いとして、この人だけ、特徴的な髪型をしているんですよね。一瞬、聖徳太子みたいだなと思いました。

羅漢は、厳しい修行をしている人たちのはずなのですが、シンプルな線でボロボロの服を表現するのが難しいからなのか、みなさんキレイな服装ですよね。

↓ 羅漢たちが誰かに手を合わせています。この羅漢たちに囲まれている、こちらに背中を見せている人は何者なんでしょうか。

↓ 龍も描かれていました。

↓ 龍は、羅漢の一人が捧げる香なのか何なのか、もくもくと立ち込める煙の中から現れています。

↑ 今回見られるのは、上の写真の部分までです。↓ 図巻はまだまだ続きそうですので、ほかの機会に全てを見てみたいなと思いました。

デフォルメされた頭の形、繰り返し引かれた滑らかな衣文線など、明時代末期に奇妙な姿の羅漢を多く描いて評判となった呉彬(ごひん)の影響を強く受けた羅漢図です。異形の獣を従え、変わった形の冠や頭巾を身に着けた羅漢たちの多様な姿が、長巻に次々と展開しています。

■本当に李公麟が描いたのか? 《十六羅漢図巻》

現在、図巻は上にnoteした《五百羅漢図巻》のほか、王問筆の《十八羅漢図巻》と、丁雲鵬筆の《羅漢図巻》、それに李公麟“款(かん)”の《十六羅漢図巻》が展示されています。どれも“すばらしい”図巻なのですが、4点中の3点が個人蔵ということもあり、撮影できるのは、ほかに李公麟款の《十六羅漢図巻》だけです。

李公麟(りこうりん 1049~1106)と言えば、以前noteしたトーハク所蔵の《五馬図巻》が超有名……っぽいです。その名前をおぼろげながら覚えていたので、李公麟“款(かん)”と記されているのを読んで驚きました。以前のnoteにも書きましたが「李公麟の作品だと確実視されているのは(真筆とされているのは)、この《五馬図巻》のみ」ということだからです。ということは、今回の《十六羅漢図巻》は、李公麟さんが描いたものでは「なさそうだな」ということなんでしょうね。でも、見ごたえのある作品でした。

明時代・16~17世紀 山越保子氏寄贈 TA-639

↑ 撮った写真を見て気が付いたんですけど、口元あたりにある青ボールペンで書いたような線はなんですかね……。次に見に行った時に、確認しておこうと思います。まさか作品自体に書かれてしまっているわけではないと思うのですが……。↓ でも下の右上端に、同じような青線が書いてあるので、作品に記されてしまっているっぽいですね……。

↑↓ 大福さんみたいな羅漢さんの左右にいる子どものような羅漢さん……ちょっと寒山さんと拾得さんのような感じがしたのですが……十六羅漢だから違いますよね……でもなぁ……

↑↓ さっきの寒山拾得さんの後に描かれているため、このトラにまたがる羅漢さんが、どうにも豊干禅師に思えてしかたないのですが……まぁ十六羅漢が描かれているはずなので、豊干禅師のわけがないんですよね……。

見ていくうちに絵に夢中になってしまい、結局「李公麟の款(かん)」を探し忘れてしまいました。上の般若心経の左側に、また違う文章が記されていたので、もしかすると……そこに「李公麟の款(かん)」が記されている? 捺されている? のかもしれません。ちょっとピンボケ&手ブレしてしまった写真が多いので、また次に行こうと思っています。その時に、改めて「李公麟の款(かん)」を探したいと思います。

ちなみに今作に付属する解説には、下のとおり記されています。やはり李公麟さんが描いたものではないんですね。

北宋時代の文人画家である李公麟は、細い線を駆使した人物画の名手として知られます。本巻では、李公麟風を慕うなめらかな線で、水を渡る十六羅漢の姿が細緻に描かれています。

■そのほかの羅漢さん

ここからは、正直……だったのですが、主に寄贈者や寄託元がビッグネームだったのでnoteしておきたいと思います。ミーハーですみません。

伝禅月(832~912)筆|中国|元時代・14世紀|絹本墨画

禅月大師休は唐時代の終わりに活躍した画僧で、夢に見たという、異国風の奇怪な容貌の羅漢を描いたことで有名です。以後、同趣の羅漢は禅月様と呼ばれるようになりました。禅月様には着色と水墨の2系統がありますが、本作は後者の典型的な作風を示します。

伝禅月(832~912)筆|中国|元~明時代・14~16世紀・絹本墨画

市河三兼氏寄贈

伝蔡山筆|中国|明~清時代・17~18世紀|絹本墨画淡彩

東京・公益財団法人常盤山文庫

眉毛を長くたらし、お経を手にとる羅漢を描いています。着色系統の禅月様で、同じ図像もいくつか知られています。元時代に禅月同様、異国風の羅漢を得意とした画家、蔡山筆と伝わりました。十八羅漢十八幅対からわかれたものと考えられています。

筆者不詳|中国|明~清時代・17~18世紀|絹本墨画淡彩

内藤堯宝氏奇贈

長い眉を両手にもった不思議な風貌の羅漢です、作者不明で伝わりましたが、水墨の禅月様に倣った作例とみえます。奇怪であってもどこか愛嬌が感じられる表情から、あるいは日本で制作されたものとも考えられます。

ということで繰り返し書きますが、今季の東洋館の中国書画の部屋は、「必見」と書きたくなるほどおすすめです。まぁ行ってみて「そうでもなかったなぁ」と思ったとしても、本館にも、今季は優作が多いように思えるので、やはりおすすめです。

いいなと思ったら応援しよう!