読書日記 川添象郎・著『象の記憶』タレント本で終わらせるにはもったいない!

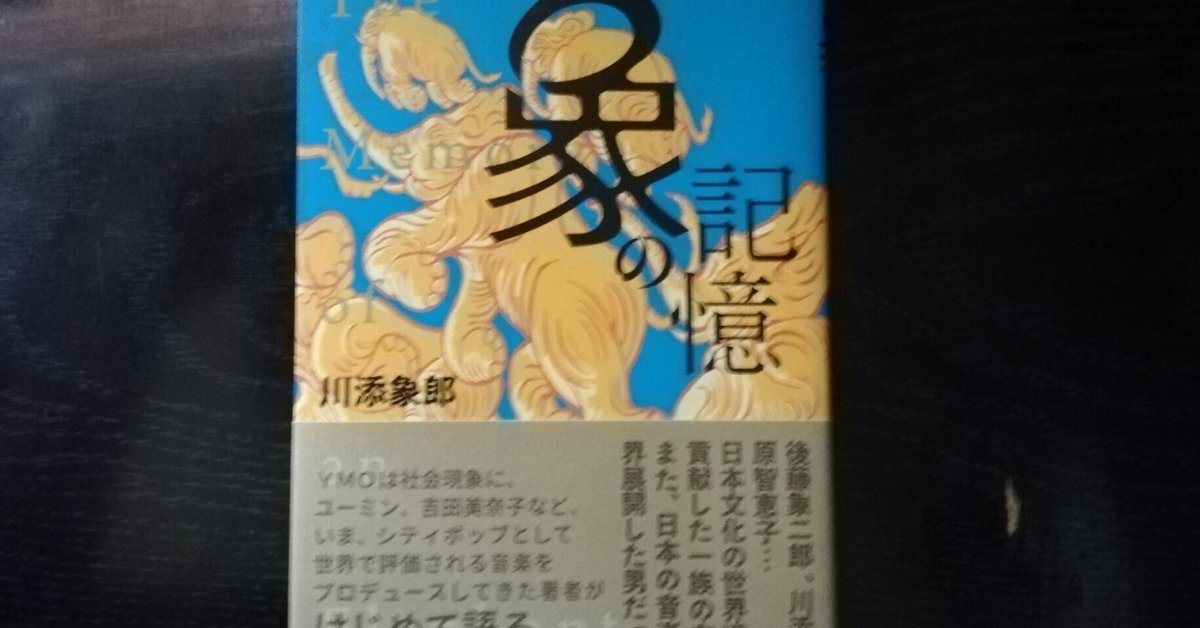

1 川添象郎・著 『象の記憶 日本のポップ音楽で世界に衝撃を与えたプロデューサー』 DU BOOKS

文学とか美術とか映画とか、クラシック音楽などは、芸術としての地位が確立していて、それ等に関する本も、それなりのちゃんとした研究本が出ている。一方で、歌謡曲やロックやポップスといった大衆音楽と言われるジャンルに関しては、本はそれなりに出ているものの、タレント本の域を出ないいい加減な本がいまだに多い。

それはこのジャンルが、サブカルチャーのままで、メインカルチャーになりえていないからなのだと思う。

大衆音楽とか、サブカルチャーとかメインカルチャーとか、これらのコトバを使うこと事態に、今更感があるのだが、いざ書き出してみると、これらのコトバ以外に使えるコトバがないことに、愕然とした不自由を感じて、ちょっとなんだかなあだ。

メインカルチャーになりえていないのと同時に、サブカルチャーの担い手たちや、それを取り巻く人当事者たちが、自分たちの状況に無自覚で、放置しているところも大きい。本人にそのつもりがなくても、作り方次第で、ちゃんとした研究本になるはずのものが、タレント本どまりになっているケースなどを見ると、放置しているとしか思えないのだ。

しかし、一方で、文化として捉えて、ちゃんと位置づけをしようという試みもそれなりに出てきている。

音楽本なら、Pヴァイン やディスクユニオンの出版部の DU BOOKS といった出版社は、これまでのものとは明らかに異なった意識で、音楽本を出すようになっている、と思う。だから未来は明るいのだ、と思いながら、私は本屋にいって、その種の本を見つけてはせっせと読んでいる。

この『象の記憶』という本も、その種の本なはずだ。出版社はDU BOOKS だし、期待できると思って、書店で見つけて、ためらわずに購入したのだった。

2 日本の文化を変えた川添父子

『象の記憶』は、川添象郎という人の自伝だ。自叙伝といった方がいいのかもしれない。川添象郎というのは、川添浩史の息子だ。江戸時代から続く良い家柄の人たちで、大金持ちで、文化と教養に囲まれて育ち、外国語に堪能で、二人とも若くから日本の内外で活躍してきた親子だ。

父の川添浩史は、戦前はパリで過ごし、写真家のロバート・キャパと親交を結んだことで知られている。戦中に帰国し、戦後は、高松宮邸を、貿易庁の迎賓館「光輪閣」として運営するかたわら、麻布でイタリアンレストラン「キャンティ」を経営した。同時に日本の文化を海外に紹介し、逆に海外からは様々なアーチストを招聘する仕事をした。最後の仕事は1970年の大阪万博だ。

キャンティに関しては、野地秩嘉の『キャンティ物語』(幻冬舎文庫)が詳しい。また松岡正剛の「千夜千冊」の「キャンティ物語」

1659夜 『キャンティ物語』 野地秩嘉 − 松岡正剛の千夜千冊 (isis.ne.jp)

も立体的に描いていて、周辺事情を知るにはとても役に立つ。

浩史の息子の象郎は、まず海外でフラメンコ・ギタリストとなり、帰国後は、1969年のミュージカル「ヘアー」の招聘、70年代はアルファ・レコードの設立に関与し、音楽プロデューサーとしては、ガロ、ユーミン、吉田美奈子、ハイ・ファイ・セット、YMOなどを輩出、直近だと青山テルマなどをプロデュースしている。世間的には、女優の風吹ジュンと結婚していたことの方が、わかりやすいかもしれない。

父の浩史は1970年に亡くなり、入れ替わるように息子象郎が活躍し始めている。川添父子がいなかったら、日本のアートやポップ音楽産業も、イタ飯屋さんも、経営の形から質まで、まるで違ったものになっていただろう、というくらいの影響力があった父子だ。

ということで、本書をとても期待して読んだのだが、私にもわかる明らかな間違いが多くて、本としてはどうかと思った。

3 タレント本で終わらせるには、もったいなさすぎる

本書は、川添象郎が、『団塊パンチ』という雑誌に連載していた記事をもとに加筆して単行本化したとある。『団塊パンチ』は、飛鳥新社が出していた雑誌らしいが、私は読んだことがないので何も言えない。ただし、飛鳥新社の本と言えば、いまなら『月刊HANADA』なんかだろうから、ろくなものじゃない。この連載もいい加減なものだったんじゃないかと推測している。すいません。

まさか、その連載時の記事をそのまま再録したわけではないだろうが、ちょっとちがうんじゃないか、という記述が何か所かある。それらは、そろそろ80歳になる老人が、過去を振り返った時の、誤差の範囲内ととらえることもできるが、それにしても、大雑把過ぎる印象をぬぐえない。

ただ、三島由紀夫の亡くなった年を、1969年としているのは、確実に修正しておくべきだったと思う。川添象郎の父、川添浩史が亡くなったのが1970年の1月11日で、三島の自衛隊乱入・割腹自殺は1970年の11月25日だ。本書では、三島が先に死に、その後で川添浩史が亡くなったというエピソードが語られているが、著者の思い込みで記憶が捏造されてしまったのだろうか。

なんでチェックできなかったのだろうか? こんな調子だと、実際にあったことも含めて、川添象郎の言ったことが、全部、ほら話、自慢話の類になってしまいかねない。すごくもったいない。これではただのタレント本ではないか。この本には、まともな編集者がついていなかったのか?

巻末に人名索引や、川添家の家系図などがあるのだが、そんなものをつける前に、やるべきとがあると思う。川添象郎の言いっぱなし書きっぱなしで、ウラなんかとっていないのだろうな、と思わせる雑な本だった。

この手の芸能は、適当でいいと思っているのだろうか? DU BOOKSは、そういうスタンスではなかったはずだ。結局、いつまで経っても、このジャンルは日本ではちゃんとしないのだな、と本書でも思わされて、とても残念な気持ちになった。

可能なら、この本をたたき台にして、当事者たちが生きているうちに、人物取材をして、川添象郎完全版を出して欲しいと思う。この質で2300円+税は、高すぎる。税込み1500円なら我慢したかもしれない。