【後編】たけのこの一口大ってどのぐらい…?「たけのことスナップエンドウのオイスターソース炒め」こぼれ話

こんにちは。母めし研究員のジョーと申します。

代表の大久保さんから、前回紹介してもらったレシピは【たけのことスナップエンドウのオイスターソース炒め】。

今回はこぼれ話。そして私が作ってみた感想です。

■スナップエンドウについて

スナップエンドウはさやに食物繊維がたっぷり。強い食物繊維がバリアの役割をしてしっかりと中の実(豆)を守っています。

さやの先端の5mmほどを指先でおり、そのままついてくる筋を引きます。内側をとり、外側も固いようならとります。

スナップエンドウに限らず、豆はとれたてはやわらかく、下茹でがいらないこともあります。時間が経つほどに固くなるため、買ったらできるだけ早く茹でておくのがおすすめです。

これが本当の豆知識(…あ、どうしても言ってみたかったんです…)。

実は今回、スナップエンドウを手に取り「あれ?筋は、とるの…だっけ?」と迷った挙句、筋とりをしませんでした。食べると、やはり少し固い感じがありました。

その代わり立派なスナップエンドウだったので、半分にしました。子どもが小さいので、食べやすいように口の大きさにあわせたのです。これは功を奏しました。

(筋とり、そういえば子供の頃、よく手伝わされたことの一つでした。包丁も使わないので、誰でもやりやすい工程の一つですよね。)

というのも、いつもは簡単なレシピと動画をもらってから作り始めるのですが、今回はレシピだけをもらって作ったのです。

これが意外につまづきポイントを露わにする結果となりました。

私は、次に「はて、たけのこの一口大ってどう切るんだっけ?」というところで手が止まりました。

ニンジンや大根などよく使う食材は、作る料理にあわせた「一口大」がなんとなく思いつきます。

でもたけのこは、ほぼ春にしか調理しない食材。

もちろん言葉の意味はわかるのだけど、どうするのがピッタリかしら…と悩んで、とりあえず以下のように切りました。

まさにここがポイントだ、と後でわかるのですが。

…と色々書くと面倒なようですが、調理はあっという間。牛肉に下味をつけて炒めて一度出し、スナップエンドウとたけのこを炒める。あわせて、味を絡めておしまい。

油でツヤっとして、香ばしい、いい香りがします!

私が作ったものと、大久保さんがつくったもの、見比べてみてください。ちょっと違いがあります。

それが今回のポイントの一つ、たけのこの「厚み」。

私は「一口大」と大きさは意識したのですが、厚みはあまり意識しませんでした。すると食べた時、若干場所によって味にムラを感じました。

つまり、たけのこは「味がしみにくい」ため、味を絡めるようになること。厚すぎず、均一にするイメージで切ると、より味が絡みやすかったのだろうな、と勉強になりました。

特に今回は調理法も時間をかけて煮るのではなく、サッと炒めるという方法です。これが、前回のポイントにつながります。

また炒めている最中は、結構しっかり茶色い色がつくので、味が濃すぎるのでは?と心配したのですが、それぐらいでバッチリでした。それも、味がしみにくい食材を扱うときのポイントかもしれませんね!

たけのこは水煮でも作れます。ぜひ一度お試しください。インスタのハッシュタグは #母めし #ははめし と両方をつけていただくと、研究員一同、喜びます!

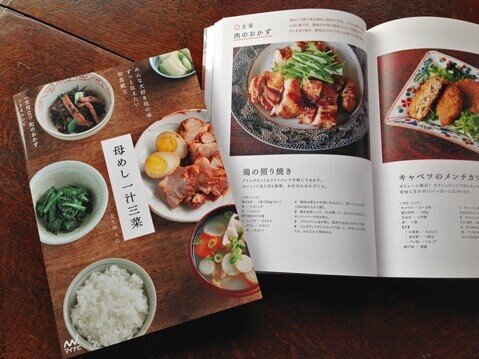

■書籍紹介

『母めし一汁三菜 ~みんな大好き母の味 ずっと伝えたい和食献立~』(マイナビ出版)

現在、紙版の在庫がない書店もあるようです。電子書籍もよろしくお願いします。(2021年5月現在)

今回私の疑問とつまづきを、ぜひ皆さまの、おいしい顔に昇華していただけたら嬉しいです!

では、また次回。