🍁東京『小石川後楽園』~国の特別史跡 / 特別名勝に指定されている 水戸黄門ゆかりの日本庭園(大名庭園)です。

『小石川後楽園』は東京都文京区後楽一丁目にある都立庭園です。

私、昔から「後楽園」と言えば「後楽園球場」「東京ドーム」「後楽園ホール」にしか行ったことがありませんでした。

でも今回、やっと『小石川後楽園』にやって来ました。

江戸時代初期に水戸徳川家の江戸上屋敷内につくられた日本庭園(大名庭園)で、国の特別史跡及び特別名勝に指定されています。

良く見ると案内板に「葵の御紋」が入っていますね。

この日は JR 水道橋駅で下車、「東京ドームシティ」に行ってから『小石川後楽園』に向かいました。

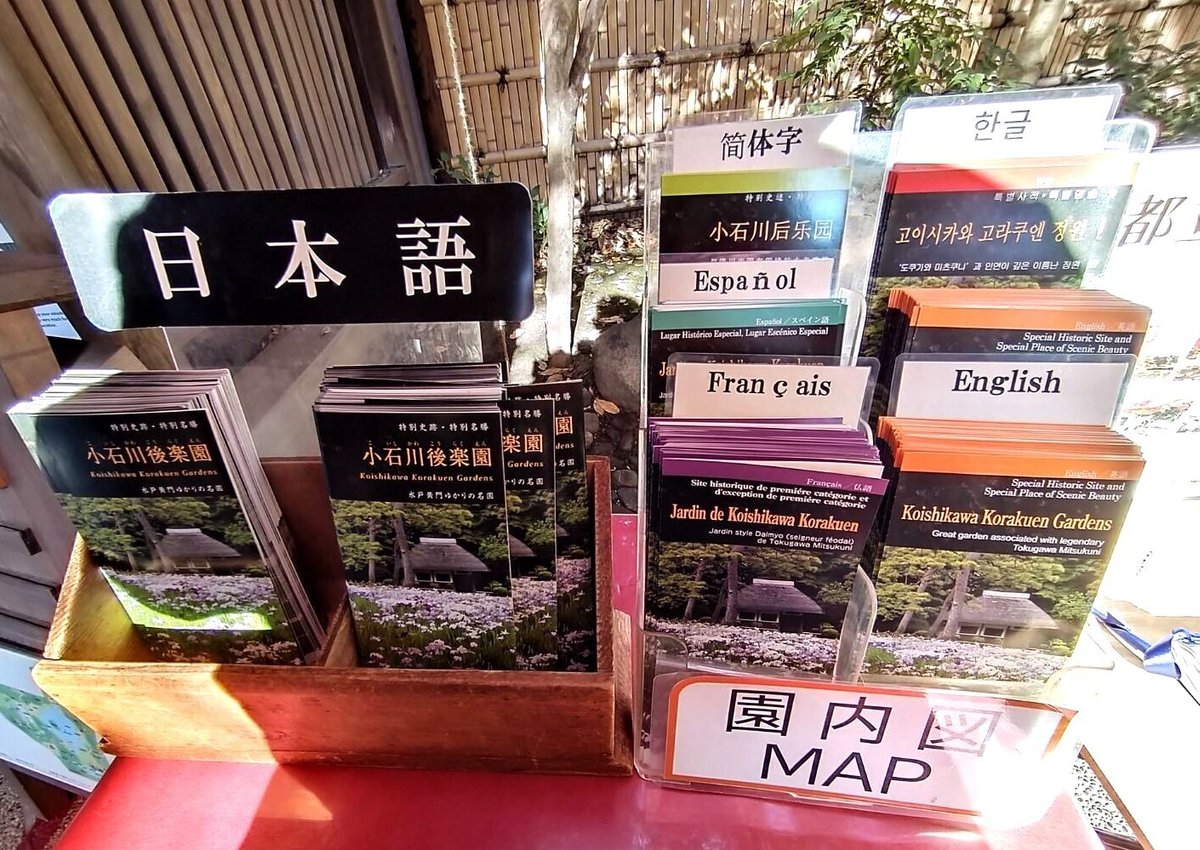

「西門入口」で入場チケット(一般 300円)を買います。

電子マネー決済、クレジット決済の券売機が利用可能なので便利です!

そして、西門入口の近くにある「庭園ガイドツアー」の集合場所に行きました。

「庭園ガイドツアー」はボランティアさんによる無料案内ツアーです。

すぐ隣に見えるのは「東京ドーム」。

集合場所で担当のボランティアガイドさんと合流しました。

いよいよ「庭園ガイドツアー」がスタートです!

『小石川後楽園』。

「得仁堂」。

『小石川後楽園』の中で最も古い建物、水戸黄門様こと水戸光圀公が建立したとされています。

「円月橋」。

円を描き水面に映る姿が満月のように見えることから「円月橋」という名がつけられたとのことです。

園内名所のひとつ「稲田」。

水戸徳川家 二代藩主光圀公が、公家出身の夫人に農耕の尊さと農民の苦労を教えるために「米作りの過程」を再現しています。

※ 公家 = 天皇や貴族が政治を行う「朝廷」に仕える上級官僚のこと

昭和50年(1975年) から校外学習の一環として 毎年、地元の小学生が田植え体験を行っているそうです。

「九八屋」。

江戸時代の風流な 酒亭を復元した建物です。

この名の由来~『酒を飲むには、昼は九分、夜は八分にすべし。』と「酒飲みならず、万事控えるを良しとする、との教訓による。」と書かれています。

「琵琶湖」をイメージした『小石川後楽園』の中心となる「大泉水」。

「唐門」。

上屋敷の「内庭」と「後楽園」との境界にあり、唐門から「後楽園」へと向かう正式な入口門です。

「唐門」は戦禍で焼失しましたが、2020年 (令和2年) に復元されました。

「延段」。

「延段」は大小の切石と玉石を巧みに組み合わせた中国風の石畳です。

🍡 案内の途中に通った「団子屋さん」。

ガイド中だったので立ち寄りませんでしたが 美味しそうだった…💧

『小石川後楽園』の園内からは、常に「東京ドーム」や「高層ビル群」が見えるので、そのアンバランスな景観が興味を引き立ててくれます。

この時、『小石川後楽園』は紅葉シーズンで入場者が多かったこともあって、予定案内時間の 1時間10分を少しだけオーバーして「庭園ガイドツアー」は終了しました。

帰りは「東門」から出て、再び「東京ドームシティ」に向かいます!

もし『小石川後楽園』へ行く時は、絶対に無料の「庭園ガイドツアー」に参加することをおススメします。

(予約は不要です!指定時間に集合場所へ行けば誰でも参加できます。)

個人で歩くと素通りするような場所も、懇切丁寧に解説してくれるので とても勉強になって面白いですから。

ちなみに…

最寄り駅である JR「水道橋駅」の名前の由来…

徳川将軍は江戸時代に作った上水道「神田上水」の水を江戸市中に通すために水道管を渡す橋を作りました。この水路橋(水を運ぶための橋)が現在の「水道橋の地名の由来」なのだそうです。

隣接する JR「御茶ノ水駅」という名称は、その地にあった「高林寺」の境内から湧き出す水が 徳川将軍がたしなむ「お茶の水」として利用されたことから。

ガイドさんの話は とっても楽しいですよ!

🍁国の特別史跡 / 特別名勝に指定されている 水戸黄門ゆかりの日本庭園(大名庭園)~東京『小石川後楽園』でした。