週刊小売業界ニュース|2023/10/30週

2023/10/30週(10/28-11/3)にピックアップした小売業界ニュースをお届けします。今週のおさらいにぜひどうぞ!

🇯🇵物流2024年問題の対策決定 岸田文雄首相「経済対策で実行」

2024年4月からトラック運転手の労働時間規制が始まり、物流が停滞する「2024年問題」が迫る。物流を止めないための対策が待ったなしだ。

【解説】物流革新緊急パッケージ

※本コーナーは代表・金井が作成しています

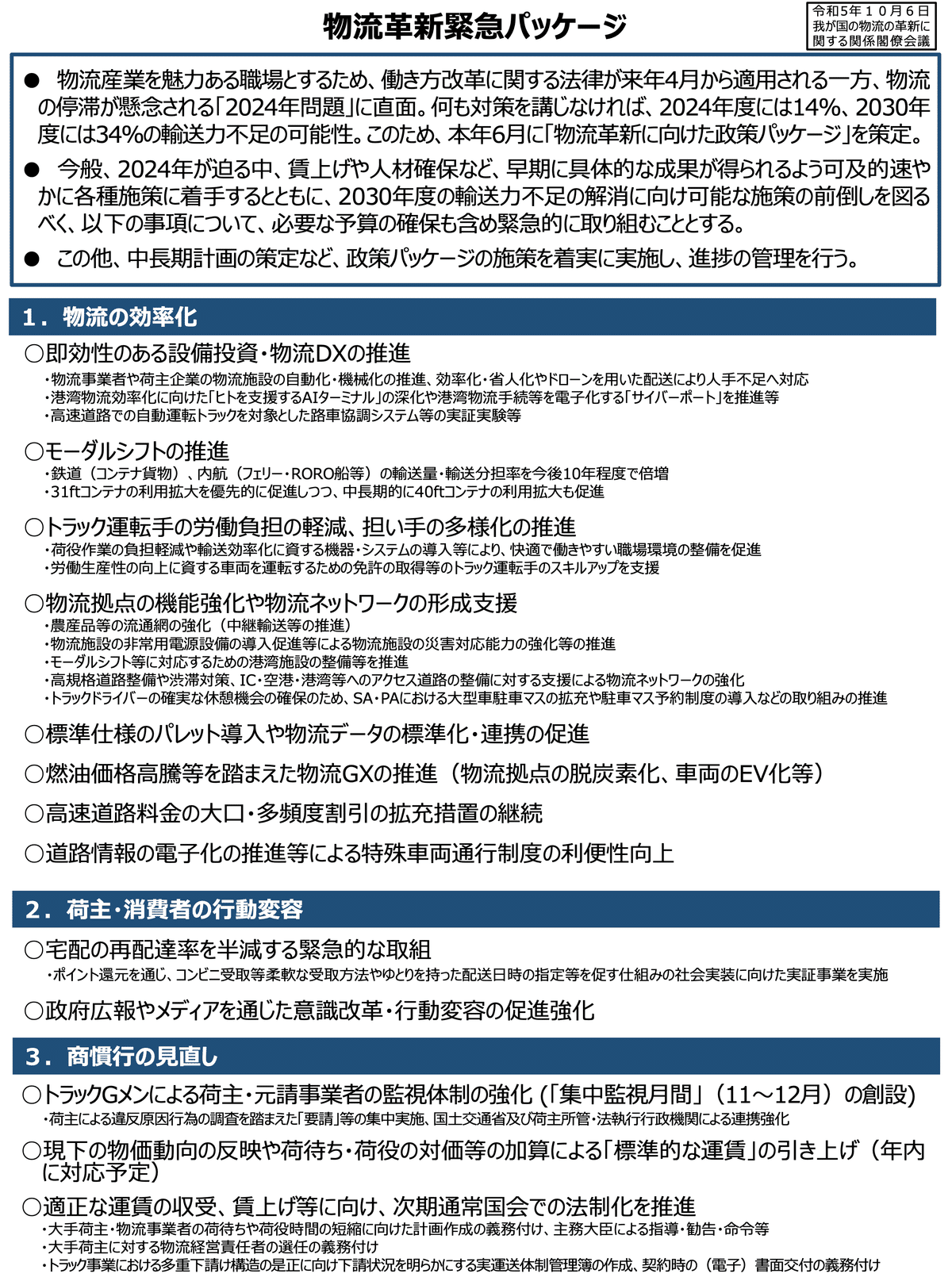

2023/10/6に政府が発表した「物流革新緊急パッケージ」について解説いたします。

#物流革新緊急パッケージとはhttps://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/kinkyu_package_1006.pdf

物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が来年4月から適用される一方、物流 の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。何も対策を講じなければ、2024年度には14%、2030年 度には34%の輸送力不足の可能性。このため、本年6月に「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定(1.物流の効率化 2.荷主・消費者の行動変容 3.商慣行の見直し)

大きなポイントが3点挙げられているが、EC事業者・消費者である私たちにリンクするのは、「2.荷主・消費者の行動変容」ではないでしょうか?

ここでは、こちらに絞って解説いたします。

行動変容のうち、「宅配の再配達率の半減に向けた緊急的な取組」として、ポイント還元を通じた消費者の行動変容を促す仕組みの社会実装に向けた実証事業を推進するとあります。

これは、自宅受け取り以外の手段を推奨し、ポイント付与することによって、再配達率を12%→6%に引き下げる戦略です。

個人的には、コンビニという受取場所も年々24時間稼働は難しい状態になっているし、正直この策で再配達が引き下がるとは到底思えませんでした。

例えば、そもそも個人宅物流の在り方として、置き配や受取BOXを集合住宅だけでなく、地域に置くほうが双方にメリットが高いように感じています。ゴミ回収や電気・水道などと同様に、地域インフラとしての検討を望みます。

🇻🇳ハノイの花売り、写真撮影用のレンタルで商売繁盛

ベトナムの首都ハノイで、花売り商人が花束のレンタル事業を始めた。観光客が花束を持って写真を撮るためにレンタルするもので、料金は3万〜5万ドン(約150〜250円)。花売り商人たちは、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少していたが、このレンタル事業で収入を増やすことができている。 このレンタル事業は、観光客にハノイの街並みや文化をより深く体験してもらう機会を提供しているだけでなく、花売り商人たちの収入を増やすこともできている。win-winの関係であると言えるだろう。

近年ビジネス転換の大きな流れとなっている「モノ」から「コト」への変化の真髄を“ハノイの花売り”から感じました。

今までお花は職場で飾ったり仏壇に供えたり、生活空間の一部に配置して利用することが一般的でした。

ただ、近年のインターネットやSNSの流れにより、モノを所有するのではなく写真などを他人と共有することでいわゆる「生活の彩り」を楽しむ人たちが増えました。

そのため、ベトナム・ハノイの(伝統的な)花売りはそこに目をつけて、写真を撮りたい若者に向けて花をレンタルするビジネスを展開しました。

費用を抑えられる点と、(花をすぐに捨てるわけにはいかないため)その花を持ち帰り家に飾るなどの“手間”がかからない点が評価され、多くの方々が利用しているようです。

「モノ」から「コト」への転換を目指すべきなのは何も大企業に限った話ではありません。中小企業であっても、大きなビジネスモデルの転機とし、事業を飛躍できるチャンスだと改めて感じました。

🇺🇸ハロウィーンのお菓子、恐ろしいほど高価に

アメリカでハロウィンキャンディーの価格が高騰している。原材料や輸送費の高騰、ドル安が原因だ。キャンディーメーカーは価格を抑える努力をしているが、消費者の負担は増加している。

記事では、ハロウィーンのトリックオアトリートを今の物価高に置き換えて解説をしています。

アメリカでは、緊縮施策を行ったのにインフレが止まりません。

原因となっているのは原材料や輸送費の高騰であり資源関係の値上がりですので、給料等待遇の改善になっていない模様です。

慢性的な流れとなれば、これから個人の「モノ」や「購買」に対する考え方もどんどん変化していき、より「無料」で「バーチャル」なものに人間は長い時間を使うようになるのかもしれません。

物価やそれに対する政府の動きは小売業界にも影響するため、これからも注意深く見守るべきと考えています。