#3. 季刊『銀花』第六十号

いわゆる「ジャケ買い」である。

美しいから買った。

いまだに中身はほとんど読んでいない。

サイズ:182 × 257 mm(JIS B5)

採取場所:不明(東京都内の古書店)

採取年:1986年ごろ

詳細情報:1984年・文化出版局刊

発行年は1984年だが、その数年後に古書店で買ったと記憶している。

『週刊少年ジャンプ』が170円だった時代に、1,100円の雑誌は学生の私にとって高価なものだったと思う。

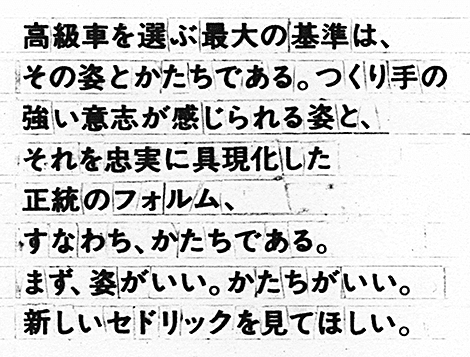

表4もこのとおり、びっしり。タイポグラフィーの美しさに圧倒される。

英語(アルファベットの文字)はまったく使われていない。

その当時でも、すでに古風に感じられるデザインだった。

この時代の本にはまだバーコードは入っていない。

消費税もなかったから、価格の表示もシンプルである。

私と同世代でこれを見た瞬間に杉浦康平さんのデザインだとわからないようなデザイナーは、モグリといってよいだろう。

Aldus社の社長ポール・ブレイナードが「DTP」という言葉を提唱したのが1985年。

この時代のプリプレスの仕事は、写植屋さんが文字を組み、製版屋さんが製版フィルムを切り貼りし、というように、分業化されていた。

これは私がアシスタント時代に組んだ写植の文字である。

(切り貼り作業の跡がわかりやすいように、濃度を上げてコピーしている。)

アートディレクター:柿木栄

書体(フォント)、文字サイズ(級数)、行送り(歯送り)等を指定すると、写植屋さんは指示どおりに印画紙に文字をプリントしてくれる。

しかし、大企業の案件で求められるような美しい文字組みには、なかなか仕上がってこない。

そこで写植の表面の薄皮を剥いて、文字間隔を調整するのである。

ベースラインを上下させたり、文字の傾きを変えたりもする。

キャッチラインなどの大きな文字の場合には、紙焼きで文字サイズを微調整することもある。

(クオリティーを求められていないデザインの現場では、もちろんそんな面倒なことはせず、写植屋さんから上がってきた文字をペタっと版下台紙に貼って終わりである。)

私のデザインの師匠の一人である柿木栄さん(故人)は、朝日広告賞、毎日広告賞、パッケージデザイン大賞などで受賞している優れたアートディレクターだったが、定職に就かずブラブラしていた私をなぜか可愛がってくださった。

柿木さんは写植の文字をコピーした紙に、「ここを詰める」「ここ空ける」と、「くさび型の記号」を使って指示を書き込む。

私はカッターとピンセットとペーパーセメントを使い、その指示どおりに文字間隔を調整する。

チェックを受ける、さらに修正する、を何度も繰り返す。

「ここ、もう少し詰めて」

「どれくらいですか?」

「髪の毛の太さの半分くらい」

私はだんだんに疲弊してきて、どんな文字組みが美しいのか、そうでないのか、よくわからなくなる。

ついには「柿木さんは適当なことを言っているのではないか?」などと思い始めるのだが、その「髪の毛半分くらい」を詰め忘れると、「ここ、詰めてくれた?」とすぐに気づかれてしまうのだった。

そんな時代、杉浦康平さんは写植のオペレーターを自身で育てていると聞いた。

美しく文字が組めるように、オペレーターを自ら教育しているというのである。

それゆえ、その写植屋さんに依頼すると、杉浦康平さんがデザインしたかような美しい写植が出来上がってくるとか。

美術大学の学生だったときに、教授から聞いた噂話である。

『銀花』は表紙だけでなく、本文のデザインも美しい。

このページは黄色い紙にシアンとマゼンタの2色印刷。

杉浦康平さんはマンダラなどの図像学の研究者としても知られており、この記事も自身で書いている。

本文レイアウトの担当は杉浦康平さんのほかに、多川精一さん(『FRONT』のデザイン担当)、太田徹也さん、平野甲賀さんと、こちらも超ビッグネーム揃い。まさにオールスターである。

私が欲しいと思った本は、後年になってしばしばプレミアムが付いていることがあるので、この本ももしやと思い、Amazonで調べてみた。

まさかの263円であった。