もっと本が読みたい/でも読まない

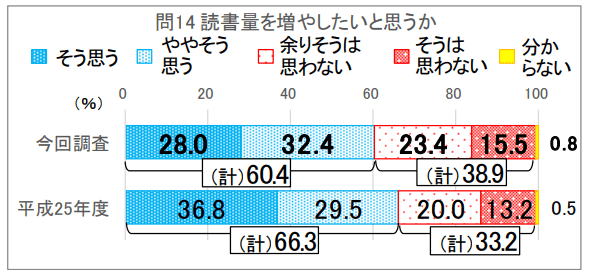

日本全国の16歳以上の60.4%が「自分の読書量を増やしたい」そうです。下図は平成30年度「国語に関する世論調査」の結果概要の<問14>回答からの抜粋です。

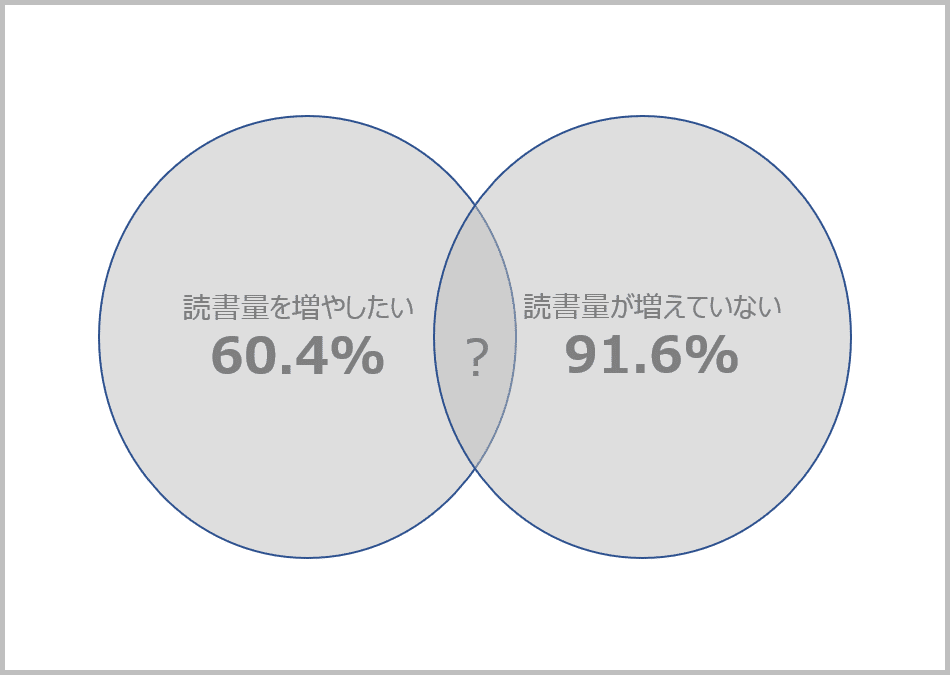

また、91.6%が「読書量は、以前に比べて増えていない」そうです。同調査<問12>で「減っている」または「それほど変わっていない」の回答の合計(67.3%+24.3%)を「増えていない」と見なしました。

以上の結果から、「自分の読書量を増やしたい」が、実際の「読書量は、以前に比べて増えていない」層の存在が推定されます。上記2点の回答の合計(60.4%+91.6%)が100%を越えるからです。回答者に重複がある、ということです。同層は下記ベン図の重複部分(?のある部分)に該当します。

「?」としているとおり、本調査の結果概要だけでは、同層がどれくらい存在するのかわかりません。調査結果のRAWデータが公開されていれば、自分でクロス集計して割り出すこともできるのですが。

***

もっと本が読みたい。でも読まない。

願望と行動が乖離していますね。私もそうです。私のような方々が一定数存在するのでしょうか。だとしたら、私たちはなぜ、もっと本を「読みたい」のに「読まない」のでしょう?

ちなみに、「読まない」と「買わない」の区別には注意したいところです。「買う」けれど「読まない」場合があるからです。「積読」と呼ばれたりしますね。「積読」に関する次のような本が最近発売されたので、こちらも気になるところです。

なぜ積読するのか、という謎も魅力的なテーマではありますが、今は「買う/買わない」という軸は脇においやり、純粋になぜ本を「読みたい」のに「読まない」のか、ということに焦点に絞って考えていきたいと思います。

***

そもそも、読書量を増やすにはどうしたらよいでしょうか。仮に、読書量を次のように定義してみましょう。

「読書量」=「読書のスピード」×「読書に割り当てる時間」

このように考えると、1)読書のスピードを上げる、2)読書に割り当てる時間を増やす、あるいは両方で読書量(上図の面積)は拡大します。

しかし、そんなに単純な話でしょうか。

たとえば、速読術を学んで読書スピードが上がれば、読書量は増えるかもしれません。それで本当に読書の喜びは得られますか?読書の目的によっては。しかし個人的には、速読で読書量が拡大しても、満足度はその拡大に比例しないような気がしてます。

あるいは、時間さえあれば読書量は増えるでしょうか?たとえばリモートワーク化が進み、自由時間が増えた方もいらっしゃるかと思います。読書量は増えましたか?増えた方も大勢いらっしゃるかもしれません。私はそれほど増えてないです。

私が日々直面しているのは、時間が余っても、必ずしも読書に割り当てる訳ではない、という事実です。本当は読書なんて好きでもなんでもないんだろうな、と思うこともあります。

***

今一度、立ち止まって考えるべきは、本を読む「目的」かもしれません。読書の速度が遅ければ速読術を習えばいいです。読書の時間が足りなければ増やす工夫をすればいいはずです。なぜそれらをせず、それでもなお本をもっと「読みたい」と思うのでしょうか。

欲望と行動の矛盾にもやもやする前に、なぜそのような矛盾が生まれてしまうのか、これから考えてみようかと思います。

文量が多くなりましたので、今回はこのへんで。