【図解】筋トレ基礎知識(栄養学) 筋肥大の為のたんぱく質

筋トレ基礎知識、今回はたんぱく質編です。では始めていきましょう。

【2020/01/01】更新

血中アミノ酸濃度の部分に一部誤りが有った為、修正しました。

◇結論

・たんぱく質は1日、体重の×2~3g摂るようにしよう

・たんぱく質を摂る時は糖質(炭水化物)も一緒に摂ろう

・プロテインを上手く活用し、たんぱく質を摂取しよう

◇たんぱく質とは

五大栄養素(炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル))の一つです。主に体を作る材料になると知られている栄養素です。

◇アミノ酸の種類

体内で作れない必須アミノ酸と体内で作れる非必須アミノ酸があります。

必須アミノ酸は食事で摂取する必要があります。

・必須アミノ酸の覚え方(風呂場椅子独り占め)

筋肥大には必須と言えるアミノ酸なので覚えておいて損は無いはずです。

◇たんぱく質の消化、分解、吸収

たんぱく質を摂取するとどうなるかを見ていきましょう。

全身に送られたアミノ酸は筋肉はもちろん、骨や髪、抗体、酵素など非常に多くの物の材料になる為、たんぱく質は必要不可欠な栄養素と言えます。

・まとめ

たんぱく質は色々な過程を経て、アミノ酸になります。次に体内では作られない必須アミノ酸について見ていきます。

◇各必須アミノ酸の効果

・バリン、ロイシン、イソロイシン【分岐鎖アミノ酸(BCAA)】

上記の3つのアミノ酸の総称をBCAA(【Branched Chain Amino Acid 】の頭文字)と呼びます。

※mTORについて説明したいと思いますが非常に複雑な為、詳しく知りたい方以外は飛ばしてもらっても構いません。

・mTORについて

・たんぱく質合成(セントラルドグマ)

mTORの説明の前にたんぱく質合成の仕組みについて簡単に説明します。

(厳密にはRNAは色んな種類があり、役割があるので詳しくは後述します)

・mTOR活性化による筋合成活性化①(4E-BP1関係)

mTOR活性化による筋合成は主に2つあり、その内の1つが下記の図に表してあります。

4E-BP1が翻訳(筋合成)を始めてくれるeIF4Eから外れ、eIF4Fという複合体が作られる事で筋合成が高まるという仕組みです。

・mTORによる筋合成活性化②(S6K1関係)

次にS6K1 に関与して筋合成が高まる場合です。ちなみにリボソームとは細胞内の核外にあるたんぱく質の事です。ここで翻訳が行われます。

上の図はS6K1という酵素がリボソームのたんぱく質に作用する事により、筋合成が高まるという仕組みを表しています。

以上でmTORの説明は終わりです。(*1,*2,*3,*4,*5,*6,*7)

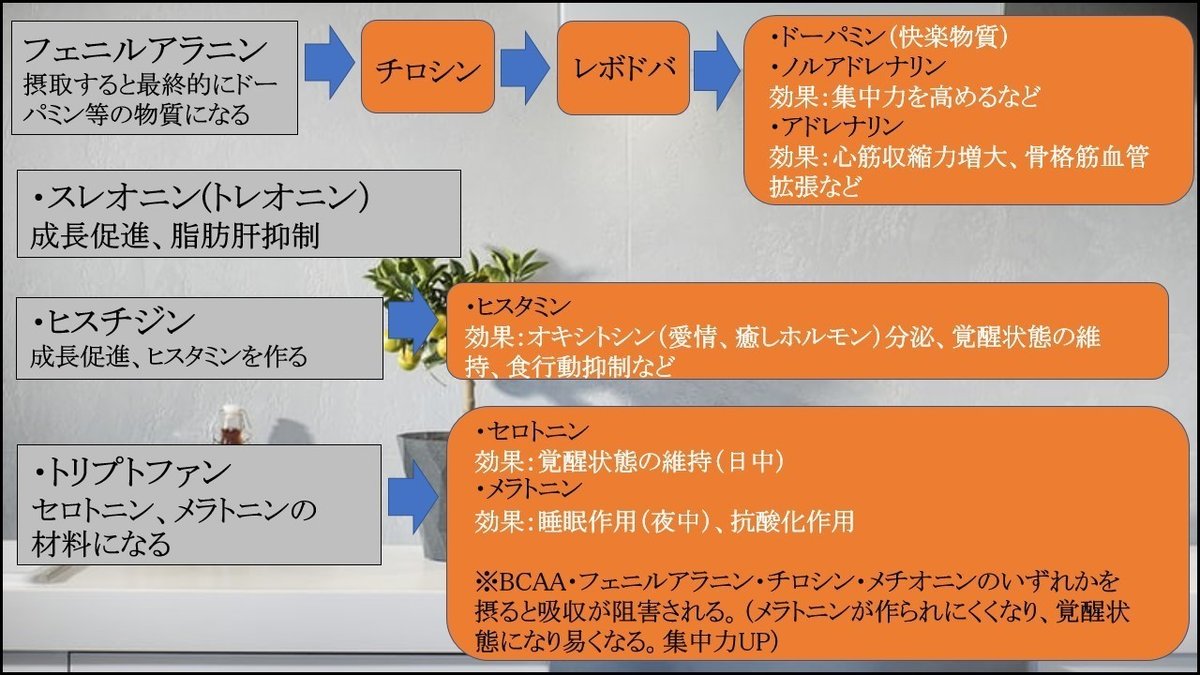

・フェニルアラニン、スレオニン、ヒスチジン、トリプトファン(*8*9)

・リジン、メチオニン、そして”条件下必須アミノ酸”グルタミン

グルタミンは必須アミノ酸ではありませんがストレスなどで必要量が増加する為、条件下必須アミノ酸と言われています。

◇アミノ酸の質(良質なたんぱく質)

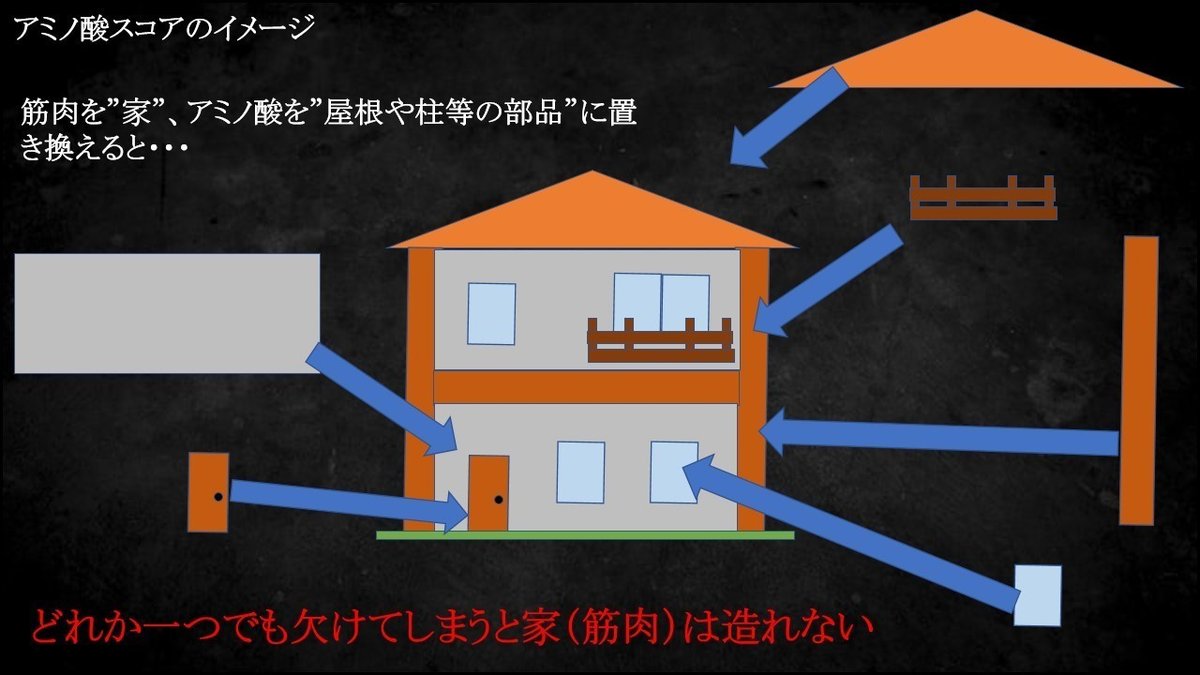

各アミノ酸について説明しましたが、アミノ酸はバランスよく摂らなければたんぱく質を合成できません。そこで紹介するのがアミノ酸スコアです。

・アミノ酸スコアを紹介する前に・・・

アミノ酸の桶理論

・アミノ酸スコア(良質なたんぱく質かどうかを決めるもの)

アミノ酸スコアは各アミノ酸に基準値を設け、食品対し、アミノ酸含有量を測定し、最も基準を満たしていないアミノ酸を評価し点数を付けます。

・食品別アミノ酸スコア表(例)

アミノ酸スコアは最高値が100でそれに近ければ良質なたんぱく質と言える。(特に卵は最も優れているたんぱく質と言われています。)

アミノ酸スコアは基本的に動物性たんぱくが高く、植物性たんぱくは低い傾向にあるという認識を持って頂けたら良いと思います。

・アミノ酸スコアのイメージを筋合成に置き換えてみると・・・

特定のアミノ酸ばかりを摂っていては筋肉は作られにくくなります。

・アミノ酸スコアが低い食品のスコア改善方法

各食品にはアミノ酸の偏りが存在します。それを利用し、食べ合わせをする事でアミノ酸スコアを上げるという昔からある方法があります。

アミノ酸の質について説明しましたが、では1日どの位たんぱく質を摂れば筋肥大に効果的なのか。次は摂取量について説明していきます。

◇たんぱく質の摂取量(1日)

まず前提として・・・

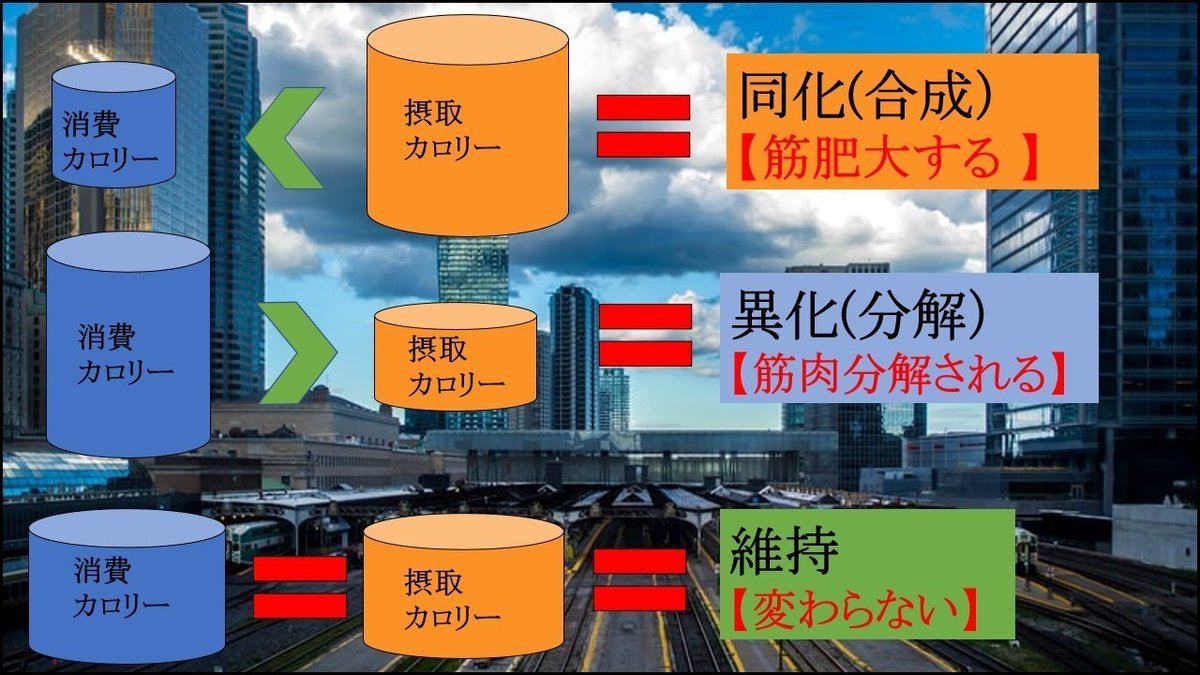

・体内のターンオーバー(代謝回転)

体内は常に細胞が合成(同化)され、分解(異化)されています。これをターンオーバーといい、体内の平衡を保っています。

摂取カロリーと消費カロリーによって体の代謝は変わってきます。筋肥大を目指すなら体の中が常に同化が勝っている状態にしておくべきです。

インスリンに関して詳しく知りたい場合は【図解】筋トレ基礎知識 筋肥大の為の糖質とインスリンの重要性をご覧下さい。

・筋肥大の為に1日どれくらいのたんぱく質が必要なのか

※たんぱく質の必要量に関しては現在でも色々な議論が交わされています。ここでは量によってどの様な影響が出るか見ていき、参考にして下さい。

・1日のたんぱく質摂取量 体重×0.66g (*11)

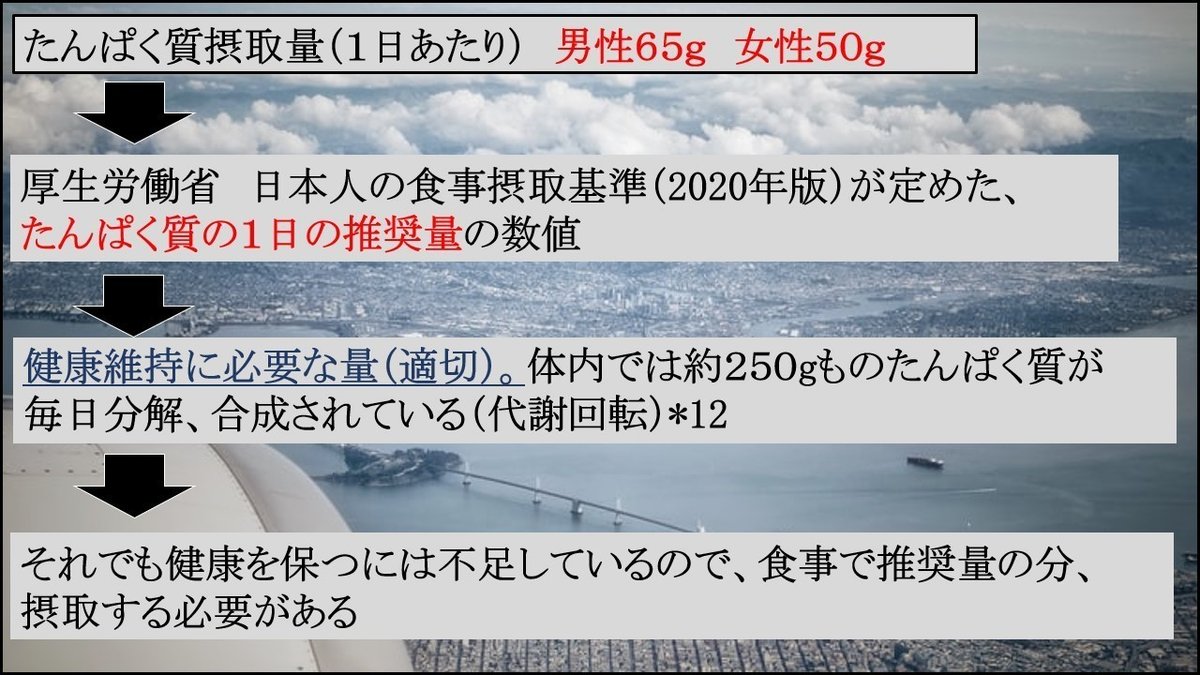

・1日の推奨摂取量 男性65g 女性50g

・1日の全体の摂取カロリーの20%(目標量)

・参考資料

補足:身体活動レベルが高い程、一日の基礎代謝(消費カロリー)が多くなる。

ここまで日本人の食事摂取基準を元に見てきましたが、次に体重×2gを見ていきます。これは日本のみならず海外でも広く知られている摂取量です。

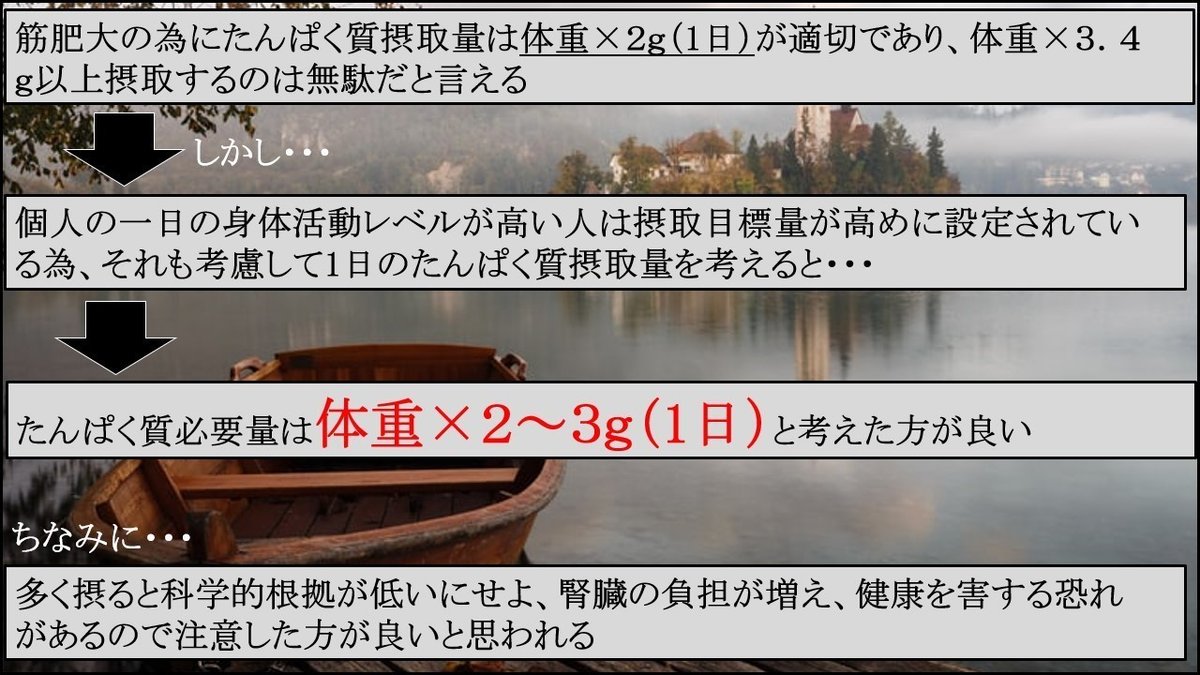

・1日の摂取量 体重×2g

筋肥大の為にはやはり一番よく知られているこの「1日のたんぱく質摂取量は体重×2g」というのが効果的だそうです。(*13)

・1日の摂取量 体重×3.4g

体重×2gが効果的の様ですが、ではこれより多い、体重×3.4gを摂ったらどうなるか、海外の大学の実験結果があります。

この結果から体重×2.3g以上摂っても効果は変わらないということが言えそうです(*14)補足としましてグループ別結果があるので下図をご覧ください。

たんぱく質のDITは高く、多く摂れば体内で熱が発生(体温が上がる)、つまり代謝が上げる為、3.4g摂った方は体脂肪が下がったと考えられます。

・1日の摂取量 体重×4.4g

体重×3.4gより更に多い、体重×4.4gを摂ったらどうなるか、という実験がありました。どうなったか見てみましょう。

体重×3.4g摂った実験で既に分かっていた事でしたが、やはりたんぱく質は多く摂った分、効果を得られる訳では無さそうです。(*15)

・以上の事柄を踏まえ、まとめると・・・

まとめた結果、ここでは

体重×2~3gが筋肥大に適切で効果のある摂取量

と致しましたので、少しでも参考にして頂ければ幸いです。

・たんぱく質摂取量を節約する方法「プロテインスペアリング」

たんぱく質を多く摂ると健康に影響が出る恐れがあるという話やコストが掛かるという問題が出てきますので、それを解決する方法があります。

コスト面は助かりますが、脂肪が増えるという別の健康面への影響が出る恐れがあるので長期間の実施はやめた方が良いでしょう。

◇プロテイン(パウダー)の活用と種類

体重×2~3gのたんぱく質を1日で摂ろうと思うと食事量がかなり多くなってしまいます。そこでプロテインパウダーを使うのが良いでしょう。

プロテインには色々な種類がありますが、今回は主流であるホエイプロテインについて説明します。

・ホエイプロテインとは

WPCとWPIとは製造方法の違いのことです。ちなみにWPCには乳糖や余分な脂肪が残っているので余分な物を摂りたくない人は気を付けましょう。

◇効果的なたんぱく質摂取タイミング

1日の摂取量について分かった所で、体重60kgの男性を例に1日どの様にしてたんぱく質を摂ったら良いか見ていきましょう。

120gを一回で摂るには無理があるのでそれを分割します。なるべく細かく摂ることが効率的です。次にどの様にして分割するかを見ていきます。

なぜ筋トレ前、中、後の栄養補給は多めにするのでしょうか。それは筋トレを行うと筋合成も高まりますが、筋分解も強まってしまうからです。

筋肥大を狙うなら筋トレ前、中、後の栄養をしっかり摂り、特に前、後はプロテインの方が良いでしょう。ではどれ位摂ったら良いのでしょうか。

・筋トレ後の効果的なプロテイン量を調べた実験

筋トレは前述の通り、筋分解も強まってしまうので、筋トレ前のプロテインも多めに摂り、血中アミノ酸濃度を高く保つようにしましょう。

・ちなみに

今回のnoteで何回も出てきている血中アミノ酸濃度という言葉について遅ればせながら説明します。

【2021/01/01更新】グラフに関して・・・

*16、*17の論文元ではプロテインはロイシン基準で、牛肉とアミノ酸はイソロイシン基準で調べている為、あくまで参考程度に見てください。

表※1とは別にアミノ酸(単体)のアミノ酸濃度が低い理由として、量が関係していると思われますので詳しくは後述(サプリメント紹介で)します。

・1日のたんぱく質摂取の流れ

では最後に1日摂取量、分割方法が分かった所で1日全体の流れと注意事項を見ていきましょう。

プロテインは万能みたいな感じになりましたが、食が細い人は多く食べれないのでプロテインを使うのが有効的だと思います。

・オススメサプリメント紹介

以上のサプリメントは非常に活用できるので是非インターネット等で調べ、購入を検討してみてください。

・終わりに・・・

以上、たんぱく質について今回は話してきました。これから筋トレ始められる方、たんぱく質とは何だろうと思われている方の参考になれば幸いです。

ありがとうございました。

参考文献

*1 日経gooday 筋肉博士”石井直方のやさしい筋肉学

https://gooday.nikkei.co.jp/atcl/column/15/040200001/031500048/?P=2

*2 thermofisher PI3K/Akt/mTORシグナル伝達経路とは?

https://www.thermofisher.com/blog/learning-at-the-bench/cancer8/

*3 新着論文レビュー mTOR複合体1-4E-BPシグナル伝達系による翻訳の制御を介したミトコンドリアの活性化

http://first.lifesciencedb.jp/archives/8007

*4 関山直孝 京都大学大学院理学研究科

翻訳開始因子eIF4Eの相互作用調節による翻訳制御機構

https://www.jstage.jst.go.jp/article/biophys/56/3/56_168/_pdf

*5 栄養生化学研究室 下村吉治

スポーツと健康のための 栄養学

分岐鎖アミノ酸(BCAA)研究、現代の栄養学 8-43

http://ocw.nagoya-u.jp/files/715/shimomura_final_book.pdf

*6 藤原 俊伸 翻訳開始過程を標的としたタンパク質合成のファインチューニング

https://seikagaku.jbsoc.or.jp/10.14952/SEIKAGAKU.2016.880135/data/index.html

*7 島田浩章 東京理科大学基礎工学部生物工学科教授

タンパク質の生産性を高めるエンハンサー配列とその利用法

https://shingi.jst.go.jp/past_abst/abst/p/10/1028/tus2.pdf

*8 ヒスタミン再発見 中野紀和男 高松 真二

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu1962/33/6/33_6_359/_pdf

*9 オキシトシンの多彩な生理作用 産業医科大学医学部 第1生理学 教授

上田 陽一

http://www.yamaguchi-endocrine.org/pdf/ueta201508.pdf

*10 L-リジンの機能 味の素株式会社

http://www.ahs.ajinomoto.com/products/food/pdf/Llysine.pdf

*11 厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2020年版)たんぱく質

https://h-crisis.niph.go.jp/wp-content/uploads/2019/12/20191225113729_content_10904750_000579590.pdf

*12 細胞内タンパク質のリサイクルとその生理的意義 田中 啓二

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnfs/64/4/64_4_221/_pdf

*13 Journal of the International Society of Sports Nutrition

International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise

https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-017-0177-8

*14 Journal of the International Society of Sports Nutrition

A high protein diet (3.4 g/kg/d) combined with a heavy resistance training program improves body composition in healthy trained men and women – a follow-up investigation

https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-015-0100-0

*15 Journal of the International Society of Sports Nutrition

The effects of consuming a high protein diet (4.4 g/kg/d) on body composition in resistance-trained individuals

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4022420/

*16 Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion.

Proc Natl Acad Sci U S A.

https://www.pnas.org/content/94/26/14930

*17 Amino acid levels following beef protein and amino acid supplement in male subjects

Asia Pacific J Clin Nutr

http://apjcn.nhri.org.tw/server/apjcn/6/3/219.htm

*18 The response of muscle protein synthesis following whole‐body resistance exercise is greater following 40 g than 20 g of ingested whey protein

Physiological Reports

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4985555/

*19 The time course for elevated muscle protein synthesis following heavy resistance exercise.

McMaster University

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8563679

*20 Nutrition and Athletic Performance

Med. Sci. Sports Exerc.

https://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2016/03000/Nutrition_and_Athletic_Performance.25.aspx