コーカサスの秘境、アディゲ(チェルケス)に想いを馳せて

Шъуимафэ ш1у!(こんにちは)

Сэ сц1эр Нозаки!(野崎です)

今回は北西コーカサスのアディゲアについて書いていこうと思います。

作成途中ですが、想像以上に長くなってしまったので先に投稿して少しずつ追記していこうと思います。(3000字超えたあたりからページが重たくなってきたので前編後編に分けるかも)

↑前回の記事です

目次

1. アディゲ出身の友人との交流

2. アディゲ(チェルケス)ってなんぞや

3. アディゲの伝統文化

4. ディアスポラ(民族離散)について

5.

***

1. アディゲ出身の友人との交流

副題の通りですが、少し前に日本に住むアディゲ人の友人との約束がありました。

(アディゲ人=北西コーカサスにルーツを持つ先住民族のひとつ。詳細は目次の②を参照)

Instagramで知り合った方なのですが、私は外国語を殆ど話せず、相手は日本語をあまり話せない…という状況だったのでヒヤヒヤしながらの交流になってしまったのですが、話が弾んで思いの外盛り上がることができました。

話した内容としては、基本的にアディゲ諸族を始めとする北コーカサス諸民族の歴史や伝統文化についての話題がメインだったのですが、日本でこれだけ濃ゆい話題で盛り上がれるとは思っていなかったので感動しました…🙏

なんとお土産まで頂いてしまいました(感激)

2. アディゲ(チェルケス)ってなんぞや

…といった感じでブログっぽいことを書いてみましたが、ここまで読んだ方の75%くらいが「アディゲってなんぞや?」と思っているはずなので、そろそろアディゲ(チェルケス)諸族についてざっくり説明していこうと思います。

冒頭でもチラっと触れた通り、アディゲ諸族(チェルケス人)はコーカサス北西部に存在した歴史的チェルケス故地(アディゲア/チェルケシア)にルーツを持ち、北西コーカサス語族のチェルケス系言語を母語とする12の氏族からなる民族グループのことを指します。

人口は世界で約400〜800万人と言われており、居住地域ごとの内訳は目次④にて解説していきます。

名称について

ちなみにチェルケスという名称は、コーカサスに入植した外部の勢力(ロシアやトルコの人々)が付けた名称で、当初は「北コーカサスの人々の総称」程度の意味しかありませんでしたが、次第にアディゲ諸族の総称として定着していき「アディゲの12氏族=チェルケス人」という定義が浸透していきました。(最狭義のチェルケス人)

しかしその後、コーカサスを統治したソ連政府はこれらの民族を4つの行政区画に分断して

アディゲ共和国のアディゲ人→アディゲ人

カラチャイ・チェルケス共和国のアディゲ人→チェルケス人

カバルダ・バルカル共和国のアディゲ人→カバルド人

クラスノダール地方のアディゲ人→シャプスグ人

…といった具合に民族名を押し付けてしまいました。(広義のチェルケス人)

毎回「アディゲ(チェルケス)」と注釈を入れて表記するのも少しややこしいので、ここからは最狭義の「アディゲ=チェルケス諸族全体」という前提で話を進めていきます。

本来のアディゲ12氏族は以下の通りです

・アブザク人

・ベスレネイ人

・ブジェドゥグ人

・ハトゥクワイ人

・カバルド人

・マムヘグ人

・ナトゥカジュ人

・シャプスグ人

・チェミルゴイ人

・ウビフ人

・イェゲルクワイ人

・ジャネイ人

かつて北西コーカサスに存在していたアディゲア(チェルケシア=各氏族によって形成された国家連合)の旗。緑はコーカサスの自然を、12の星はアディゲの12氏族を象徴しており、1836年にコンスタンティノープルの英国大使館職員であるディヴィッド・アーカートによってデザインされたと伝えられています。

弧を描く9個の星は弓を象っていると同時に、アディゲ人の9つの上流氏族を指しており、3つの星が表す3つの平民氏族とは対照的に描かれています。

そして矢は平和を象徴し、矢と星に使われている黄金は豊穣を表していると言われています。

現在はアディゲ共和国の旗として使用されていますが、今でも国を問わずアディゲ諸族のシンボルとして大切にされています。

これらの氏族はそれぞれが独自の言語(方言に近い)を有しており、この中で人口が最も多いのがカバルド語(東チェルケス語)を話すカバルド人となっており、冒頭で紹介させて頂いた方もカバルド出身のカバルド語話者です。

逆に長い歴史の中で迫害や離散(ディアスポラ)を経て言語を失った氏族も存在するのですが、それについては「目次④」で紹介しようと思います。

3. アディゲの伝統文化

続いて今度はアディゲの伝統文化について紹介しようと思います。

アディゲ含むコーカサスの伝統文化はどれも美しく、他の地域では見られない独特な雰囲気が特徴となっています。

とにかく騙されたと思ってこの動画を観てみて下さい。

踊りも音楽も衣装も全てが素晴らしいのです…

この踊りはアディゲに伝わるイスラメイ(Исламей/Ислъэмей)と呼ばれる貴族の踊りで、上品な雰囲気が特徴です。

コーカサスの踊りの魅力は武術のような激しさとバレエのような優雅さにあり、中でもアディゲは美しい踊りが多い地域として有名です。

また、他にも短剣(Къамэ)を使った踊りや戦士の踊りなど色々なバリエーションがあります。

こちらはアディゲ共和国の首都、マイコープで行われた結婚式の様子。アディゲではこのような集まりをジェグ(Джэгу)と呼びます。

この動画ではヒャパリセ(ЛъапэрисэのЛъаは歯茎の奥歯あたりから出すタイプのヒャ)やカッファ(Къафэ)、先ほど紹介したイスラメイといった人気の踊りが勢揃いになっています。

(アディゲ行きてーーーーーーーーー!!)

アディゲ諸族の伝統舞踊についてはまた別の記事でも取り上げる予定です。

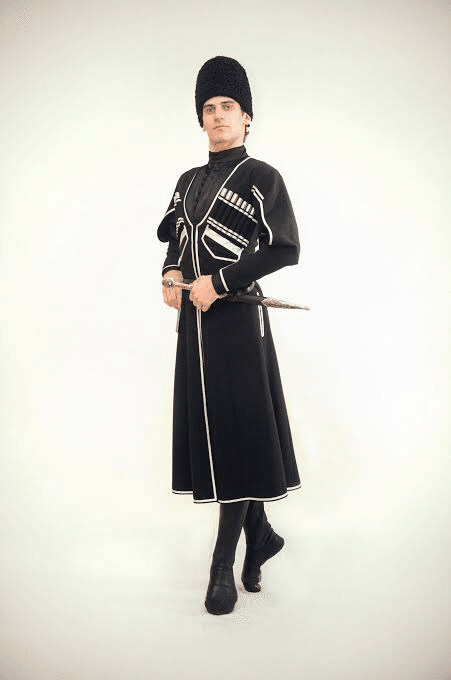

民族衣装(ツァイ/ファシャ)

(画像引用元:https://www.calvertjournal.com/features/show/8787/circassians-caucasus-israel-documentary-photography)

続いて今度はアディゲの民族衣装について紹介していこうと思います。

コーカサス各地の民族衣装はデザインが共通しており、アディゲでは男性用の衣装がツェイ(Цей/Цые)と呼ばれ、女性用の衣装はファシャ(Фащэ)と呼ばれています。

また、近年日本での知名度が上昇しているジョージアの「チョハ(ჩოხა)」との関連性を質問されることが多いのですが、このデザインの民族衣装の原型は9世紀頃にペルシアから流入したカフタンをベースに、ジョージアやアディゲといったコーカサス西部で生まれたと言われており、長い時間をかけてコーカサス各地でアレンジが加えられたとされています。

(諸説あるのでそれぞれを要約してまとめて書いてます)

男性用衣装「ツェイ」と装身具

アディゲの成人男性はクァプタル(Къэптал)という立襟のシャツの上から、厚手のウールで作られたツェイ(Цей)と呼ばれるコートを着用して、革ベルトにクァマ(Къамэ)呼ばれる短剣を吊るすのがマナーとされていました。

この衣服は胴体部は体に沿うように、腰から下は裾が広がって作られており移動を阻害しないようにデザインされています。

また、赤色のツェイはかつての歴史的アディゲア存続のために命を落とした戦士(ウォルク/Уорк)の色として重要視されることがあります。

日本人(筆者)が着用するとこんな感じになります。

また貴族や戦士の間では袖にスリットの入った丈の長いツェイや袖がとても長いツェイが着用されることもあり、上品な雰囲気が特徴です。

特に、袖の長いものはジェグ(集会)で踊る際に相手の女性に触れませんよという意思表示のニュアンスも含んでいるとのことです。(コーカサス諸族の山の掟では基本的に男女が触れ合うことはないのですが、これはイスラーム文化圏からの影響と言われています)

…が、今回はジョージア民族衣装の解説コーナーではないのでそちらに関する情報はジョージア民族舞踊の第一人者である、ノグチマサフミ先生の動画からチェックしてみて下さい。

アディゲの伝統的な短剣(クァマ)

刀身を5.5cmまで切断するか、刀身をレプリカ(鋼質性を持たない非鉄金属)に換装すれば日本国内でも所有が可能です。(2021年現在)

そして胸部にはハズィル(Хьэзыр)と呼ばれる装飾が施されており、これは火縄銃やマスケット銃の火薬・弾薬類を収納する筒状のケース(実用的な利用がされていた時期は脇に近い部分は着火剤として木片を差し込んでいた)の名残りで、現在では勇気と力強さの象徴として扱われています。

このハズィルはツェイの原型となったとされるチョハには元々備わっていなかった装飾で、17~18世紀ごろに北コーカサスの人々によって追加され現在の形になったと言われています。

(ここで画像を挟む)

現在のようなデザインになる以前はこのように襷掛けで使用されることが多かったようです(猟師がショットガン等の弾薬を携行する際に身につけるバンダリアのような感じ)

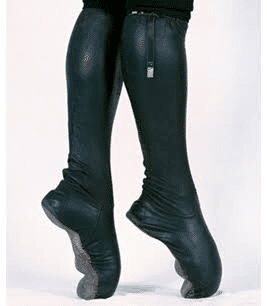

また、コーカサスの山岳民は通常のブーツとは別に、足袋のように軽くしなやかなブーツを着用することがありました。

この靴はアディゲではヒャパ(Лъапэ)と呼ばれており、彼らはこれらのブーツを使うことで静かに行動することができたそうです。

ロシア語などで話す場合は大抵の場合イチギー(Ичиги/複数形はИчигаш)と呼べば伝わると思います。

ちなみにイチギーはチェチェン語やイングーシ語といったヴァイナフ系言語からの借用語です。

(ここで画像を差し込む)

ちなみにこのブーツ、タイトすぎて普通に履こうとするとギッチギチなのですが、履き方にちょっとしたコツがありまして…

なんと「ビニール袋を使って滑らせながら履く」と良い具合にスッポリ入るんです!

アディゲでは如何なる場面でも、プッア(Пы1э/帽子の総称)を被るのがマナーとされており、現地の人々は環境やシチュエーションに合わせて様々な帽子を所有していました。

(天面に十字マークが付いている個体はコーカサスに入植したコサックが着用していた帽子なので今回は説明を割愛。外国勢力がコーカサスに入植した経緯については目次④にて解説する)

例えば、重要な行事または祝賀の行事の時には、上等な毛皮で作られた円筒形のプッアを被り、己が高邁な人間であることを周囲にアピールする必要がありました。

(コーカサス各地では何処にいってもパパーハ/Папахаと呼べば基本的に伝わります)

筆者(キッチンにて撮影)

このアフロヘアのような独特な形状のプッアは元々雨具として使用されており(油脂を含んでいるので水を弾くことができる)日常の仕事場や屋外での移動時に使用されていました。

預けていたものがカビだらけで返ってきた際に試しに水に突っ込んで試してみたのですが、ガチで防水速乾って感じでした。

(円筒形の帽子では絶対に試さないでください)

アディゲ発祥の伝統的な刀剣、サシュフヮ(Сэшхо/Сэшхуэ)

アディゲの男性は、先ほど紹介した短剣(クァマ)の他にもサシュファ(発音としてはサシュフヮに近い)と呼ばれる柄の短い刃物を携行することがありました。

(日本ではシャシュカと言う名前で知っている方のほうが多いかもしれません)

工房や地域、また用途によってサイズは大きく異なりますが、最も普及していたタイプの刀身長は70~80cm程度、重量も400~1000g程度と西欧諸国やイスラーム諸国で一般的に見られる片刃の曲刀類と比較すると総じて軽量かつ製造が比較的容易であるのが特徴です。

また、佩刀する際には日本の打刀のように刃を上に向けて身につけるのがスタンダードな佩刀方法となっています。(重心も日本刀に近いと聞いたことがあるので、片手打ちの打刀のようなものと考えて頂けると分かりやすいかもしれない)

「アナパの男」として知られるナトゥハイ人(アディゲ諸族の一氏族)男性の肖像画。この絵画からも"刀身を上に向けて佩刀"しているのが判ります。

この刀剣は見た目こそサーベルに似ていますが、カバルド語のСэ(ナイフ)Щхуэ(大きな)という単語が表す通り、元々は鉈やナイフの延長線上の刃物となっており、アディゲ諸族を含む多くのコーカサスの人々はこの「コーカサスの日本刀」ともいえるサシュファを携えて戦に赴きました。

ロシア帝国と北コーカサス各地の民族が衝突したコーカサス戦争(1763〜1864年)では、コーカサスの植民地化により、サシュファやクァマを始めとするこれらの刀剣類や民族衣装はロシア側(コサック軍団など)に借用されるようになりました。

ちなみにロシア語では

サシュファ→シャシュカ(Шашка)

クァマ→キンジャール(Кинжал)

と呼ばれています。

他にも中東のシャムールやキリジにも似た対甲冑用のジャテ(Джатэ/おそらく"大きい"という意味)といった刀剣も存在しましたが、あくまで民族衣装と装身具に関する記事なので今回は割愛させて頂きます。

女性用衣装「ファシャ」

(画像引用元: https://pin.it/2EaHsw0)

続いて女性用の伝統衣装「ファシャ(Фащэ)」について紹介していこうと思います。

(こっから追記or後編として別の記事を立ち上げる)