【BOOK】『百年法』山田宗樹:著 死は人として生きるということ

自前のブログに掲載した読書感想文をnoteにも展開する実験です。

「生存制限法」

不老化処置を受けた国民は

処置後百年を以て

生存権をはじめとする基本的人権は

これを全て放棄しなければならない

この衝撃的な書き出しで始まる物語は、人類が永遠に求め続けるであろう「不老不死」をテーマに、人間に対する愚かさと希望とを描いた作品だ。

この条文が全ての根源となって、悲劇も、幸福も、希望も、葛藤も、全てをまるっと呑み込んでドラマが描き出されていく。

『ギフテッド』で感想文を書いた際、

【BOOK】ギフテッド 山田宗樹:著 人はなぜ分かり合えないのか

次はこれを読みたい、とすぐに取り寄せていたのが本書『百年法』である。

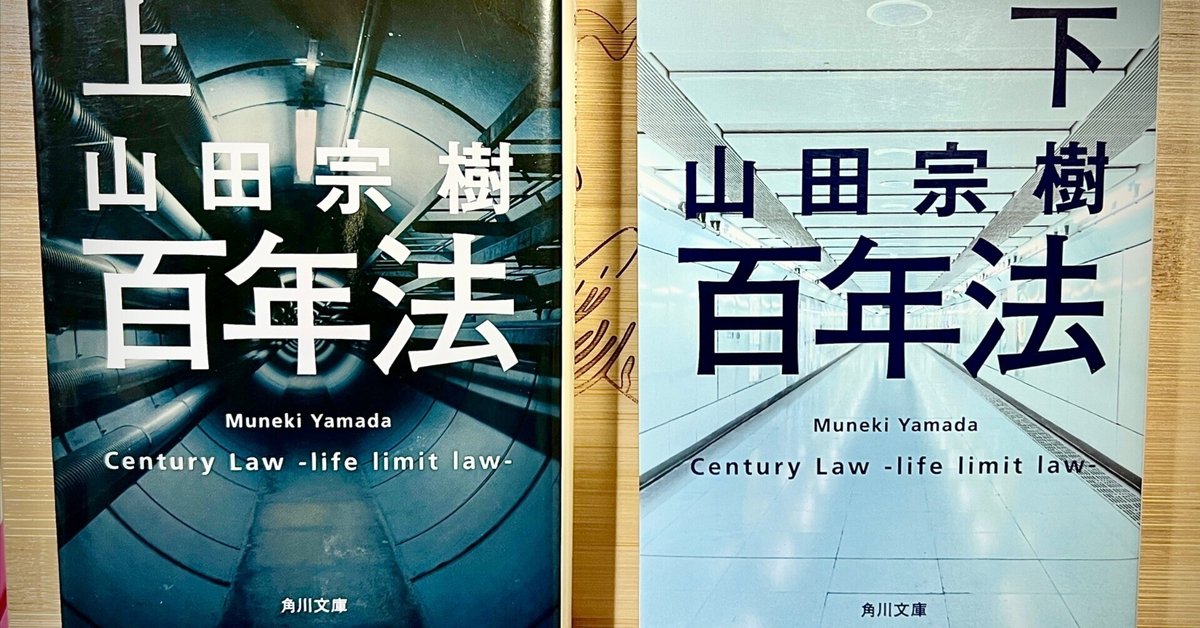

文庫版で上下二巻構成ということで、時間をかけて読んだ。

舞台は我々の住む世界とは少しだけ違う「平行世界(パラレルワールド)」。

原子爆弾が6発も投下され、終戦を迎えた日本の話。

戦後、アメリカからもたらされた不老化技術「HAVI」によって、老いることなく永遠に生きることができるようになっている。

ただ、全ての人間が永遠に生き続けてしまうと、地球規模で食糧危機などの問題が懸念されたため、法律で「百年経ったら安楽死」ということにしたのだ。

この設定が本書のキモであり、生と死の間で揺れ動き葛藤する人間模様が描かれている作品だ。

この世界ではスマホのような携帯端末はより進化している。グリップと呼ばれる端末で思考しただけで文章がつづられ、相手に送信される。相手も同じように思考したそばからテキスト化されたデータが飛んでくるので、あたかも会話をしているようにスピーディーに対話ができる。

全ての国民にはIDが割り当てられ、すべての経済活動はIDとグリップがなければジュース1本を買うことすらできないという管理社会になっている。

科学技術はかなり進んでいるものの、そこに生きる人々の「幸福感」はあまり高くない。多くの国民は「ユニオン」と呼ばれる労働組織に加入し、仕事はすべてユニオンから各企業の現場へ「派遣」される。給与が滞ったり、極端に少なかったり、労働時間が長すぎるといったこともなく、とにかく安定して働くことができる仕組みになっている。

ただ、3ヶ月ごとに職場が配置転換される。ユニオンからの指示であり、自分で選ぶことはできない。だから3ヶ月後には職場の同僚とは別れてしまうため、深い付き合いにはなりにくいようだ。

不老化技術HAVIはヒト不老化ウイルスを体内に注入することで老化しなくなるという技術。もちろん不老ではあるものの、老化しなくても病気になったり、事故に遭って命を落とすことはある。ただ、それでも運が良ければ永遠に生きることが可能なのだ。

HAVIはアメリカで開発され、世界各国で導入されている。HAVIが開発されたと同時に生存制限法が作られ、アメリカではすでに施行が始まっている段階だ。日本はアメリカに続いて導入。中国や韓国もそれに続いて導入した。

ただ、アメリカと日本は生存期限を100年としたが、中国や韓国では40年としている。

日本やアメリカでは20歳になったらHAVIを受けることがごく普通の流れとして定着している。HAVIを受けるとそのタイミングの年齢のまま、ずっと老いることなく過ごすことになる。20歳でHAVIを受けると20歳の肉体のまま、実年齢が90歳ということも「普通」になっている世界なのだ。

HAVIを受けて100年経ったら明確に「死ぬこと」とは記載されていないものの、全ての経済行動がIDやグリップで把握されているので、人権がなくなることはそれらも使えなくなるということになり、結果的に普通に暮らすことはできなくなる。

では、100年経った人はどうするのか。

グリップに「通知」が届き、TC(ターミナルセンター)に「出頭」しなければならない。TCはシンプルに言うと「安楽死させてくれる施設」だ。TCに出頭した人は神経ガスを吸わされ、電磁波で脳を一瞬にして破壊されるので、苦しみは一切ない、らしい。

物語の第一部では、日本が生存制限法が施行されて最初の100年目を前に、今一度、生存制限法の是非を国民投票によって問う、というシーンから始まる。

我々の価値観からすると、せっかく不老不死の技術があるのに、100年で区切って死ななければならないのは納得がいかない、もったいない、と考えてしまう。食糧不足の懸念はあるが、それは科学技術でなんとかして効率よく大量生産できるように考えるのが自然だろう、とも思う。

しかし、我々の世界でも「安楽死」「尊厳死」は確実に広がっている。

耐えがたい苦しみに襲われている患者や、助かる見込みのない末期患者本人が尊厳ある死を希望した際に、積極的安楽死も合法化している国には、1940年代に法律を整備した先駆的な国であるスイス、2000年代にかけてはアメリカのいくつかの州、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、2010年代にはカナダ、オーストラリア、2021年にスペイン、ニュージーランド、南米のコロンビアがある[1][2]。

名前のよく知られた国でも安楽死が合法化されているのが現状だ。

日本でも、本人の明確な意思表示に基づく消極的安楽死(=消極的自殺)は罪に問われないようだが、法律に明文化はされていない。

永遠に生きることがそもそも幸せなことなのだろうか、という問題提起がここにある。

「不老不死」という概念自体は、古代から世界各国で求められてきた考え方だ。

中国では始皇帝が絶対的な権力を得たため死を怖れ、不老不死の薬を持ち帰るよう部下たちに無理難題を押しつけるなどの話が有名だ。

一方で「永遠に生きる」ということは「死による終わりがない苦しみ」とも解釈できる。

物語の前半で中心人物となる仁科蘭子はHAVIを受けたものの、生存制限法が凍結された場合、ユニオンで3ヶ月おきに変わる職場の通知が永遠に続くという未来に疑問を持ち始めていた。

ユニオンでは、三ヶ月ごとに職場を変わらなきゃいけないんだよ。次にどこに行くかは、まだユニオンから通知が来てないからわからない。通知された場所で3ヶ月働いて、また別の職場に異動。通知、通知、通知。通知されるたびにあたしは動く。あたしの人生は、通知でできているみたいなもんだね。この先もずっと・・・

「生きる」ということが「生命を維持する」ということだけではない、ということに気づき始めているのだ。

「生きがい」という言葉がある。ただ生存するだけではなく、目的や夢、誰かのために努力をしたり、社会の役に立ちたいと願うのは、人間を人間たらしめる感情だ。

そうした根源的な欲求があるからこそ、かつての社会主義国家では労働の分配がうまく機能しなかったのだ。

物語の中の日本は、民主制ではあるものの「日本共和国」となっている。

モデルはもちろん中国だろう。中国は「中華人民共和国」だ。

中国はかつての社会主義国家体制の失敗から学び、対外的には資本主義を活用して経済活動を活発に行いつつ、国家内部敵には実質的な共産党の一党独裁体制を敷きつつ、統治された資本主義社会を確立した。

物語の中の「日本共和国」はおそらくこれに近いイメージではないだろうか。

皮肉なことに始皇帝が求めた不老不死は、日本共和国では20歳以上のほとんどの国民に行き渡っていた。だが、そこに百年法という新たな壁が立ちはだかっていたのだ。

第二部で、2076年に飛ぶ。

日本共和国は空前の好景気でGDPは12年連続でプラス成長。

仁科蘭子の息子、仁科ケンが中心となる。

ここでも、生きることの意味を問う描写がある。

木場ミチオの戦友・秋水の台詞に凝縮されている。

「この国で見かける人間の顔は、バルチアで出会った兵士たちとは正反対だ。バルチアのゲリラたちはHAVIなんて受けていない。だから歳をとる。それなのに、HAVIを受けて老いない日本人よりも、生き生きとしていた。なぜだ! なぜ日本人は、生命の輝きを失ってしまったのだ!」

紛争地域で日々戦っているゲリラたちはHAVIを受けていないので、身体は時間と共に老いていく。それなのに、HAVIを受けて老いることがない日本人と比べ、ゲリラたちのほうが生き生きとしている。

それは、なぜか?

ゲリラたちは次の瞬間にも敵の砲弾が飛んできて死ぬかもしれない毎日を送っている。だから嫌が応にも「死」を意識する。「死」を不可避のものとして捉えるからこそ、「生」が輝く。日本共和国ではそうした「死」を意識する機会が奪われている、という。

「この国に足りないもの、それは<死>なんだよ!」

HAVIを受ければ、事故や病気にならなければ老衰死は無くなる。

そのとき、人間はどう振る舞うのだろうか?

「死」がリアルではなくなり、「ファンタジー」になる、と描写されている。

ファンタジーは圧倒的な現実という土台があってはじめて成立する。

ファンタジーになるというのはどういうことか。

俗な言い方をすると「エンタメ」になる、ということだろう。

人々は、大規模な事故死や、大量殺戮などの猟奇的な事件に異常な興味を抱くようになる。

そればかりか、死そのものへの興味関心から自殺も増えるという。

人間の遺伝子には、予め「死」がプログラムされているのかもしれない。

HAVIという技術が確立しても、人間の遺伝子が急に変わるわけでもない。

そして百年という時間は、人間にとって、生物としての限界値なのかもしれない。

そのファンタジーとしての死が切実に求められてくると、その「死」をもたらしてくれる存在として「阿那谷童仁」が神格化されていく。

「阿那谷童仁(あなたどうじん)」はバルチアのカリスマ指導者<バルチアの光>「アルナータ・ド・ウジム大佐」からとったミームとしての名前だ。

バルチア共和国とは中東の大国、世界有数の石油産出国で反政府ゲリラとの内戦が続いていたとされている。

モデルは、まったくの推測だが、古代イランの王朝「アルサケス朝パルティア」からではないかと思われる。

パルティア – Wikipedia

秋水啓司はウジム大佐がカリスマ指導者であることの絶対的条件を「圧倒的な自己肯定」「自分のやることは正しいという絶対的な自信」だと言う。

それは「独善だ」という指摘にも、そうではないと返す。

「独善に陥るのは、自分の正しさに中途半端な自信しか持てないからだ」

中途半端な自信ではなく、「完璧な」自信であれば独善ではないとするには、根拠が足りない。それはむしろ危険でさえある。

自分の行動や考え方に絶対的な自信を持つという状態は、新興宗教の教祖様とどう違うのだろうか。組織の長としては向いているのかもしれないが、それは同時に「独裁者」とも言える。

不老不死を得た人類にとって、百年法を定め施行するか凍結するか、どちらをとっても「正解」が無いとき、もしかしたら「独裁者」は必要なのかもしれない、ということだろうか。

その後、「阿那谷童仁」としてテロを計画した秋水啓司はあっけなく捕まったが、世の中の人々は「阿那谷童仁」が捕まった現実を受け入れなかった。自分たちに「死」をもたらしてくれる「神」のような存在が、無くなることなど認めたくないのだ。

そうして、「阿那谷童仁」は伝説として語り継がれていく「入れ物」として語り継がれていくことになる。

それはまさに宗教の偶像崇拝であり、信仰心のよりどころになるものだ。

人類は、共通の「信じられるもの」をどこまでも求めてしまう運命にあるのか、と考えさせられてしまう。

第三部では、HAVIを受けたものの、百年経ってTCに出頭することを拒否した者が集まってできた「拒否者村」と、その拒否者村を摘発しようと動く内務省警察局の攻防が描かれる。

そして、ここで物語の鍵となる突発性多臓器ガン「SMOC=Sudden Multiple Organ Cancer」がじわじわと出現し始める。

拒否者村はいわば「逃げてきた人たち」の生活共同体だ。

それは同時に「弱者」の物語だと言える。

百年法によって期限を迎えた者はTCへ出頭しなければならない。

それを拒否したものはIDもグリップも使えなくなるため、普通の暮らしができなくなる。

そうした拒否者は山の奥深くに移り住み、土地を開墾し自給自足の生活をするようになった。

こうした原始的な共同体を維持し続けるには、ある種の同じ信仰心のような、何かひとつのものを信じる力が必要で、それを束ねる役割としてカリスマ的な指導者が欠かせないのだろう。

現代の我々から見ると、こうした原始的な共同体は、何かの新興宗教の集団のように見える。

そしてその多くは忌避の対象となる。

しかし、人間が集団で暮らすためには、ある一つの信じるものがあったほうが、その集団がうまく機能する、という現実もある。

現代の我々にとって、信じられるものは何だろうか?

それは複数あるかもしれない。

ひとつは、言語。

古くから同じ集団で生活するにあたって、同じ言葉(言語)でコミュニケーションすることによって、その集団を存続させてきた。現在では同じ言語でコミュニケーションする単位として

「国」という単位が用いられてきた。もちろん同じ国でも違う言語が飛び交うようにもなってきているが。おそらく国という概念が初めて登場したときには、そうした同じ言語を使う人間たちが同じ集団を形成していたのだろう。

ひとつは、お金。

お金は、さまざまな取引を行う際の共通の「尺度」として用いられてきた。あらゆる経済行動はいったんその国の通貨などに換算され、国同士の取引も通貨同士を換算して行われるようになった。お金はそれを使う人間すべてが、その価値を「信じる」ことで成立する。それ故に、お金を信じすぎてしまい、身を滅ぼす者もいる。

ひとつは、科学。

科学技術の発展に伴って人類の生活は飛躍的に向上している。科学の特徴のひとつに「再現性」がある。同じ条件で同じことを行えば、同じように再現される。それが信じるに値する価値となる。だからこそ、科学を信じることができない人(つまりエセ科学を信じてしまう人)は信用されないし、集団を維持するためには邪魔でしかない。

昨今の感染症に対する対応においても、科学的根拠がない対策を立てても意味が無く、それどころか人々の心にも不安を募らせる結果になっている。集団にとっては害悪でしかない。

集団は共通する「信じられるもの」で結びついている。

そして、全ての生物にとって「死」は避けることの出来ない「共通の」「信じられるもの」であったはず、だった。それが無くなってしまった世界において、他に信じられるものは何だろうか。

第四部での舞台は西暦2098年。

百年法施行前は内務省生存制限法特別準備室室長だった遊佐章仁は、日本共和国首相として日本を憂いていた。情緒不安定になった牛島大統領を退任させ、日本を立て直そうと画策する。

遊佐の内務省時代の上司、内務省次官の笹原拓三は、生存制限法の正当性を示すため、自ら期限の百年を迎える直前に自死した。

それは「お国のために命を捧げる」という、いわば我々の世界での先の大戦における「特攻」に等しい行為だ。

その行為は社会に衝撃を持って受け止められ、生存制限法はやはり必要なのだという認識が改めて広がった、と考えられた。

だが実際には人それぞれ自身の命が惜しい、という一点で共通し、生存制限法は一時凍結されたのだ。

「特攻」と同じく、命を捧げたにもかかわらず、世界は何一つ変わらなかったのだ。

HAVIによって老いることなく、事故か病気でない限り死ぬことはないので、「身近な死」に触れる機会はどんどん受け入れられなくなる。

「時間が経てば老いて死ぬ」という人類に共通していた絶対的な事実が覆されたことで「信じられるもの」が「信じられなくなった」のだ。

しかし、生まれたものがやがて死んでいくというのは、不変の真理だということを思い知らされる。その伏線の回収は実に鮮やかであり、こういう落としどころ以外を考えるのは非常に難しい、と思わせるものがある。

あまりにも突飛な設定で、いったいどういった方向にストーリーが展開していくのか、読めなかった。

政治の世界の話と一般庶民の話とが交互に展開され、根底にある世界観設定を徐々に小出しにしていく構成が、それをキープすることで読む者をぐいぐいと引き込んでいく大長編だった。

生きると言うことを根本から考えたとき、死は切り離せないもので、死があるからこそ生が輝くとは、こういうことだなと腑に落ちた。