金融教育を調べてみる

久しぶりのnote書いてみますが、完全に自身の備忘のためだったりします。

現状を少し把握しておきたいので、金融大手の状況とかを見てみようと思います。

まずは、根幹を知ろうということで、

文部科学省のサイトを検索してみます。

平成31年1月に出された新しい学習指導要領の説明冊子にて、

「金融教育」を「新たに取り組むこと、これからも重視することは?」に入れていますね。ニュアンス的には「消費者教育」に重きを置いている感じでしょうか。金融教育を含んだ新たな指導要領が、2020年度から小学校で、2021年度から中学校で、2022年度からは高等学校で順次実施されている状況です。

出所は以下、

2022年には高校の家庭科の授業で、投資や資産形成まで踏み込んだ金融経済教育が必修となった。

お金に関する知識を学ぶ機会は、小・中・高の各科目において断片的に組み込まれていました。それが、文部科学省が定める教育課程の基準「学習指導要領」の改訂を機に変わろうとしています。2020年度の小学校の学習指導要領改訂から22年度の高校の学習指導要領改訂にかけて、内容がより拡充しました。中でも、高等学校の家庭科と公共の授業において、金融機関の役割や金融商品の特徴、資産形成について学ぶこととなったのが、大きな特徴

教師の方々も思案しているようで、

教えるのが難しい分野と認識しているようです。

そりゃそうですよね。私も含め、日本人はお金の話をタブーとしている向きがあるのですから、株式市場はギャンブルだっていまだに行っている人もいるくらいですから・・・。難しいものです。

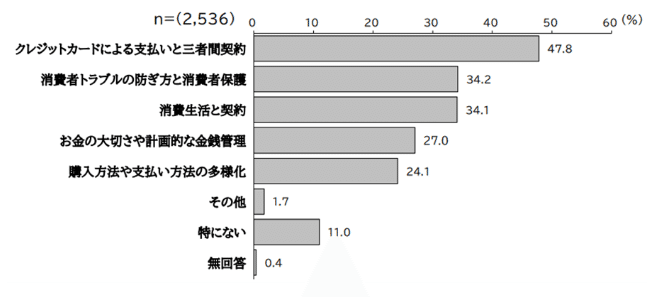

難しいと感じている範囲としては以下のような感じです。

何となく見ていると、文科省(金融庁?)は「貯蓄から投資」への大号令の下、株式投資の知識武装を望んでいるような感じですが、現場の教員は消費者教育やアントレプレナーシップ教育を望んでいるような印象でしょうか。

金融機関いた、私見としては、株式投資に絡む投資教育はみんなでやる必要もなく投資するときに勉強すればよいと思っているので、「自分でちゃんと考えてやるんだよ」「人からうまい話を聞いても安易にのるなよ」程度で良いような気がしています。

それよりも消費者教育よりでクレジットカード便利さやリボ払いの恐ろしさ(絡めて金利の仕組みとか)割賦払いやなんかを若年層に浸透させた方が良い気もしています・・・・Z〇ZO(隠れていない)のツケ払いとか

メ〇カリ(これもまた隠れていない)のツケ払いとか何も知らないでやると恐ろしいサービスだと思っています。知識があり、便利に使えるなら良いのですが・・・・

という私見は敵を増やしそうなので、置いておいて、

さらっと金融大手がどのようなことをしているかさらってみたいと思います。詳しい内容はネットレベルではわからないですが・・・

三菱UFJフィナンシャルグループ

内容の出所、

小学生向け

職場体験学習と出前授業もやっているようですが、

グループ証券では、

2022年度より「お金の力 -VALUE-」を実施しています。本プログラムはカードを使った対話やグループディスカッションを通して、お金との前向きな付き合い方を模索していく探求型プログラムです。金融の知識や仕組みについての外形的な知識だけではなく、「お金を大切に使うとはどういうことか?」という問いと向き合うことで、お金や経済の人生における役割を体験的に学習します。プログラムに参加した子どもたちからは「お金を大切にすることは『節約することだ』と思っていたが、プログラムを通じて『生きていくうえで大切なお金をどれだけ大事に使えるか』に考えが変わった」等の感想が寄せられています。

中学・高校生向け

証券では、「株式会社教育と探求社」と共同で開発した独自の金融経済教育プログラム「教室で体験するインターンシッププログラム『株の力』」を提供しています。このプログラムは、全5回の授業の中で生徒たちが株式について学び、感じ取った「株の力」を証券の模擬新聞広告という形でチームごとに表現し、発表するものです。2022年度は、首都圏等の中学校・高校計12校・約600名の生徒が参加して合計約120作品が完成。その中から各校代表の11チーム(生徒40名)が対面とオンラインにて作品を発表しました。また、本社発表会には社長をはじめ役員が参加して中高生に熱いメッセージを送りました。

大学は記載していないですが、証券含め網羅的に対応している印象です。

三井住友フィナンシャルグループ

出所は以下

小学生向け

「子ども向け金融経済教育セミナー」の開催

小学生に対しては、「お金の大切さや役割について徐々に理解し、さまざまな体験を通じて、将来、社会の中で生きていく力の素地を形成する時期」と考えられていることから、高学年の児童を対象に、オリジナルテキストを使った授業や、カードゲームを活用した体験型の授業を行っています。

また、「お金をバランス良く使うこと」や「計画的に使うこと」の大切さを伝えるプログラムを展開しています。

中高生向け

学校のニーズに合わせた金融経済教育のセミナー開催

未来を担う学生や地域の方々がお金に関する正しい知識を習得するとともに適切な判断ができるよう「生活設計・家計管理」「ローン・クレジット」「金融トラブル」などを主な内容とした金融経済教育セミナーを開催しています。また、クレジットカードやデビットカード、プリペイドカードなど多様化する現金以外の支払い方法の特徴やしくみ、キャッシュレス社会の到来に向けた金銭管理の重要性など、世代ごと、学校側のニーズに合わせた授業を展開しています。

あまり網羅的にやっていること書いていない印象ですが、安易に中高生向けに投資教育になっていないところが良いですね。

みずほフィナンシャルグループ

出所は以下、

小学生向け

冊子の話ばかりで、講話系で何をやっているか不明ですが、

2006年4月~2018年3月、〈みずほ〉の「金融」、東京学芸大学の「教育」という、それぞれがもつ専門性の高い知識、経験、ノウハウ、人的・組織的ネットワークを活用して、金融教育のツールや手法を開発するとともに、金融教育の普及に向けたさまざまな取り組みを行いました。

その「さまざまな」が知りたいんですが・・・(笑)

出所載せているんで、あえて書きませんが教員研修もやっているのは目を引きますね。

野村ホールディングス

出所は以下、

小学生向け

野村グループの社員が地域の小学校を訪問し、児童向けに経済や社会の仕組みを教える体験型授業を行います。「為替」をテーマにした授業では、通貨の種類や為替レート、円高円安が貿易に与える影響などについてわかりやすく解説し、為替変動を体験できるゲームを実施します。「株式」をテーマにした授業では、金融の専門家の立場から経済社会における株式の仕組みや社会的意義などについてわかりやすく解説し、株式模擬売買を体験できるゲームを実施します。

中高生向け

野村グループが、全国各地の中学校へ出向き、出張授業を行います。投資決定をするプロセスを学びながら、同時に自立した個人としての「意思決定」する力を養うことを狙いとしたプログラムを実施しています。またご要望により、証券会社の仕事の紹介など、学校のキャリア教育に対応した授業も行っています。

野村グループが、全国各地の中学校・高校へ出向き、出張授業を行います。イノベーションが社会に大きな変化をもたらしてきた事例や、現在活躍する若手起業家の紹介、ビジネスアイデアをグループで考えるイノベーション・ワークショップを通じて、起業を身近に感じるだけではなく、課題を自ら発見し、他者と協働しながら新しい価値を創造する力を育むことを目的としたプログラムを実施します。

やはり証券会社は投資教育よりかと思いきや、中高生向けにはアントレプレナーシップ教育をやっていたりするんですね。こちらも教員研修はやっているようです。

実際のところの授業を見てみないことには何ともという感じですが、

今後継続的に調べていきたいと思います。

本日は以上です。

いいなと思ったら応援しよう!