「世界風景」という衝動

前回投稿した「世界風景」と言う概念について補足的に説明する。

●「世界風景」とは何か。代表作としてのブリューゲル

「世界風景画」ともよばれる絵画は、16世紀ネーデルラントで確立した、俯瞰的視点をもつ風景画のスタイルであるとされる。ピーテル・ブリューゲル(1530?-1569)の「雪の狩人」(1565)がその代表的な作品である。

民衆の生活のディテールを描き込んだ前景から近景・遠景の自然が切れ目なく連続して、ミクロからマクロまで生活から自然までを、1枚の絵画の中に共存させている。それ以前の中世の平面的な描写とも違い、また室内や近景の都市空間に限定されていた遠近法を自然風景のスケールまで拡大した、まさに画期的な絵画であった。

彼の「バベルの塔」もまた、壮大な光景から建設のディテールまですべてが描き込まれていて、まさに統合的に「世界性」が表現されている感じがする。それ以降絵画史においては、例えば、ピラネージ(1720-1778)とかジョン・マーチン(1789-1854)らによって、ロマン派的な終末論的世界が描き出されるが、ブリューゲルの場合、破局には行き着かないところでの世界像が提示されているところが一層迫力がある。

●アルトドルファーの傑作

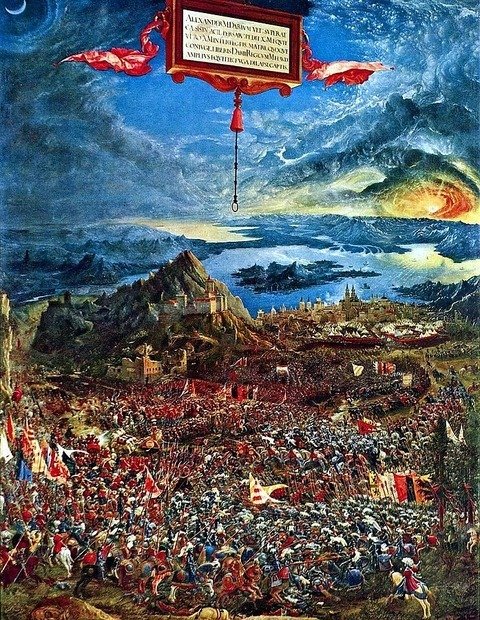

ただ上のブリューゲルの絵はあまりにも有名で、逆に美術史上の革新性が見えにくくなっているのではないか。しかし次にあげるアルブレヒト・アルトドルファー(1480?-1538)の「アレキサンダー大王の戦い」(1529)こそは、今見ても驚くべき絵画である。

この絵を僕は10歳くらいの頃、平凡社の「世界名画全集」でみて衝撃を受けた。子供心に世界の終末を感じて、以後の自分の人生の一種の「破局嗜好」に影響を与えたのだと思う。

紀元前333年のアレキサンダー大王とペルシア帝国のダレイオス3世とのイッソスの戦いを描いた絵で、兵士たちの姿は16世紀当時リアルに戦われていたトルコとオーストリアとの戦いを反映している。 何よりも凄いのが、前景の細部にわたって描き込まれた膨大な数の兵士であり、近景には陣形・陣営の構成が、遠景にはなんとキプロス島、右奥にはナイル川・アフリカ大陸、真ん中にスエズ地峡と紅海を挟んで、左には小アジア(バベルの塔も!)までもが描かれている。地平線は湾曲し、地球という球体すら表現している。

ここでは、歴史上の大事件が、それを構成する人間と自然と地形という世界の要素すべてとともに描きつくされている。 画面の上半分は、天上に説明のタブレットが浮遊しながら、日没時のまさに黙示録的な空によって劇的に演出されている。ひとは誰しも、この絵によって、終末論的なムードの中、世界そのものを一望のもとに俯瞰し得たという感情を抱くのではないだろうか。これこそがまさしく「世界風景」なのだ。

●統合的世界把握への衝動としての「世界風景」

とにかく世界の全体を描きつくそうとする意欲をもって、ミクロな近景の人間のディテールとマクロな地理自然を連続的に並置しながら、自然や歴史、生活を全体として一挙に把握しようという構想力、寄せ集め的な知ではあってもとにかく全体視によって世界を統合しようとする衝動、あるいは統合できるという幻想こそが、この「世界風景」を成立させたといっていい。

しかし、17世紀以降、このタイプの絵画は見られなくなってしまい、西洋美術史においてはマクロな視点における近世の「風景画」というジャンルを創始したという意義でしか語られることがなくなってしまう。

じっさい、16世紀に誕生したアルトドルファーの驚異的な絵画に代表される「世界風景」というジャンル・思想はこれ以後長い忘却の期間を見ることになる。いったいそれはなぜだろうか。

●「世界風景」と「世界劇場」

16世紀は、ヨーロッパにおいて、新大陸の発見や宗教戦争などがもたらす未曽有の混乱に対して、ネオプラトニズムの直観的・統合的な世界把握による全面的解決が、一瞬、信じられた時代であった。

従来の沈滞した静的なスコラ哲学では対応しきれない、そんな時代の激変に対して生まれたのが、オカルト哲学としてのネオプラトニズムであり、それこそがルネサンスに潜在した巨大な伏流であった。

それが絵画的に表出したものが「世界風景」であり、いっぽう演劇的に表出したものが、まさにシェイクスピア(1564-1616)の「世界劇場 (theatrum mundi) 」という思潮であったのではないだろうか。(「この世は一つの舞台であり、人は男も女もみな役者なのだ。」というセリフだけではなく、当時の宇宙論的構造を反映した劇場(グローブ座)や、ヘルメス主義的魔術にあふれた劇作品群をふくめての「世界劇場」。)

しかしほどなく、ネオプラトニズム的解決は挫折し幻想に終わり、分析的・科学的な知による近代が誕生していくことになる。ゲーテのファウストにおける、錬金術や魔法に惹かれ翻弄された挙句に、晩年、地道に干拓を続ける人々に共感し協力することで人生をまっとうしていく流れは、こうした16世紀のネオプラトニズムの栄光と挫折を味わった西欧知識人の知的遍歴を反映している、と中井久夫は書いている。(中井久夫「西欧精神医学背景史」1999年)

さて、「世界風景」のマクロな部分の意味を考えてみたが、以下は、同じ重要性を持つミクロな部分、民衆の生活群像についても、関連する絵画を取り上げて少し考えてみる。

●「清明上河図」

下の絵は中国北宋時代の「清明上河図」(張沢端・1120年ごろ)の一部である。北宋の都・開封の光景を描いたもので、縦24センチ、全長5メートルの画面の中に770人もの人々が書き込まれている。運河の流れに沿って、精緻な都市構造とともに、民衆の生活が衣食住にいたるまで細密に描かれたような絵は、12世紀当時西洋にもなかった。そのころの中国北宋は世界史的に見ても最先端の経済的繁栄を誇っていたが、そんな民衆の豊かな日常生活が宋代特有のリアリズムに裏打ちされて、画面に満ち溢れ、まさに空前絶後の傑作といえるだろう。

●「洛中洛外図」

日本における民衆の群像図といえば、安土桃山時代に創始された「洛中洛外図」であろう。下の絵は、狩野永徳(1543-1590)が信長の命を受け作成し、1574年に上杉謙信に送られたとされている屏風である。金色の雲をはさみながら、一説によると2479人!にのぼる人々の生活・祭礼が、クローズアップされて生き生きと描き込まれ、またどうじに京都の都市構造が垣間見えるという構成になっている。ブリューゲルとまさに同時代の、日本なりの「世界風景」とみると興味深い。

花田清輝は、信長から謙信に送られた京都の絵は、友好というより、美味しいごちそうを見せびらかすというか、闘牛で牛の前に振られる赤い布のような挑発の意図があったのではと書いている。

花田清輝によれば、若き永徳は「洛中洛外図」によって、従来の漢画と大和絵を弁証法的に統合し、絵画の領域における共同制作の基礎を置き、その後の日本絵画の黄金期を創出せしめた、けた外れにスケールの大きな画家であることを示したとしている。

さらに、応仁の乱後の新興京都の市内や郊外を大俯瞰によって駆け回りながら、同時にクローズアップして、活気あふれる、近世初頭のルネッサンス風俗を仔細に写し取っていることに驚嘆しつつ、その画中の一部分を取り上げて、色彩といい、人物のポーズといい、その一つ一つが江戸時代の浮世絵の原型であることを指摘している。(花田清輝「日本のルネッサンス人」眼下の眺め・1974年)