2024ベスト展覧会(日本美術)

懐かしむ行為というのは脳にいいらしいです。その点12月は誰もが一年を振り返る期間なので、嫌でも健康的になりそうといえば、別にそこまでではないという気もします。

南半球ならノリノリの夏ですし、真夏に一年を振り返るというのは本当に素晴らしいことだと思います。北半球の呪いは一刻も早く捨て去りたいものです。

・

定番の今年良かった展覧会ベスト3みたいなものを皆さま発表していますが、当然のように現代美術、しかも東京圏に偏っています。確かに日本にアートシーンなるものがあれば東京に限りますし、その一極集中を批判するのも疲れるだけなのですが、それにしても日本の古美術の展覧会に関して取り上げるところはあまりないのが残念です。

というわけで日本美術関連の展覧会でとりわけ良かったものを挙げていきます。

①「雪舟伝説」(京都国立博物館)

2024年の日本を代表する展覧会は間違いなくこちらの「雪舟伝説」展です。雪舟展ではないというのに彼の代表作が最初にずらりと並び、そこから雪舟という存在が日本の水墨画の表現にどのような影響を与えたのか、なぜ雪舟の名前は特別なのか、といった名品展に留まらない知的な課題設定と、それを十分に説明できるいい作品の選択がありました。室町時代だけでなく江戸期まで選んだこと(雪舟の権威が跳ね上がり固定化されるのは江戸時代なので当然だが)で、印象のばらつきが個々の絵師たち間であったとはいえ、雪舟の「権威」を考えるには的確だったと思います。

名品持ってきて凄いねで終わらない、とても学術的で理知的な展覧会でしたし、学びがとても多いものでした。欧米の大美術館の企画展示とまるで遜色ないです。何よりこのような展覧会は間違いなくもうやれないか、何十年後かになります。

京博は夏の「豊臣秀次と瑞泉寺展」も良かったです(後述)

②「空海展」(奈良国立博物館)

博物館と宗教の関係というのは、少しでも美術史を齧っていれば複雑であるのはわかっているはずです。なぜなら宗教と理性・学問をめぐる近代の前提がせめぎ合う場所だからで、その点この空海展は集客のためか展示のスペクタクル化が行われたのと、高野山大学徹底監修のもと、かなり宗教色が強かったです。

展示物は惚れ惚れするような一級品ばかりなのはもちろんですが、展示物に礼拝している(しかも正式な跪拝)来場者を観て、仏教美術関係展示の新時代や新傾向を思うことになりました。

雪舟と空海という日本文化史上の巨人ふたりの展示が今年の双璧です。

③「相国寺展」(愛知県立美術館)

新年は藝大美術館に巡回するそうですが、このボリューム感はおそらく再現不可なので愛知県立美術館で観るべきでした。ノリは館蔵の名品展なのですがコレクションが豊富ゆえに、自然と①の雪舟伝説的な、ある文化圏や系統までを示すという水準になっているのが見事でした。

18世紀後半には相国寺派の寺宝の展覧会が開かれていたり、中国からの舶来品が雪舟、狩野探幽や若冲らの筆へと繋がっていく「相国寺文化圏」のダイナミズムまで自ずと示していました。それぞれビッグネームですから個々に分かれてスターですという展示が一般的ですが、あるひとつの文化的トポスを示すという見せ方は本当に意義深いと思います。

④池大雅展・東洋陶磁展(出光美術館)

日比谷の出光美術館がしばらく閉まるということで、所蔵品をありったけ並べていたのが2024年の東京の、古美術展示上のハイライトです。大企業とはいえ一私企業の美術館が普通にアジア最高峰のものをずらりと展示してしまう凄さには恐れ入ります。間違いなく、中国や韓国の博物館に行くよりいいものが集まってますね。

⑤本阿弥光悦展(東京国立博物館)

謎の多い本阿弥光悦の創作に法華宗という宗教的な観点から切り込んでみた展覧会で、②の空海展と同じく宗教色がかなり前面に押し出されたものでした。今まで薄められていた部分ですが、宗教色は作品を正確に観ていくためには欠かせない精神的な要素として、今後のトレンドになるのだろうかという気がします。

いくつかの展示上の難点が見られましたが、実証的なところがほとんど掴めない光悦の大宇宙は、スケールが大きいというより暗黒物質といった未知の要素が多すぎるという意味でのもののように感じられました。

・作品をただ並べるだけでなく「系譜」を浮かび上がらせる展示法

・宗教的な観点の復権

が2024年の日本美術史関連を総括して思ったことです。今後の展開が気になります。

まだまだある今年の名展たち

他にもいい展覧会は多数ありましたので紹介

京博でこの夏やっていた豊臣秀次と瑞泉寺展は、京都に残る桃山文化の知られざる一面を見せてくれた、とても刺激的な(血生臭いという意味でも)展示でした。瑞泉寺切のアバンギャルドな掛け軸に、処刑された秀次の妻妾たちの辞世の歌が書き連ねてあるものがずらりと並んだ様は、背筋がゾクっとしました。

三重県立美術館の蕭白・月僊・雪斎展は、地方美術館がやる展覧会のイデアともいうべき好展示だったと思います。襖絵や屏風絵にガラスケースがなかったので作品の魅力が五割り増しといったところです。

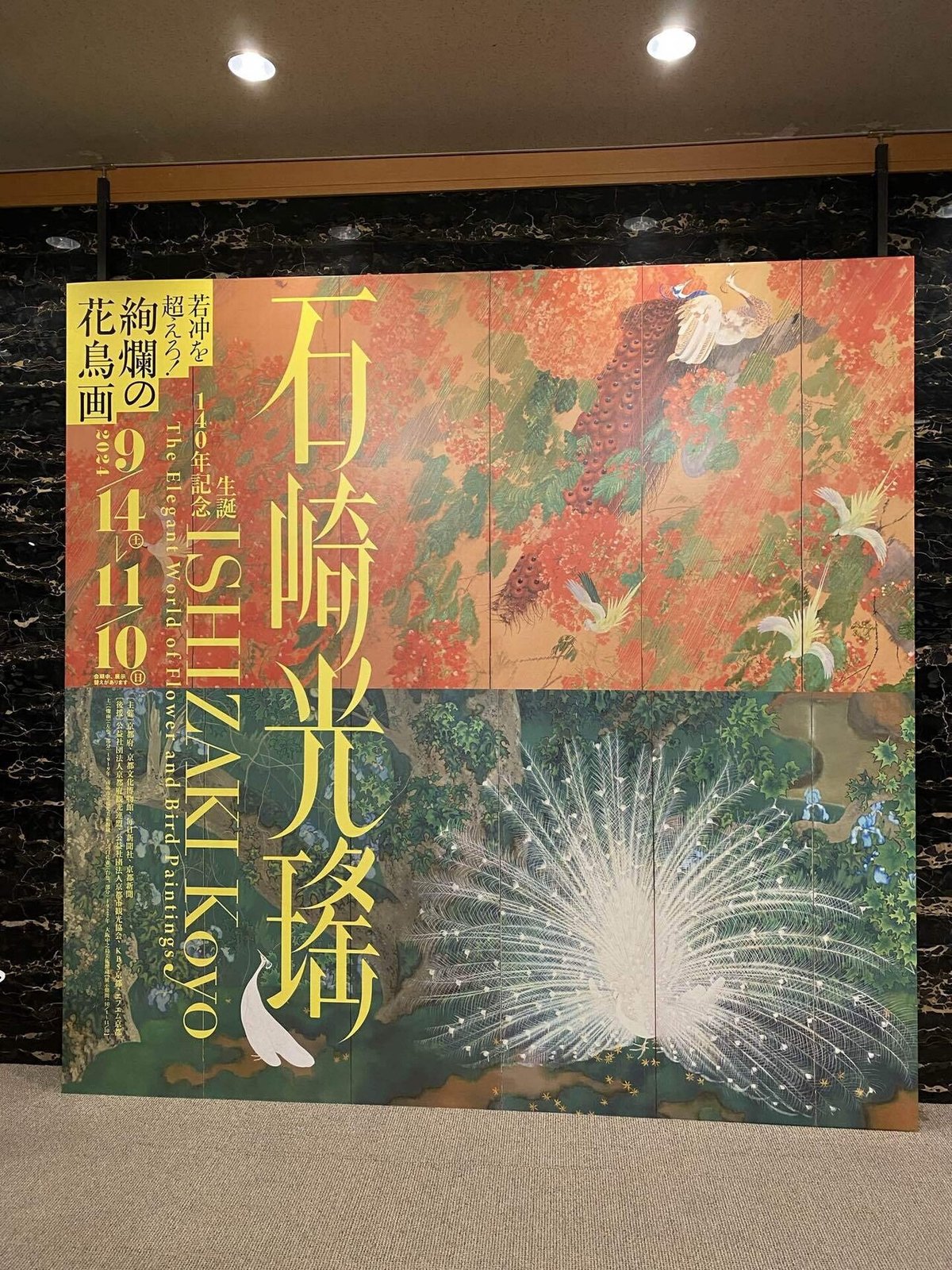

京都文化博物館の石崎光瑤展も忘れ難いものでした。若冲を見い出して自分の画風に取り込んだ近代の日本画がです。恥ずかしながらこの展覧会まで名前を知らない存在でしたが、こちらの博物館の開拓力や発掘力の素晴らしさにはいつも脱帽です。近代日本美術で足を運ぼうと思える展覧会のほとんどに京都文化博物館が関係している、というくらいになってきました。

徳川美術館の甲冑の美学展はさすがというべきものでした。こちらと大阪の藤田美術館はハズレが無く、行けばとにかく名品と対話できる稀有な場所だと思います。

2025年は徳川美術館開館90周年なので、巨大展示が目白押しですから名古屋に通うことになるでしょう。

大阪の東洋陶磁美術館のリニューアルもいい話題でした。当たり前といえばそうですが、日本にいるなら日本・東洋美術の展覧会は、台北故宮以外では世界最高のものが観られます。