谷崎潤一郎『攝陽随筆』 キッチュとしての「風流」

1 『攝陽随筆』の装本・装幀

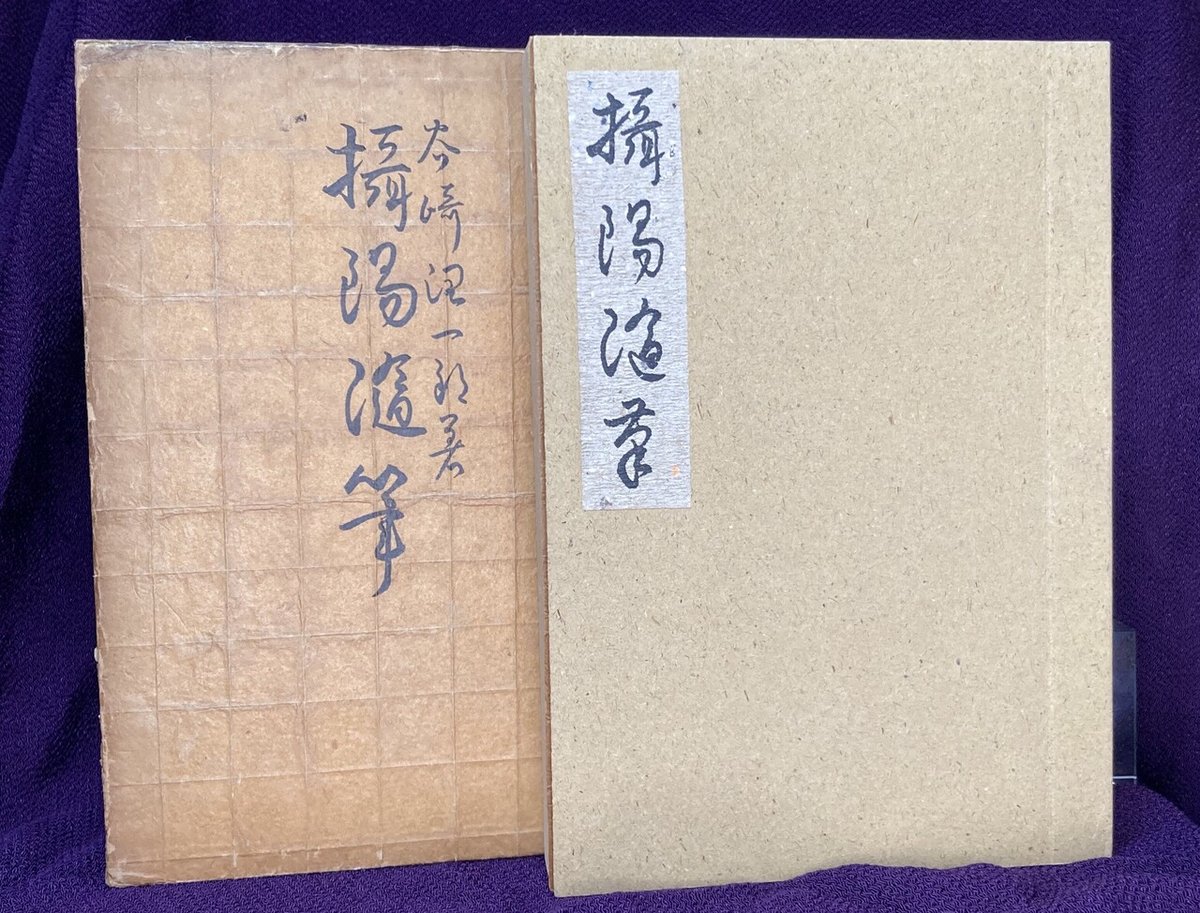

谷崎潤一郎には『攝陽随筆』というエッセイ集があり、その装幀はとても変わっている。

古書店でこの本を見つけたときは、まず渋紙貼りの箱が本を包んでいる様子に驚いた。渋紙は柿渋を塗った紙で水に強く、衣類や梱包に使われた。箱に使われている渋紙は型崩れしないように糸が埋めこまれたタイプのもので、本が道具のように厳重に梱包されているという不思議な感覚をおぼえたのである。

箱から取り出すと、本の表紙は加工なしのボール紙である。明治前期にボール紙を表紙に使ったボール表紙本という本が多く出版されたが、ボール紙の上に美麗な石版印刷の図が貼られているのが常であった。それゆえ『攝陽随筆』の生のままのボール紙の表紙は、あたかも素材をむき出しにしたコンクリート打ち放しの建築のような、即物的な感じを与える。

さらに、本文用紙はいわゆるザラ紙で、ぎっしり活字が詰まっており、決して高級ではない素材の粗い感触と、余白のない版組にもおどろかされた。収録されているエッセイ「装幀漫談」にも記されているように、谷崎は人の手を借りずに自ら本作りをすることに喜びを感じていた。

『攝陽随筆』の装幀、造本にはある種の冒険の意図がこめられている。残された資料から冒険の中身について考察してみることとしよう。

新版の『谷崎潤一郎全集 第25巻』(2015年9月10日、中央公論新社)の宮内淳子氏の解題では、『攝陽随筆』の概要を次のように説明している。

昭和十年(一九三五)五月二十一日、中央公論社から刊行された。四六判で、四一九頁。定価は一円七十銭。表紙は生のボール紙で、見返しはモミ油紙、扉は浅草紙で、本文用紙もザラ紙を使用。糸入り渋紙貼りの函に墨一色で著者名と題名が書かれる。装幀著者。

収録されたエッセイは「陰翳礼讚」、「春琴抄後語」、「装釘漫談」、「文房具漫談」、「直木君の歴史小説について」、「東京をおもふ」、「私の貧乏物語」、「大阪の藝人」、「半袖ものがたり」の9編である。

谷崎は自著の装幀にこだわりを示したが、編集にあたった中央公論社の雨宮庸藏宛の書簡が残されていて、装幀や造本の構想がある程度把握できる。雨宮庸蔵(1903~1999)は、昭和3年9月に中央公論社に入社し、雑誌『中央公論』の編集長として、『吉野葛』や『盲目物語』の掲載にかかわり、出版部長となってからは、『青春物語』、『文章読本』、『攝陽随筆』、『武州公秘話』、『潤一郎訳源氏物語』を担当した。

雨宮宛書簡をまとめた『芦屋市谷崎潤一郎記念館資料集(二)雨宮庸藏宛谷崎潤一郎書簡』(平成8年10月8日、芦屋市谷崎潤一郎記念館)所収の昭和九年(推定)十一月十二日付の書簡で、谷崎は次のように指示を伝えている。

扨次の随筆集「東京をおもふ」よりは「摂陽随筆」と云ふ題の方が宜敷と存じ左様に決定し、別紙の通り原稿及び装幀見本御送り申上候(中略)編入の順序、組み方等は一切装幀見本の中の一二頁をお開け下されば書入レあり御覧ありたし、

又、パラグフ(引用者補記—パラグラフの「ラ」が脱字か)の始めを一字下ゲにせざること、「」の上下をアケず、ツメルコト、行の終りの、や。を略さぬこと等、いつもの通りなり(後略)

書名の「攝陽」は摂津(現在の大阪府北西・南西部及び兵庫県東部を含む地域)の南をさす。収録エッセイ執筆の時期に谷崎は頻繁に引っ越しを繰り返しながら阪神間に居住していたが、「攝陽」はその居住した地域を指しているのだろう。

書簡からは、「装幀見本」を作って、谷崎が担当編集の雨宮に詳しい指示を送っていることがうかがえる。いまは、段落を変えると一字下げにすることが多いが、それをしないように求めている。谷崎は、小説では、段落が変わるところで一字下げを行っている。たとえば、『痴人の愛』(大正14年7月20日、改造社)では、一字下げになっている。手元の本を調べたところ、エッセイ集は一字下げを行っていない。『青春物語』(昭和8年8月3日、中央公論社)、『月と狂言師』(昭和25年3月20日、中央公論社)、『雪後庵夜話』(昭和42年12月20日、中央公論社)などみな一字下げをしていない。どのような意図がこめられていたか理由は分からないが、興味深い現象ではある。

先の引用に続けて記されている装幀についての具体的指示は次の通りである。

次きに装幀は見本を御覧下されば大体御分りと存じます。箱の文字は背も正面もヂカに印刷すること。表紙は、背はヂカに印刷し、正面は見本の如く浅草紙の台紙を貼り、その上へ印刷する、扉は、浅草紙の上へヂカニ印刷するのです。見本に書いてある文字は大体の位地を指定したもの。別に封入したものを凸版にして下さい。

かなり細かく細部にわたって指示が出されている。確かに背文字はボール紙に直接印字されている。表紙の題簽は、扉と同じ浅草紙に印字している。「凸版」とあるのは金属版(亜鉛凸版)だと思われる。書は谷崎夫人松子の手によるものである。文字はすべて墨刷りで女手の優美な書体と、素材を強調したボール紙や浅草紙の触感には、微妙なアンバランスが感じられる。

2 モミ油紙に瑕疵あり

谷崎は書簡の末尾で「但シ見本、及装幀見本も今一度指定の通りにつくつて送つてもらひたし」と要求している。見本および装幀見本はどのようなものであったのだろうか。本文印刷以外は実際の本のありようが実感できる束見本として試作されたものが含まれていたのか、表紙、扉がそれぞれ単体で示されただけなのかは分からない。

雨宮宛書簡で言及されていないのが見返しに使われているモミ油紙である。これが問題で、見返しのモミ油紙から油がしみだして扉の浅草紙を汚している。この油染みは本が完成したあと最も問題視された欠点だろうと推測される。

『芦屋市谷崎潤一郎記念館資料集(二)雨宮庸藏宛谷崎潤一郎書簡』(前出)に収められた雨宮宛の昭和十年九月十五日付の書簡では、『武州公秘話』についての用件が記され、装幀見本を見せるように要請していて、なかに次のような一節が含まれている。

摂陽随筆ノ製本ガアノヤウニゾンザイデアツタノデ、サウシナケレバ安心ガデキマセン、今度アノヤウナゾンザイナ物ヲ作ラレタラ全部作リカヘテ貰ヒマス

『攝陽随筆』の装幀が「ゾンザイ」であると谷崎が判断している根拠はなんであろうか。浅草紙の使用や、題簽の張り込みについては指示通りであるので、「製本」の瑕瑾は、表紙のボール紙の状態や見返しの油のしみ出るモミ油紙にあるのではないか。

これまで3冊の『攝陽随筆』を見たが、すべて扉の浅草紙に油がしみ出していた。この油染みの汚れが谷崎の不満の原因だったのではないだろうか。実物に近い装幀見本が示されたならば、この油染みは避けられたかもしれない。

ただ、装本全体のたたずまいは年を経た現存のかたちでもインパクトはあるし、おもしろい着想だと思う。

3 浅草紙 下等は上等?

本文用紙はざら紙で、扉に用いられているのは浅草紙である。浅草紙はトイレの落とし紙にも使われる用紙である。一種の再生紙で、わらや、糸くずなどがすき込まれている。装本のスタイルは、題簽などみても伝統的スタイルを踏襲している。伝統を踏まえながら、素材は慣習を無視した斬新なものが使われている。ふつうは書物の装幀に使われないものをあえて用いているのである。

『攝陽随筆』の装幀の際に、筍の皮や、番傘を使って斬新な装幀を試みていた斎藤昌三のことが谷崎の念頭にあったかどうかはわからない。「書痴」と呼ばれた斎藤は、愛書家であるとともに、近代日本の書物についてたくさんの考察を残している。

斎藤昌三は「装幀徒然草」の一編「ゲテ趣味本」(初出、昭和9年6月、『書物展望』、後、補筆して『書淫行状記』昭和10年1月31日、書物展望社、に収録)で、浅草紙が装幀に使われた事例を紹介している。斎藤によると、俳誌『素面』は浅草紙に本文を印刷し、石角春之助『浅草裏譚』は表装に浅草紙を使ったという。斎藤は『浅草裏譚』について「たしか酒井潔君の装幀で、浅草紙とは云へ、特漉のもので、見返しにも同じ紙を用ゐ、更に紅和紙を背合せにして、二重見返しとし、標題も墨のニジミを出して安価紙を表現させやうとの注意が届いてゐるが、事実は贅沢な紙である。」と述べている。『攝陽随筆」 の扉の浅草紙は特注品ではない一般的なものと思われる。

寺田寅彦に「浅草紙」(初出は大正10年1月16日、17日、「東京日日新聞」)というエッセイがある。病床にあった寺田は縁側に落ちていた一枚の浅草紙に気づき、細かい観察を披露している。

ふと気がついて見ると私のすぐ眼の前の縁側の端に一枚の浅草紙が落ちている。それはまだ新しい、ちっとも汚れていないのであった。私はほとんど無意識にそれを取り上げて見ているうちに、その紙の上に現われている色々の斑点が眼に付き出した。

紙の色は鈍い鼠色で、ちょうど子供等の手工に使う粘土のような色をしている。片側は滑らかであるが、裏側はずいぶんざらざらして荒筵のような縞目が目立って見える。しかし日光に透かして見るとこれとはまた独立な、もっと細かく規則正しい簾のような縞目が見える。この縞はたぶん紙を漉く時に繊維を沈着させる簾の痕跡であろうが、裏側の荒い縞は何だか分らなかった。

指頭大の穴が三つばかり明いて、その周囲から喰み出した繊維がその穴を塞ごうとして手を延ばしていた。

そんな事はどうでもよいが、私の眼についたのは、この灰色の四十平方寸ばかりの面積の上に不規則に散在しているさまざまの斑点であった。

先ず一番に気の付くのは赤や青や紫や美しい色彩を帯びた斑点である。大きいのでせいぜい二、三分四方、小さいのは虫眼鏡ででも見なければならないような色紙の片が漉き込まれているのである。それがただ一様な色紙ではなくて、よく見るとその上には色々の規則正しい模様や縞や点線が現われている。よくよく見ているとその中のある物は状袋のたばを束ねてある帯紙らしかった。またある物は巻煙草の朝日の包紙の一片らしかった。マッチのペーパーや広告の散らし紙や、女の子のおもちゃにするおすべ紙や、あらゆるそう云った色刷のどれかを想い出させるような片々が見出されて来た。微細な断片が想像の力で補充されて頭の中には色々な大きな色彩の模様が現われて来た。

いまでいう再生紙である浅草紙にはさまざまの紙がすきこまれているため、多様な色彩が斑点としてあらわれているのである。また、混じり込んでいるのは紙ばかりではなかった。寺田は続けて観察の結果について記している。

紙片の外にまださまざまの物の破片がくっついていた。木綿糸の結び玉や、毛髪や動物の毛らしいものや、ボール紙のかけらや、鉛筆の削り屑、マッチ箱の破片、こんなものは容易に認められるが、中にはどうしても来歴の分らない不思議な物件の断片があった。それからある植物の枯れた外皮と思われるのがあって、その植物が何だということがどうしても思い出せなかったりした。

これらの小片は動植物界のものばかりでなく鉱物界からのものもあった。斜めに日光にすかして見ると、雲母の小片が銀色の鱗のようにきらきら光っていた。

所持している『攝陽随筆』の扉を拡大して、混入しているものを観察してみよう。寺田のような観察眼で、『摂陽随筆』の扉の浅草紙をながめると、いろいろな夾雑物が見えてくる。

最初の写真の書名の上部には、藁くずのかけらがあるのが見える。

二枚目の写真は書名中央の右の部分を拡大撮影したものである。緑色の字に白の水玉模様の紙片があり、その下部を横切る線状の繊維のようなものが見える。線状のものはさらに大きな線状のものと交差し、その下部には黒や赤や白の紙の破片のようなものが見える。寺田のように斑点を作っている素材を特定するには至らない。それは、紙の質に差異があるためか、または筆者が当時の生活環境の実態から切り離されて、寺田のように自然科学的観察に秀でないためであろう。

扉の裏を見ると、文字や光る欠片も見出すことができる。文字は「吸」と読めるるが、雑誌の一部が残ったのかもしれない。

グレーの斑点の右下方に光る欠片がある。写真では白く見えるが、肉眼では銀色に光っている。包装に使われた銀紙の一部であろうか。寺田が指摘している煙草の包み紙の可能性もあるだろう。

寺田はさまざまな雑多な要素を一枚の紙に吸収した浅草紙について次のように思索する。

だんだん見て行くうちにこの沢山な物のかけらの歴史がかなりに面白いもののように思われて来た。何の関係もない色々の工場で製造された種々の物品がさまざまの道を通ってある家の紙屑籠で一度集合した後に、また他の家から来た屑と混合して製紙場の槽から流れ出すまでの径路に、どれほどの複雑な世相が纏綿していたか、こう一枚の浅草紙になってしまった今では再びそれをたどって見るようはなかった。私はただ漠然と日常の世界に張り渡された因果の網目の限りもない複雑さを思い浮べるに過ぎなかった。

寺田のように、世の混沌が浅草紙に凝縮していると見なせばおもしろい。『攝陽随筆』の扉の浅草紙も世の混沌を暗示していて、収録されたエッセイ群が混沌とした世の中でつれづれに感じたことを書き記したものであることを暗示しているようだ。

4 「陰翳礼讃」とのかかわり

さて、素材の生のままの感触を重視した『攝陽随筆』の装本と収録されたエッセイはどのようにかかわっているのだろうか。

谷崎は「装幀漫談」(初出は昭和8年6月16日、17日、「読売新聞」)のなかで、出版業界が四六判を重用するのに抵抗を感じて、「四六判は携帯に便利であると云ふ、併しその目的から云へばラッフやコットン紙のやうな和紙に近い柔かい紙を用ひ、表紙にもい心を入れないで、なるべく薄い本を作れば、菊でも四六倍でも二つに折るなり丸めるなりして、軽便に持って歩けるのである。」と述べている。和本風の丸めて持てるような本がよいというのである。また、谷崎は「腰の強い西洋紙」が嫌いだとも書いている。ラフやコットン紙に準じる柔らかさを持つ紙としてザラ紙を選んだのだろうか。『攝陽随筆』は四百頁を超える厚さだが、本を持つと軽い。ザラ紙の使用によって一般的な用紙の重たさを回避することができたとはいえるだろう。

谷崎は自分が好きではない四六判を採用したが、業界の標準規格の判型を受け入れる代わりに、装幀・装本では材質の感触を強調して、書物の自己主張を演出しようとしたのかもしれない。

『攝陽随筆』には谷崎の日本文化論として知られるようになった「陰翳礼讃」(初出は昭和8年12月、昭和9年1月、『経済往来』)が初めて収録されている。行き過ぎた生活空間の西洋化がもたらした味気ない均質化の表層の下に、日本文化本来の陰影や闇の意味が覆い隠されていることを谷崎は説くが、その内容と装幀装本との関連を感じさせる記述がいくらか見出される。ひとつは触感の意味についての指摘である。谷崎は、「手垢の光り」について次のように記している。

支那に「手沢」という言葉があり、日本に「なれ」という言葉があるのは、長い年月の間に、人の手が触って、一つ所をつるつる撫でているうちに、自然と脂が沁み込んで来るようになる、そのつやをいうのだろうから、いい換えれば手垢に違いない。して見れば、「風流は寒きもの」であると同時に、「むさきものなり」という警句も成り立つ。

人の手が触れないつるつるした光沢だけが美しいのではなく、人の手が触れて作り出す「つや」が尊い。ただし、それは,一見すると「むさきもの」ではある。こうした谷崎の思索は、「風流」が「むさきもの」だという逆説を導き出している。『攝陽随筆』の箱に使われた糸入り渋紙のつやはまさに谷崎の指摘した〈むさき風流〉という逆説を示している。

周知のとおり、『陰翳礼讃』は、照明や家屋等における闇の重視を伝統文化のエッセンスとして称揚しているが、それを現在に復原すべきだと主張しているわけではない。

たとえば、谷崎は「行燈式の電燈」を否定せず、暖房などでも和洋折衷の工夫があればよいと記している。和洋の共存をうけいれているわけであるが、それが思わぬ反転した風流を生み出すことに谷崎は気づいている。谷崎は冒頭の節で、建築の配線を隠したり、スイッチを目に触れない場所に置いたりするなどの処置に対して苦言を呈しながら、電球について次のように記している。

実際電燈などはもうわれわれの眼の方が馴れッこになってしまっているから、なまじなことをするよりは、あの在来の乳白ガラスの浅いシェードを附けて、球をムキ出しに見せて置く方が、自然で、素朴な気持もする。夕方、汽車の窓などから田舎の景色を眺めている時、茅葺きの百姓家の障子の蔭に、今では時代おくれのしたあの浅いシェードを附けた電球がぽつんと燈っているのを見ると、風流にさえ思えるのである。

浅いシェードを付けられた電球。変に隠すよりも電球がむき出しで見える方が「自然」で「素朴」だと谷崎は言う。そればかりか、車窓からの景色、茅葺きの百姓家の障子の蔭に浅いシェードの電球を見るとそれはもはや「風流」でさえある、というのである。茅葺きの農家という古いものと、浅いシェード付きの電球という新しいものが共存している「風流」には、新旧の取り合わせが生むいくぶんキッチュな味わいが含まれていると言い添えておくことにしよう。

キッチュ(kitsch)「とはドイツ語に由来し、寄せ集め(to throw together)という意味で、一般的には大衆の好みを満たすために作られた値打ちのないものを示す。しかし、美学的にはキッチュは誰でも手に入る素材を用いながら、価値の反転を結果として含意することができると考えられた。

たとえば、マテイ・カリネスク『モダンの五つの顔』(富山英俊・栂正行訳、せりか書房、1989年11月5日)では、キッチュとアヴァンギャルドの相補的な関係について、「アヴァンギャルドは、美的な転覆とアイロニカルな目的でキッチュに関心」をもち、「キッチュは、美的な順応主義においてアヴァンギャルドの方法を利用できる(それは容易に紋切型になる)。」と述べている。既成価値の反転と否定というアヴァンギャルドの方法は、キッチュに模造品として容易に模倣されるというのである。

さて、『攝陽随筆』の装本にもどると、新旧、西洋と伝統の共存を見出すことができる。表紙のボール紙、扉と題簽の浅草紙、本文のザラ紙は高級ではないが洋紙に属している。箱の糸入り渋紙、見返しのモミ油紙は高級ではないが、和の伝統に属している。松子夫人の筆による書名、題簽の貼付も伝統に属している。四六判という判型は新しい洋風の要素である。

和洋、新旧の混合と、わざと高級でない素材を使用するという反転は、おそらくとんがったアヴァンギャルドを提示することには失敗している。しかし、結果的にキッチュな「風流」を実現することには成功しているのではないだろうか。

『攝陽随筆』の装幀・装本は、谷崎が単に日本的陰影の美学の唱道者であるだけではなく、新旧和洋の混合が生み出すキッチュとしての「風流」の容認者であったことを照らし出しているのである。(了)

〔付記1〕「陰翳礼讃」の引用は岩波文庫版『谷崎潤一郎随筆集』(2014年9月5日、第27刷)によった。踊り字等が表記しにくいための選択である。ルビは取捨した。

寺田寅彦「浅草紙」の引用は『寺田寅彦全集 第三巻』(1997年2月5日、岩波書店)によった。ただしルビは取捨した。

写真図版に使用した『攝陽随筆』は2冊あり,いずれも初版である。

〔付記2〕本記事は,ブログ《表現急行》の記事「和のアヴァンギャルド?」「『攝陽随筆』装幀について」を元に加筆改稿したものである。本記事掲載にあたりブログの元記事は非表示・削除とした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?