戦中日記を読もう

今年も終戦の日を迎えました。

昭和20年8月15日から数えて79回目。当時を知る人は少なくなりつつあり、だからこそ記録や記憶の確実な継承が望まれます。

いったい当時の人たちは戦争をどのように見て、戦局の移り変わりをどうとらえていたのか。

そこで戦中日記は、まさに記録であり記憶の集積であり、かつ多数が刊行されているので大切に読み継がれてゆく必要があります。

ただ、その刊行点数が多いことがどれから読むべきかを迷わせ、さらに日記というはじまりも終わりもない形式自体が手に取るハードルを上げているともいえます。

そこで私の知るなかで、戦中日記、もしくは日記文学を読むにあたって、チャレンジしやすいものをリストアップしてかんたんな解説をつけてみました。

山田風太郎『戦中派不戦日記』

記載期間:昭和20年1月1日~12月31日(途中数日抜けあり)

場所:東京、兵庫、新潟、長野

年齢:23歳

西にドイツ潰えんとして、東に敵艦海を覆い、敵機空を覆わんとす。しかも米の富強、なお余りありて、英、ソ、支に莫大の武器を注入す。一を以て十を撃つも及ばず、百を撃たんか、一を以て百を撃つものは科学と精神力なり。科学は如何、日々のB29の来襲ほとんど傍若無人にあらずや。ああ、日本をこの危機に陥らしめたるもの。みそぎや、神風や、かかる荒唐無稽なるものを以てすべてに勝れりとする固陋卑怯の政治家、職業的精神主義者、神がかり的狂信者どもなり。性能劣れる兵器を以て卓抜する千倍の敵を撃たんとす。戦術も手をこまねき、精神力も圧倒せられざるを得んや。この機動部隊を粉砕し、硫黄島の敵を駆逐し、比島奪回に成功し、しかも長駆広茫の太平洋を越えて米本土を制圧せんとす。あに夢といわずして何ぞや。ああ、必勝の信念堅持することの難きかな。

「――こうまでしたか、奴ら!」

と思ったのである。

昨晩目黒で、この下町の炎の上を悠々と旋回しては、雨のように焼夷弾を撒いているB29の姿を自分は見ていた。おそらくきゃつらは、この下界に住んでいる者を人間仲間とは認めない、小さな黄色い猿の群とでも考えているのであろう。勿論、戦争である。敵の無差別爆撃を、天人ともに許さざるとか何とか、野暮な恨みはのべはしない。敵としては、日本人を何万人殺戮しようと、それは極めて当然である。

さらばわれわれもまたアメリカ人を幾十万人殺戮しようと、もとより当然以上である。いや、殺さねばならない。一人でも多く。

われわれは冷静になろう。冷血動物のようになって、眼には眼、歯には歯を以てしよう。この血と涙を凍りつかせて、きゃつらを一人でも多く殺す研究をしよう。

日本人が一人死ぬのに、アメリカ人を一人地獄へひっぱっていては引合わない。一人は三人を殺そう。二人は七人を殺そう。三人は十三人殺そう。こうして全日本人が復讐の陰鬼となってこそ、この戦争に生き残り得るのだ。自分は歯を食いしばって碧空を見た。日は白く、虚しく、じっとかがやいていた。

戦中日記のうちで最初に読むのに適した1冊を挙げるとするならば、本書にしくものはありません。

後に、『甲賀忍法帖』『くノ一忍法帖』『魔界転生』『警視庁草紙』などなどで奇想の作家として知られることになる山田風太郎は、両親を早くに亡くし家出同然で上京、昭和20年の段階で東京医専(現東京医科大学)に在籍し、未来の医者(軍医)となることを目指して下宿をしながら勉学に励んでいました。

『戦中派不戦日記』が勧められるポイントはいくつかありますが、まず今の時代の人間からするとその文章の読みやすさが際立っている点が挙げられます。一学生ではありましたが、風太郎は中学時代から受験雑誌への常連投稿者で筆力は既にセミプロレベルに達しており、さらに日記というと漢文を手本とした簡潔な文語体が多いなかで口語体の使用が目を引きます。

それから昭和20年の元日から大晦日までのまる一年を取り上げている点。これが案外と少ないのです。これのおかげで本土爆撃の激しくなっていく時期から終戦、さらにその後の人々の心境の変化を読んでいくことができます。

「運命の年明く。日本の存亡この一年にかかる。祈るらく、祖国のために生き、祖国のために死ぬなんのみ」(1月1日)

「運命の年暮るる。日本は亡国として存在す。われもまたほとんど虚脱せる魂を抱きたるまま年を送らんとす。いまだすべてを信ぜず」(12月31日)

という具合に、一冊で心情的にも一旦の完結を見ているので、区切りがついて読み終えた感覚が持てるのも大きなポイントです。

そして当時20代前半の青年であった点。大正11年生まれは戦死者が最も多かったとされるまさに「死に時の世代」であり、風太郎自身もいずれ軍医として戦地に派遣されそこで命を散らすことを宿命的に予感しておりました。そうした最早圧倒的に少数者となっていた若者の目で、戦争末期の日本の様子が描かれていくのは貴重であり、人生経験が浅い故にひとつひとつの出来事が丁寧に描写されていき、後世からするとありがたい解説になってくれます。

引用したように時に斜に構えつつ、時に激情が火を噴くように書きつけるその文章は、だからこそある意味当時の庶民の思いを正直に表しているとも思えます。

原田良次『日本大空襲 本土制空基地隊員の日記』

記載期間:昭和19年11月1日~昭和20年8月15日

場所:陸軍飛行第五十三戦隊松戸基地(現千葉県松戸市松飛台)

年齢:27~28歳

昨夜の師団命令で決まった「特攻機」という。“なんとしてもやろう”という決心の反面、“ついに来るものがきた”と思う悲壮感が胸の中におこり、悲痛であった。

兵五名とあけ切らない霜烈の飛行場で、緊急作業。機の銃も、機関砲も、弾薬もつぎつぎと取りはずし、飛行場の白い霜もかがやく芝草の上におろした。重い黒い三本の酸素ボンベも捨てた。これで身軽に高々度を飛べる。後方座席も操縦席も、空屋のように空虚になったとき、朝があけ、今日の飛行場は暗い雲がひくくたれこめ、一帯に荒涼の気がみなぎった。

最近B29は、小口径の機銃ではけっして撃墜できないことがわかってきた。それはB29の防弾装備の強化によるものであろう。そのためわが陸軍戦闘機の中で、屠龍の装備する最大口径の火砲が注目されるようになってきた。

この戦闘機の胴体トップに不気味に砲口を開く口径三七ミリの火砲は、わが陸軍制空部隊の唯一の期待の威力となった観がある。かつてこの砲は、陸軍の対戦車砲として研究されたもので、これを飛行機に装備して、径三七ミリ、長さ三五センチの砲弾一五発が搭載され、一分間に三発発射された。

実戦の経験では、この砲弾をB29の至近の距離から、敵機の操縦席や、主翼のつけ根や尾部の急所を狙って発射し、命中弾を得ると、B29はそのただ一発でもんどりうって錐揉みに入って撃墜された。そして、またこれがB29の胴体を貫通すると、命中点は直径一〇センチほどの穴でも、弾の抜け跡は一メートルもの大穴となることもわかった。

しかし、困ったことには、B29の胴体近くにもぐって狙う屠龍の直上下方攻撃は、一発勝負で絶対にやり直しが利かないばかりか、発射後の速やかな離脱操作を誤ると、B29の巨大なプロペラの渦流に捲き込まれ、日本の攻撃機は木の葉のようにゆれ、操縦の自由を失って逆に敵機銃にうたれる危険があった。

著者の原田良次は、1917年山形県鶴岡出身で、1944年5月以降、陸軍飛行第五十三戦隊所属の下士官として、松戸飛行場で戦闘機「屠龍」の整備を務めていました。

刊行され手に入りやすい戦中日記は、作家や市民のものが多い傾向にあるなかで、軍籍にあり、しかも連日空襲の起こるもとで兵士同様に戦争に直面していた戦闘機整備士という、また異なる視点を与えてくれる稀有な記録となっています。

文章はやや生硬な部分はありますが、口語調よりの文語体がほとんどで読みやすいです。記載も玉音放送のあった8月15日で自主的に終了させているのでまとまった読後感があります。

内容で特徴的なのは、9か月の記録のうちで松戸基地の外に出る場面がほとんどなく、おまけに空襲が頻繁にかつ大規模になりつつあった昭和19年12月以降は掩体(コンクリートでなだらかな横穴状に作られた飛行機格納用の壕)の近くに穴を掘って、そこで昼夜逆転の生活を強いられるかなり過酷な環境にあったことで、軍部内の一般人では知りえなかった情報が伝えられるかわりに、一般的な庶民の話題は足りない食料を補うために近隣の村へ分けてもらう交渉に行った者からの話としてくらいしか入ってこないというかなり限定的な状況におかれています。

それだけに軍隊内での同じ釜の飯を囲む人々との関わりや、くり広げられる戦闘とその準備、回収については濃密に、細緻に書かれています。

また、戦中の激しい空襲にさらされているはずの市民や作家の日記では、あえてなのか、偶然なのかはわかりませんが、直接に死の描写がなされることは意外と少ないのですが、本書では特攻機の未帰還や敵機の攻撃による同僚の死が明確に書かれ、間近に落命の危機が常にあったことも否応なく知らされます。

それから本書には補足として、日付けと日付けの間に、実際にあった空襲の地点や規模、被害を日米の資料をもとに詳細に記述してくれていて、日記の当時の状況をわかりやすく解説してくれています。ただ、分量としてかなりの文字数にのぼっており、実際の日記よりも長文なことがままあり、どちらが本文かわからなくなる弊害もありまして、そのあたりは少々よしあしではあります。

内田百閒『東京焼盡』

記載期間:昭和19年11月1日~昭和20年8月21日

場所:東京麹町五番町

年齢:55~56歳

一月十日水曜日二十五夜。午前零時四十分警戒警報にて起きる。すぐに一時五分解除になった。お雑炊の夜食をして寝た。午前四時四十分また警戒警報の警笛にて目をさます。身支度をしている内に忽ち高射砲の音が聞こえ出した。急いで表に出て見たらサーチライトが蜘蛛の網の如く走りて、真中に敵機を捕らえていた。そのまわりに高射砲弾の炸裂する閃光がきらきらと鋭い光を放っていたが、あたらなかったらしい。東の方へ遠ざかって行った。敵機の行った後の中空に残月あり。五時五分解除となる。

水曜不出社。無為。段々に食べる物無くなりて、今日などは漬物にも事欠く有様也。夜八時十分警戒警報。サーチライトの中に敵機見えて、綺麗で面白い様な気がし出した。九時十分警戒警報解除。

夕晴れる。新月土手の松に懸かりて夏の宵らしき涼風わたる。土手の兵隊は今日何処かへ引き上げて居なくなってしまったそうである。午後八時過、表に消防自動車の警笛の音がしていると思ったが、その内塀の外にて火事だと云う声あり。家内が出て見て市ヶ谷や谷本村町のもとの士官学校跡の大本営のうしろの方に火の手が上がっていると云った。薬王寺の辺りは焼けていないそうだから、そこいらに火事が起こったのかも知れない。普通の火事はこの頃珍しく、太平の趣がある。門まで出て見たら大分大きな火の手である。土手の壕のお婆さんの伜さんは火事を見に行ったとの事であったが間もなく帰って来て大本営の中だと云った。左内坂から登って大本営の塀のまわりを廻って来たのだから間違いないが、中に火の手が見えているのに内側の門は閉まっていて駆けつけて来た消防自動車が門の前でぶうぶう鳴らしても開けないし、門番もいるのだが案外平気な顔をしていたと云った。その話を聞いて何か焼き捨てているのではないかとも思われた。

『冥途』や『旅順入城式』の幻想小説の稀代の書き手として、なにより戦前では「百鬼園随筆」を皮切りとした随筆ブームの立役者として名をはせた内田百閒にも戦中日記があります。

漢文や古典の素養をもとから備えているため、日記の文体は固く、改行も極端に少ない文語調でページいっぱいにびっしり文字が埋まっている様子には圧倒されるかもしれません。とはいえこの『東京焼盡』は、百閒存命中に自ら校正して出版された作品としての側面も持つ単行本ですので、最終の昭和20年8月21日には読者の区切りとなるような文章も置かれていますので、文章さえ慣れれば案外と読み進められます。

そのうえで、数ある終戦日記の中から百閒のものを挙げる理由は、まずその詳細な警報の記録にあります。警戒・空襲両警報の発令から解除まで、知り得たものを時間こみで残してくれていて、その膨大な回数から当時の差し迫った状況が疑似的に体験できます。そして最も大きい点なのですが、この本が終戦まで東京に居残り続けた珍しい記録になっているからです。

昭和19年11月1日の初めての空襲警報を皮切りに、東京もあちこちで爆弾や焼夷弾が投下されはじめます。あちこちで、いえほとんど余すところなくといった方が近いかもしれません。

死者が10万人以上ともいわれる昭和20年3月10日には本所深川浅草から九段にかけて下町が中心に狙われ、4月13日の四谷、4月15日の品川一帯、そして5月24日から26日まで断続的に行われた山手から多摩地方までを含む絨毯爆撃、特記されるべきものだけでも、被害は甚大で広範囲にわたり、東京の大半は爆弾と焼夷弾の投下により大部分が灰燼に帰しました。

そして麹町番町にささやかながら構えていた百閒宅も5月25日の空襲で焼け落ちています。

家財道具を失い、辛うじて命からがら逃げ延びた人々の多くは、東京を離れていくことになります。例えば既に紹介した山田風太郎も、この後に紹介する永井荷風もやはり住む家を焼かれて、他県に避難することになります。

けれども百閒は、こちらは焼け残った隣の松木男爵邸の敷地にあった三畳しかないトタン屋根の物置小屋に住み着いて、そこで終戦を迎えさらにそれから後3年以上も暮らし続けることになるのでした。

「なぜ疎開しなかったかと言うに行く所も無かったし又逃げ出すと言う気持ちがいやだったから動かなかった」「何をするか見ていて見届けてやろうと言う気もあった」(原文カタカナ)

大いにへそ曲がりで、誰かに指示されることが大嫌いな性分がこの時にも働いて、とにもかくにも大戦末期の東京の様子を残してくれることになったのでした。

大佛次郎『終戦日記』

記載期間:昭和19年9月10日~昭和20年10月10日

場所:神奈川県鎌倉市

年齢:47歳

〇風呂やの亭主、長後へ行き芋一貫目三円で買い、やすかったと驚いている。普通五円から七円だそうである。〇琢二さんの友人の病人のある家で卵五個を十円で買ったそうである。鶏一羽は五十円、伊那で二十五円。〇煙草が値上げになるとラジオで云う。十銭の「光」が六十銭になるそうである。葉書が三銭のが五銭、封書七銭のが四月一日から十銭になる。所得税のことは云うまでもない。素人の闇屋の自然発生は私欲の為ばかりとは云えない。定額収入の者は暮らせぬのである。〇政府は低価格の維持を研究している新聞にある。

夜中の強雨のあと引続き曇りいる。隣りの花屋の婆さん桔梗の花をとどけ来たる。三浦まで取りに行き降られたと云う。飯田村園枝より焼出されて八王子に疎開せし旨云い来たる。昨の仕事の疲労あり。ポエムやコルトオのバラアドなどかけて聴く。午後船橋の長男戦友?を連れ来訪、茶室で午睡させ天ぷらを揚げさせ喰べさせる。水口君来たる。肺腺の由。レコードなどかけ雑談。出井老母疎開の挨拶に来たる。千客万来なり。夜に入りて「家」を読み了る。やはり感動した。努力が目立たず素質が物を云っている作品である。簡素でいて彫は深い。こういう作品にはかなわぬと思う。家の形を崩すのを嫌うなどという言葉があった。現在はこれがいろいろの原因から破壊せられている時代である。雑然と成上ったこの家についても同様である。食器を土に埋め衣類を疎開させいざという時担ぎ出すリュックサックを作り、何時でも捨て去って焼けるのを予期して。

「鞍馬天狗」に代表される大衆小説に、「ドレフュス事件」などのノンフィクション作品で知られる気骨の作家の日記です。

戦前の鎌倉は作家の一大拠点になっており、この日記でも里見弴、小林秀雄、今日出海、永井龍男、久米正雄といった当時の文壇関係者がとっかえひっかえ顔を出してその動向を知ることができるばかりでなく、大佛はそれらの人をはじめとした噂話を丁寧に採集していて、当時巷間に出回っていた話題がよくわかるようになっています。

そして特筆すべきは鎌倉の状況です。空襲が話題にのぼりますと、よく京都が無傷で残されたという点(それ自体は正確ではありませんが)が引き合いに出されますが、鎌倉もまた被害の少なかった地域として挙げられます。

その鎌倉での戦争末期の様子がつぶさに描かれています。

横浜は昭和20年5月29日の大空襲で甚大な被害を受けているだけに、その隔絶が文章の雰囲気などからも表されてくると、なんとも言葉にしがたい気持ちにとらわれますが、これもまた戦時の一側面として読むべき記録だと思います。

また本書には、玉音放送の二日後の昭和20年8月17日の新聞に掲載された「大詔を拝し奉りて」と、1週間後の8月21日にやはり新聞掲載された「英霊に詫びる」の2編をはじめとしたエッセイ・書簡が付録して掲載されているのも時代の空気を読み取るのに参考になります。

永井荷風『断腸亭日乗』

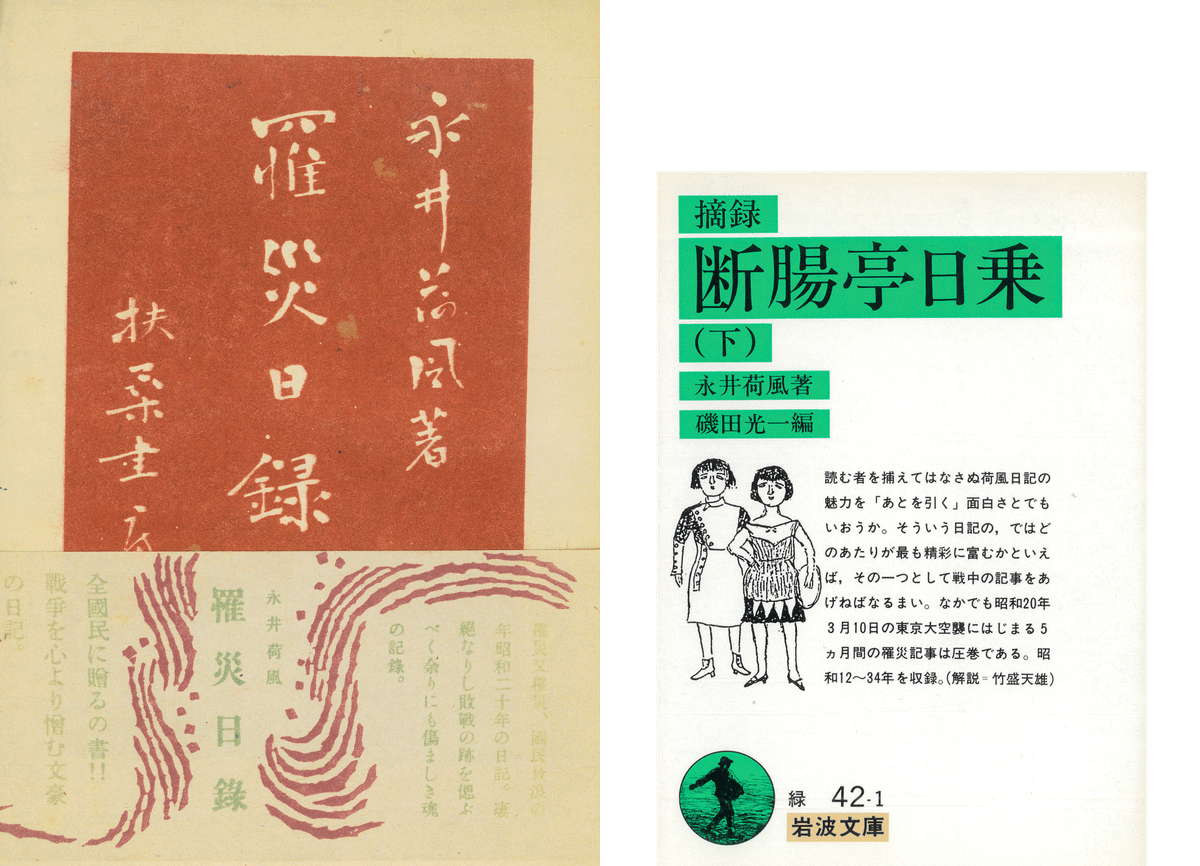

『罹災日録』(扶桑書房、1947)と『摘録 断腸亭日乗』(下巻、岩波文庫、1987)

記載期間:昭和20年1月1日~12月31日

場所:東京、兵庫、岡山

年齢:65歳

日記といえば永井荷風。

明治・大正・昭和を独立独歩の立ち位置で生き抜いたこの文豪が、日記をつけることを習慣としていることは既に戦前から知られていました。

それは戦後早々の昭和22年に『罹災日録』という書名で、昭和20年1年間の記録が書籍として刊行されているほどです。

漢文体による簡にして要を得る江戸以来の名文を知るには最適のテキストであり、当時既に還暦を越えて老境にあったこの大家が、3月10日、5月25日の東京空襲、6月28日の岡山空襲など、まるで憑かれたかのように行く先々で空襲に遭遇し、その都度住む場所を失う有様は、迫力と悲愴さに知らず居住まいを正されます。

ただ、その内容には注意が必要です。そこに書き記されているのは、軍や政治家に対する嫌悪、それを通り越しての憎悪であり見下しです。愛憎相半ばして辛辣な言葉を日記に残す例は他の作家にもたくさんあります。しかし、荷風のように、まったくの侮蔑から入っている例はほとんどありません。

おそらくこの当時にあって、間違いなく最も日本語の文章表現に長けた一人であった荷風が、筆を執ると生み出されるのは強烈なまでの憎悪でした。しかし、それが名文であればあるだけ、残された後世の人間はそこに真剣に向き合わなければならない対象であると思われます。

五月初五。陰気。午前麻布区役所に行く。その途次市兵衛町の旧宅焼跡を過るに兵卒の一隊諸処に大なる穴を掘りつつあり。士官らしく見ゆる男に問うに、都民所有地の焼跡は軍隊にて随意に使用することになれり、委細は麻布区役所防衛課に行きて問わるべしと言う。軍隊の横暴なる今更憤慨するも愚の至りなればそのまま捨置くより外に道なし。われらは唯その復讐として日本国家に対して冷淡無関心なる態度を取ることなり。

新見にて乗替をなし、出発の際谷崎夫人が贈られし弁当を食す。白米の握飯、昆布佃煮に牛肉を添えたり。欣喜名状すべからず。満腹忽ち睡を催す。山間の小駅幾個所は夢の中に過ぎ、西総社倉敷の駅も後にしたり。農家の庭に夾竹桃の花さき、稲田の間所々に蓮花の開くを見る。午後二時過岡山の駅に安着す。上伊福町の焼跡を過ぎ路傍の水道にて顔を洗い汗を拭い、休み休み三門町の寓舎にかえる。菅原氏曰く君知らずや今日正午ラジオの放送、突如日米戦争停止の趣を公表したりと。恰も好し。日の暮るるころ、三門祠畔に住する大熊氏の媼、鶏肉葡萄酒を持ち来れり。一同平和克服の祝宴を張る。

山田風太郎は『戦中派不戦日記』の「あとがき」を次のように結んでいます。

私はいまも自分を「世を忍ぶかりの姿」のように思うことがしばしばある。そして日本人もいまの日本人がほんとうの姿なのか。また三十年ほどたったら、今の日本人を浮薄で滑稽な別の人種のように思うことにはならないか。いや見ようによっては、私も日本人も、過去、現在、未来、同じものではあるまいか。げんに「傍観者」であった私にしても、現在のぬきがたい地上相への不信感は、天性があるにしても、この昭和二十年のショックで植えつけられたと感ずることが多大である。

人は変わらない。そして、おそらく人間のひき起こすことも。

『戦中派不戦日記』の初版が刊行された昭和48年(1973年)は、もう半世紀も前になります。そして、風太郎の書く通り、浮薄とはいわずとも、50ねんごの現在の視点から当時の考えや思想を共感するのは手掛かりも足掛かりも少なく難しくなっています。ましてや太平洋戦争中のことなんて。

だからこそ、真摯に、その時代の立場からその時代の出来事を見直してゆく作業が必要なのでしょう。

幸い当時の感覚を書き綴ってくれた記録は数多く残されています。

そこに触れ続けることこそが「人は変わらない。そして、おそらく人間のひき起こすことも」と嘆かないための手段なのでしょう。

いいなと思ったら応援しよう!