1歩ふみこんで、岩絵具のすゝめ

ようよう金木犀が香ってきました京都。

いつもより1か月遅い秋の訪れです。

先日、もう一つ来訪したのは投票はがき。

あらかじめ予見・準備もされていたでしょうが、

GOが出ないとGOできない急な仕事って大変ですよね(遠い目)

そんな選挙前に、

まったく急ぎでない「岩絵具」の話をします。

(5000字超えですのでお時間あります時にどうぞ)

岩絵具、いわゆる「日本画」の絵具。

基本的なことはオイトイテ

こういう絵具たちが

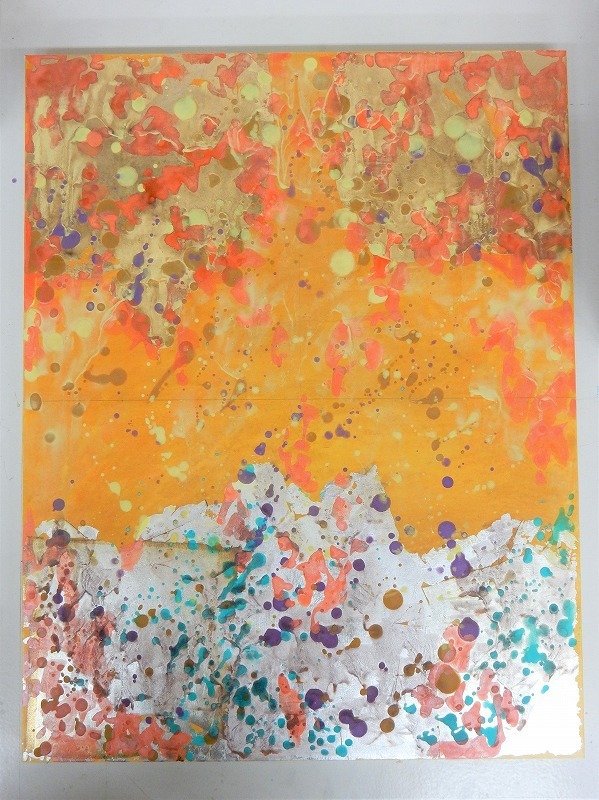

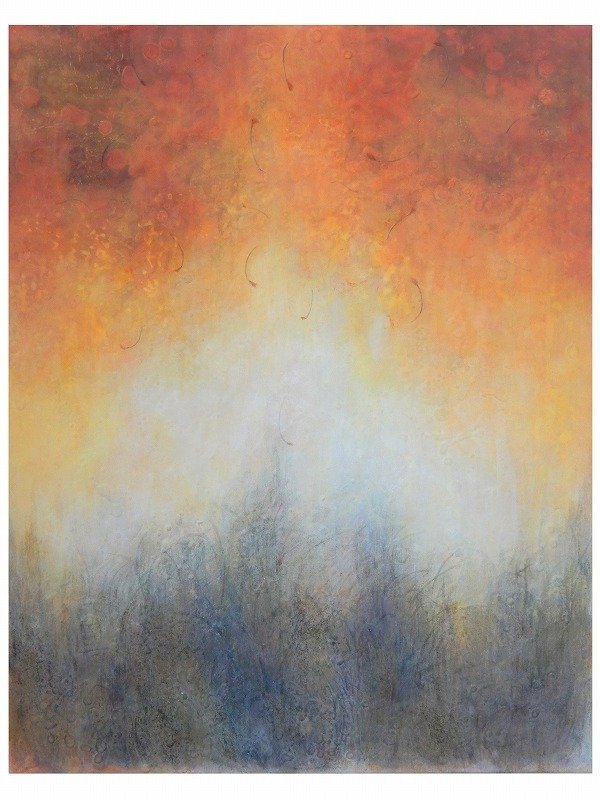

こんなふうに使われていたところ

今ではこんなふうにも使われてますよ、

なにゆえ。

そのあたりのお話を、

ちょっと踏み込んだ小ネタで啓蒙活動しながら話して参ります。

使うものみな惑わせる魔性の絵具、岩絵具。

ポイントは「粗さと重さによる偶然性」でしょうか。

芸術の秋、1歩ふみこんで岩絵具をマジマジ見る、

あるいは使ってみようかな、のきっかけとなりましたら幸いです。

目次が膨大。

1.さらっと基本情報

岩絵具とは

・主に鉱石を砕いた顔料(水に溶けない)

・粒子の細かさで分けられている(1つの色で10段階ほど)

・古くから世界中の工芸・建築で用いられている(日本だけではない)

・原料は採取したもの、人造のものがある

例として岩絵具の代表格・群青と緑青にご登場いただきましょう。

「天然」と書かれているということは、もちろん人造もあります。

青い絵、これは高価にちがいない!などと、ゆめゆめ思われませんよう(’∀’)

(人造群青は天然群青の10分の1ほどのお値段です)

粗さで分かれているよ、という例には

好きすぎて6番から白番までコンプリートした、放光堂さんの銀鼠を。

こうして粒の大きさで分けられています。

色の粒、水に溶けない顔料、いわゆるピグメントです。

透明水彩などのチューブ絵具も基本的にピグメントとメディウムから作られています。

ネリネリしてクリーム状になっているわけです。

それを思うとき、岩絵具のこの粗さよ…!

そう、岩絵具とは「超絶粗い・重いピグメント」なのです。

2.岩絵具のシンプルな使い方

・コツその1:すくう、かける

・コツその2:下塗りが大事

石を砕いて、ふるい分けて、粒の大きさを揃えるシンプルな考え方。

しかも植物由来の着色材料と比較した時、抜群の耐光性を誇る。

そんな岩絵具は古くから用いられてきました。

とはいえ昔の精製は今よりも精度があらく、

平安末~鎌倉時代では4段階程度の分類だったのではないかと言われています。

原料となる鉱石自体の色味、また精製の方法を思うと

今ここにある岩絵具と、古墳時代の壁画に使われた顔料をイコールと感じることにややためらいがあります。

これが古の色!と、ゆめゆめとびつかれませぬよう(’∀’)

けれど「粗い粒」というところは一緒です。

うまく使うためのコツは、今も昔も変わらないのではないでしょうか。

■コツその1:「すくう」、「かける」

ツブツブ~小麦粉レベルの粗さの絵具、どんなに細かくても水に溶けているわけではありません。

したがって筆ですくい、画面にのせる。

一見塗っているように見えても液体ではない。

ゆえに岩絵具は塗ると言わず、「かける」と言います。

接着液と一緒に画面にのせることで、絵具が定着します。

うまく筆で絵具をすくえていないと、接着液だけを塗っている哀しいことになります(使い始めアルアル)

■コツその2:下塗りが大事

きちんとすくってかけられたとして、

ツブツブの避けられない運命は下の色が透けて見えること。

例えば白の上に群青8番をかけるとします。

1回では

「わー、綺麗!」とはなりません。

もし1回でやるならば、たっぷり乗せて埋め尽くすしかありませんが、

厚みがつくとその分、剥離・ワレなどの不具合度合いも高まります。

お財布もしんどい。

今も昔も、少量で薄く・手数少なくがシンプル仕上げのポイントです。

そのために下塗りをします。

こちら、繧繝彩色と言われるもの。

塗り分けグラデーションですね。

この岩絵具の群青の下塗りには水色の水干絵具、

緑青の下塗りには淡い緑のものがほどこされています。

マットに塗りつぶせる絵具で下塗り、

なおかつ明るめの同系色にしておくことで、塗りムラが目立たない。

この手板は手のひらサイズでしたので、緑青は1回、群青は2回で仕上がりました。

こうしたさらりと仕上げに使うスタイルは、建造物や工芸品に多く見られるものです。

今も同じような工法で修理されていますので、彩色たっぷりの社寺に行かれました際にはぜひマジマジと御覧ください。

3.岩絵具のイマドキな使い方

・和紙と人造岩絵具登場で新境地開拓

・粗さと重さで新世界突入

■遠慮は無用・自由に使う時代

そんな必殺・仕上げのピグメント!だった岩絵具。

ニューウェーブがやってきます。

木や絹ではなく和紙に描けるようになりました。

人造の岩絵具が出てきました。

和紙に描くことで厚塗りが可能に、

ケミカル由来のものが出てきたことで安く入手できるように。

つまるところ、ふんだんに使える状況がここに整った次第。

そうなるとこれまでとは違った表現が出てきます。

イマココです。

なぜこんな複雑な絵肌が出来るのか。

それはこの絵具の持つ性質2つに由来します。

■①粗さごとに分けられている

粗さが異なることでどうなるか。

先程のシンプル使いを図解するとこうなります。

さて、想像してみましょう。

ふんだんに使え、厚塗りも出来るようになりました。

そんな時に思うこと。

先に粗いのいってから細かいのかけたら、新境地じゃない?

先に粗いのいって細かいのいって、また粗いのかけて、細かいのと粗いのと混ぜて最後にかけたら新世界じゃない?

図解していますが、画面の上で絵具がどのように動くか、

これはもはや完全には把握できない状況になってきました。

■②粒子の重さがそれぞれ異なる

それを更に複雑にしているのが、粒子の重さが異なるというもの。

天然の原料はいわずもがな。

そして人造岩絵具が加わることでまた違う重さのものが現れました。

新岩絵具は人工的に作った色のカタマリを砕いたもの。

合成岩絵具は透明鉱石系の岩絵具に染料で色を染め付けたもの。

重さの異なる粒を混ぜて溶く時、重いものが先に沈みます。

先に粗いのいって細かいのいって、また粗いのかけて、細かいのと粗いのと、それをぜんぶ混色でいったら…

このカオスっぷりがおわかりでしょうか。

粗いものと細かいものが複雑に組み合わさったところに、

画面の上で静かに分離する絵具が重なり合う。

乾ききるまで本当、ドキドキする時があります。

乾ききってからずっと、ドキドキしている時もあります(’∀’)

祈る時もあります。

私はそんな臆病気質なので、あまり分離混色を使いません。

ゆえに良い例を用意できませんでしたが、例えばこの2色。

混ぜていると「混ざった風」になるので、

混ぜながら適切な液量ですくって画面にかける。

あとは重力におまかせ。

筆の中で、画面の上で、絵具はそれぞれの重さで動きます。

完全なる混色はできない、それが岩絵具です。

月に行けばまた違った表現ができる!とアトリエの人が素敵発言してました。月世界画。

4.偶然を盛り込む絵具

さて、いま一度シンプルな岩絵具の彩色。

それが今ではこう。

■可能性は無限大

こうした複雑表現の他、

粒が大きいため盛り上げたり、

重さがあるため、立てかけて描けばオモシロイたれが出来たり。

数年前の拙作でいきますと、

この頃の作品、正直に申し上げますと

下地工程は自由研究の場。計算7割、天命3割。

■偶然を盛り込む絵具

ものすごくスキルをもった人は、混色の分離を操り、粗さの組み合わせを使いこなし、手数少なく効果的な表現ができるものです。

すっごい描き込んでいるように見えて、よくよく見たら3手くらいで描いてたりする。

ただ、岩絵具の粒1つ1つを完全コントロールしている人はいない。

それは間違いない。

そういう意味でかなり偶然を盛り込みやすい絵具だと思っています。

■先生は自分

そして「こうしたらこうなる」「ああしたらああなる」、そのあたりを誰が教えてくれるものでもないんですね。

いまこうしてしれっと話していることは、なんとなくこうだな、と実感してきたことで、

同じ材料を使っている人と「だよねー」となんとなくすり合わせて確証をえたもので、

自分がやっていること以外のやり方はわからなかったり、

自分の作品の構造も完全にはわかっていなかったり、

自分の先生は「過去に自分が描いた作品」ということがままあります。

よくある「日本画の描き方」本、

画家さんそれぞれの描き方が載っているものが多いんですが、まぁそういうことかなと思っています。

だから「日本画」の作品展にいくと、

絵にギリギリまで近づき、食い入るように構造を見ている人がチラホラ。

私もです。

5.岩絵具の買い方とお値段

・15g単位の量り売り

・100円からウン万円でお買い求め頂けます

そんなユニークな岩絵具、最後に購入のご案内です(テレビショッピング感)

ペン画にさらりとかけて強めるもよし、

アクリル絵具に混ぜてもよし

レジンで固めるなど立体物に用いてもよし、

瓶につめて眺めるもよし(これはけっこうオススメ)

けして「日本画」だけのものではありません。

一人に一色、お気に入りの岩絵具で彩るステキライフはいかがでしょうか。

最近は時計の文字盤に岩絵具とかありますね。

ま、悪ノリはオイトキマシテ。

■量り売り

いまどき通販でも買えますが、基本的に専門店で量り売りをしてもらいます。

ロットで微妙に色が違うので店頭購入がオススメです。

1両(15g)あたりの価格で売られているので。

「Aを3両、Bを1両、Cを10両…」というようにお伝え。

原料や粗さによって重さが異なるため、

おなじ1両でも体積が違ってくるのがポイントです。

重い粒子の絵具の1両はカサが少なく、軽いものは多くなります。

社寺修復など大量に使うところでは、メーカーさんから直接購入も。

「標準拾番 正味五百瓦」などと判が押された紙袋で買えます。

■気になるお値段

岩絵具、どうも高い高いというイメージが。

まぁ高いです。

天然岩群青だと1両6000円くらい。

試験管1本に6000円である(新米がいま5kg3000円超)

もちろんもっと高いのもあります。

お願いすればお店の奥の方から出てくる希少な品もあります。

しかし安いものでいくと100円台もある。

標準的なものは1両600~800円です。

「岩絵具は宝石を砕いた絵具」とたまに紹介されていますが、

鉱石を砕いているわけで宝石を砕いているわけではない。

そしてパワーストーン的な効力を求めるなら

絵よりも岩絵具単品を買って飾るほうが良いと思います。

これを機会に、岩絵具との距離が近づきましたら幸いです。

長々とお付き合いくださいまして、ありがとうございます。

「岩絵具」で検索した時に出てくる、基本情報以外のところを盛り込んでみました。

私自身、はっきり「岩絵具で描きたい」と思わないままアレヨアレヨと使い始め、いまだにこれを使っています。

美大出身の人にこの傾向は多いと感じていまして、

しかも皆、もがきながら翻弄されながらこの絵具と付き合っています。

画面に出てきたものを、自分のイメージ通りに構築していく絵画は

ある種の即興性と偶然性が魅力の1つ。

偶然に頼り切るというより、トライアル&エラー、試行錯誤の積み重ね。

瞬間的な感性と身体の動きが、時間とともに画面にのっていく感じ。

それは特にアナログ制作に顕著な面白さではないでしょうか。

それにしたってこんなムズカシイ絵具、なんで使っているんだろうとよく思います。

イマドキの使い方は再現性の精度も低く、共有できることも少なく、

和紙の風合いを隠し、技術がなければ厚塗りしてしまう。

でもなんだかんだと言いながら、この絵具にしかない魅力から離れられない。

そんな愛用者がたくさんいる絵具でもあります。

そんな岩絵具が「日本画のもの」という段階を終えて

今後もっといろんなところで愛でられればいいなぁと思っています。

そんなことを常々思っている私は

日本画左翼と言われています。

言い得て妙(’∀’)!

選挙ネタの回収も済みましたところで(冒頭の投票はがき)、

元気に悩みながら描いていこうと思います(*’∀)

おまけ

岩絵具の代表的な接着液「膠」についてはこちらより

も1つ、情緒的に絵具との思い出を語る「絵具がたり」

こちらは手短に語っています(*’∀’)

いいなと思ったら応援しよう!