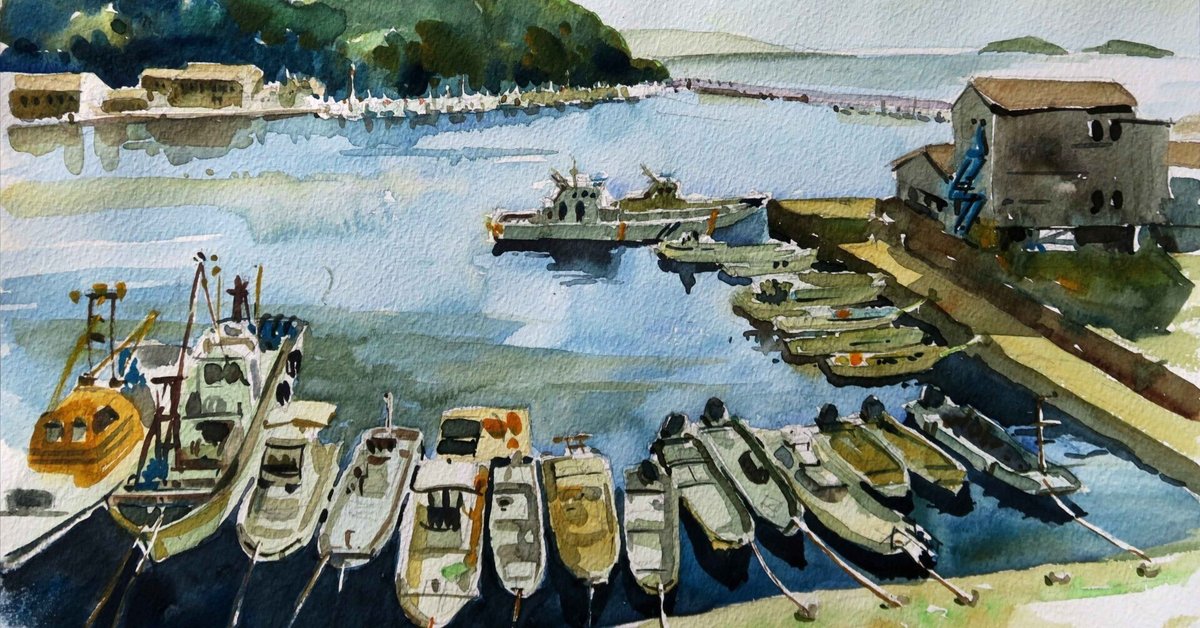

宿場町「室津」の小さなドック/海辺の水彩画

絵・文 岡本 幸雄

兵庫県室津。

たつの市御津町にあり、南に風光明媚な播磨灘が開けています。

近くを流れる二つの河川が山から運び込む栄養源により、前浜の漁場はとても豊か。底曳き網漁、船曳網漁、一本釣り漁…シラス、イカナゴ、サワラなどが獲れ、牡蠣養殖も盛んです。

三方を小高い山に囲まれ、奥に入り込んだ天然の良港はいつも静か。入江を低い岸壁が取り巻き、そこに多くの漁船が舫われています。船の停泊地を意味する「室の如く静かな津」や「室の泊」がその地名の由来とされています。

江戸時代、西国大名の参勤交代は室津まで海上を通り、そこから江戸までは過酷な陸路移動が行われました。このため室津は海路と陸路の重要な接点となり、港近くの沿道には多くの宿が建ち並んでいたそうです。資料によると、室津には、肥後屋、肥前屋、紀国屋、筑前屋、薩摩屋、一津屋の6軒の本陣がおかれたとある。当時の室津は日本最大の宿場だったとのこと。

沖に家島を望みながら七曲りをくねって進み、狭い坂道を下った先に港があります。岸壁に沿ってたくさんの牡蠣作業場が設けてあり、大勢の人が忙しそうに作業をしている光景が目に映ります。

漁協前を通り抜け、大きくカーブした入江の岸壁上を歩いて対岸へ向かうと多くの小型漁船が舫われています。岸壁が低いためでしょうか、漁船との目線が最高に心地よい。船の形、トモの漁具、オモテの設備を眺めているだけでも飽きることはありません。

漁協の対岸あたりに小さなドックを見つけました。民家に挟まれていてうっかり見逃すところでした。ちょうど小型漁船が1隻引き揚げられて何とも絵になります。

他に同じようなドックは見当たらなかったので、おそらく室津漁港唯一の施設なのかもしれません。「村の鍛冶屋さん」的な小さなドック。漁師さんにとってはなくてはならない存在です。

おかもと・ゆきお profile

1944年、姫路市生まれ。1967年古野電気入社。フルノ在籍時からマリンギアライターとしても活躍し、「須磨はじめ」のペンネームでフィッシング雑誌などに寄稿。著書に「魚探とソナーとGPSとレーダーと舶用電子機器の極意」、「魚探大研究」、「魚探・GPS 100%使いこなしブック」など多数。著書の挿絵から水彩画の世界へ。

本記事は2016年〜2022年までBoat Fishing誌にて連載されていた「海辺の水彩画(絵・文 岡本 幸雄)」を再編集したものです。

「宿場町「室津」の小さなドック」は2016年3月号に掲載された内容です。

当時の面影とともに水彩画の世界観をお楽しみください。