オススメのカリグラフィー関連洋書

カリグラフィーは欧米の文化なので、当然ながら和書よりも洋書の方が数が圧倒的に多いです。が、多いということは当たり外れも結構あるので、どれを買っていいのか分からないという人に向けて、手持ちのものからいくつかオススメを紹介したいと思います。

▼和書についてはこちらの note をご覧ください。

英語(その他外国語)解んないんだけど買うの?

いいんです買いなさい。私だって大して読めてません(笑)。読めなくても、本場の達人たちの作品を目に焼き付けてください。それも上達への近道です。

なにはともあれこれを買え

Writing, Illuminating and Lettering

カリグラフィー中興の祖、英国のエドワード・ジョンストン Edward Johnston (1872–1944) の手による著書です。中世に隆盛を誇ったものの、15世紀に活版印刷が発明されると急速に廃れていったカリグラフィーを、現代に蘇らせたのが彼です。1906年に初版が出版され、以後いくつかの出版社から、何度も絶版になりながら100年以上経った今も出版され続けています。

これはもうとにかく何も考えずにポチってください。「ジャイアント馬場は強かったのか」と訊くのが愚問であるのと同様、内容などもはやどうでもいいのです。持っていること自体がカリグラフィーを学ぶ者として重要なのです。パスポートみたいなもんです。これさえ持っていれば「私はカリグラフィーを勉強しているんだぜ」と胸を張って言えるのです(笑)。

▲英国の D&B Books からこんな版も出ています

教則本

Calligraphy: A Complete Guide

フランスの Julien Chazal 氏の著書。本記事で紹介する本の中でトップクラスに紹介されてる書体が多く、また作風が大変カッコいいです。正直これ一冊あれば教則本は十分じゃないかと思うぐらいです(笑)。

▲ 2024年6月、日本語版が出版されました

Calligraphy in 24 One-Hour Leesons

フィンランドの Veiko Kespersak 氏の著書。こちらも書体数が多めです。前述の Chazal 氏より素直でスタンダードな字形が特徴です。

The Art of Calligraphy(もっと知りたいカリグラフィー)

英国の David Harris 氏の著書。書き方のみならず書体史を勉強するにもいい本です。実は日本語版がありますが、どちらも絶版で古書でしか手に入りません。

個人的には再販を望むほど大変いい本だと思いますが、あまり世に知られていないのが残念です。

Contemporary Calligraphy

英国の Gillian Hazeldine 氏の著書。書体数が少なく遊びの少ない字で退屈に思えますが、基礎をしっかりやりたい人はこちらが向いてると思います。本自体の組版がスッキリしていて大変キレイです。

Calligraphy & Lettering: A Maker's Guide

紹介されてる書体は少なく、代わりに作品作りの方に多くのページを割いています。プロジェクトごとに執筆者がいて、ラテン文字だけでなく、アラビア文字や和文まで紹介さている変わりダネ。和文の方は英国在住の下田恵子さんが担当しています。

Mastering Copperplate Calligraphy

アメリカの Eleanor Winters 氏の著書。カッパープレートしか取り扱っていませんが、この書体に関してはこれが一番スタンダードな教科書です。

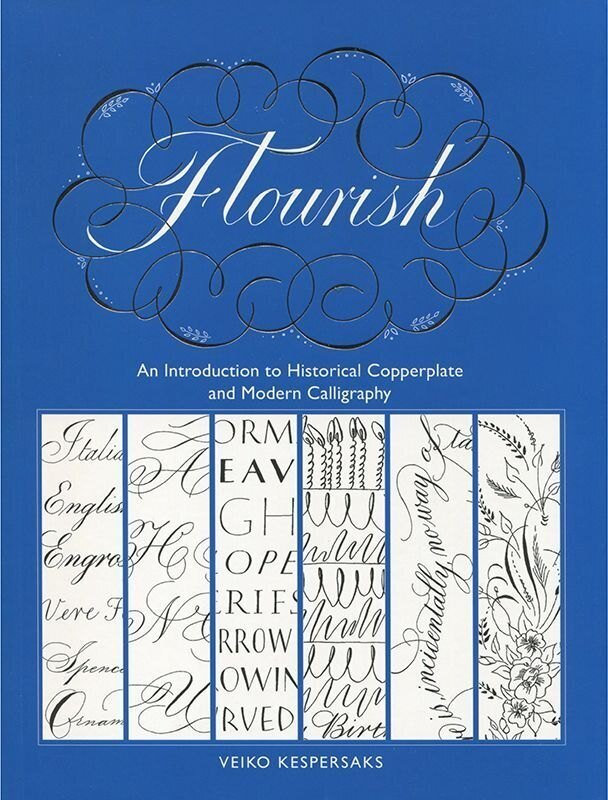

Flourish: An Introduction to Historical Copperplate and Modern Calligraphy

こちらも Kespersaks 氏の著書。カッパープレートのトラディショナルなものとモダンカリグラフィー、双方を解説しています。一般書店にほとんど流通してないので入手困難なのですが、ありがたいことに日本に取り扱ってるショップがありました(画像をクリック)。

Medieval Calligraphy

アメリカの Marc Drogin 氏(故人)の著書。イタリック登場以前の古い書体のみに特化した教本です。荘厳な雰囲気の古典をやりたい人向け。

The Bible of Illuminated Letters

英国の Margaret Morgan 氏の著書。中世の聖書等に見られる複雑な装飾を施された大文字(illuminated initials)の書き方の教科書です。金箔を貼り付けるギルディングなども紹介されています。前述の本と組み合わせて装飾写本を再現してみるのもいいでしょう。

Spitzfederkalligrafie

ドイツの Stefanie Weigele 氏の著書。カッパープレートの教本ですが、本自体が大変美しく見ていてワクワクします。

▲日本語版が発売されました

Schön schreiben können

ドイツの Gottfried Pott 氏の著書。10書体ほどが紹介されていますが、書風が大変カッコいいです。この方か Chazal 氏の書風が私の憧れです。これもドイツ語。

Kalligrafie Meisterklasse

同じく Pott 氏の著書。こちらも教本ではあるんですが作例が多く、作品集と言っても過言ではないぐらいです。氏の作風はどこか東洋風で、まーカッコいいです。

Calligraphy & Lettering

ノルウェーの Christopher Haanes 氏の著書。2020年、Kickstarter にて資金集めが無事達成されて制作されました。前半は書体史、後半は数種の書体の教科書となっています。氏はノーベル賞のディプロマなどを手掛ける凄腕です。氏のサイトから直接購入可能で、金額が2種ありますが、高い方が欧州外への送料を含んでいるので、そちらを注文してください。

Foundations of Calligraphy

英国の Sheila Waters 氏の著書。書風がちょっと一昔前かなという感じはしますが、基礎をしっかり学びたい人向け。「イタリックから始める人が多いですが、実は難しい。最初はファンデーショナルハンドを勧めます」とあり、私もそう思います。Amazon では法外な値段が付いてるので、John Neal で購入した方がいいと思います。

※2023年版が出ました→

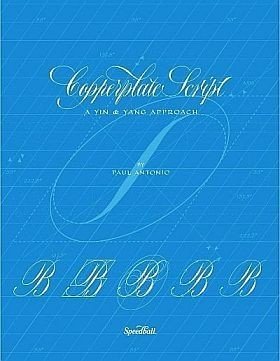

Copperplate Script: A Yin & Yang Approach

英国の Paul Antonio 氏の著書。カッパープレートの教本ですが、かなり丁寧に分析を含めて解説しています。今の所 John Neal でしか購入できないようです(画像をクリック)。

左:A Simple Copperplate Manual

右:Copperplate Variations

英国の Rachel Yallop 氏の著書。カッパープレートの教本で、左の白い方が基本、黒い方が字体のバリエーションを紹介しています。氏はオブリークではなくストレートのホルダーを使って書いており、ストロークのウェイトの付き方が通常とは若干違います。書風は大変優雅で品があり、女性らしい柔らかさがあります。氏のサイトでしか購入できませんので、画像をクリックしてサイトへ飛んでください。

Learn Spencerian Calligraphy, Ornamental Penmanship, and Flourishing

ベトナムの Dao Huy Hoang 氏によるスペンサリアンの教科書です。この書体に関してはこれがお勧めなんですが、現在は書籍は品切れで、eBook 版しかないようです。残念。氏は他にも3冊教本を執筆しており、同サイトで購入できます。

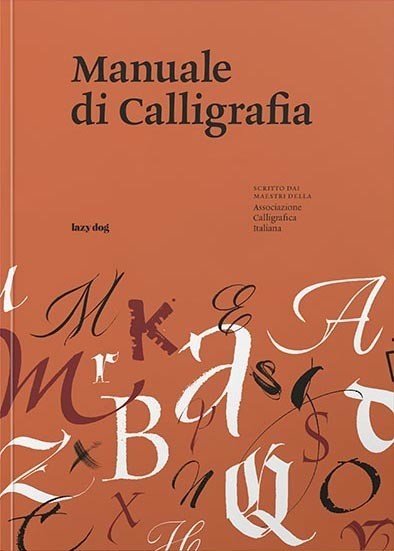

Manuale di Calligrapfia

イタリアカリグラフィー協会の著書。協会員複数人の共著となっています。書風は意外と真面目な感じ。作例が豊富に載ってます。イタリア語。こちらも Amazon ではなく個別の販売サイトです。

Formal Brush Writing

英国の Tom Kemp 氏の著書。平筆によるローマンキャピタルの教本です。この書体については他の書籍でも紹介されていますが、この本が一番詳しいと思います。ただ大変残念なことに現在は非常に入手困難で、Amazon ではかなり高額になっており、AbeBooks にも滅多に入荷しません。さらにサイトをご覧になれば判りますが、著者も陶芸家へ転身してしまい、カリグラファーとしてはもうほとんど活動してないようです。アメリカの John Stevens さんがこの書体の教本を執筆中ですが、まだ時間がかかりそうです…。

Mastering Brush Roman Capitals

前項で述べた John Stevens 氏 によるローマンキャピタルの教則本が、2024年7月ようやく出版されました。入稿して5年かかったそうです(笑)。同書体の教則本としては決定版。即入手です!

Calligraphic Flourishing

文字から伸びた飾り線をスワッシュ swash、過剰に伸びたり(笑)文字から離れた飾り線をフローリッシュ flourish と呼びますが、それの書き方に特化した珍しい教本です。かなり詳しく書いてありますが、本文がカリグラフィーイタリックで読みづらい…。

Ornate Pictorial Calligraphy

表紙にあるような、ポインテッドペンによるイラストの描き方の教本です。中世にはカッパープレートの文字にこのようなイラストを添えていました。基本のストロークは序盤にちょっと解説してあるだけで、あとは見本が大量に掲載されています。難しそうですが、すべて基本のストロークで描かれていますので、できないはずはないのですが…まあそううまくは行きません(笑)。

作品集・その他資料

Hermann Zapf and His Design Philosophy

ザ・マイスター、と私が勝手に呼び讃えている(笑)ドイツの Hermann Zapf 氏の著書。氏は大変優秀なカリグラファーであり、また多くの書体を世に出したタイプデザイナーでもあったという稀有な方です。2015年に96才で亡くなっていますが、カリグラフィーに関する著書が少ないのが残念です。

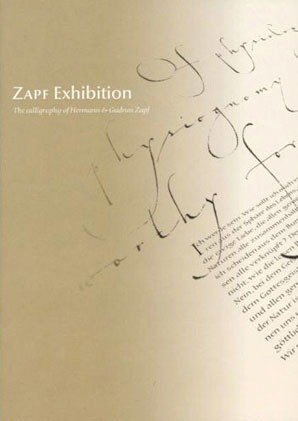

ヘルマン・ツァップ&グドルン・ツァップのカリグラフィーの世界

洋書じゃないですがついでに紹介。2011年に日本で開催されたツァップ夫妻の展示会の図録です。震災で開催が危ぶまれましたが、数ヶ月遅れで無事開催されました。予定が合わず行けなかったのが残念でなりません。主催者の J-LAF(ジャパン・レターアーツ・フォーラム)のサイトで購入できます。

Kalligrafische Sinfonien (Calligraphic Symphonies)

教本のところで紹介した Gottfried Pott 氏の作品集。そこでも述べましたが、どこか東洋的な書風が特徴です。独英併記。

Schreiben mit Hand und Herz

こちらも Pott 氏の作品集。こっちはドイツ語のみ。

Scribe: Artist of the Written Word

アメリカの John Stevens 氏の作品集。こちらかなりオススメですが、Amazon での取り扱いがないのが残念です。余談ですが、この方の奥様は日本人です。

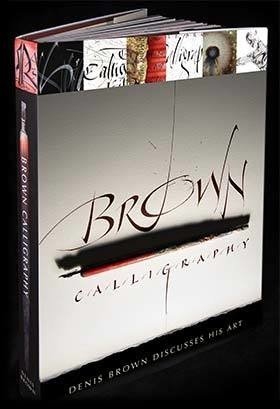

Brown Calligraphy

アイルランドの Denis Brown 氏の作品集。ダイナミックで前衛的な作風が特徴です。氏のサイトで購入可能。サインしてもらうことも可。

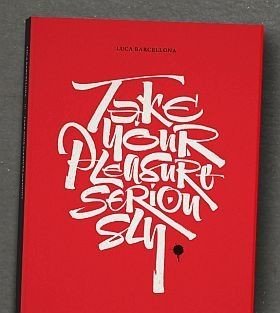

Take Your Pleasure Seriously

イタリアの Luca Barcellona 氏の作品集。グラフィティがバックグラウンドにあるようで、それ風味の書風が特徴です。これも残念ながら直販のみ。伊英併記。

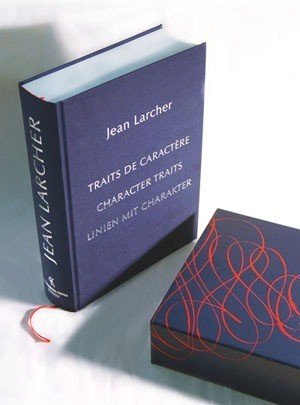

Traits de Caractère

フランスの Jean Larcher 氏(故人)の作品集。624ページと超分厚いですが、1ページに1作品、しかも裏は白紙。つまり1葉に1作品しか掲載してないのでこんなに分厚くなってます。500冊限定ですでに絶版。古書市場で見つかることを祈ります…。

The Universal Penman

18世紀英国のカリグラファー、George Bickham が編纂したカッパープレートの作品集。現代でもこれを模写して学ぶ人は大変多いです。お手頃価格なので入手しやすさも魅力。ちなみに出版社の Dover は古い書体見本帳などを多く所蔵しているようで、それらのコピーを安価に出版してくれています。

The Eternal Letter

ローマンキャピタルについての研究書。トラヤヌスの記念柱はもちろんのこと、それから派生したフォントなどについて書かれています。

The Most Beautiful Bibles

中世の装飾写本の中から美しいものを厳選して紹介しています。

ケルズの書 The Book of Kells

世界3大装飾写本のひとつに数えられる、アイルランドの国宝・ケルズの書を詳解した本です。インシュラーは現代ではあんまり人気のない書体ですが(笑)、その最高峰を大きな図版で見られる貴重な本です。原書がありますが、邦訳版のこちらを紹介しておきます。

各書体を時代の古い順から当時の写本を用いて解説している本です。こちらも邦訳版で、原書は Stan Knight の『Historical Scripts: From Classical Times to the Renaissance』です。

English Handwriting, 1540–1853

16~19世紀英国の優れたカッパープレート作品を紹介した本です。Bickham Script の George Bickham、Snell Roundhand の Charles Snell、Shelley Script の George Shelley などなど、現代でも用いられてる書体に名を残す綺羅星の如き天才たちの作品は、見ていて震えが来るほどです。古い本ですが、古書は割と出回ってます。

An Italic Copybook

16世紀イタリアのカリグラファー、Bernardino Cateneo が著したイタリックの手本帳(copybook)を、原寸でそのまま掲載した本。イタリックが生まれた時代のクラシカルなスタイルを学びたい人に。

美しい痕跡 手書きへの讃歌

和書だがついでに紹介。イタリアのカリグラファー、フランチェスカ・ビアゼットン氏のエッセイ集ですが、巻末に16世紀イタリアのカリグラファー、Ludovico degli Arrighi の『La Operina』というイタリックの手本帳の和訳を収録しています。この本はカリグラファーの間では大変有名なものですが、和訳はこれが初です。原書はあちこちのサイトで見られますが、以下の Library of Congress のものが一番いいでしょうか。PDF でダウンロード可。

The Oxford Handbook of Latin Palaeography

オックスフォード大学によるパレオグラフィー(古文書学)の手引書です。もちろんカリグラフィー書体にも多く触れていますが、1000ページ以上あるガチの学術書なのでよほどのモノ好きにしかお薦めしません(笑)。

いいなと思ったら応援しよう!