「大都市圏と地方とで位置づけの異なる国立大学の存在」

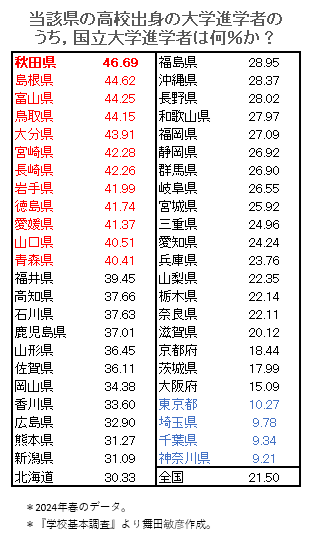

この表は、日本の各都道府県における大学進学者のうち、国立大学へ進学した割合を示しています。このデータには、教育環境、進学傾向、地域ごとの特徴など、さまざまな要因が絡んでおり、日本の教育事情を深く理解するうえで重要な情報が含まれています。以下では、さらに詳細な分析と考察を行います。

1. データの背景:国立大学進学割合とは

国立大学とは?

日本には国立大学が86校(2024年現在)あり、その多くが高度な学問や研究を行う拠点として、国内外で高い評価を得ています。学費が比較的安価であり、地域に密着した大学が多いことから、多くの学生にとって進学の選択肢となります。本データの意義

このデータは、大学進学者の中でどの程度の割合が国立大学を選択しているかを示すものです。私立大学や公立大学もある中で、国立大学進学の割合が高い地域では「地元の国立大学の影響力が強い」、低い地域では「私立大学の存在感が大きい」など、地域の教育環境や進路選択の傾向が読み取れます。

2. 上位地域の特徴

表の上位を占める都道府県(赤字で示されている地域)には、以下のような特徴が見られます。

(1) 秋田県(46.69%) - 全国1位

特徴

秋田県では、大学進学者のほぼ半数が国立大学に進学しています。このような高い割合を示す背景には、次の要因が考えられます。地域における国立大学(秋田大学)の存在感。

地元の学生が「地元志向」または「経済的理由」から国立大学を選ぶ傾向。

秋田県は他県に比べて私立大学が少ないため、進学先が国立大学に集中している可能性。

(2) 島根県(44.62%)、富山県(44.25%)、鳥取県(43.91%)

共通点

これらの地域も地方圏に属し、国立大学が地域の教育の中心的存在であることが伺えます。島根大学、鳥取大学、富山大学など、地元の国立大学が学生にとって進学先として選ばれやすい。

地方では、経済的な理由で学費が安い国立大学が魅力的とされることが一般的。

地方出身者の地元志向が影響している。

(3) 地方圏の全体的な傾向

傾向としての地方志向

地方では、首都圏や大都市圏に比べて私立大学の選択肢が少なく、国立大学への進学が中心となる傾向が強いです。また、国立大学は地元にキャンパスを構えるケースが多く、地元志向の進学希望者にとって現実的な選択肢です。

3. 下位地域の特徴

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?