改善を成功に導くカギ その壱の二

少し前書きです。

ちょっと昨日ショックなことがありまして、更新できませんでした。

今書いている記事にピッタリのことが社内で起こっていて、正直「ウ〜ン」と唸ってしまったほどでした。

ただ、(弊社の)問題の在処が分かったのは、ある意味良かったのかも知れません。

その辺りも含めて、今後の記事に反映させていきたいと思います。

クラウドのメリット① (クラウドは虹のかけ橋)

前回の記事で紹介したクラウドですが、その最大のメリットは、やってみて実際に答えが出ると楽しいってことです。

それまでは見つけられなかった視点が、パッと目の前に現れるような瞬間があって、「え、こんな風に思ってたの?」とか、「こんな思い込みしてたんだ」と言った気づきや目覚めがあるからです。

特に対立の構図が明確に分かって、それがほんのちょっとの違いでしかないことが見えてくると「つまらないことで争っていたんだなぁ」ということに気がつくのです。

そうなると、今までの対立が嘘のように解消され、次の目的に向かって足並みを揃えて向かえるようになるのです。

このようにクラウドは、雲と雲を結ぶ虹のかけ橋のように、非常に優れた問題解決力を持っているのです。

クラウドのメリット② (時間を無駄にしない)

このクラウドを書くという話をすると、大体皆同じような反応をします。

「そんなことをやっている時間はない」

実際にそうかも知れません。

ですが、少し考えてほしいのです。

対立をそのままにしておくことで、一体どれだけの時間をムダにするのでしょうか?

今回の事例である『つまみ食い改善』であれば、その改善にかける時間の全てがムダになる可能性すらあります。

クラウドを書くのに必要な時間は、せいぜい1〜2時間です。

でも改善にかける時間はその程度では済まないでしょう。

ちょっと考えれば、どちらに時間を費やすべきかすぐ分かるはずなのですが、目先のことに囚われている人ほど、先に挙げたような反応を示します。

また一方で、まだ慣れていなかったり、本当にうまく作れるか自信がない場合もあるでしょう。

そこで、各箱を埋める際の質問をまとめました。

この質問に答えてもらうだけで、各箱が埋められますので、クラウド作成の時間短縮につながります。

ぜひ、参考にしてください。

またクラウドに慣れてくると、『対立の構図』=『クラウドのネタ』という図式が出来上がります。

私は『つまみ食い改善』のような対立の構図がある事例に出くわすと、すぐに「クラウド書こう」と言います(笑)。

一瞬「またかよ〜」って顔をしますが、クラウドに取り組んだ経験のあるメンバーがいると、思った以上に短時間で済みますし、問題解決の糸口がつかめるので、経験のあるメンバーからは支持されます。

ですので、クラウドには是非一度挑戦していただきたいと思っています。

クラウドをもっと詳しく知りたいという方は、こちらの著書を参考にしてください。

クラウドはルールを守って書くだけなので、子どもでも書くことができます。

ですのでクラウドは、海外でも国内でも子供たちに考える力をつける教育(教育のためのTOC)にも使われています。

対立を解消し目標を達成するもう一つのカギ

さて、問題の対立を解消してくれるクラウドですが、このクラウドの最も難しい点は、対立を両立に変えてくれる方策を見つけ出すところだと言えます。

下に図で言えば、真ん中にある黄色の箇所です。

今回の例では、『素早く、且つ確実に成果を出し続ける方法を模索し、実行する』とあります。

では、対立を両立に変えるための具体的な方策は、どのように見つければ良いのでしょうか。

ここで一つ注意点があります。

これから紹介する対立を両立に変える具体的な方策を見つける方法は、ゲームの攻略法のように『誰にでも』『手早く』『簡単』にできるものが見つかるという意味ではありません。

改善を成功に導くカギに抜け道はありません。

ただあるのは、問題解決に集中するか、否かだけです。

問題解決に集中すれば、素晴らしい成果を短期間で出すことも可能です。

でも集中できなければ、有限であるリソースを使い果たすだけでなく、努力の割に結果も伴わず、期待した成果を出すこともできないでしょう。

期待した成果を短期間に出すためには、何よりも一点に集中することが大事なのです。

ゴールに集中するODSC

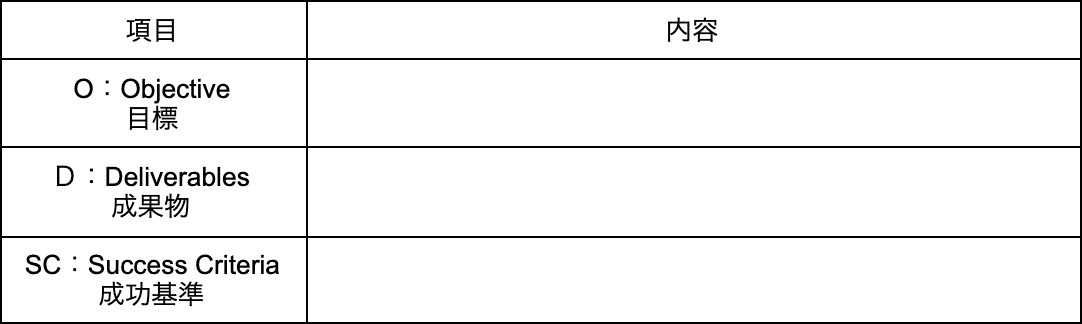

ODSCとはTOCにおける俗称です。

「O」はObjectives (目的)

「D」はDeliverables (成果物)

「SC」は Success Criteria(成功基準)

を現し、三つの英語の頭文字をとった略称です。

ODSCを作成する際には、上のような表を使います。

どのようなものを各項目に入れていくかをまとめた表が以下になります。

今回の例で言えば、Oには目標、今回の例で言えばクラウドのAが入ります。

Dには

※ 印具体的に要求される成果物を定義する。

※ 目に見えるある商品や製品、社内のルールや規定など。

※ 人員の成長も成果物。

※ 改善を成功させる上で完成させる必要がある成果物を定義する。

が入ります。

そしてSCには

※ 改善を成し遂げ、且つ会社の利益に反映される具体的な成果の目標額。

※ 人員のスキルアップの結果も含まれる。

※ 成果を達成する期間(〆切り・納期)。

※ 改善成果を評価する等級。

が入ることになります。

このように、成果物や成功基準を決めることで、目標に集中することができるだけでなく、具体的な成功基準も決めることができます。

ODSCを使うことによって、改善すべきポイントを事前に決められると共に、集中すべきポイントを明確にすることができます。

上の表の項目を埋めていくだけで、集中するポイントが見えてきて、対立の構図から両立の構図へと、変化していくのです。