海から食卓へ。魚の流通を分かりやすくまとめてみました

はじめまして。飲食店向け鮮魚仕入ECサイト「魚ポチ」を運営しています、くさかべ(@tsnrblue)です。

フーディソンに入社し、はや7年……。私にとっては当たり前になった卸売市場の光景ですが、前職の先輩から「魚って当たり前に食べてるけど、どうやって値段がついて、流通しているのか全然知らない。たぶん世の中の人ほとんど知らない気がする。」と言われ、ハッとしました。

たしかに、7年前の私もそうでした。

普段当たり前に食べるこの魚は、どこで釣れて、どうやって値段がつき、どうやって運ばれてきたのか、何も知らなかったのです。インターネットで検索しても手触り感のある情報がほとんどありません。

ということで「生鮮流通の難問に取り組んでいる私たちが、もっと生鮮流通のリアルな情報をお伝えしないといけない!」という勝手な使命感を持って、生鮮流通についてたくさん発信していきたいと思います(もし、誤った情報があればご指摘いただけると助かります)。

1. 鮮魚の市場流通

2. 漁業者

説明不要ですが、漁師さんがいないと私達はおいしいお魚を食べられません。漁獲場所、船の大きさ、漁法、仕立て方は実に様々です。

3. 漁港・漁協

漁師さんが釣った魚は、所属する漁協、近くの漁港に水揚げされます。そして定時でセリ・入札が行われます。漁港では、買参権の免許をもった仲買人が、魚の目利きや受注状況を考えながら、セリ、入札を行います。

重要な点は、魚は天然資源であり、天候や海の状況に大きく影響され、計画的な水揚げができないゆえに、価格の相場は毎日変動する点です。当たり前ですが、明日何が釣れるのか誰もわからないのです。

消費サイクルが早く、出荷時間の制約がある鮮魚は、短時間で売買を成立しないといけない上に、各地で情報が分断されやすいことから、全国の全体最適での需給マッチングは成立しづらく、各地によって魚の価格差が生まれやすい構造にあります。

また、買い付けた魚の鮮度持ちや身質を保つために、仲買人さんが創意工夫を凝らしています。鮮度維持の処理方法(活〆神経抜きなど)や、仕立て方(シャーベット氷など)でも価格は変わります。

漁港で仲買人が買った商品は箱詰めされ、産地卸売市場の荷受に運ばれます。

仲買人は、セリ落とした魚を発泡スチロールに詰め、魚種や数字を書いて、市場便(複数の漁港で集荷して市場へ配送する便)を利用し、発送します。

簡単な送り状は書きますが、宅配会社のように、住所、時間指定、温度帯など細かいことは書きません。発泡スチロールに「xx市場 xxx行き」と書けば届いちゃうんです。すごいですよね。雑に思われるかもしれませんが、出荷までとにかく時間がないのです。

さて、箱の数字は何を意味しているのでしょう?

主に、卸売市場では鮮魚は、箱単位、価格はキロ単位で売買されます。仮に、この箱がキロ2,000円で売買されると、箱は6,800円、1尾あたり約755円程度と計算になります。※箱単価で売買される場合もあります。

4. 産地市場

産地市場とは、水揚げされる場所に近い卸売市場です。例えば、長崎県のある漁港で水揚げされた魚は、「長崎県の長崎魚市場」に出荷されることが多いでしょう。

産地市場は水揚げは多いが、消費する人が限定的であるという特性があります。産地で余剰に水揚げされた分を、高く買ってくれるどこかの市場・買い手を考える必要があります。

市場では、荷受と呼ばれる会社が、全国の漁港や市場から集荷を行っており、集荷した商品を市場の仲卸や他の市場へセリ・相対で取引し、価格を形成をします。

セリ・入札

売り手が、買い手に競争で値をつけさせ、最高の値をつけた人に売る取引方法。オークションです。声や手のジェスチャーで即座に競り上げて決める方式もあれば、紙に値段を書く入札方式もあります。「上げセリ」が主流ですが、せり人が品物の価格を下げていく間に、一番早く手を挙げた人が落札する「下げセリ」など多様です。

相対取引

売り手と買い手が、販売価格・数量について交渉のうえ、販売する方法。量販店の取引が増えたことで、相対取引の比率は増えています。

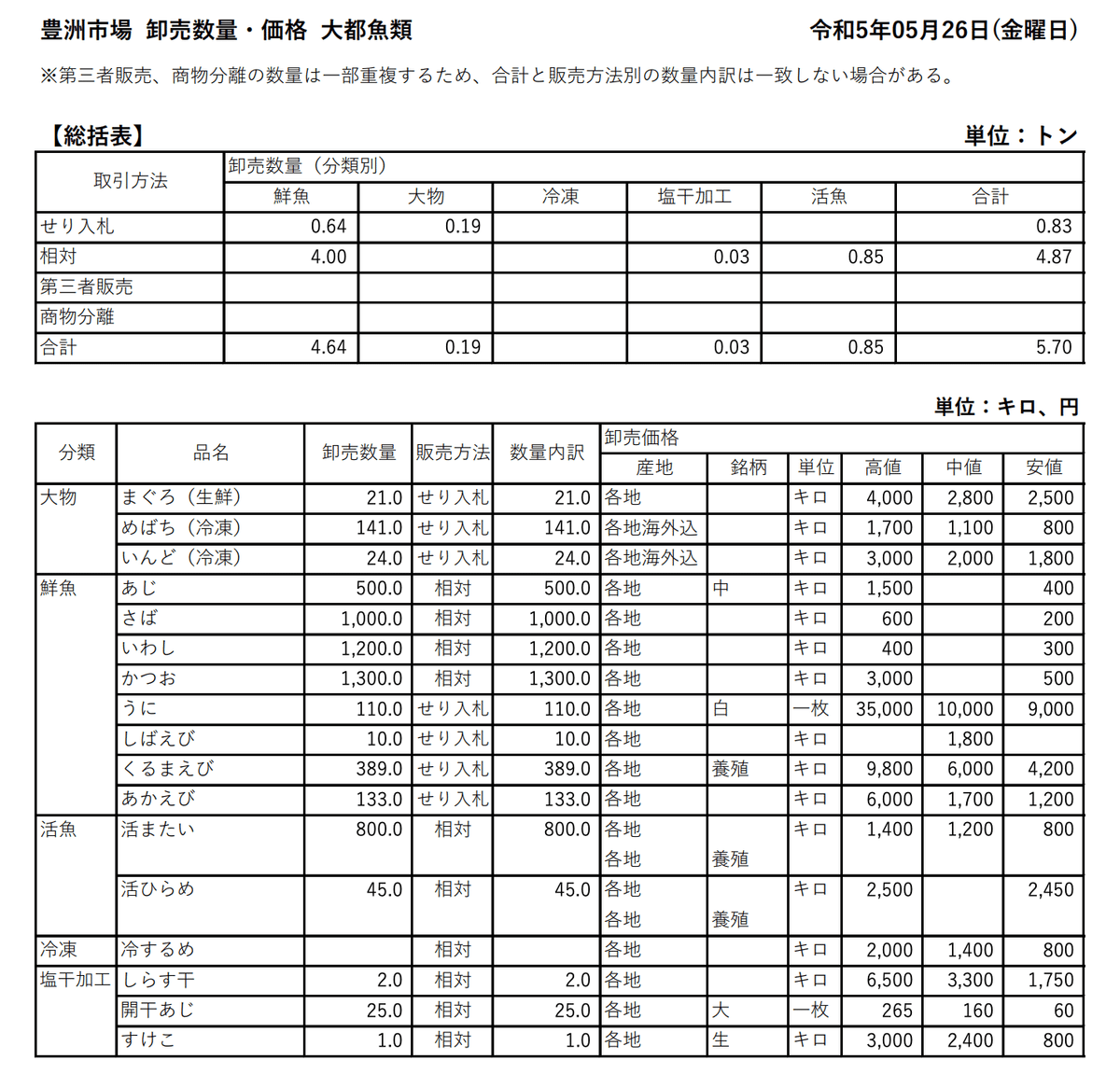

下の表は、2023年5月27日の長崎魚市場の相場表(売買の結果)です。

タイが、190キロ水揚げされ、仲卸と取引をおこなったところ、一番安値で1キロあたり350円、一番高値で1キロあたり1,500円だったということ示しています。同じタイでも価格差が5倍ありますね。

タイといっても、魚体のサイズ、漁法、外傷など、価格の評価は様々です。

5.消費地市場

都会近くの卸売市場は、消費する人が多いので「消費地市場」と呼ばれます。東京の豊洲市場、大阪の本場(福島区)などが該当します。

価格は需給で決まるため、一概には言えませんが、原則的には、産地市場よりは高値で売買されます。消費地まで運ぶ物流費、人件費が発生するためです。

一方で、産地がどこにも売り先がなくて困っている場合は、投げの相場(いくらでもいいから買い取ってくれの状態)になり、産地市場、漁港は赤字で販売せざるおえないこともあります。計画生産できない、事前に需要がわからないためです。

消費地市場は、全国各地・世界から食材を調達し、供給する機能があり、消費地市場の仲卸は、売り先である量販店・飲食店から前注文を前日にとり、荷受に対してセリ・相対取引をします。その後、売り先別に、目利き、小分け・パッキング、配送、お金の回収をします。

肌感ですが、豊洲市場では、セリはマグロ・活魚・ウニくらいで、ほとんどは相対取引で行われいる印象です。消費市場の強い買い手である量販店は、中〜高値でも前日に相対取引で約定しておかないと、物量を確保できないからです。「大量に買えば安くなるんでしょう」と考える方が多いと思いますが、毎日の荷受の集荷量(供給量)が違うので一概にそういうわけにはいきません。

工業製品と異なる点であり、生鮮品トレードの奥深い点ですね。

市場で安く生鮮品を買う方法

さて、卸売市場でどうやったら安く生鮮品を買えるのでしょうか。市場で生鮮品を買うコツは「売り先のない余剰在庫を、たくさん買ってあげること」です。市場では「おっつけ(相手に魚をおっつけて販売する)」、「セリ残(セリの残り物)」と言われます。

生鮮品は鮮度が命。時間軸でのボラリティが大きいので、利益が減ってでも早く換金しないと腐って無価値になります。

禅問答のようですが、「相手が困っているときに、買ってあげられる売り先を持っている、自社で売り切れる力がある」ことが大事です。先に買い手から確実にこの品目、この量が欲しいというと、多少高値でも掴まざるおえないのです。

ちなみに、フーディソンは子会社である「フーディソン大田」として、豊洲・大田市場内で買参権・仲卸免許を持ち、市場の荷受・全国の産地・漁師の方からセリ・集荷・小分け・配送を行っています。

生鮮品と物流は切れない関係

余談ではありますが、一般的に、生鮮品は単価が低いので、商品代金に占める物流費比率は高くなります。(ユーザーとしては好きですが)産直サービスが長年主流にならない要因は、1注文あたりの商品代に占める物流比率の高さにあると私は考えています。複数のサプライヤーと複数の消費者(N:N)の取引毎に、人件費・梱包資材費・配送費が発生するので、規模の経済がはたらかず、1件あたりの物流コスト比率は必然的に高くなります。一方、市場流通は、10tトラックに複数産地の商品を容積いっぱいに積み込み、市場間を往復配送するので、食材に占める物流費用は相対的に低くなります。

その結果、産地から直接個人で買うよりも、近くのスーパーで買ったほうが安くて、便利という構造になります。

当社もよく勘違いされるのですが「流通を中抜きすれば、効率化される・利益が出る」というほど単純な構造ではありません。産地から少量つまんで仕入れるより、豊洲・大田市場で買ったほうが安くて良い商品である場合もあるのです。

6. 量販店・飲食店。そして、あなたの食卓へ

鮮魚を1尾仕入れるだけでも、水揚げから多段的な流通プロセスで、多くの関係者が生鮮流通には関わっていることを、なんとなくご理解いただけたら嬉しいです……!

遠くの大きな海で、魚が水揚げされ、私達の口に新鮮な状態で提供され、豊かな食を味わえる。というのはなんとも奇跡的で、流通の職人たちが、産地から消費地へ、過去から未来へ、バトンをつないでくれているおかげなのです。

いまは当たり前に食べられる鮮魚ですが、「慢性的な人材不足」、「漁獲資源の減少」、「海外の市場成長」「原料の高騰」など、国内において明るい話が少ないのは事実です。サンマ・スルメイカのように、当たり前に食べている大衆魚が高級品になる世界が近いかもしれません。

私達は、テクノロジーの力で生鮮流通をアップデートし、持続可能な豊かな食産業を再構築していくために、日夜業務に励んでいます。食産業・生鮮流通はあまりに巨大で、複雑です。

何十年後も美味しい食を楽しめる状態にするために、一緒にチャレンジしてみませんか。

7. フーディソンでは新たな仲間を募集しています!

少しでもご興味がございましたら、カジュアルにお話しさせてください。

ご連絡お待ちしております!