吉祥寺で「日本文学盛衰史」の舞台を観たことがきっかけで

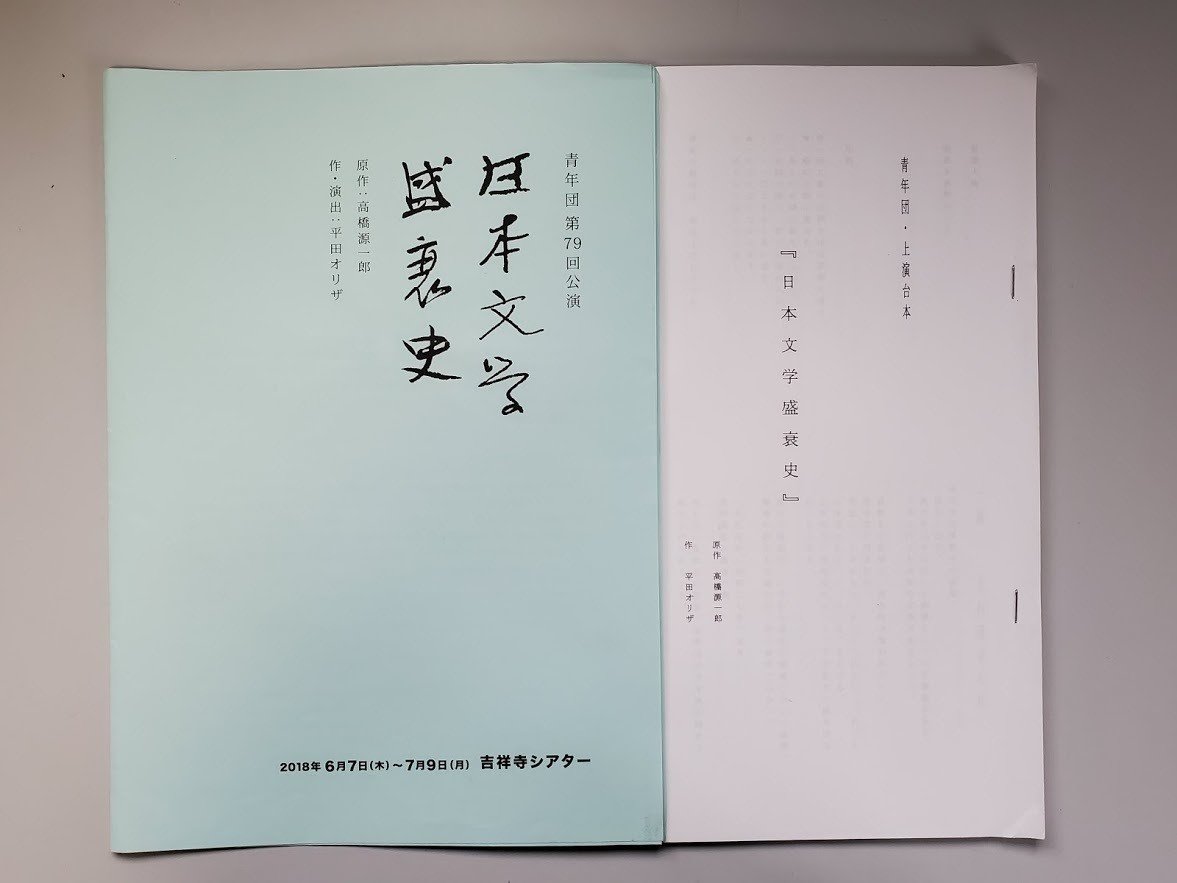

10年近く前、平田オリザさんの授業を、青学のワークショップデザイナープログラムで受けた。そのときの衝撃が大きくて、その後青年団の舞台をいくつか観に行った。その中の1つが吉祥寺シアターで上演された「日本文学盛衰史」だ。原作は高橋源一郎さん、作・演出が平田オリザさん。

舞台で描かれているのは、1894年から1916年の22年間のこと。北村透谷の葬儀、正岡子規の葬儀、二葉亭四迷の葬儀、の夏目漱石の葬儀の4場構成だ。

何十人もの作家が次々に舞台に登場する。時代設定は明治後半から大正の初期だが、そこにツイッター、LINE、スカイプ、蜷川幸雄と藤原竜也、加計学園、Amazon、『火花』、AV、VR、ベイスターズの筒香、校閲ガールの石原さとみ、などこれでもかこれでもかと現代の文化が飛び出してくるので見ていて飽きない。

さらに、島崎藤村が田山花袋に

「田山君、その女性が座ったあとの布団に突っ伏す癖は治した方がいいよ」

田山が島崎に

「君も女性の前髪にすぐに触ろうとする癖は、治した方がいいよ」

と言うなど、「布団」や「初恋」のことを知っていると笑えるような台詞がちりばめられている。そういう「知っていると笑える」というシーンがこれまた次から次へと出てくるのだ。実際に客席では何度も笑いが起こっていた。

最後には、日本の近代化において、国民国家の礎となる言葉や意識を作るということに対して、どれだけ多くの作家たちが並々ならぬ思いを抱いていたかが伝わってきて泣きそうになった。先人たちが培ってきたものがあって今があるのだということに改めて畏敬の念を感じた。

一方で、その時代のことを自分がいかに知らないかということにも気づいて愕然とした。実際に日本の近代のことを、日本史の教科書の太字になっているレベルでしか私は知らなかった。文学にしたって教科書に出てきた作家の名前や代表作の書名をいくつかを知っているくらいだ。その背景知識のなさが、ショックやみじめさをごちゃまぜにした虚しさとなって押し寄せてきた。観終わった帰り道、吉祥寺の街をしょぼしょぼと歩いて帰った。

この舞台を観に行ったのは2年前、ちょうど真剣に書くということに取り組みはじめて少し経った頃だ。その頃私は「人の心理」にばかり目が向いていた。人の深層心理や、トラウマ、シャドウ、スピリチュアリティ、そういうことを深く知って書き表わせるようになりたいと思っていた。だから歴史や文学は「別のジャンル」だと勝手に思っていた。

だが、舞台を観ながら感じた大きな虚しさは、次第に自分の中で広がって大きくなっていった。書くことを知るほどに、時代や社会と切り離して人の心理は存在しないと気づいた。ちゃんと歴史や文学の流れを知らないと視覚がぼやけたままで書くような気がしてならなかった。

私はものすごく目が悪いので、コンタクトや眼鏡をはずすとすべてがぼやけた世界だ。そのままで何かを書くような、そんな気持ちの悪さに我慢ができなくなってきた。そこで、一から学び直しをはじめようと、細々とだが歴史、文学史、宗教、哲学、言語学などを学ぶようになった。

ただ、まだまだぼんやりとしかわかっていない部分が「その時代の作家たちが今の日本語を作った」ということのリアリティと意味だ。

平田オリザさんは舞台プログラムの中でこんな風に書いている。

おそらく今回の戯曲で一番分かりにくいのは、明治維新の前後に生まれた作家たち、二葉亭四迷、森鴎外、夏目漱石、正岡子規、そして北村透谷らにとって、新しい言葉を生み出すことは「国家のため」であったという点かと思います。

また劇中の夏目漱石のセリフでは、こんなものが出てくる。

私たちはこの二十年、どうすれば内面というものを言葉にできるかを考えてきました。長谷川さん(二葉亭四迷)は、もっとも早く、それには「自由な散文」が必要だと気づいた。

長谷川君の発見した新しい日本語で、国木田君は『武蔵野』を書いた。私たちは、世界を描写できる言葉を獲得した。同じころ、正岡君は病床の六畳間から宇宙を描写した。そして、そこで得た言葉を使って島崎君と田山君は、それぞれの方法で内面による真実の告白を書くに至った。

私たちは国民国家を作るために、新しい日本語を育てた。しかし、これからは、言葉は日本国にあだなすものとなるでしょう。国家もまた、言葉を敵とするでしょう。

この「新しい言葉を生み出す」「育てる」ということがどういうことなのか、その当時はよくわからなかった。今でももちろんわかったというところには程遠いが、あえて簡単に言うとするならこんな感じだろうか。

新しい言葉を生み出すということは、何かの概念や物事に名前を付けることだ。開国後に欧米から入ってきた概念に対して新たな日本語が作られることで、日本人が新しく考えられることが増える。それと同時に、それをより多くの人と共有できることになる。それが結果として国民の考える水準をあげ、国全体の力をあげていくことになる。

一方で、民衆が考える力を増し、言葉で表現する力を得ていくことで、国の政策に反すること考え、言えるようになっていく。それは当時の日本政府にとっては好ましいことではなく、国家が厳しく統制せざるを得なくなる。作家たちはそういう時代に、使命感を持って、それこそ命をかけて、言葉を生み出してきた、ということなのだろう。

この舞台の題字は、一見、一人の人が書いた手書きの文字に見えるが、1字ずつが当時の作家の直筆の文字を組み合わせたものだ。

こんなところにも、平田オリザさんの日本の言葉の文化を受け継ぐ者としての矜持を感じた。

改めて。

この舞台を観たことで、自分は日本の歴史も文学も言葉も、ほとんど知らないということを強く自覚した。自分が無知であるということを改めて知るきっかけとなった。それは、人生の結構な時間をかけて登ろうとする山を変えたくらいの、大きなきっかけだった。

私たちが今、当たり前に話し、こうして何かを書くときに使っている言葉は、古くからある「やまとことば」、おもに中国から入ってきた「漢語」、そして明治の動乱の時代に欧米から入ってきた概念に新たに言葉を当てはめたものだ。そう思うとこの時代の文学作品は決して過去の遺物ではない。今の私たちの日常と地続きになっているものだ。

このあたりは、文体論やことばに関する本、文学論を読みながら時間をかけて自分なりに理解をしようとしている最中なので、またあらためて腑に落ちたときにしっかり自分の言葉で整理しながら書いてみたい。

いいなと思ったら応援しよう!