岩明均『ヘウレーカ』ヒストリエ12巻が出なさ過ぎて…

いつ出るんですか?『ヒストリエ』12巻

岩明均『ヒストリエ』の12巻が、まだ出ない。

現状のところの最新刊である『ヒストリエ』11巻が発売されたのが、2019年7月23日。

あれからもう4年が経とうとしている。

それなのに、何の情報も伝わってこない。

確かに岩明均は筆の進みの遅い作家だ。

しかもアシスタントを一人も使わないことで知られている。

だから『ヒストリエ』がなかなか進まないのは百も承知である。

それでも2011年の7巻以降、ほぼ2年に一冊のペースで発刊されてきた。

読者としてはそのタームで待っているのに、待てど暮らせど次の巻は出ない。

「『ヒストリエ』出ねえなあ…」とつぶやきながら既刊11巻をぐるぐる読み返すこと十数回。さすがにやりきれなくなってきた。

というわけで、岩明均の過去作品を網羅してやろう、ということになった。

『寄生獣』、そして『ヒストリエ』で知られる岩明均だが、それ以外にも注目すべき作品は多数ある。

未来が見えないならば、過去を掘ろう。

私と同じようにヒストリエ12巻を待ちわびている方も、はたまた岩明均をそんなに知らないという方も、どちらも楽しんでいただければ幸いである。

✢追記

『ヒストリエ』12巻は2024年6月21日、およそ五年ぶりに発売された。

岩明均『ヘウレーカ』(白泉社)

書誌情報

というわけで本題に入る。

手始めに、単行本一冊に収まった秀作『ヘウレーカ』から始めたい。

本作は『ヒストリエ』と同じく古代地中海世界を舞台にしており、『ヒストリエ』の読者であれば、すんなりと物語の中へ入っていけるはずだ。

『ヘウレーカ』は2001年から2002年にかけて計6話がヤングアニマル増刊『arasi』に連載され、ヤングアニマルコミックスから単行本が発売されている。

連載時期としては、『ヒストリエ』が開始される直前にあたる。

ギリシャ−ローマ世界の歴史を扱って長大な連載を始めるにあたり、岩明均はこの『ヘウレーカ』をその試金石としたのだろう。

『ヘウレーカ』の舞台・時代

『ヘウレーカ』の舞台は紀元前3世紀の地中海・シチリア島に位置する都市シラクサ。『ヒストリエ』で描かれている時代から、さらに100年ほど時間は下っている。

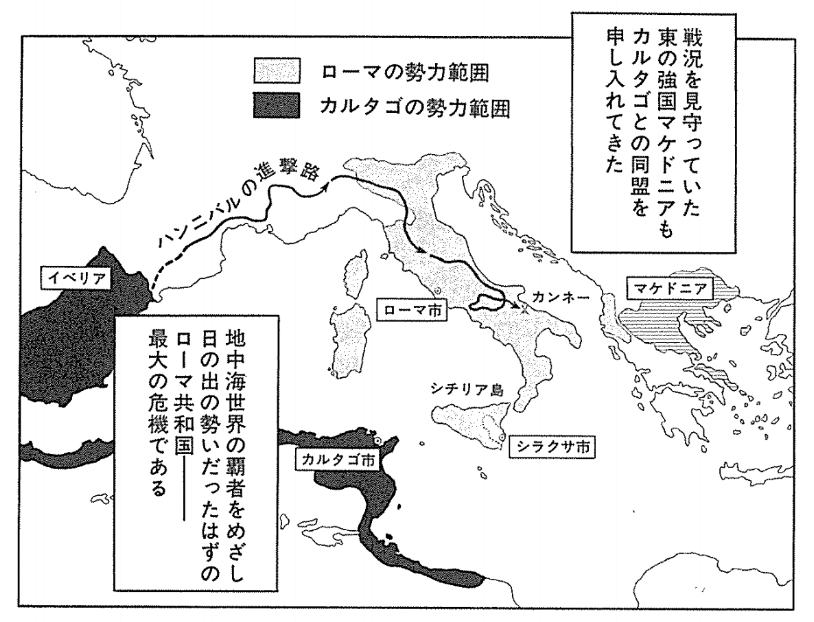

地中海に浮かぶシチリア島は、共和政ローマとそれに敵対する強国カルタゴに挟まれた交通・軍事の要衝。中でもシラクサ市は、もっとも繁栄した都市国家として、ローマからの自治権を獲得していた。

しかし紀元前3世紀後半、周辺を囲む強国のパワーバランスが崩れたことで、それまでの安定が脅かされて激しい戦争に巻き込まれることになる。

この状況は世界史的な言い方をするならば、第二次ポエニ戦争におけるシラクサ包囲戦という名で呼ばれている。

ローマには将軍マルケルス、カルタゴには猛将ハンニバルがいる。

この時期のハンニバルはまさに破竹の勢いで、極寒のアルプスを越えてイタリア本土に侵入し、カンネーの戦いでローマの大軍を破ってみせた。

そしてカルタゴはいよいよシチリア島も勢力圏に入れ、ローマに東西南北から圧力をかけようとする。

こうしたカルタゴ優位の状況を受けて、シラクサではハンニバルに心酔する軍司令官エピキュデスが権力を掌握する。

こうしてシラクサはそれまで数十年にわたってローマと結んでいた同盟を破棄し、カルタゴ側につくことになる。

ローマ軍はカルタゴ側についたシラクサを奪還するため、名将マルケルスを擁して大軍を差し向ける。

これがシラクサ包囲戦における市内の状況である。

ダミッポスとクラウディア

本作品の主人公の青年ダミッポスはスパルタ出身の舶来者。荒廃した故郷を離れ、シラクサを気に入ってここに逗留している。

ダミッポスは武勇で知られるスパルタから来たにしては「軟弱系」で、多少ナメられ気味の所もあるが、実は弁論に長け、頭脳も秀でている。

なぜか女性から人気があり、しれっとクラウディアという恋人をつくっている。

ただ、クラウディアはローマ人の家系。

シラクサがカルタゴ勢力につくことが決まったことで、クラウディアの周辺は俄に雲行きが怪しくなってくる。

家族は捕らえられ、危険を感じたクラウディアとダミッポスは、地元の名士であるアルキメデスの屋敷へと身を寄せる。

「アルキメデスの兵器」

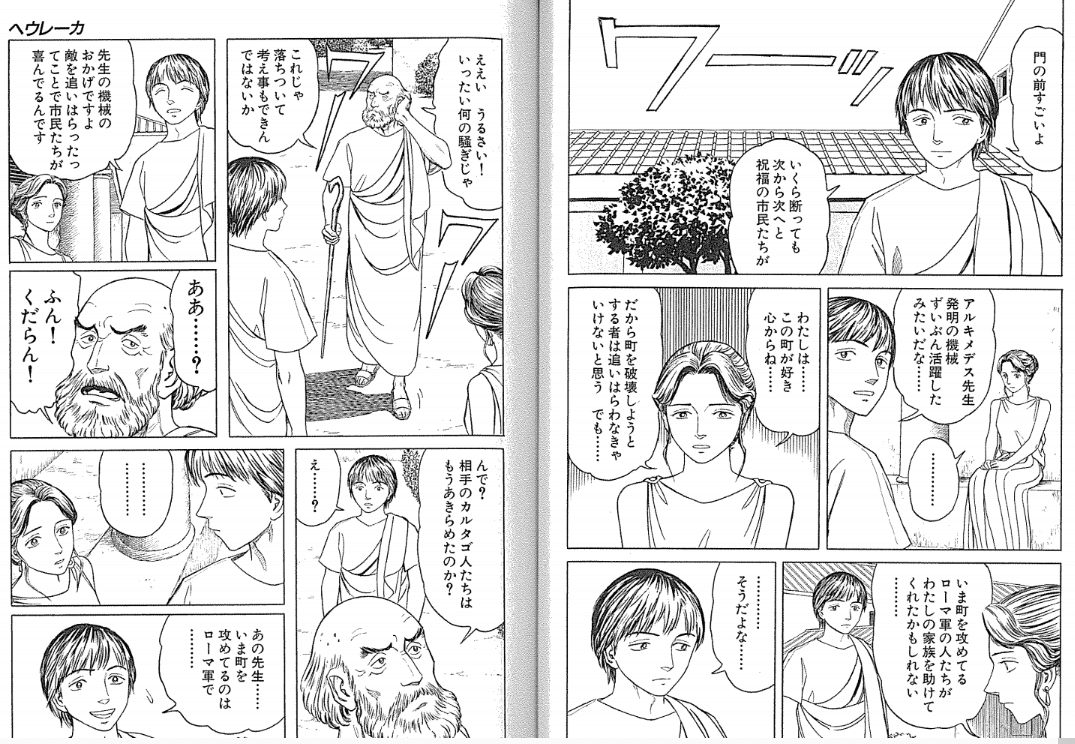

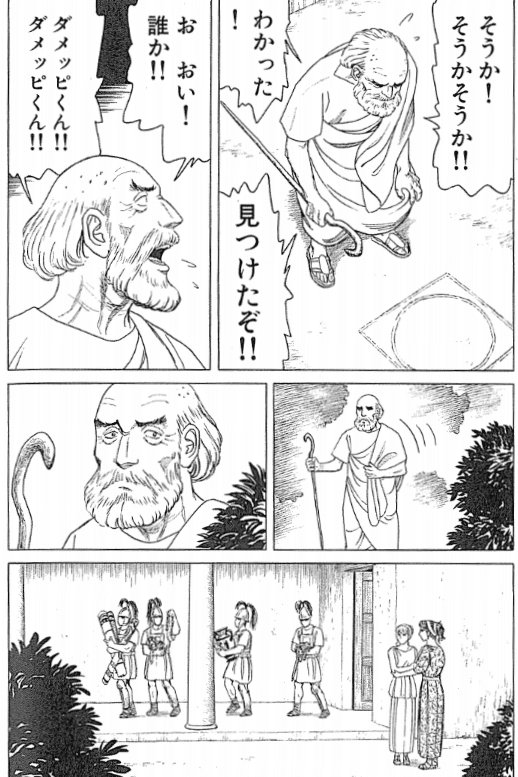

天才科学者として高名なアルキメデスは70歳を越え多少耄碌気味ではあるが学問的な頭脳は衰えず、たえず新たな発見を求めている。

かつてシラクサ政府から要請されて兵器を作ったものの、その運用にはまるで興味が無い様子で、司令官エピキュデスに促されても現場に行こうとしない。

ダミッポスはアルキメデスの「弟子」としてその兵器がどんなものか、戦場まで出向いて確かめることになる。

「アルキメデスの鉤爪」

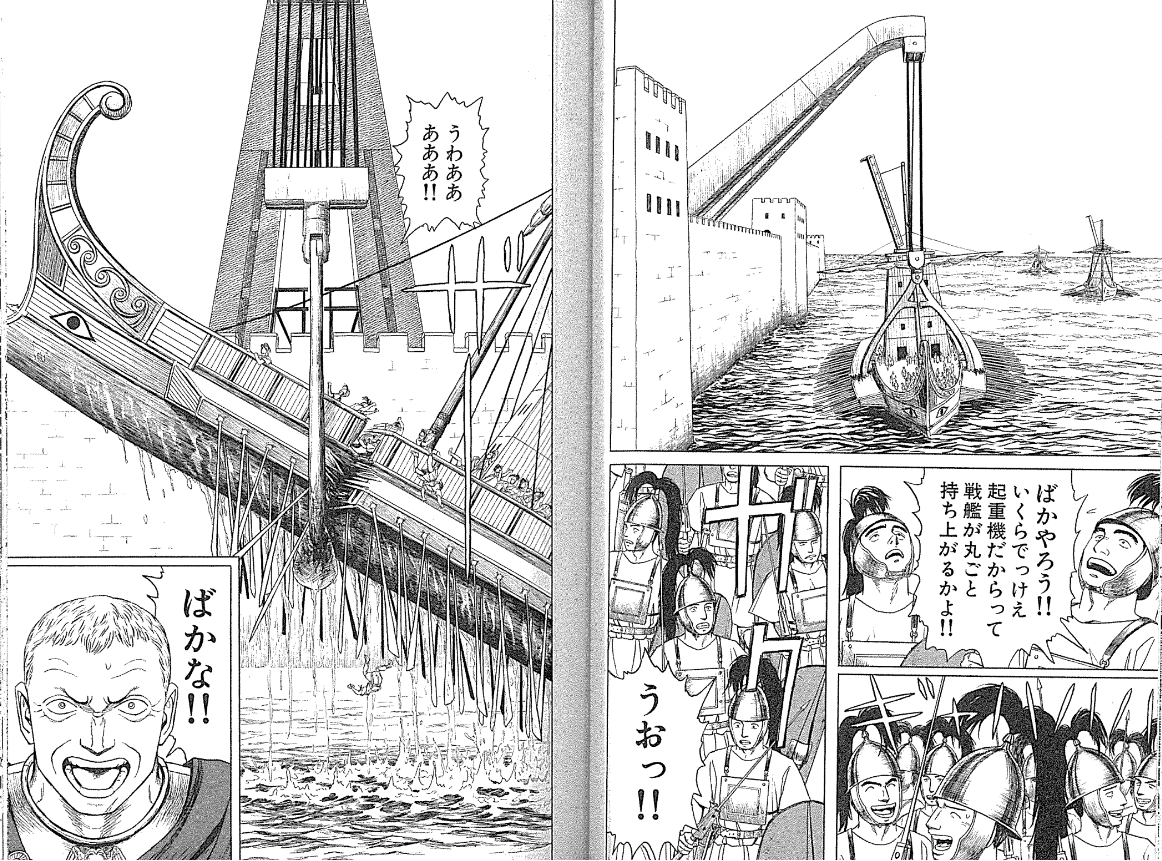

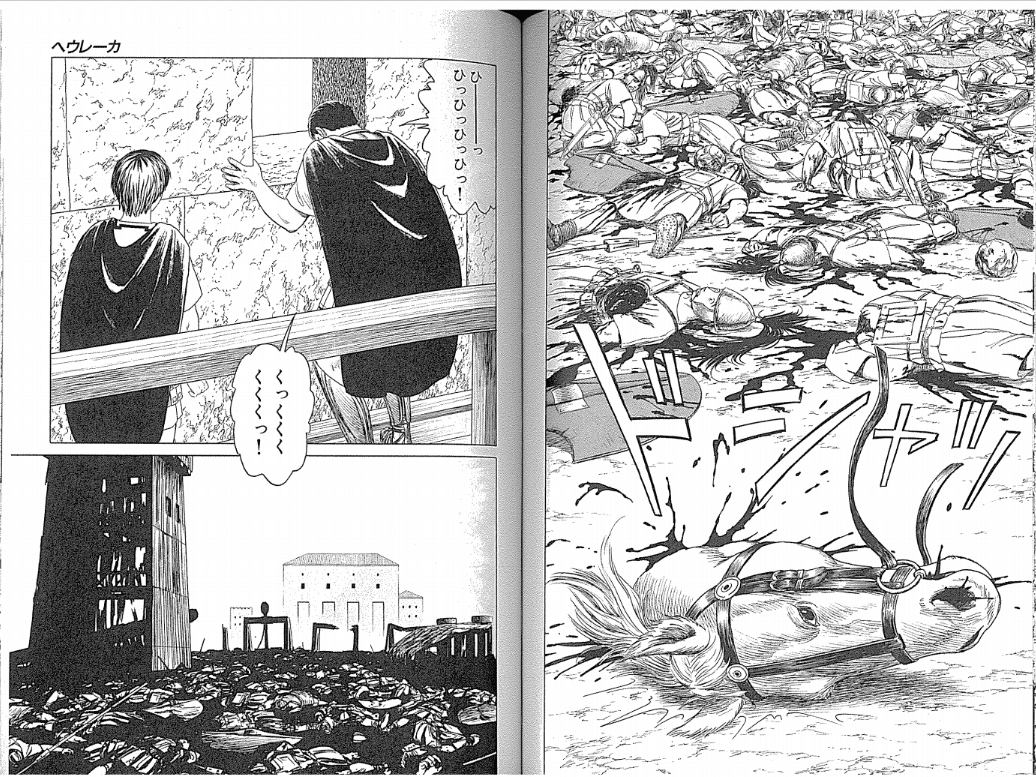

海上から城壁を越えて侵入を試みるローマ軍の艦船部隊に、アルキメデスの開発した兵器が立ちはだかる。

投石機、起重機。アルキメデスの見地から生み出された兵器は当時の常識を遥かに超えるもので、ローマ軍は大打撃を受ける。

中でも「アルキメデスの鉤爪」と呼ばれた起重機は、ローマ艦船を吊り上げ、船を持ち上げて振り落とし転覆させるという奇想天外なアイデアのものだった。

「エウリュアロスの車輪」

海から接岸して攻撃しようとして失敗に終わったローマ軍は、今度は陸からシラクサ市内への進撃を試みる。しかし、市の西側には防衛設備として「エウリュアロス要塞」が待ち構えていた。

この兵器は、いわば投石機の一種である。

投石機自体はこの頃にはすでに地中海世界ではポピュラーな兵器となっており、ローマ軍も移動式のものを導入していたが、アルキメデスの開発したものは能力が違っていた。

射程距離、射出速度ともに並外れた威力を誇り、堀の対岸に布陣したローマ軍はわずかの間に死体の山と化す。

1人殺せば殺人犯

世界中の半分を殺せば 英雄

人間を全部殺せば 神である

そんな言葉をこの作品の著者は付している。

ダミッポスは実際の目で見てアルキメデスの兵器の能力に感嘆するとともに、戦場の殺戮行為の異様さに半ば呆れてしまう。

ダミッポスの活躍「光の兵器」

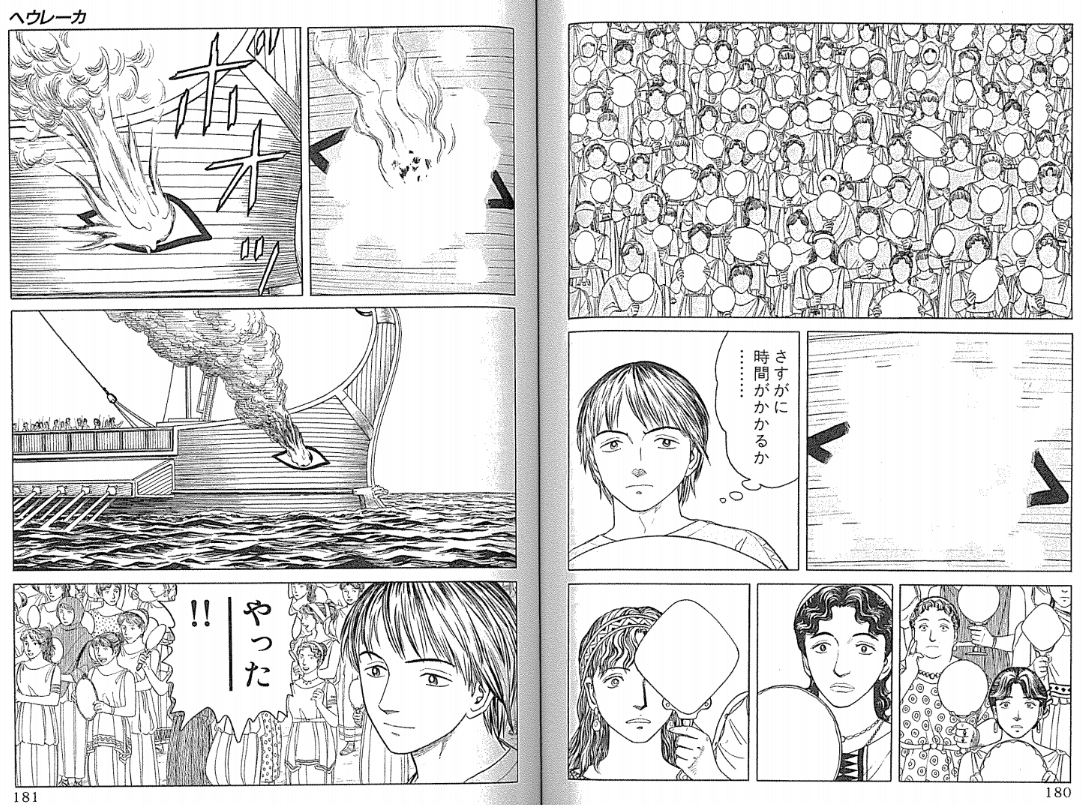

もう一つ、アルキメデスの考案したもので現在に伝わる兵器の中には「アルキメデスの熱光線」があるが、この作戦を実行する役割はダミッポスに割り振られている。

エピキュデスに監禁されたクラウディアを釈放させるため、ダミッポスはローマ軍に損害を与えることでその意を通そうとする。

冷静で弁が立ち、どんな権力者にも怯まない。そして知略に長けて才覚を発揮するのが、『ヒストリエ』の主人公エウメネスと共通するダミッポスの特長である。

ダミッポスは女性たちに声を掛け、自宅にある手鏡を持って来てもらう。

翌朝、イオニア海を望むアクラディーナの丘に集まった一行は、ダミッポスの指示に従い、持っていた鏡に太陽の光を反射させ、停泊していたローマ艦隊に向ける。

すると巨大な凹面鏡と化した光の集団は、ローマ艦船の帆だけでなく、船の本体までもを発火させる威力を放った。

こうしてダミッポスはマルケルスを危地に陥れ、ローマ戦艦に打撃を与えることに成功する。

ローマ軍を攻撃しながらも、一人の犠牲者も出さずに終わらせるところは、司令官エピキュデスと好対照を見せている。

おわりに

ダミッポスの活躍により一旦は解放されたクラウディアだが、長く続く包囲戦の膠着状態のなか、ローマ人への風当たりは日増しに強くなり、ついにクラウディアはシラクサ市からの脱出を決意する。

果たして、ダミッポスとクラウディアの運命はどうなるのか…。

こういったところが本作後半のストーリーだが、歴史が示すとおり、シラクサ包囲戦は結局ローマ軍の勝利に終わり、市内はローマの手に落ちる。

次々とローマ兵士が市内に押し寄せる中、アルキメデスは自宅でなおも図版を描いて数学的発見に余念がないが、ついにひとりのローマ兵によって殺害されてしまう。

紀元前212年の出来事であった。

物語の本筋には関わらないので取り落としていたが、「ヘウレーカ」とは、かの有名な「アルキメデスの原理」を発見したときに彼が叫んだ「ヘウレーカ!」(「見つけたぞ!」の意)の言葉から来ている。

さて、この作品の評価だが、『ヒストリエ』と違って、なんといっても完結しているところが『ヘウレーカ』の良いところである。

単行本一冊にエピソードが良くまとまっており、ダミッポスとクラウディアの悲恋から、アルキメデスの兵器の活躍まで読みごたえは十分だ。

まだ読んだことのない方には、ぜひ手に取ってみてほしい。

ちなみにこちらのウェブサイトでは史実上の「アルキメデスの兵器」について解説・分析している。

兵器が実際にどのように運用されたのか、再現した動画へのリンクもあるので、『ヘウレーカ』を分析する手掛かりにもなるはずだ。

◆岩明均作品についての記事です こちらもどうぞ