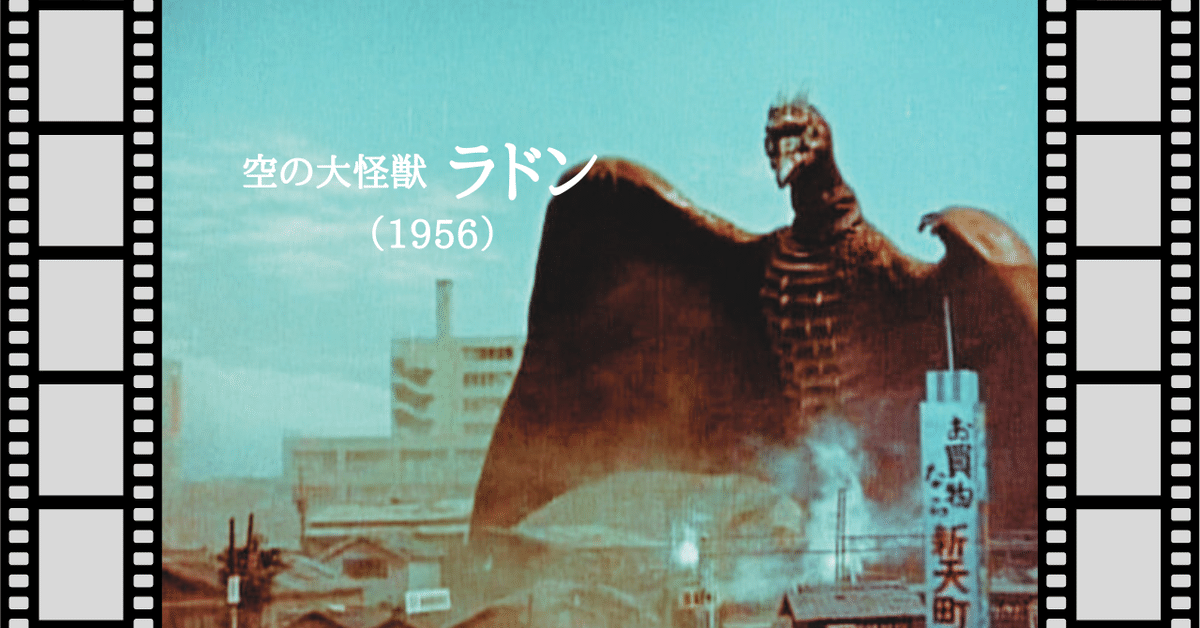

映画『空の大怪獣 ラドン』(1956)

こんにちわ、日曜は映画の話です。

唐崎夜雨は学生の頃に映画の魅力にとりつかれたのですが、それ以前から好きだったのが怪獣映画です。なかでも怪獣界の王者であるゴジラとそのシリーズが大好きです。

本日ご紹介する映画にはゴジラは登場しませんが、同じ東宝が製作する怪獣映画で、1956年(昭和31年)公開の『空の大怪獣 ラドン』です。ラドンは鳥のように飛ぶ翼竜プテラノドンの種と思われます。のちの作品でゴジラやモスラとも共演しています。

また本作は東宝怪獣映画では初のカラー作品。モノクロで戦後色の強いゴジラとかなり公開時代の隔たりがあるように思っていましたが、2年しか違わない。

監督は本多猪四郎。特技監督は円谷英二。主な舞台は九州。

前半はラドンは登場しない。阿蘇山近くの炭鉱で起きた殺傷事件の謎を追います。事件は炭鉱で行方不明となっている男の仕業かと思いきや、実は巨大なヤゴのような怪獣メガヌロンによるものと判明する。

このメガヌロン、全長は数メートルはあるが丈は人間並みなので、ラドンやゴジラといった巨大怪獣たちとは違う怖さがある。人間大の昆虫みたいなもので、そんなものが目の前にいると想像するとゾッとする。

このメガヌロンはラドンに捕食される。

しかもメガヌロンは暗い炭鉱の奥にひそみ、夜行性らしく夜になって徘徊する。このメガヌロン騒動が中心となる前半は暗く、なんとなくではあるが猟奇的な印象がいくらか見受けられる。

それこそ江戸川乱歩や横溝正史と同じような残り香がかすかにするかな、と思っていたら原作の黒沼健は多くの探偵小説作家を輩出した雑誌『新青年』で活躍した作家らしいので、さもありなん。

ラドンが登場からは一転して昼間の明るい屋外が中心となる。地上をのっしのっしと進むゴジラと違いラドンは大空を飛翔する。炭鉱・洞窟・夜間といった暗い世界から解放される。

特技監督の円谷英二はヒコーキ乗りでしたから、自分の好きな分野に怪獣を持ち込んだのかなと思う。

そしてラドンは長崎の西海橋で空中戦、博多天神では地上戦を展開し、クライマックスは雄大な阿蘇山が舞台となる。このあたりは東宝特撮の見せ場である。

初代ゴジラの東京上陸には、都市を破壊する意図が感じられる。それは人間や文明への警鐘、あるいは怨念とでも言おうか。

二作目ゴジラ(『ゴジラの逆襲』1955年)の大阪上陸は、アンギラスとの戦いが印象的だが、何をしに上陸してきたのかわからなくなっているので、ちょっと思案から除外。

本作のラドンについて言えば、決して悪気があって暴れているわけではない。巨大がゆえに人間と共存できないため、追われ討たれる哀しき生き物として描かれている。ラドンは怪獣の範疇だが、より実在の生物らしさが感じられ、クライマックスの阿蘇大噴火では涙腺が緩む。

さてと、物語とほとんど関係ないが『空の大怪獣 ラドン』には個人的に興味深いモノがある。それは平田昭彦のおでこの絆創膏。

彼は科学者の役で、前のシーンでは炭鉱の奥で落盤にあう。そこでは他の人達とともに逃げている。そして次の研究所のシーンでは、普通に同僚たちと会話を交わしているが、ひとりおデコに白いのが貼ってある。

そして誰もそこには触れないで話が進んでゆく。ツボです。

『空の大怪獣 ラドン』(1956)

製作:田中友幸 原作:黒沼健 脚本:村田武雄、木村武 撮影:芦田勇 美術:北辰雄 録音:宮崎正信 照明:森茂 音楽:伊福部昭 特技監督:円谷英二 監督助手:福田純 監督:本多猪四郎

出演:佐原健二、白川由美、小堀明男、平田昭彦、村上冬樹、中田康子、山田巳之助、田島義文、