道化師の歴史とピエロの涙

年末年始を挟み、立て続けにバレエを2本観る機会があった。

そのうちの一つ「白鳥の湖」を観た時のこと。

プログラムを見ながら娘トラが言った。

「"ドウカ"って何??」

コンサートや舞台のプログラムなどいつもは無関心なトラだが、このバレエの唯一の日本人ダンサーが「道化」役だったのだ。(海外バレエ団では小柄な日本人は道化役をすることが多いらしい。)

英検でFactoryを知らないのも驚いたが、道化も知らないとは。

もっとも私も、中学生の時にさだまさしさんの歌「道化師のソネット」で道化を知ったのだが。

「"どうか"じゃなくて、"どうけ"って読むんだよ。

ピエロのことを日本語で道化師って言うんだけど、聞いたことない?」

「知らない。」

「ふざけることを"おどける"って言うでしょ。

簡単に言うとお笑いのボケ役みたいなものかな。」

「でもこの人、ピエロには見えないけど?」

「昔のピエロっていうか・・そうだ、トランプのジョーカーも道化なんだよ。」

「ジョーカーか!

確かにジョーカーに似てるね。」

道化を説明しようとしてピエロやジョーカーぐらいしか出てこない私も威張れたものではない。

そこで帰宅後さっそく道化について調べてみたところ、なかなか興味深い歴史があるではないか。

【道化師とは】

道化師または道化は、滑稽な格好や言動などをして他人を楽しませる者の総称。

大道芸やサーカスのクラウンかピエロ、中世ヨーロッパの宮廷道化師、歌舞伎の道化方、幇間など、世界各地にさまざまな形がある。

【道化師の歴史】

道化師の歴史は古代エジプトまで遡ることができる。

西洋においては、古代ギリシャ・古代ローマでは物まねや軽口、大食芸などで座を楽しませることで裕福な家の晩餐に与る道化がいた。

ローマ帝国の裕福な家では、魔除けとして、小人症の者や知的障害者、奇形の者などを奴隷として傍に置く習慣があり、これらを「愚者」としてペット感覚で所有する貴族趣味は、16世紀末まで続いた。

中世のヨーロッパなどでは、王族や貴族などの特権階級が城内に道化としての従者を雇っていたことが確認されており、「宮廷道化師」と呼ばれている。

中世の英国においては、宗教界・俗界問わず大物は道化を所有しており、居酒屋や女郎屋でも所有した。

宮廷道化師達の肖像は犬と一緒に描かれることが多く、彼らが犬と同様に王の持ち物とされていたことを裏付けている。

バレエに登場したのは、まさにこの宮廷道化師。

おそらく昔の権力者にとって道化(英語ではfool)の人々は、その純粋さゆえに対価をねだらない、裏切らない、ぞんさいな扱いをしても構わない、犬や猫よりは知恵がある、などといった面で何かと使い易かったのだろう。

今なら人権問題で訴えられること間違いなしの話だが、普通の人々でさえ食うや食わずの中世である。

当時、道化となるような人々が他に生きる術など無かったことを思うと、道化というシステムには、権力者による慈善や社会福祉的な意味合いもあったのかもしれない。(もっとも表向きは慈善で、実は慈善家という名誉を手に入れたかっただけかもしれないが。)

・・・とここまで書いてふと思い出した。

そういえばかつて観劇したミュージカル「笑う男」の主人公も道化だった。

人さらい集団に誘拐された主人公グウィンプレンは、口の両端を切り裂かれ貴族らの娯楽施設である見世物小屋の道化にされた。

彼の場合は生まれつきの障がい者ではなかったが、当時親を失った子はどのみち野垂れ死にするか道化になるしかなかっただろう。

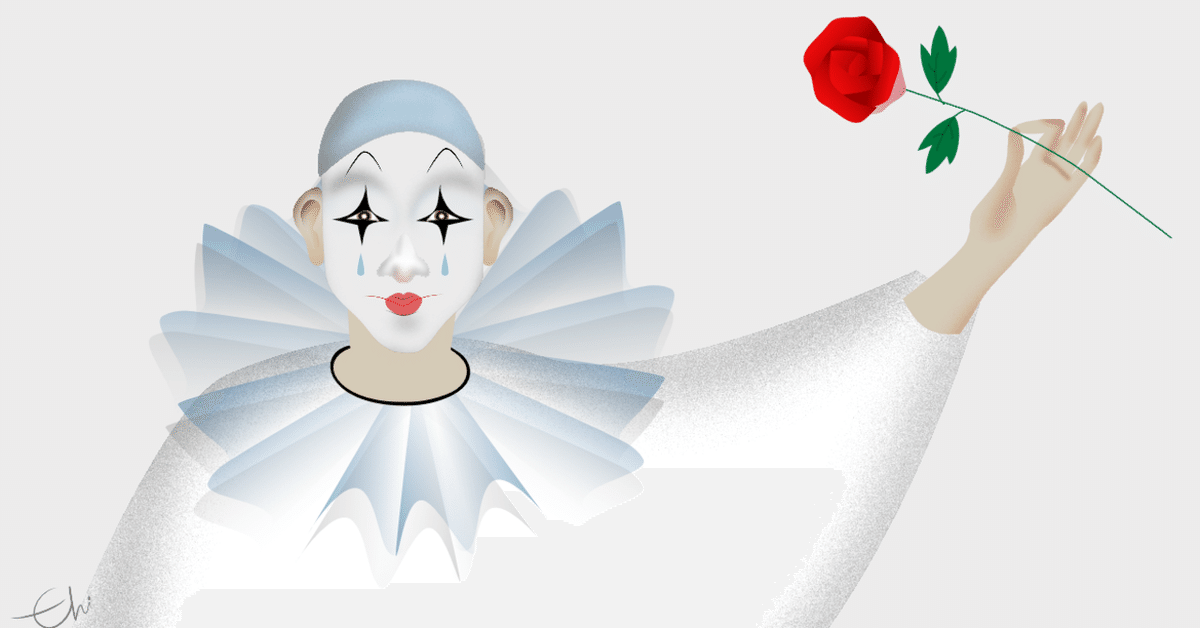

ところで、現代のピエロのメイクの意味をご存知だろうか。

一説によると、白塗りの顔は「感情や言葉を失った死人」を。

そして頬に描かれた涙は「感情を押し殺しおどけて笑いものにされるピエロの、実は傷ついた心」を表しているのだそうだ。

その涙はお笑いのボケ役などではなく、あざけり笑われる存在としての涙。

もしかするとそれは、悲惨な道化の歴史を嘆く哀しみの涙でもあるのかも・・などと想像しては、遠い中世のノスタルジーに浸る私なのだった。