タカミムスビとカミムスビが夫婦?対馬に残る変わった伝承

トップ写真 対馬 胡禄神社 境内から対馬海峡を臨む景色

なぜか対馬では見られない出雲信仰

前回は、対馬固有の信仰。

天道信仰についてご紹介しました。

引き続き、今日も対馬の信仰。

日本全国の神社。

多くが日本神話に登場する神々を祭祀。

対馬の神社にも、

日本神話に登場する神様は祀られています。

ただ少し、変わったストーリーになってます。

日本各地の神社と大きく違う点。

出雲神話の神々の伝承がありません。

大国主命や事代主。

ほぼ、祀られていません。

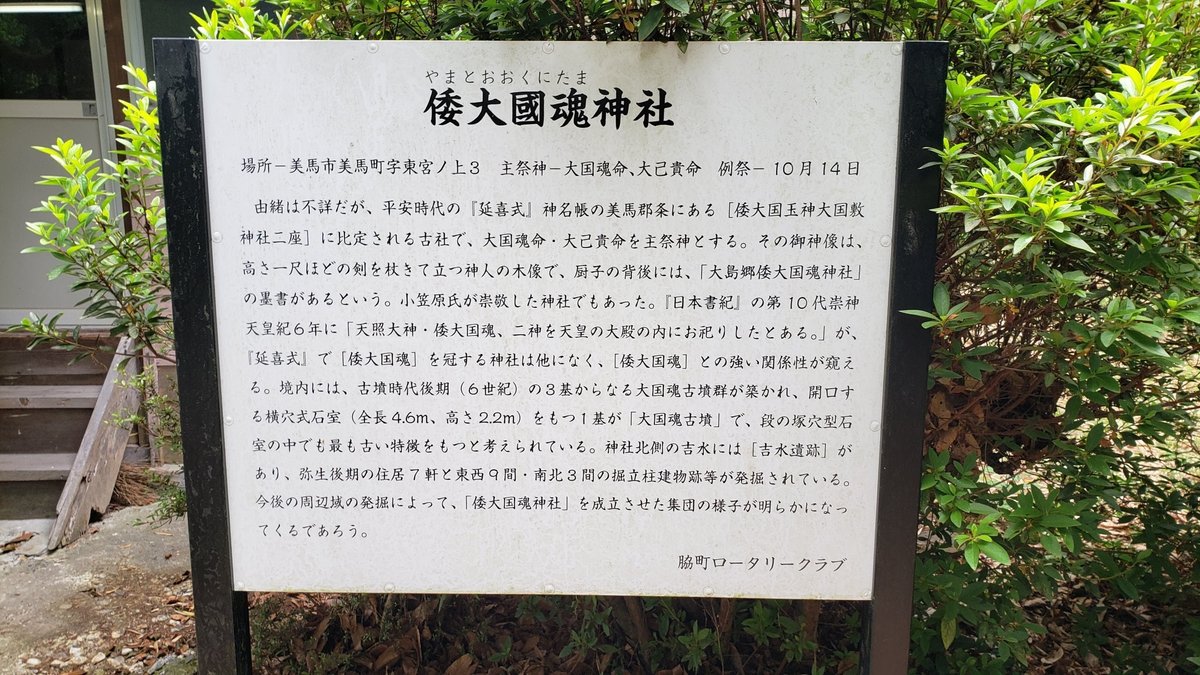

一つ、気になった島大国魂神社。

こちらの祀神は素戔嗚尊。

まあ、出雲系と言えば出雲系。

もう一つ、島大国魂御子神社。

こちらには、大己貴神が祀られてましたが、

出雲系の影は薄いです。

ちなみに、

式内社で倭が冠に付く大国魂神社は、

阿波にしかありません。

神産巣日は女神 天照は男神

他、造化三神と呼ばれる神様。

アメノミナカヌシ、タカミムスビ、カミムスビ。

の三神のうち、タカミムスビとカミムスビ。

二柱の神様は存在。

ただ、大きく異なる対馬の信仰。

なんと、カミムスビは女の神様なんです。

しかも、驚くことに、

タカミムスビとカミムスビ。

夫婦というストーリー。

そして、対馬固有のメジャーな神様。

多久頭魂(タクズタマ)。

この二神の子どもというお話。

目から鱗の新展開です。

これだけではありません。

皇祖、天照大御神。(アマテラスオオミカミ)

対馬ではアマテルという男の神様です。

どういう経緯でそうなってしまったのか。

伝達のミスなのか。

それとも、その方が都合よかったので、

勝手に神話を作り直したか。

どちらにせよ、

こういう展開が待っているから、

地方の神社巡りは面白い。

おそらく、島固有の神様が存在。

島民は古来、その神様を信仰。

比較的近代。

日本神話の神様を祀るようにお達しがあり。

全く違うストーリーだと混乱する。

ちょっとだけ変えて話を作った。

結果、こうなってしまったのではないか。

私の推理です。

亀卜を伝えたイカツオミ

神功皇后関連の信仰が強い対馬。

日本神話では、

皇后自ら祭主となり、武内宿禰に琴を弾かせ。

中臣烏賊津使主(なかとみイカツオミ)を、

神意を解釈する審神者としました。

こちらで登場するイカツオミ。

皇后凱旋後、対馬に留まります。

対馬の女性を娶り、対馬で最後を迎えた。

イカツオミは、

大陸から持ち帰った亀卜を伝えた。

そんな伝承があります。

ちなみに亀卜とは、

鹿の骨や亀の甲羅を使った占いのこと。

古代において、作物の豊凶や天変地異など。

統治者の重大な関心事。

政祭一致の時代。

場合によっては、統治者が処刑されることも。

亀卜技術は、

それくらい重要な神事であったのです。

対馬には今も亀卜祭祀が残ってます

7世紀後半の律令時代。

国家の吉凶を占う手法として亀卜が採用。

伊豆5人、壱岐5人、対馬10人。

三国卜部が占いの職能集団として、

朝廷に仕え、重視されました。

その後、平安時代に入ると、

お馴染みの陰陽師が活躍。

亀卜は衰退していきますが、

対馬においては、

対馬藩の公式行事となり、

幕末まで存続しました。

私が巡った、いくつもの神社では、

亀卜の形跡が見られました。

今も、その風習は生きているようです。

イカツオミが住んだ対馬の阿連地区(あれ)。

対馬の神道の著者、鈴木棠三氏は、

対馬神道のエルサレムと称したそうですよ。

聖地という解釈かな。

今でも、神社の名称に、

雷、霹靂、能理刀(のりと)が付く神社。

亀卜が行われているケースが多く、

その跡は全島に分布しています。

太祝詞神社。

中臣の祖である、

アメノコヤネとイカツオミを祀ってます。

境内横には澄んだ小川が流れ、

境内は静寂ながらも、

凛とした気に満ちていました。

境内の一角には、

イカツオミの墓とされる石の壇があります。

行かれた際は、探してみてください。

阿麻氐留神社

最後に、阿麻氐留神社(アマテル)について。

祀神はアメノヒノミタマ。

タカミムスビの5世の孫とされてます。

日本書紀によると、

5世紀、遣任那使、あべのおみことしろが、

(安倍晴明の先祖かな~?)

神託を受け、

対馬の、アマテル・タカミムスビを奈良に。

壱岐のツキヨミを京都へ。

それぞれ遷座させているそうです。

ツキヨミは京都の松尾大社かと思うのですが、

奈良へ移されたアマテルは、

どこの神社なのでしょうか。

対馬や壱岐の祭祀集団を中央に移動させる

政治的意図があったのかもしれません。

(対馬神社ガイドブック参照)

遣唐使も通った西漕出

そんな歴史のある阿麻氐留神社。

その周辺も見どころあります。

西漕出という場所。

遣唐使の時代、

島の日本側から朝鮮半島側へ。

抜けられる最短ルート。

極端に言うと、

太平洋側から日本海側へ。

大きく迂回せずとも抜けられる。

そんな感じのワープポイントです。

日本側から大きな船で到着。

船を担いで陸路で西漕出の船乗り場へ。

または、大きな船から小さな船へ乗り換え。

空海も最澄も、ここを通って大陸へ。

もちろん帰路もこのルート。

その風情残る船着き場。

是非、ご覧くださいね。

そんな場所故、

元寇の際は悲惨な場所ともなりました。

対馬は古くから倭王権の支配下だった

対馬に残された伝承。

そこから推測すると、

神功皇后の御代、

だいたい4世紀後半くらい。

その時代、既に倭王権は、

自由に関門海峡を行き来できたのでしょう。

そして倭王権の信仰や文化。

壱岐や対馬へ伝えられ、

対馬の文化もまた、

倭王権が採用していた。

そういうことになりますね。

気に入っていただけましたら、

💛フォローいただけると励みになります。

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。