写真が眼差すもの。

月を見て、小さな子どもが言った。

ほら、お月さまが笑ってるね。

男がため息混じりに呟く。

今日の月は泣いてんなあ。

和歌の世界や詩の世界で行われる擬人法によって、泣いたり笑ったりする、それら人ではないものの感情は、その実、その言葉を口にした者の感情に他ならない。自身の気持ちを、自分ではない何かに託すのである。

写真は、撮る対象がなければ成立しない表現だから、自身の外へ目を向ける必要がある。そして、どんな乾いた写真だとしても、そこに自身の感情が入一切入り込んでいないということはない。何を見て、何を切り取るかの取捨選択から、すでに撮影者の意思が入り込むからだ。

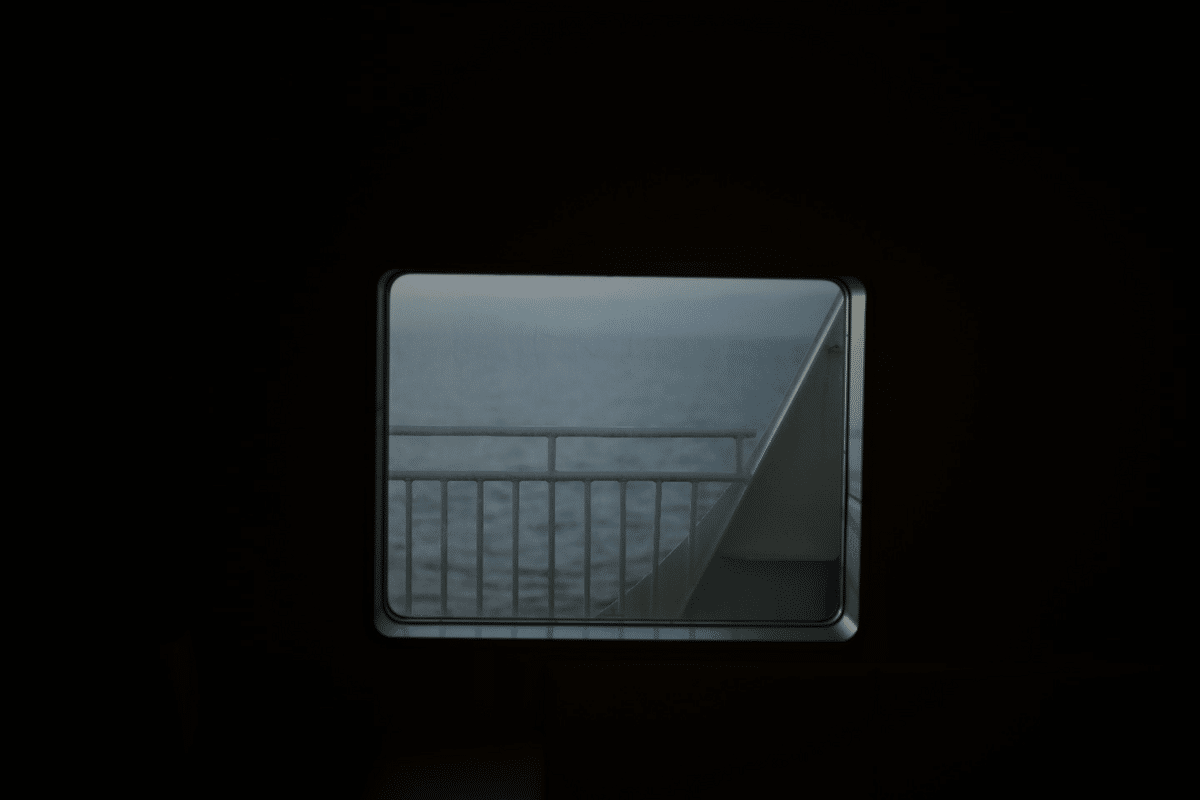

さて、僕自身は、基本露出を切り詰めて撮ることが多い。その方が自身の気分に合っているような気がするからだ。けれども、例えば結婚式の写真を、自分の意識に引っ張られて暗く撮るわけにはいかない。もちろん、そうした写真もありだと思うが、やはりハレには明るい写真の方が喜ばれるってものだ。

以前、ファインアートとデザインの違いとは何か、という話を聞いた。根本的な違いとして話されたのは、クライアントの有無だ、ということだった。なるほど、と思いつつ、しかし待てよ、それならば中世の宗教画や富豪の肖像画はデザインになるってことか、とふと考えた。まあ、そういう問題ではないのだと思うけども。あの時代だし。

デザインは、その絵なりを観て、例えば商品の存在を知り、何らかの情報を得させることにあるのだと思う。そのためにデザインをする。ファインアートは、まさに絵そのものに価値がなくてはならないもので、そこでよく語られるのは、その絵を描いたときの作者の心情だったり、状況が絵に表れている、ということだったりする。たぶん。たぶんそうだと思う。

イギリス国王の肖像画が話題になっているが、それは、あまりに作家の作家性が前に出過ぎているからなのかもしれない。あの国の王たる存在を表すには、少し業の深過ぎる色使いをしているのだ。

だから、写真で眼差す世界が、悲しそうだったり、楽しそうだったりすれば、観る側は、撮影者はそんな気分だったのかな、と思うことも然りだ。けれども、僕がどんなに暗い写真を切り取ってきたとしても、家に帰れば、子どもとにこやかに話をし、遊びまわり、ぎゃははと笑ったりする。いったい僕のこの暗い写真は、僕の何を表しているのだろうか、とふと疑問に思ったりする。僕は僕自身を欺いているのではないか、とも考えたりする。

そうだな、僕は僕のことを、ちょっと根暗なやつだと思ってもらいたいのかもしれない。いや、底抜けにハッピーな世界を否定したいのかもしれない。あるいは、ちょっと露出低めの方がアートだ、と勘違いしているのかもしれない。

もし、自分のこの仮定が真実であるなら、だから僕の写真はどこか上っ面を滑っているような気がしてならない原因なのだと思う。上っ面だけ悲しそうな表情をしながら、心の底では何も考えていない、そういう人間なのかもしれない。

だが、それでも、僕が眼差すものは、環境のせいもあるかもしれないが、決して明るくはないものばかりに向いている。それは間違いのないことだ。誰もが綺麗だと思うものを、より綺麗に撮りたいとは思わないし、ちょっと汚らしく、誰も見向きもしないものに美しさを見つけたいという欲求は確かに僕のなかにある。

そうしたものを撮るときに、つい露出を切り詰めてしまうのは、結局、そのモノたちが暗く撮れと言っているからなのかもしれない。かっこつけた言い方だが、実際問題、その対象物を観たときの気分は、暗い気分の方が性に合っていて、だから向こうから、ほら、僕が君の求めるものだよ、と声をかけてきているのだ。暗く撮りたいんだろ? そうやって撮りなよ。と。

カメラの眼差しは、結局は僕の眼差しでしかない。月は実際泣いていないが、僕は月を泣かせたいのだ。泣かせた方が、僕にとっての月なのだと、どこかでそう思い込んでいるのだ。それが作家性だとでも言うかのように。そんな思い込みが、ものをきちんと見えなくしているとも知らずに。

そう考えていくと、職業カメラマンはなんと凄いことかと思えてくる。自分を離れ、クライアントの望む絵をきちんと撮ってくる。それでいて、そこにそのカメラマンらしさも失われていなかったりして、その「らしさ」が、次のクライアントを呼び込んでくる。独りよがりではない。自分らしさを、相手が望む形で結果にしていく。

いや、もしかしたら、あの国王の肖像画は、いずれその人らしさを表現したものとして評価されるかもしれない。私たちが思う肖像画とはかくあるべき、を、少しだけ先回りしているだけで。我々の当たり前の概念は、いつも遅れて形成されるのだから。

いずれにしても、デザインだろうがファインアートだろうが、そこにはしっかりとした表現力がなければならない。それは別に手仕事的な技術があるというわけではなく。トイレの便器に名前を書いただけで作品だと豪語する胆力は、すなわち、時代のありようを鋭く観察した結果生まれたものだ。

だから、とにかく街並みのなかにある何某かを見つける能力に長けた写真というのもその一つだし、テーマをきちんと形にするために被写体を作り込むこともその一つだろう。今やボタンひとつで写真が撮れ、議論は残るものの言葉を使いこなすことで、非実在の世界を写真として世に出すこともできる。

そのようななかで、写真が眼差すものが、きちんと撮影者の眼差しであると感じ取ってもらえるものを撮れたのなら、それがただのフリでしかなかったとしても、月が泣いている写真として成立していると言っていいのではないかと思う。

演じていることが、本物になることもあるのだ。