渦の中で無意識を研ぎ澄ます「7つの習慣」

1.はじめに

わたしがこの本を読んだきっかけは、以前 商社に勤めていた頃、取引先の外資系企業の優秀な営業マンから、まずこれを読みなさいと勧められたからです。スティーブン・コヴィー著の有名な本です。

外資系企業というと、実力主義でコミュニケーションはあまり重視していないんじゃないの?と思われる方もいるかもしれませんが、人格形成に関わる投資もしていたり、人間的に豊かな方がいる風土の会社でした。

悪しき習慣を絶ちたいと思う最近、今一度読み返しまとめておくことで、振り返れる原点としたいという想いで綴りました。

*

2.自立状態をつくる

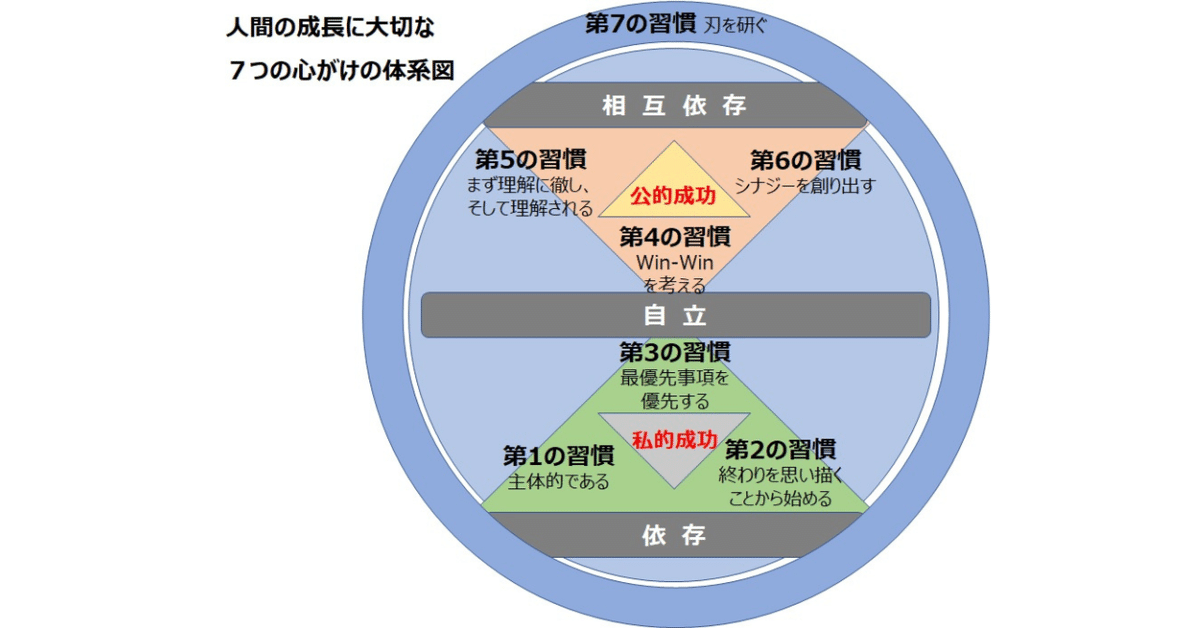

まず、タイトル画像になっているのが、本書の全体像になります。依存状態から脱却し、自立→他者との相互依存状態に至るという流れです。

その根幹にあるのが、主体性を持ってミッションの実現に向け行動することで、以下の極限のような状況が説得力を感じた。

ビクター・フランクルはユダヤ人でナチスの強制収容所に入れられて、親族が殺されるなど壮絶な状況の中で、人間だけが持つ刺激に対して反応を選択できる能力があるという本質に気付いた。(物事の捉え方 - 主体性)

そして、そんな状況でも将来 収容所から解放され、大学で講義している自分の姿を想像し続けたという。実際に彼のその思想によって監守や収容者に影響を与え、ビジョンは具現化している。(ミッション - ビジョン)

また、人生の3つの中心的価値として、「経験」「創造」「態度」を挙げていて、特に最も大切なものを「態度」(反応)としている。(価値感 - 原則)

主体性とは自分が関係している領域内で、いかに影響力を増やせるかである。例えば、他人の弱点・欠点を批判するという反応はよくあるが、それは他人を排除する意味合いで捉えられかねない。できる反応が他にないか考えて欲しい。

自分の見えている世界は外にあるものではないため、愛のある反応が原則であると言える。そういった原則を生活の中心におくことで、周りのすべての事柄がバランスよく見えるようになり、迷いがなくなる。

そして、自立状態になるための最後の1つは、重要事項を優先するということ。日々のどうでもいい物事に反応せず、目的へ向かうエネルギーを集中するということ。

成功者たちの共通点は自分の嫌だという感情を、その目的意識の強さに服従させて、習慣化することで実現していると思われる。

この自立状態を保つために精一杯になっていては、次の段階の余裕が生まれないので、ここを見直すことをまず優先したい。

*

3.相互依存状態をつくる

相手を理解して約束を守るなど人格を尊重し、感情移入して人の話を聞いて、なぜそういう考え方に至るのだろう、わたしに何ができるだろうという目線で物事を考えられるかということ。信頼残高を上げていく

感情移入するということは、単純に言葉を聞いて理解するだけでなく、目や心も使って、直感的に感じる必要がある。コミュニケーションに占める言葉の割合は1割程度という。

また、原則として「理解してから理解される」という方程式があり、色々発信しても相手が自分を理解してくれようとしないという考え方は捨てなければならない。それは主体性に欠けた対応であるからだ。

そして、相互理解ができた上で考えるのがWin-Winの関係性であり、一方が負けている状態の関係性は絶対に長続きしないか、いい影響を及ぼさないため、何か取引をする際でもこの原則が守れない場合、取引しないという割り切りが必要である。

本書ではその先に相乗効果というものがあるが、それは多くの人が達成できていないと言っている。なぜなら、防衛的なコミュニケーションで精一杯になったり、人は信頼できないといった脚本を真に受けてしまったりすることがあるからというものです。

↓ 人を理解するために大事なこと

*

4.自己最新再生

7つの習慣の最後にあるのが、「肉体」「精神」「知性」「社会・情緒」を安定した状態に保つこととしている。刃を研ぐとも表現している。

心の平穏を保つには自分の価値観に対して忠実に生きることであり、自尊心を呼び起こす源だと確信していると強く語っている。

また、体と心は繋がっているので、悪しき生活習慣は止めたいものです。

*

5.流れを変える人間になる

今の資本主義社会の会社は、組織→マネジメント→人間関係→個人という構造になっていて、この構造の何が問題かというと、アウトサイドインのアプローチになっているからだという。

上司の顔色を伺って、お客様のことをイメージして仕事しづらい構造

人格・能力(自立するには両方必要)がない人間を管理するという考え方が前提にあり、コンサルティングが入った際にまず手を付けることが多いのが、組織の管理(マニュアルや規則)であり、それは往々にして効果がないらしいです。

なぜかというと、それは人を抑圧する考え方であり、人が主体性を持って善いことをしようという気概を奪ってしまうからです。改善活動が形骸化してしまっている会社が多いのも、このためかもしれません。

分かりやすい例として、ラーメン屋に入ったとします。チャーハンの大盛り下さいと言って、それはサービスにないのでできませんと言われたことがある。これがマニュアル人間の典型的な例だと思う。

しかし、その人がそう言わざるを得なかった背景として、普段から厳しい店長に怒られていて、余計なことはするなと教育されていたからかもしれない。しかし、客目線からするとチャーハン2個は食べられないし、なんでと思うこと然りな対応である。

マクドナルドの新メニューや安定した品質のフライドポテトも本部が考えたものではなく、フランチャイズやステークホルダーが考案したものらしいです。

アウトサイドインのアプローチでは、こういったエンパワーメント(主体性を持った人による相乗効果)は期待できないということですね。

*

6.さいごに

じゃあ、ブラック企業に勤めていて抑圧されてたり、過重労働されられている私はどうしたらええねん!って声が聞こえてきます。(わたしか(;^_^A)

本書では、インサイドアウトのアプローチによって、どんな世界も変えていけると言っています。影響の輪を広げていくということです。

でも、それって話を大きくしていくと、世界は変えられますか? って話になると思います。どれだけ苦しい状態にあっても、そこでしか成し遂げれないことがあるならそこにいればいいし、そうしなくてもいいという話

いいなと思ったら応援しよう!