輪廻転生、因縁について(前編・一般論)

今回は、

「輪廻転生のしくみ」「因縁のしくみ」について、記します。

「たましい」について前提内容をこちらに記しましたので、

こちらをご覧の上でお読みになると、わかりやすいです。

※単独でも、それなりに読めるようにはしています。

1.はじめに(輪廻転生とは)

「輪廻転生」とは、別の言い方では「生まれ変わり」ともいう。

この命について、死後再び他の生命として生きる、これを繰り返すということである。

語句としては、何度も繰り返していくことが車輪が回るようだということで「輪廻」といい、また生を転じていくということで「転生」といい、「輪廻転生」という。

日本の古語では「生(しょう)を変える」と言ったりしていたが、現代では「生まれ変わり」という言い方が一般化している。

命のその後(あるいはその前)については、

=つまり命がどうあるかについては、

物質的に感知することが出来ないことから、古来各地さまざまな説があるとされ、現代人もそれぞれに認識することが多様に異なっている状態である。

物質的にしか存在しないという立場が近年流行りつつある。

この見方によれば生命は物質でしかないので、死んだら終わりということになる。

しかし、これは近年の流行であって、人類の主流であったのは基本的には「死んだら、死後がある」という認識であった。これを採用しないとしても、理解することは誰でもできるようになっているはずである。

詳しくは、こちらに記したとおりである。

そこで、死後が続いていくという認識は「その内容も一様か」といえば、これがそうではなく、ここにまたいくらかの種類がある。

その中でも主流であるのは以下の二つであるだろう。

①死んだら、そのたましいだけが永遠に残る

②死んだら、次の生命に生まれていく

この後者が「輪廻転生」という生命観である。

これは農耕民族に見られやすいなどとも言われるが、

今ではインド、日本などに残っている生命観である。

そして、仏教はこの認識に立脚する宗教である。

(実際には、原始的宗教に見られやすいということも言えると私は思うところである)

また、キリスト教でも本来は輪廻転生観であったという説も存在はする。

このように広く見られる「輪廻転生」という生命観であるが、

今回は、この仕組みについて解説する。

2.輪廻転生の一般論

まずは、輪廻転生についての一般論を紹介する。

(「宗教は子育てであり方便も交わるものであって真意は深く、また順次開示もされる」などといい、真意をこの時代に応じて示さなくてはならないということをいつも言っているが、まずは一般論・元のそのままの説示を見るべきである。)

※こちらの記事もどうぞ

2-1.輪廻転生の最も大雑把なイメージ

輪廻転生の最も大雑把なところから示していくと、

生命には何か輪廻転生する主体のようなものがあって、これが「生まれ死に、するとまた生まれ死んで、これを繰り返す」ということになる。

「生→死→生→死→」を繰り返していくと図式化することが出来る。

これが、最も基本的イメージである。

そこで、ここに実は二つの異説がある。

死んで次に生まれ変わる間について、

①「死→生」間には何もない、すぐに転生する。

②「死→生」間には一定期間があり、転生する。

という二つの説である。

(さらに細分化することもできる)

この後者については「四有」ともいい、

命の状態について、四つの有(存在)として、

①生有:生まれる瞬間

②本有:生~死の実際に存在する期間

③死有:死する瞬間

④中有:死~生の中間の存在期間

ということを説明するものである。

そこで、この「死→生」間の状態=「中有」という。

或いは「中陰」とも訳されるが、満中陰など法事用語で聞いたこともあるかもしれない。

ともかく、このようにここにも、大きくさらに二つの説がある。

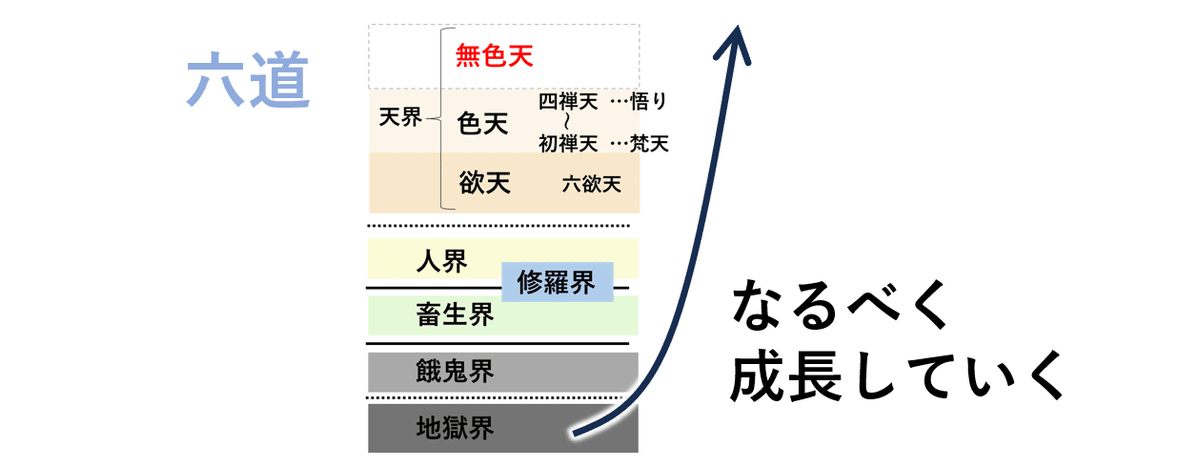

2-2.六道(六種の階層)

「中有」があるかどうかは異説があるとして、

「生→死→生→死→」を繰り返していくということである。

そこで、単にこれを繰り返すというわけではなく、

ここには命の階層のようなものがあり、これに六種の階層(=六道)があり、これをその生前の在り方に基づいて、行き来するのだというのである。

確かに、ただ繰り返しているならば、終結がなく何か甲斐のないような感じであり、不自然に思われる。

一生の人生というものは一日一日を繰り返していくものであるが、その繰り返しは単調なものではなく、前進・成長していくものである。

これの大きなすがたとして一生一生を繰り返す大きな命の一生がある、というものが「輪廻転生」というものであって、そこにおいて単調ではないであろうということである。

・六種の階層

そこで、命には六種の階層があるという。

そして生前の在り方によって、次の命が確定する。

基本的には、成長していくことを目指してあるものである。悪い階層に生まれることにはメリットはなく、なるべく良い階層に生まれようとするものである。

(※ところが、日々の成長においてもそうであるが、成長するばかりではない、そのなかで失敗もおかし後退もすることもある。そういうときには悪い階層に行くということになる。)

その六種の階層を説明すると以下の通りである。

天=天人。人より優れる。創造神のいる天界に在る(地上ではない)。

人=人間

修羅=天人の亜種、闘争心が強く低いもの。

畜生=動物

餓鬼=欲の強すぎるもの。常に飢えて苦しむ。目に見えない。

地獄=悪の強すぎるもの。地下にあって、常に苦しんでいる。

面白いことは、

努力して善をよく積めば、人などが「天」に生まれることが出来ることである。

いわゆる天国に生まれることと同一といってもよい。創造神のいるところに入って、程度は色々あるが近い存在になることができる。日本でも、これに近い発想はあり、優れた人は死後「神」とされたりもする。

また反対に、

地下には地獄界なるところがあり、地獄なる命があるという。

キリスト教でも似たような説明があるところである。概ね多くの人が、採用するかはともかく、共通してなんとなく理解はしうるものであろう。

良い階層ほど楽な暮らしであって、

悪い階層ほど苦しい暮らしであるという。

天界は実に暮らしやすく、地獄は非常に苦しい。

そこにもさらに階層があるという。

・なるべく良い階層へ成長する

そこで、なるべく良い在り方をして、良い階層へ成長していくことを目指す。最も高い階層は「天界」であり、なるべく「天界」にあることが目標となる。

<余談:ゴールは諸説ある>

ゴール(終局)はどこかというと、諸説ある。

そもそもこれは仏教が言い始めたことではなく、元からインドに言われていたことである。

その元の考えでは、創造神と合一化するような境地に至れば終結するとか、諸説あるようである。

仏教では、天界の中に実は終結する絶妙な階層があり、そこから停止していくと説く。(これを「仏」というということである。)

このようにゴールには諸説あるが、

「なるべく良い在り方をして、良い階層へ成長していくこと」が、

輪廻転生における道程である。

・まとめ

これが「六道」という昔ながらの説示であり、

仏教に頻繁に説かれるものである。

またキリスト教にも、天国煉獄地獄といって近い説示がある。

(日本にも、高天原、中津国、根の国などの近い説示がある)

輪廻転生という生命観は色んな民族や宗教にもあるが、

概ね階層のようなことは言うところのものなのではないかと想像する。

仏教では、このように「六道」という説明方法を取っている。

一般的に輪廻転生として知られる認識は、

「生→死→生→死→」を繰り返していくということであったが、

さらにいえば「生前の在り方に応じて、六種の階層の中を繰り返す」もの、ということが、さらに全体的な説明となる。

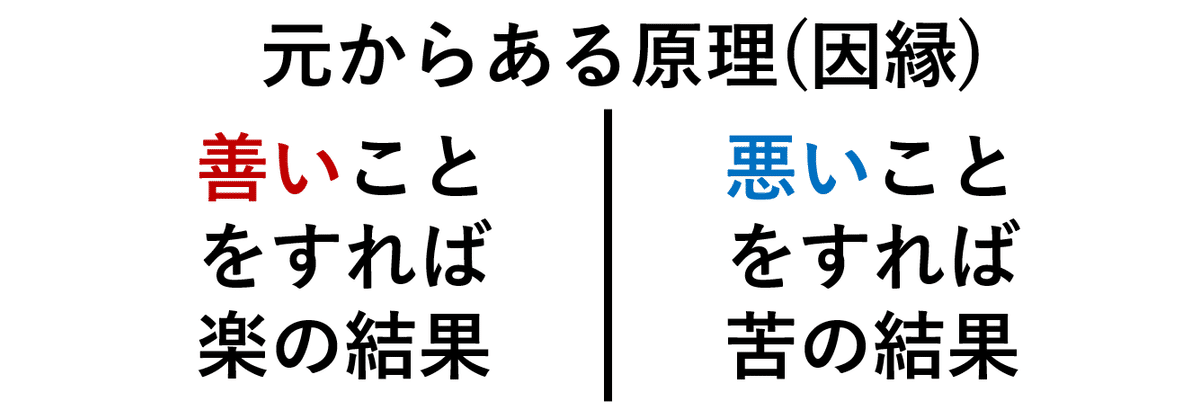

2-3.因縁

では「生前の在り方に応じて」ということは、

「そこに何か原理原則のようなものがある」ということになるのであるが、

=それを「因縁」「善因楽果・悪因苦果」といったりする。

まず「因縁」とは、ものごとの起こること自体について、

①「原因」があり、②それを発現させる環境「縁」があり、

③それによって「結果」があるというような、基本的な原理のことをいう。

これは、この輪廻転生のことだけではなく、世界の全てがそう説明されることである。

例えば、①種が因としてあり、②地や日光などが縁としてあって、③植物が果として育つ、といったようなことで説明されやすいが、あらゆることに普遍的に言える原理=「基本的な原理」ということができよう。

そこで普遍的であるから、この輪廻転生においても適用される。

輪廻転生においては、何かの行いが、何かの結果を生むということ。

その大きな視点でいえば、生前の行いが、次の命の結果を生むということとして使用され、

これは狭義の「因縁」として使用される語句である。

・因縁は原理原則である

そこで、「因縁」というものを考えると、

これは原理原則であり、世界に予め定まっているものであり、

人や何かが決定するようなことではないということがわかる。

物理法則のように、法則・原理原則として定まっているものである。

そこで、この”狭義の因縁”は、原理原則なのであるが、

その内容は「善因楽果・悪因苦果」というものになっているという。

簡単に言えば、「善いことをすれば楽な結果があり、悪いことをすれば苦しい結果がある」ということである。

子供に道徳教育をするときに、まず使用するような、あまりに原始的な内容であるが、それだけ分かりやすい内容ということでもあり、誰でも採用するかはともかく理解することはできるであろう。

仏教では、これをまず簡単に説示するのである。

これは仏教に限ったことではなく、キリスト教などでも説示するものであり、今述べたように家庭の道徳教育でもまず簡単に教えることであって、とても原始的な感覚とも言えるのであろう。

また或いは、そうあってほしいという願いでもあるかもしれない。また現実的には、社会性動物である人類が生きていくために、機能していなくてはならない原理原則だから組み込まれているのだと説明する者もいるかもしれない。

ともかく、それだけ原始的な内容であるが、

仏教もこれをまず言うものである。

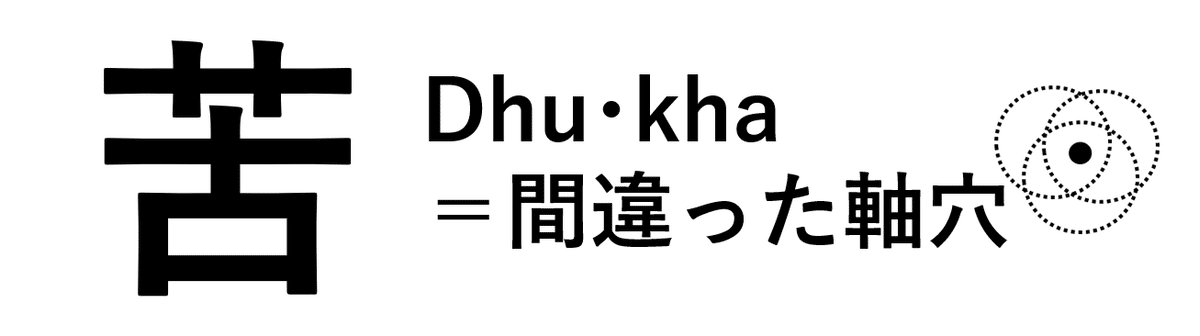

・善悪(楽苦)とは理に沿っているかどうかを云う

ここで(あまり認知されていない)重要なことは、

「世界自体に定まっている原理原則としてある」というのである。

これが一般的にはわかりにくいものと思うので、

わたしが方便をもってこれを説明すると以下のようである。

善悪というものは、あらかじめ原理原則としてあるものだという。

これを健康、不健康に喩えてみるとわかりやすい。

健康、不健康ということは、それがいきなりあるわけではない。

実は身体にしくみ・構造・原理というようなものがある。

これに沿っていれば、身体が快活に機能して、快活にある。

反対にこれから外れていれば、身体は不快活になり、あるいは崩れたりする。

健康、不健康とは、その本質はここにある。

つまり「理に沿っているか、外れているか」ということが本質なのである。

スポーツでも上手、下手ということは、

実はその本質は「身体の理に沿っているか」を意味する。

そして「身体にあらかじめ理がある」ものであり、人がどうこう変更するものではない。

そして「その理にあった、最もよい動き」というものが、理と同時にあらかじめ定めって在るということである。

善悪とは、こうしたことをいうものである。

「あらかじめ世界に理がある」

「理に沿った命の理想的な行き方、があらかじめ定まっている」

これが「善」の正体であり、この反対が「悪」の正体である。

そして、その結果は健康・上手のように、理に沿ったものは快活な状態にあらしめる。これが「楽」であり、その反対が「苦」である。

これはまた仏教の解説で別に執筆するが、

実は仏教でよくいう「苦」とは、インド語では「dhu・kha」といい、

「dhu=間違った」「kha=軸穴」といった意味の語句であり、

「間違った軸穴にある状態、及びそれによりガタつくような状態」を語源とするものである。

すなわち軸穴とは=ここでいう理であり、理(軸穴)に沿っていれば楽、理(軸穴)に外れていれば苦ということを、そもそも言ったものこそが、仏教の「苦・楽」の最も本質であるということである。

このようにして、善悪とは理に沿っているかどうか、

楽苦とはその結果の状態のことを言ったものだということである。

このような「善因楽果・悪因苦果」という「因縁」が生活にはあるという。

これが、基本的な原則として説かれるということである。

(※実際にはこれが複雑に結合して、複雑な結果を生み出してあるのが、世界であり、それぞれの生涯である。

これはあくまで最も基本的な原理を言ったものであり、実際には複雑系であって、単純にそのようにはなっていない。これは、近日中に別に詳しく記す。)

2.輪廻転生の一般論まとめ

このようにして、

「輪廻転生」において(狭義の)「因縁」が機能していて、

その生前の在り方に従って、次の命に生まれ変わっていく、

これを繰り返して、なるべく成長していく。

これが「輪廻転生」の基本的な説明である。

また「因縁」というものがそこにあるということである。

3.真意を知りなおす

1.現代ではこれは通用しないと思われる

ところが、この説明で、

一体いかほどの現代人が納得して、これを真実であると認識してよく生きていくであろうかといえば、相当疑問があると思うのである。何故かこれを素直に受け止めている人も見られるが、この説明では現代では大変に無理があると思うのである。

・例えば、六道について。

生命にこの六種があると説明されている訳であるが、

例えば天上界や地下界には生命の住む空間はない。

昔の人への説示としては、天上や地下に住む空間があるといっても、

その実態が知られておらずその方便でも通ったものであるが、

現代ではもはや通用するところではない。

またそれぞれに寿命なども説明されているが、実際に数億年も地下にいる等と仮に説示されたとして、合理性は感じられないだろうと思うのである。科学の発達によって、人々の理的な理解度は格段にあがっており、そのようなセンスが敏感になっている。

・また或いは、因縁について。

善因楽果・悪因苦果は実際、人間生活において一定見られることではある。

良いことをしていれば人に評価されて、良い結果になったり、犯罪をすれば収監されたりする。

努力をすれば一定結果はあり、怠けていれば結果がなかったりする。

しかし、実際には「不正をしている者が、上についている」であったり、「真面目にしている者が、苦しい思いをする」といったことも過去にも現在にも沢山感じられるであろうところであり、これをそのまま真実として受け入れることは非常に難しいのではないかと思われる。

このように、輪廻転生についても、因縁についても、現代人から見ると無理があるようなところが沢山あるのではないかと思うのである。

2.真意を改めて知る

そこで、いつも説明するように、

「宗教は子育てであり、方便を多分に含み、真意は奥底にあることがある」

「宗教は子育てであり、成長にしたがって順次開示、理解される」

ということであって、あくまで今見た説明は、子育ての方便あり/過去の説明のものだというだけのことである。

そこで、

子が成長するとき、親の真意を理解しなおすが如く、

理解しなおすことが大切なことであって、

説明しなおそうというものである。

そこで、次稿以降では、

輪廻転生/因縁のしくみについて、

実際の真実を、わたしなりに記す。

●ご喜捨のお願い

社会の精神的な向上を願って、宗教者の道を歩んでいます。

もしご縁ありましたら、以下よりご喜捨いただけましたら幸いです。

みなさまに功徳が廻り、社会の精神基盤に寄与しますように。

・メンバーシップでの応援

・paypay : raikouji0216

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?