輪廻転生、因縁について(後編その4)~功徳・罪業とその使い方・払い方~

「輪廻転生と因縁」について、真意を記しています。

今回は“後編その4”で「輪廻転生における因縁の基本原理」について整理して説明していくパートで、“後編その3”に続いています。

“後編その3”を先にご覧のうえ、お読みになることを推奨します。

◆おさらい

シリーズ全体の目次

後編その3

◆後編その4:より詳細な解説

そこで、さらにいくつかのことを詳しく加えて解説していく。

1.功徳と、その使い方

まず、功徳について加えておきたいころを説明する。

●功徳とは

功徳とは「善いことによって蓄積するエネルギーのようなもの」と、すでにぼんやりと説明した通りである。

そこで功徳とは、“善いこと”によって蓄積する。

その具体的な内容は、「一般に良く想像されるような善いこと」は基本的に大体善いことになる。

例えば、見返りなく誰かを手助けしただとか、寄付をしただとかそうしたことは大抵の場合いわゆる善いことに該当する。

ところが「善悪の基準というものはどこにあるか」ということが多くの人の疑問となることが考えられる。

そこでこれにすでに回答したものが、健康的な在り方というものが“身体の構造に基づいて”「理に添っているか」によって定まっている、ということに近いような感じで、”世界に必然的な理・構造のようにして定まっているもの”だと解説した通りである。これについてはこれまでの記事をご覧いただきたい。

そこで善悪とは、人間や誰かが考えるようなものではなく、「物理法則の如く宇宙の合理的・必然的な理で定まっているもの」としてあるものであり、善業とは「世界に、生命に予め必然的に定まった構造・理に添っていること」を意味するということを説明したものである。

つまり、「身体に必然的にある理に添って」生きれば「=健康的な在り方」となるように、「生命に必然的に定まっている在り方の理に添って在れば、=それがそのまま善業となり⇒そこに功徳が生じる」ということである。

わたしはこう説明することが、最も本質的でわかりやすいと確信している。

【代表例として】「利他」が功徳となる理由

そこで、先程見たような「見返りなく手助けする」ことが、「何故善業となるのか」「それは世界・生命に必然的に定まっている在り方の理に添っているようなものなのか」という疑問が湧くかもしれないが、これが”そうだ”ということである。

世界の理を突き詰めて理解したときには、

「無我であること」「調和であること」などを見る。

これは極めきって見えてくるものであり、健康で言えば相当に突き詰めた健康であるから”ぱっと聞いて理解しがたい”ようなこととなっているだけであって、間違いなく究極根底にある真理である。

それ故に、究極的な理として、

人は「無我」であり、それは喩えれば”一つの全身の一つの細胞”のようなものであり、その細胞は”全身と違反した我を持つような存在”ではなく、”全体と調和して成立しているもの”である。

このようなことが究極理として真実であるから、「見返りなく人を手助けする」というようなことが、実は究極的な理として、(状況によるのであるが)そのようにあったりする。それがわかりやすく善と見られやすいので語られたものが、典型的に挙げられる善業の一例となっているのである。

絶対的な部分と相対的な部分の両方がある

ちなみに言っておくが、「見返りなく手助けする」ことが「全て善業になるとは全く限らない」。助けなくてよいこともあるし、お互いに与えあうべき場合もあって、そんなに固定的なものではないのである。

例えば、「熱があるときには身体を冷ます必要」があるが、「平時においては身体は冷やさない方が良かったりする」ようなもので、真ん中に身体の理があるといっても、世界・存在は一様かつ多様(これも別執筆する)・基本と派生のような構造になっていて、「状況によって多様に異なる部分もまた理」なのである。

このように「善は理に添っていること」であるが、そこにもまた「絶対的な部分」と「相対的な部分」の両方があるようなことになっているのである。

「ただ普通に生きているだけで」

そこで、実は「ただ普通に生きているだけで」それが功徳になる。

「理に添っていることが功徳」となるのであるから、普通に生きることがそれだけで功徳となると言ってもよい。

普通に仕事をしているだけでも、普通の功徳はそれだけで積まれていくようなことになっている。動物が人間に生まれられるようになるまで功徳を積み上げてくる方法も、基本的にこのようなことになっているものである。

”功徳レート”のようなものがあるとすると分かりやすい

その上で、功徳というものにはレートのようなものがあると喩えたくなる。

喩えるならば、

「普通に歩んで」いても「普通の収入が得られて、普通の生活を送って」いくことが出来る。

しかし、「さらに突き詰めて努力」すれば、「多くの収入が得られえて、豊かな生活を送って」いくことが出来るようになったりする。

そこで洗濯物をいくら頑張っても、収入は変わらないで一定であるが、仕事は頑張れば、収入がその分だけ増加していく。このように、行動にも、「それ以上突き詰めても収入面では変化しないこと」と、「突き詰めるほど収入面に変化が生まれるもの」があったりする。

このように功徳においても、”行動によって”「功徳がどれだけ積まれるかに変化を生まないもの」と「努力すればするだけ増加もするもの」があったりする。そして、「行動によって“功徳にどれだけ影響を与えるかのレート“のようなものが異なる」というようなことになっているのである。

喩えば、息をどれだけ丁寧に吸おうと普通は収入にそれほど影響はなく “寄与レート”のようなものが低いものがある(とはいえ息を吸えていないと生命活動すら成り立たず仕事も出来ないのであるから仕事に寄与してもいる)ように。

生命の道に沿っているといっても、功徳に寄与するレートが低いものもあるし、高いものもある。また努力によって増加することはないものと、増加するものがある。全ては相対的に仕組まれている。

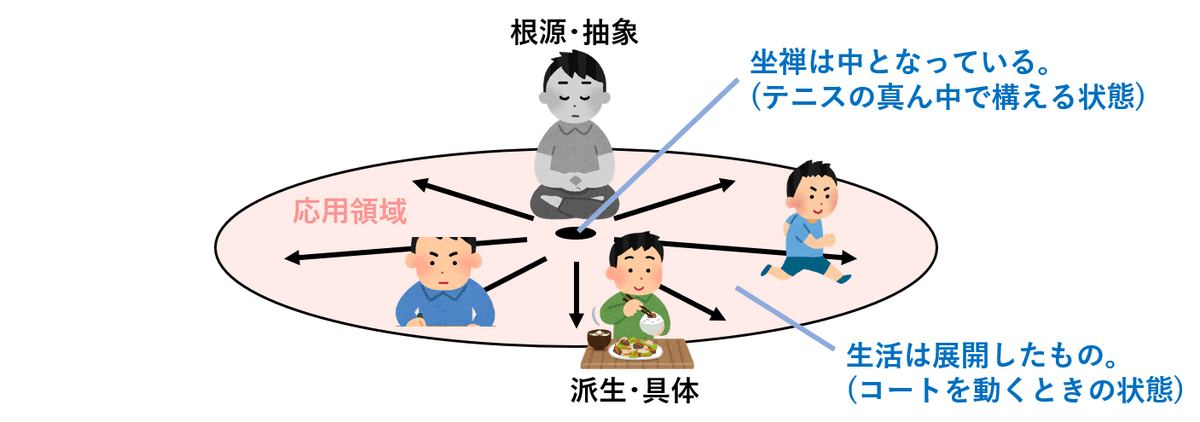

(功徳レートの例)坐禅

喩えば、「坐禅」をするということは比較的レートが高い行為であるものと思われる。

それは何故かと言えば、実は「坐禅」というものは、本来は「生活の中心軸」となるようなものであり、「坐禅を極めれば、即人生がそのまま全体的に向上する」ような仕組みを持っているからである。

テニスで喩えれば、坐禅とは「真ん中でどっしり構えている時間」のようなものであり、「真ん中でどっしり構えられるほどテニスは上手となる」ようなものである。

※これは「坐禅とは」といった執筆や動画で理解されるものとして、少し飛ばさせていただく。

(功徳レートの例)経典を読む

経典を読むということも比較的レートが高い行為となっている。

それは経典とは「”命の在り方”について善く説かれた説明書」のようなものであり、そこに「善い命の在り方のエッセンス」がノイズなく詰め込まれているからである。

それをもし読んで、或いは理解すれば、表裏一体として「命の在り方の実践も向上していき」、そちらでも功徳がよく蓄積するし、それをもたらす根源としてその理解があるということであるから、理解をする或いはそれに触れようとするだけでも功徳が高いようなことになっている。

それ故に、経典では経典を読む功徳が頻繁に説かれたりするのである。経典は善い在り方の教科書であり、それを読むだけでも、半分はすでにそれをしているような功徳を生じるようなことになっているのである。

(功徳レートの例)利他

また利他的な在り方もかなりレートが高い行為である。

利他的であるということは、究極的な真理である「無我」をわかった状態から行われる行為に、”近い”か”それが分かった上での行為”であるから、そのような水準の功徳があることになっている。

この真理はどうやら中々見難いもの、難易度の高いものであるから、それだけレートも自ずから高いようなことになっている。

※一つだけ注意しておくと、

完全な利他というものは、もはや「利他という概念すら抜け落ちている」ようなものを言う。「他があるうちは、自己があるということ」であり、利他をしようと思っているうちは、まだ完全な利他をわかっている段階ではない。それでも、それに近い行為をすることでも、十分に高いレートになっているものである。

その人・状況に応じた適量がある

このように、「行為によってレートのようなものがある」と言えば、一旦のところはわかりやすいことと思う。

そして、少し面白いことは、「高いレートのものも、そればかりをすればレートは低下する」ということである。

喩えば、いくら仕事をすれば収入が上がるからといって、過酷に働けば過労で倒れるなどして結局収入が落ちたりする。あくまで善は「理に添っているか」であるが、それは「分量」まで含めて理だということである。

それも絶対的なものでもなく、状況によっても相違する。故に、一般的には高いレートのものも、その人・その状況などによって適切な分量があって、それによって高くもなるしほとんど無意味にもなるということである。

このように「複雑怪奇」なことになっているものである。

功徳とは、このようにして在るものであるということを加えて説明した。

●功徳を使う方面についての説明

1.功徳があると出来ること

まず、「功徳があるとどのようなことが出来るか」ということを説明しておきたいと思う。

よく現代社会では「経済的裕福」「能力が高い」「外見が良い」などの人を見たときなどに、「どんな功徳を積んだのか」などと言っていることを見かける。この宗教反抗期を起こしている現代でも、なおそのようなことが言われることに面白さも感じる。

そこでまず言えることは、これは比較的まさにその通りのようなことになっていて、「功徳がある」「霊格が高い」と「調ったもの・恵まれたものというような性質のものに基本的になる」ということが、「基本原理」としてある。

これは、もう少し本質的にいえば、そもそも善業功徳とは何であったかといえば「理に添っていること」であったことと結び付いている。

・「理」とは「中心」的なものである。例えば自転車にもっとも上手く乗れる状態とは、左右に対するブレが最も小さくなるべく中心でいることを意味する。これはまた「バランスが取れている」という言い方をしたりもする。

自転車の「理」とは=その中心のことをいい、その「理に近い」だけ「上手である」ということになる。善業というのも、その正体はこのような性質にあるということを「理に添っている」と言っていたのである。

つまり善業功徳といったものは「理に近いこと」であり、それは「調っている」「バランスが良い」といったことを意味することになる。

・そしてもう一点はこの中心に近い=調っている=バランスがよいほどに、喩えば自転車でも「出力は最も高い」ということになる。

これは=理に添っているからであり、理に添っていれば添っているだけ、無駄に散乱するものもなく、ただ真っすぐに力が出ることになって出力が最も高くなるのである。つまり、善業功徳といったものは「理に近い」=「調っている」「バランスが良い」という性質と同時に「最も出力が高い」といったことと必然的に連動するものなのである。

このことから“「功徳がある」「霊格が高い」と、調ったもの・恵まれたものというような性質のものに基本的になるということが「基本原理」としてある”というようなことになっている。

具体的には

これは具体的には、例えばどのようなことか。

「功徳がある」「霊格が高い」(すなわち「たましい=内面が高い」)と、

・経済的に裕福な境遇に生まれる

・地位的に高い境遇に生まれる

・能力が高い境遇に生まれる

・外見が調っている肉体に生まれる

・幸福な境遇に生まれる

(・反対にこれらに反する境遇に生まれない)

といったようなことである。

そして、これは仏教がはっきりそう説いているものである。

経典にこのようなことがよく説かれているのである。まさに仏陀は、王族に生まれ、裕福に育ち、万事に能力高く、外見も麗しかったし、他の仏陀も全てそうであると説かれている。また菩薩なども、そのように生まれることができる旨が説かれているし、「このように生まれられるから高くなりなさいよ」と説かれているものでもあるのである。

そこで、「”功徳がある”とこうした要素を伴うことができる」、ということが「基本原理」であるということが、第一に指摘してよい「事実」である。

そこで、既に述べたように輪廻転生はおでかけであって「功徳があれば、収入によって自由なおでかけができるように、自由な輪廻転生が出来る」といった基本原理となっていたことから、「功徳に応じた範囲で、今見たような要素をそれぞれに望んで生まれてくる」というようなことになる。

「経済的に裕福な境遇をこの程度、地位をこの程度、能力をこの程度、外見をこの程度、その他健康・安全などをこの程度…」といったように望んで、そうした境遇の実現する肉体がこの世に出てくるところに契約するように結び付いて生まれてくるというような感じになっている、というように喩えれば一旦概ねわかりやすいと思うのである。

まさにおでかけの如しである。

実際目にしている状況の実相は複雑系

さて話はここからである。

もう慣れていただきたいが「基本原理」と「実際、応用」といったものは一見してそのまま対応しているわけではないことが往々にしてある。

これもまさに、そのような類のものである。今述べたことはあくまで「基本原理」「根底原理」としてあるものであって、現実はこの複雑系であって、今見たほどに単純ではないということである。

これはまた、まだ続くいくらかの説明も踏まえた後に色んな事例を紹介するからそれまで想像程度で一旦進んでいただくとして、一応簡単なものだけ記しておこう。

例えば、

・「功徳があれば、今見たような要素を伴うことができる」ものではあるが、「伴わない」という選択をするケースも往々にしてあるということである。別に経済的に裕福でも、「倹約したようなおでかけ」をすることもあるし、「余裕があるが故に、人気なものは特に望まない」ようなおでかけをしたりもする。

このようにして、今見たような要素をそれなりに伴うことができたとしても、敢えてそれらを控えめに生まれてくるケースもある。

・或いは、経済的に豊かであっても「どうしても仕事を沢山するべきタイミングで、余裕があまりなかったりするおでかけ」もありうる。また「立場が高いが故に失敗も大きくなり、そのペナルティを大きく払わなくてはならないようなタイミングがあったり」もするように。

霊格が高くても「するべきことを沢山することに追われる輪廻転生の回をしにくることもあれば」、「ペナルティが大きくなる回もある」。そうなると今見たような要素は伴わなかったり、或いは真反対にペナルティまであることもある。

このように「功徳が高い」と「高い」「調っている」といった要素を伴うことができるということを「基本原理」としながら、”これが複雑に絡み合ったものとして現実が動いている”ということが、”実際目にしている状況”の実相なのだということである。

2.自分で選ぶか、与えられるか

そこで、もう一つ説明しておこうと思うのが、

今は「自分で選ぶ」といったような説明方法をしてきたが、「自分で選ぶ」ものかどうかといったことに言及しておこう。

結論から言って、その実際は「自分で選ぶ」ということもあるし「与えられる、決められる」といったこともあり、仮に「自分で選ぶ」というときも=「許可が与えられている」といったことが実際であるといった感じのものと思う。

例えば「出張」を喩えにすると。

ホテルを取るといっても会社・上司の許可を要したりする。或いは仕事をどれだけするかということについても、自分で選択している部分もあるし、決められている部分もあるし、自分の選択も所詮は決められた範囲になっていたりする。

自分の立場が上がるほど、自分の選択の自由は増し、立場が低いほど決められる割合の方が高くなる。しかし立場が上がって自分の選択の自由が増すと言っても、やはり許可の範囲であったりする。喩えばこのようなものである。

そもそも、この輪廻転生は親霊がいて自分たちは子供として成長する過程のものであって、そこで学習・仕事兼遊びにおでかけしているようなものであった。

そこで完全な選択の自由がある訳ではないし、親霊が常に上にあって、その中にいるものである。そのような状況であると理解すれば、この選択や決められるといった事情はわかりやすくなるものと思う。

そして「選択」と「親の決定」ということは、”別に相反するものではない”

ということがポイントである。

例えば、立場が高くなって選択の自由が増すのは、「立場が高くなると上部の意向や能力に近付いていて、その決定と反するものではないから自由度が増す」といったことになっているのである。

故に、そもそも”選択できる幅がある状況”というものは=”上の決定と一致するような状態”になっていることを意味しており、「自分の選択と上の決定は別物にして別物ではない=一致するようなものとしてある」ということである。

故にこれは決して窮屈な話ではないのである、むしろ「一致する境地になって、自由度が増す」のである。これは”実にパラドキシカル”であり、「自由が増すということは上の意思と一致すること」を言う、「それ故に結局は上の決定と同じである」というようなことを指摘しているのである。

このように「自分の選択の範囲と、親の決定の範囲があり、結局は全て親の決定」とも言えるような構造になっている。

立場が高い方は説明したが、立場の低い方はといえば、「色々と命令される範囲の方が大きい」し、「自分で選択するといっても、許可制のもと」であるから「結局親の決定の範囲である」ようなことになっている。

立場が低い=霊格が低いものだと、親霊の決定・命令する範囲が強い。

まだ不相応なものは伴わせてもらえなかったり、或いは特別に伴わせてもらったり、望んでいるものを許可してもらったり、易しい境遇を与えられるときもあれば、厳しい境遇を与えられるときもある。

その子供のそれまでの功徳に応じて、それが決定される、あるいは自分で選択でき親に許可が与えられる。

立場が高い=霊格が高いものだと、自分の選択の自由範囲が強い。

このようなものを伴いたいと思っていると、親霊からも許可があって、そのように生まれることができる。このようなものは要らないと思っているなら、そのように生まれることもできる。

ただし決して楽というばかりではなく、一定以上高くなると今度は人々を利益する側に回り始め、仕事の責任が重くなってくるように、命のレベルアップが求められたり任務が厳しくなったりもしてくる。

また、仕事の失敗も大きいものが生まれることも有り得て、ペナルティが大きくなったりすらすることもある。ただし霊性界では、安穏・自由である。

概ね、このようになっている。

2.罪と、その払い方

●罪についてのいくらかの注釈

「罪業」の方面について、さらに詳しくいくらか説示する。

絶対的かつ相対的な善悪(理とは矛盾しない)

この罪ということについて、よく罪の大きさは「どのように決まるか」という質問がある。何に基づいて大きさは決定されているか、これはさらに言い換えれば「絶対的に決まっているのか、相対的に決まっているのか」という問題にもなってくる点である。

そこで先述したように、これには「絶対的部分と相対的部分がある」。健康において栄養を採ることは絶対的に良いことであるが、その適量については相対的に決定しているようなものである。善業悪業ということについてもこれと同様である。

そこで単純理解では及ばないような事由が沢山とあるようなことになっている。ここが混乱の要因の大きな一つである。

そこで、これについてさらに具体的なものをいくらか説示する。

・低い階層による悪の罪は小さいこともある(その反対も然り)

まずは、「低い階層による悪の罪は、小さいこともある」ということである。

よく世間の人が「真理的悪業を気付かず大きく成している」のを見る。ものごとが見えておらず自利性が強く狭い視野でありながら、真面目なところもあって、「真面目に本当は間違ったことをしている」というようなことも多々見受けられる。”真理とは異なるような世間常識に囚われた基準によって、善悪を裁いたり、社会に知らず知らず誤ったものを撒いてしまっている”ようなことである。

ところが、こうしたことは罪がそれほど大きくなかったりもするのである。例えば、「子供が感情をコントロールできずに何か過ちを起こしてしまっても、同じことを大人がするのとでは罪が異なる」ようなものである。

このように、”同じことであっても、その霊的階層によって罪の大きさが変化したり”する。健康においても、”適切な栄養量は、年齢によって異なる”ようなものであって、これも理に定まっているのである。

そこで「低い(若い)階層ほど同じことによる罪は小さく」、「高い(老いた)階層ほど罪は大きい」ということがある。これは、一見しただけでは分かりづらく、人のあまり知らないことの代表例である。

※この究極的ケースとして:神罰を試す

この究極的ケースとして、例えば「神罰が当たるかどうかを試しにAさんが神社でいたずらをした」とする。ここにおける罪業も事情によって実にまちまちとなる。

例えば「浅いたましいの者(動物から人間になった段階で、まだ動物が主体のような状態)」がそれをしても、子供が軽いいたずらをしても罪に問われないように罪にならなかったりする。或いは高いたましいの者であっても、真摯な気持ちから疑問をもって実験的にそれをしても、学者が実験上で必要な破壊行為をしても罪に問われないように、罪に問われないようなケースもある。それが罪に当たるかは実に複雑な要因をもって、勝手に判定される仕組みになっていて、単純なものではないのである。

故に、神罰が当たらないから神などいないという言説は退けられる。

・高い階層ほど大きい罪も生じるリスクがある

これと似て非なることとして、「高い階層ほど大きい罪も生じるリスクがある」ということを説示する。

これは例えば、「自動車に乗るから死亡リスクも生じる」とか、「大人になるが故に、借金リスクも生じる」「社長になるから、大きな責任も生じる」とかいったようなことと同じ構造のことである。

「高い挑戦をするとき、大きなリスクも隣り合わせ」となったりする。そこで「高い階層にいれば、罪を犯しづらくなるということは全く誤り」であるという事情がある。

そもそも高い階層にあれば、表面上は同じ行為であっても前述の通りによって罪が大きくなったりもする。

さらに加えてここで言えることは、「高い階層にあれば、その生き方も難しくなり、起こしてしまう失敗も大きくなりうる」ということである。

(例)例えば、

高い階層にあって、順当に「権力の大きい者に転生」したとする。すると「多くの人を良い方面にも悪い方面にも巻き込みうる」が、そこで悪い方面に巻き込んだとすればその罪は大きなものとなる。

或いはこのようなパターンもある。

喩えでいえば、「社長がその挑戦において失敗し荒れてしまい、大きな悪事につい手をつけてしまう」というようなパターンである。つまり、「高い階層にあることで得られるものも大きくなり、欲が刺激されることも横で大きくなり、これに負けるリスクも増す」といったようなことである。

これは普通の人はそのような事情に至っていないから起こしていないだけで実は種としては潜在的に持っているものが、「高い挑戦をすることで縁が揃い発芽してしまう」ようなパターンである。

これをその縁が揃っていない人が、外野から”そのようなことはしない”と思っているのは気付いていないだけのことであり、外部者にも知らないだけでその種は潜在的にあるものであったりする。ところが「高いが故に、これを起こしてしまう」ということがある。このようなパターンもある。

このように、「高い階層ほど大きい罪を生じるリスクもある」という事情があったりする。これも”簡略的な認識では漏れ落ちてしまうような事実”である。

・時代など環境に応じても善悪は変わる

また、そもそも論として重要な事実がある。

それは「時代や環境に応じても善悪は変わる」ということである。

典型的な疑問に「殺人は必ず罪か、であれば戦時中の日本兵による殺人も大罪か」といったものなどがある。他にも「嘘=事実でないこと、を言うことは常に罪か」といったものも典型的な疑問であろう。

そこでこれに端的に回答すると「時代や環境に応じても善悪は変わる」ということである。言い換えればまさに「相対的」であるところの部分のことがあるということである。

そもそも善悪とは「理に添って」いるかどうかであると説明し、健康やスポーツの上手さなどと似ている等と喩えてきたが、この喩えで考えればわかりやすい。健康を以て喩えば、気候によって健康である在り方は絶対的な部分もありながら相対的な部分も多分にある。砂漠気候における健康的な在り方と、極寒地域における健康的な在り方には根本的に同じ部分と、その状況に応じて派生的に相違する部分があるはずである。

健康的な在り方はこのように、状況に応じても根源的に同様の部分と派生的に相違する部分とがある。善悪についてもこのように環境に応じても根源的に同様の部分と派生的に相違する部分とが共に重なってあるのである。

故に「人を殺めるということの罪」は全くその状況に応じて全く異なり、場合によっては単に正当防衛として無罪のものもあったり、戦国時代という時代背景においてはそれほどの罪ではなかったり、全くその状況に応じて「理」は異なり「善悪」が異なりもするものなのである。

「理」には根源的・絶対的で変動しない部分と、派生的・相対的にむしろ自在に変動する部分の両面があるということが重要な事実であるので、常に理解されたい。(これについて詳細には「一様かつ多様」という執筆にて説明する。)

※楽果苦果も時代や環境に応じて異なる

また全く同様に、「楽果苦果ということも時代や環境に応じて異なる」ものである。

功徳の結果として与えられる楽果について、ある時代では好ましいものが別の時代では好ましいものではなくなったりすることもある。その反対に苦果についても同様である。

喩えて言えば、年齢によって苦しいものやその程度は異なる。幼児におやつを与えないという罰を課すとして、それを成人に与えても全くその重みは異なるようなものである。このように因縁の楽果苦果も時代や環境によってもまた相対的に変動するものである。

例えば、現代は医療が発展していたり色んな要因から「命はそう簡単に落とさない」ものになっている。その結果「命を落とすことの重大性」が、その昔より飛躍的に増しており、その苦しみが飛躍的に増している。

反対に言えばその昔は、死することの苦しみが現代と相対的には低かったようなところもあったりする。そうなると、その昔の人が簡単に亡くなったりしていることについて「罪障が重かった」というのは全くの非事実ということになってくる。このようなことである。

因縁による苦果はその時代ごとにまた新たな様式として発生する

そこで、このことから逆に言えることは、現代にいくら苦しみを除去していっても、その時代ごとにまた何かしら苦しみというものは相対的に生じるものであり、因縁による苦果はその時代ごとにまた新たな様式として発生するものであって、いたちごっこのように尽きることはないようなことになっているということである。

相対的な苦しみもほとんど無くなる時代=たましいが成長しきった時代

また先走ってもっと奥を言っておけば、その相対的な苦しみもまた収斂していくものであり、「相対的な苦しみもほとんど無くなる時代」というものがいつかは実現してくるが、そのときには「(この地球で菩薩に至るというシナリオで生じている範囲の)たましい達が限りなく成長して、もはや罪業がなく受けるべき苦果もない」ような時期が来ているときであり、「これ自体がまた表裏一体となっている」ということでもある。

(…それが仏教に言うところの「弥勒(メッティア)下生」、アブラハム系宗教の言うところの最後の審判という「救世主(メシア)降臨」のまだまだ遥か遠い未来のことである。俗に、これに飛びついて救世主は今生まれてきて今にその時代が来るのだ等といった言説を見かけるが、むしろ私はこれを明確に否定する。その時は、まだ遥か遠い未来である。ここがややこしいが救世主も輪廻転生しているため、確かにいつの時代でもその救世主が今生まれているということもあり、まだ最後ではないがこの時代にとりあえず生まれているというケースは全然にあり得る、これは全くの余談である。)

●罪の払い方の例

そこで、罪の払い方の例を説示する。

罪業の解消の仕方は、例えば「現世で過ちを犯したときの償い方」や、「不健康にあるときの改善の仕方」のようなものと似た構造のものである。

現世での過ちで言えば、①悪い結果を支払って償うケース、②良い結果を生み出して償うケースがある。そして同時に、③よい結果などを諦めるということが伴う。

喩えて不健康で言えば、①何か手術などをして改善するケース、②健康的な食事を摂取して改善するケースがある。そして同時に、③スムーズな暮らしを諦めるということが伴う。

罪業の解消とはこのようなことと同じ構造であって、

「①-の支払い、②+の支払い、③諦める」ということで解消されるものだと概ね言えるのである。

(1)諦め

まず、諦めである。

ほとんどの人は、罪も大きく有しているものである。

霊的階層がまだ若い段階においては、それが当然である。

そこで、輪廻転生するときには、基本的にそれほど良い思いをすることばかりとはならず、その罪業と相談して「諦め」なくてはならないことが沢山ある。これは罪を払っていることにはならないが、罪があるからそのようになるわけで”消極的苦果”とも言える。

喩えて言えば、おでかけをしているといっても、「借金を抱えていたり、しなくてはならないことを抱えていたり」して、悠々とあらゆるものを買い取って楽しんでいくことは出来ないようなものである。反対にそのようなものがなく功徳ばかりあれば、悠々と買い取っていくことが出来る。

このように、「罪業があることで、諦めるということが表裏一体で同時に起こる」ものである。

そこで例えば、経済・健康・能力・美醜・境遇などについて「諦める」ということが起こったりする。

(人類全体で見たときには、こういう生まれをしている霊の方が多いということでもある。)

(2)―の支払い

次に、-の支払いである。

罪業の解消として代表的にイメージされるのは、これであろう。

喩えて言えば、過ちの償いにおいても、罰金刑や拘束刑を受けるといった「失うことによる償い」が最もイメージされやすいことと同じである。

例えば、「非常に不遇な境遇」に生まれて来たりする。或いは「非常に短命」に終わる。或いは、「何か大きな被害に遭う」ことが起こる。

こうしたパターンであって、イメージ通りのものである。

(3)+の支払い

次に、+の支払いである。

輪廻転生というおでかけにおいて、「積極的に善業を積んでこれにより払う」というパターンがある。

つまりこの場合には、-の支払いは免れるということでもある。

喩えて言えば、罪を償うということについて、

拘束されて喪失する刑罰や死刑などといったように「同じように失う」という失う型の償いではなく、「これから努力して積極的に生み出すことで償う」という生み出す型の償いのものもある。

このような感じで例えば、

過去世で「Aさんに害P(職を奪うなど)を与えた」罪があるとして、今世において「同じ害Pを受ける」という苦果ではなく、「益Q(良い職を与えるなど)をAさんに与えるということで払うというパターン」もある。

罪障消滅といえば「-の支払い」ばかりが目立つが、それだけではないのである。

まとめ:基本形と複雑系

これが、「基本形」である。

実際にこのようなケースも非常に多くあり、概ねこのように理解して差支えはない。

ただし基本形は”基本形”であって、「現実は複雑系」である。実際には「この通りに理解するばかりでは齟齬のあること」が沢山あるのである。

ここがまさに、現代人がこの因縁を、理解できない原因になっている大問題であり、本稿の執筆意義のある箇所である。

そこでこれを後述する。

【まとめ・次回予告】

いかがでしたでしょうか。

今回は「輪廻転生と因縁についての基本原理」の続きとして、

・「功徳とその使い方」

・「罪業とその払い方」

という最も基本的なテーマについてさらに掘り下げて示しました。

長くなったので一旦ここで区切りますが、

次回も「輪廻転生と因縁についての基本原理」について整理して説明する続きになります。

【ご喜捨のお願い】

社会の精神的な向上を願って、宗教者の道を歩んでいます。

本物の宗教を徹底して示すべく、厳しくともご喜捨のみで歩んでいます。

もしご縁ありましたら、以下よりご喜捨いただけましたら幸いです。

みなさまに功徳が廻り、社会の精神基盤に寄与しますように。

・メンバーシップでの応援(五百圓~)

※ただし手数料が18%ほどかかり引かれますので、従来通りお振込みにてお施しくださる方はそのままにして頂ければ大変幸いです。その他の方は、以下のメンバーシップからお願いします。

・paypay : raikouji0216

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?