【美術展】五感であじわう日本の美術/三井記念美術館

仕事柄、三井記念美術館の招待券を頂ける。今の勤務先を退職しようと思っているので、そんな有難い特典もこれが最後。

Ⅰ. 味を想像してみる

銀で作られた伊勢海老を見て味を想像するのは、私には無理だったが( ;∀;)、技巧の素晴らしさは伝わってくる。

伊勢海老では難しかったが、これらには私の幼少期の味覚が蘇った。

私が幼少期の頃から現在に至るまで、実家の庭には果物の木がたくさんある。甘柿、渋柿、無花果、キウイ、ブルーベリー、ザクロ。これらの木が今でもすべてあるわけではなく、今はブルーベリーだけになってしまった。甘柿は、私でもちょっと木に登って取れば、すぐに食べられた優れもの。渋を抜いた渋柿より、実がしまって私は大好きだった。

売り物でもない、家族が食べるだけの果物なんて手入れもさしてせず、毎年実がなるに任せるだけ。その程度だから、毎年ザクザクなったキウィはひたすらすっぱいだけだった。家族に不評だったキウィはその内一掃されてしまった。

しかし、無花果だけは違った。ともかく美味しかった。しかし、木が枯れてしまい、私が上京する前にはもう家の庭からなくなっていた。無花果は今頃からお店に出始めるが、幼少期に大好きだった無花果の味が忘れられず、買って食べた時の驚きと言ったらなかった。

美味しくない、のである。

甘いことは確かに甘い。しかし、私が家の木からもいで、手を白い汁まみれにしながらかぶりついた無花果とは、実のプリプリ感が全く違った。家で適当に生らせた無花果の方が美味しいなんて、衝撃だった。

何度、買っても同じである。買って食べる度に「うちの無花果」の甘味を、食感を、悲しく思い出してしまう。最近は、買わなくなってしまった。

店頭で並んでいたら、間違って買ってしまいそう。

円山応挙に私がなにを言うだが、構図が完璧だと思った。完璧なものはずっと見続けられ、見ていて飽きない。

丸い皿の上部に縁の形に合わせて三日月状に羽を広げる鶴を描き、下部には亀を配置している。長寿で縁起がよいことを願う文様。裏面には江戸時代中期に活躍した画家・円山応挙の署名があり、鶴と亀が応挙によって絵付けされたことがわかる。

蓋の上が平らになっていることから一文字椀と呼ばれる。千利休の塗師といわれる盛阿弥の作とされる。茶の湯における懐石料理で、ご飯や汁物を入れる。利休は黒を好んだが、黒い椀も利休が用いたとされ、それまでは赤い椀が普通だったらしい。

Ⅱ. 温度を感じてみる

画面の外への大きく伸びる松の幹と、何かの音に気付いたのか、そっぽを向く鹿とが並んで配されている。松の根元は雪に埋もれているのか、それともまだほの暗い朝なのかは分からないが、余白を大きくとることでシーンと静まり返った、冬の風景が演出されている。

生き物が描かれていると、その表情に目がいくことが多い。この鹿の表情もなんとも愛らしく、そしてこの絵で面白いと思ったのが、口ものと髭や顔の毛並みや耳毛?!。こんな筆使いが、絵に生き生きとした躍動感を与えるんじゃないだろうか。

ザーッと流れ落ちる大きな滝を、こうら干しのために岩を登ってきたのか、亀が見つめている。滝は和紙の白さをそのまま活かし、筆で直線を素早く、かすれさせながら引くことで、流れ落ちる水が表現される。床の間にかければ、まるでそこに小さな滝が現れたかのよう。岩や亀の少し水にぬれた様子もまた、涼やか。

Ⅲ.香りを嗅いでみる

手折られた一輪のスイセンが、透明感のある色彩によって優しく描かれている。本作品は、作者の円山応挙と深く交わった、北三井家4代・高美の一周忌に描かれたもの。香りが強く、現代ではあまり仏前に供えることがないスイセンだが、すうっと消え入るような儚げな姿からは、その香りもまた風に乗って、すっ。。。。。。と故人の元へと届く様子が想像される。

白菊が川面をのぞき込むように咲き、水鏡にはその姿が映っている。白い花弁は絵の具で、水面に映る花は絹の地色を残すという、同じ花の姿をそれぞれ異なる描き方で表した作品。

絹の地色を利用した水面に映る花の様子がよく分かる。描かれた当時、地色は清らかな美しい「白」だったことだろう。

Ⅳ.触った感触を想像してみる

江戸時代初期の文化人・本阿弥光悦が、自らの娯しみのために余技的に作った黒楽茶碗。濃淡をつけて塗られた釉薬の景色を、黒い雲の間に降りしきりる雨脚に見立て、「雨雲」と命銘したらしい。丸みを帯びた腰や、箆で鋭く切られた口は、光悦ならではの造形。

茶道を嗜まない私は、茶器は「へぇ~、ほぉ~」しかない。

Ⅴ.音を聴いてみる

音を想像してみるコーナーだが、私はその取り合わせと色がよかった。

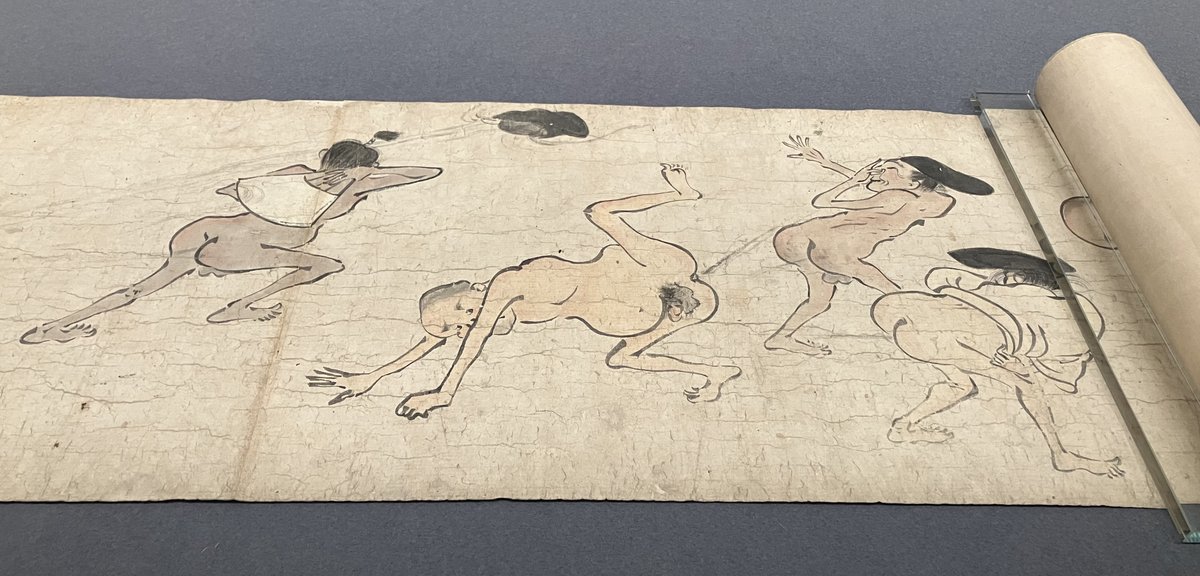

この展覧会に既に行かれた方がご紹介することが多いのがこれ。見た瞬間、おぉ、これ、これ、だった。

お坊さんたちが「おなら」を矢のように操り、戦っている。おならを描く、迷いがなく鋭い直線からは「プーッ!」という高い音が聞こえてきそう。おならで烏帽子が吹き飛ばされた人もいる。この時代、烏帽子が落ちて頭が見えてしまうのとても恥ずかしいことだった。おならと落冠という、二大恥ずかしいハプニングの組み合わせに、当時の人々も笑みを浮かべたことだろう。

月夜の下、腹太鼓を打つタヌキと、お坊さんに化けたキツネが描かれている。タヌキのお腹は、視線の先にある、弓形の輪郭線でさらりと表された月のようにまん丸。キツネの絵に描かれたススキからは、サラサラと秋風に揺られる音が想像される。

Ⅵ.気持ちを想像してみる

日本画をよく見るようになって、このモチーフに出会うことが増えた。日本人って好きよね、義経。判官贔屓。この言葉もそもそも判官の職にあった源義経にちなんでいる。

笠を被った常盤御前が赤ちゃん(源義経)を抱き、彼女の他の二人の子、今若、乙若と雪道を進んでいる。義経の父・源義朝が平治の乱で敗れ、一家ともども命を狙われたため、奈良へ逃れていく。

常盤御前の雪中の逃避行は、大倉集古館でも見た。

【ランチ】

三井記念美術館は、日本橋室町というキラキラしたところにあるので、ランチも選択肢はたくさんあるのだが、私はいつも「文明堂カフェ」に行ってしまう。奇をてらわない安定した美味しさ。

週替わりのソース、この日はタルタルソースだった。ドリンク付きで1,200円。

会期終了間近の土曜日、2024年8月17日(土)。この規模の展覧会は、終了近くの週末でも激混みにならないのがいい。美術館の大きさも見て回るのに、息切れしない程度。大きさも、見学者の静けさも心地いい。