渋沢栄一、ふたたび/I called at Eiichi Shibusawa once again !

🔶まえがき

渋沢栄一さんて事業家だったことくらいは知ってたけど、大河ドラマ『青天を衝け』を観て、初めてその人物像なり功績を知った方が多いのではないだろうか?

私もそのひとりだが、1月の終わりに深谷を訪れた際は友人6人での珍道中で親睦を深めるのが旅の目的だったので、ドタバタと何となく寄ってきたという印象しか残っていない。

その時の記事はこちら。

しからば、7月3日から新1万円札に登場することもあり、改めて、偉人渋沢栄一さんが生まれ育った深谷に出向いたので、ちょこっとだけ深堀りしてみたいと思います。

🔷渋沢栄一

天保11年2月13日(1840年3月16日)、現在の埼玉県深谷市血洗島の農家に生まれました。

家業の畑作、藍玉の製造・販売、養蚕を手伝う一方、幼い頃から父に学問の手解きを受け、従兄弟の尾高惇忠から本格的に「論語」などを学びます。

藍玉の製造販売と養蚕を手掛ける豪農の家に生まれ、農民から商人、武士となり、明治時代に入ると、官僚や企業家としての活躍はめざましく、「近代日本経済の父」と呼ばれ、日本の産業界の基礎を作った渋沢栄一さん。

企業家として、携わった数が500社にのぼるとされています。

あの会社もこの会社も、多くの名だたる一流企業に渋沢さんが関わっていたんですよ。

下記をクリックすれば、ご覧いただけます。

渋沢栄一が関わった企業一覧

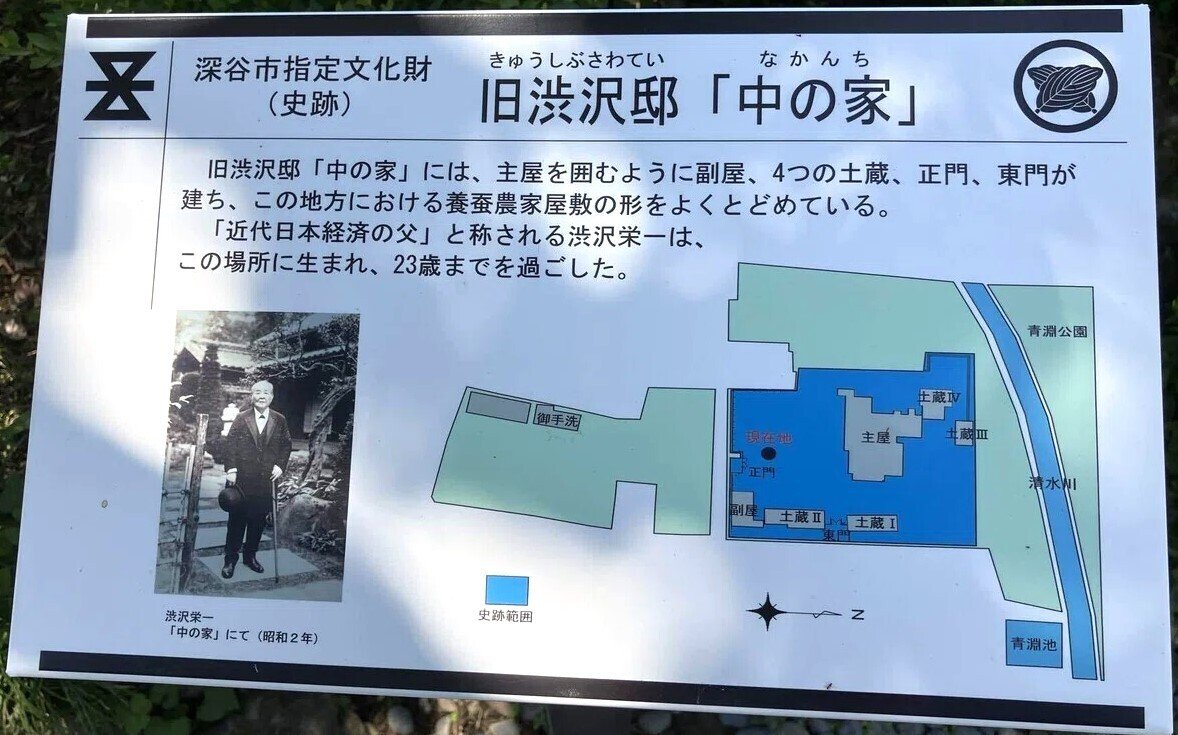

🔶旧渋沢邸『中の家』

右と左に石柱が

設置されている。

「青淵」は渋沢栄一翁の雅号

であり、「中の家」の裏手に

水が湧き出る青々とした

深い淵があったことに

ちなんで、従兄弟で栄一翁

の学問の師でもある尾高惇忠

が名付けたと伝えられています。

渋は澁

沢も澤

栄も榮

と旧漢字で表記されている。

Eiichi in PARIS とある。

パリ万博に向かった時を模して

造られたようだ。

🔷中の家

渋沢栄一の生家であり、現在の主屋は明治28年に栄一の妹夫妻が建てたもので、多忙な中帰郷した際に滞在していたようです。

渋沢一族はこの地域の開拓者の一つで、分家して数々の家を起こしました。

江戸末期には、血洗島には渋沢姓を名乗る家が17軒あったそうだ。

家の位置によって、当時は「中ノ家」「前ノ家」「東ノ家」「古新宅」「新屋敷」などと呼ばれていた。

因みに中ノ家(中の家)は、宗家である。

🔷血洗島

血洗島って地名すごくないですか?

戦で血が流された?

う~ん、近からず、遠からずですね。

昔々利根川の氾濫と何かしら関係があって、『地荒れ』『地洗れ』という説やアイヌ語のケセン(岸、末端などの意)に由来して血洗を当て込んだという説、もうひとつは、河川敷で戦があって傷ついた武者がここで血を洗い流した説もあり、どうやらどれも定説として定まってはいないようです。

渋沢栄一は、赤城の山霊が他の霊と戦い、その時の片腕を怪我してその時に傷口をこの地で洗ったため『血洗島』としたと語っていたようです。

偉人は、こうしたことにも伝説を残してるんですね。

渋沢家3代の家系図は下記の通り。

さて、靴を履き替えて中に入ろう。

いきなり、ご本人の登場だ!

どきっとする風貌と語り、身のこなし。

アンドロイドと分かっていても、驚くその存在感だ。

生い立ちから

事業家としてまでを

時代ごとに

解説してくれる。

80歳代の再現だそうである。

喉元のしわなど

とても精巧に出来ていて

生きているかのようだ。

精通していた。

富岡製糸場設立にも尾高惇忠

らと奔走したのは有名だ。

宮中の養蚕指導者に身内を指名し、宮中御養蚕が現在も皇室で

引き継がれている

というのはここで学習した。

記章は立鼓

(ちょっと分かり難い)

立鼓とは、能楽などで用いる楽器の鼓のように、胴の両端が広く中央がくびれた形だそうだよ。

自ら藍の生産をするだけでなく

藍玉の買い付けも行っていた。

行司として、従弟の渋沢喜作と

共に品定めをしていた。

藍玉とは、藍の葉を発酵・熟成させた染料である蒅(すくも)を突き固めて固形化したものである。

藍の生産、買い付けそして販売までを行ったことで以降の事業家としての基礎が出来上がったんだろうなと推察する。

なるほど、商才は既に10代には形成されていた。すごい!

また、7歳の時には従兄尾高惇忠の手ほどきで論語や四書五経、日本外史を学び、剣術は在郷の大川平兵衛より神道無念流を学んでいるそうだ。

幼くして、文武両道の精神を習得したってわけだ。

親の教育も本人の能力も長けていたんだろうね。

耐震補強を

中心とした改修工事が行われた。

2022年2月~2023年4月

その後、尊皇攘夷の思想に目覚め、文久3年(1863年)に共に従兄弟である尾高惇忠や渋沢喜作らと、高崎城を乗っ取って武器を奪い、横浜外国人居留地を焼き討ちにしたのち長州藩と連携して幕府を倒すという計画を立てるが、同じく従兄(惇忠の弟)の尾高長七郎の懸命な説得により中止する。

クーデター未遂に終わったが、実行されていたらどんなことになっていただろうか?

のちの企業家 渋沢栄一は存在しなかったかもしれない。

血判状が残されている。

その後、喜作と共に尊攘派武士から一橋慶喜の家臣となり、その後慶喜が将軍となった事から幕臣となり、慶喜の異母弟徳川昭武に随行しパリ万博、ヨーロッパ各国をみてまわり、通訳兼ガイドのシーボルトから語学や諸外国事情を学び、シーボルトの案内で各地で先進的な産業・諸制度を見聞すると共に、近代社会のありように感銘を受けて帰国。

この時に得た経験が後に大きな影響を与えることになります。

出典:Wikipedia

ヨーロッパ滞在時、髷を切り、洋装となっていたようである。

出典:Wikipedia

明治維新となり欧州から帰国し、「商法会所」を静岡に設立、その後明治政府に招かれ大蔵省の一員として新しい国づくりに深く関わります。

1873(明治6)年に大蔵省を辞した後、一民間経済人として活動しました。

そのスタートは「第一国立銀行」の総監役(後に頭取)でした。

第一国立銀行を拠点に、株式会社組織による企業の創設・育成に力を入れ、また、「道徳経済合一説」を説き続け、生涯に約500もの企業に関わっています。

約600の教育機関・社会公共事業の支援並びに民間外交に尽力し、多くの人々に惜しまれながら1931(昭和6)年11月11日、91歳の生涯を閉じました。

江戸、明治、大正、昭和に跨る壮大な男のドラマがここに幕を閉じました。

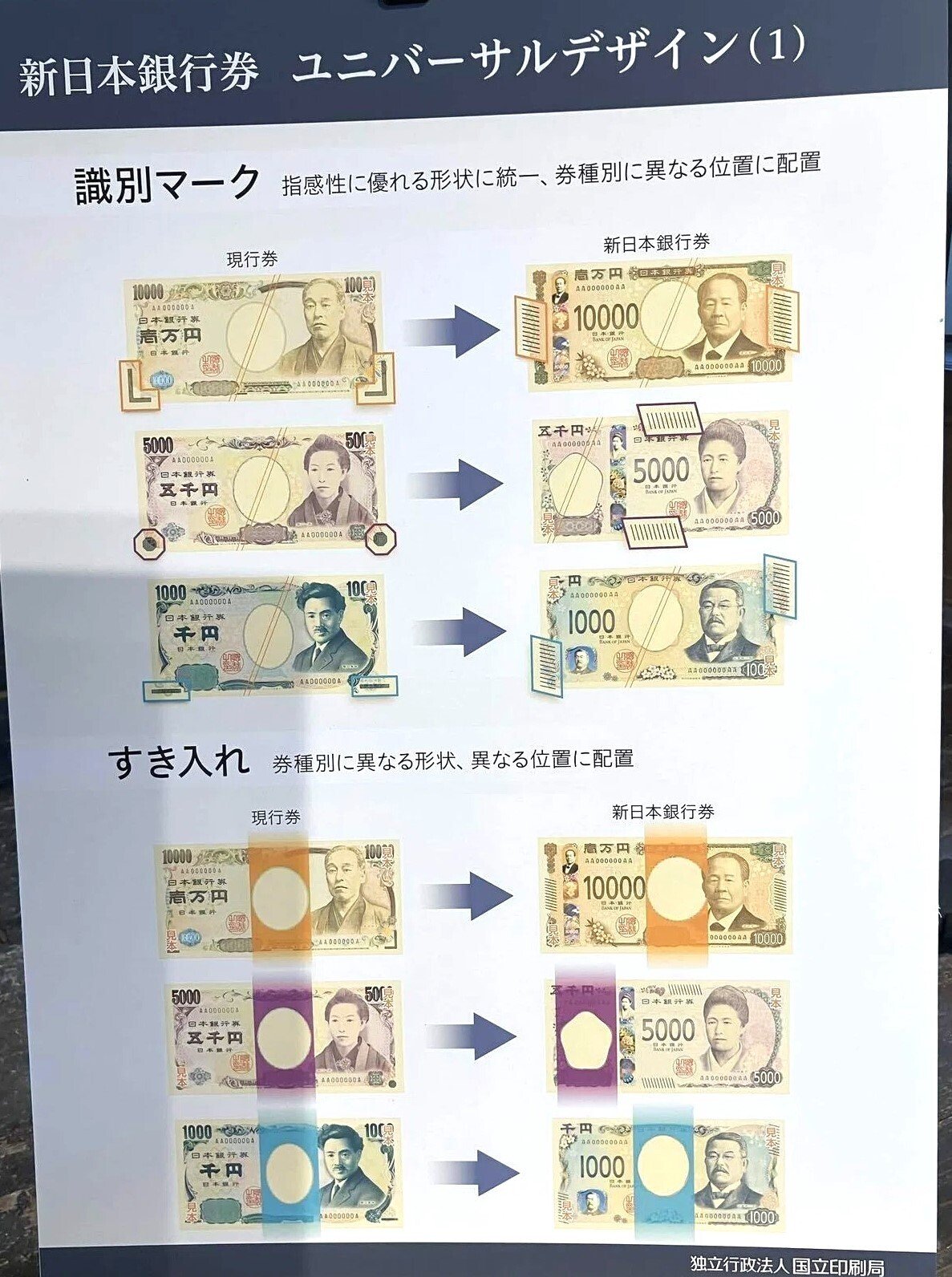

🔷新日本銀行券 2024年7月3日改刷

『すき入れ』は、券種別に異なる形状、異なる位置に

表は漢字表記から数字へ変換

裏面は右端上に数字で大きく表記

一万円札

五千円札

千円札

高精細すき入れ=現行に加え高精細すき入れ模様

3Dホログラム=肖像が回転する

7つの技術が継続

はてさて、お昼時間をゆうに過ぎている。

スタッフの方に尋ねる。

「この近くにお昼取れるところとかありますかね?行きにみて来たけれど、かなり離れないとなさそうなんですけど、、、。」

「そうですね、この近くにはないですねー。地元の名物、煮ぼうとうで宜しければお隣にお店がありますよ。」

というワケで徒歩30秒でランチタイムに。

しかし、前回何故ここにお店があるの気が付かなかったのだろうか、、、。

説明書き

論語の精神が籠っているのだ。

な~い、残念。

というか、クルマです。(+_+)

迷わず、煮ぼうとう・とろろご飯セットをオーダー。

待ってるに間に、メニューの裏ページを見ると、こんな記載が食後に見せて頂くとしよう。

「若い時に欠点があった人でも、晩年が美しければその人の価値は上がるものである。」

🔷煮ぼうとう

薄くて広い麺を使うのは、山梨の名物「ほうとう」と共通していますが、ほうとうが味噌味なのに対し、煮ぼうとうはしょうゆ味。

具材も違いがあり、煮ぼうとうは、特産の深谷ねぎをはじめ、いちょう切りにしたにんじんやだいこんなどと煮込みます。

実食するとしよう。

昔、実家で父親が作ってくれた けんちん汁とは違って野菜少なめで豆腐が入ってないが、ほぼほぼそれに近いつゆと具材、つゆに薄くて平べったい麺がするっと絡んで、するするっと食べられてしまう。

つゆを啜りながらのとろろご飯も良い感じだ。

甲府でほうとうは食べたことがあるけれど、確かかぼちゃとか入っていてこってりしていたと記憶する。

こちらは、さっぱり系のほうとうだ。

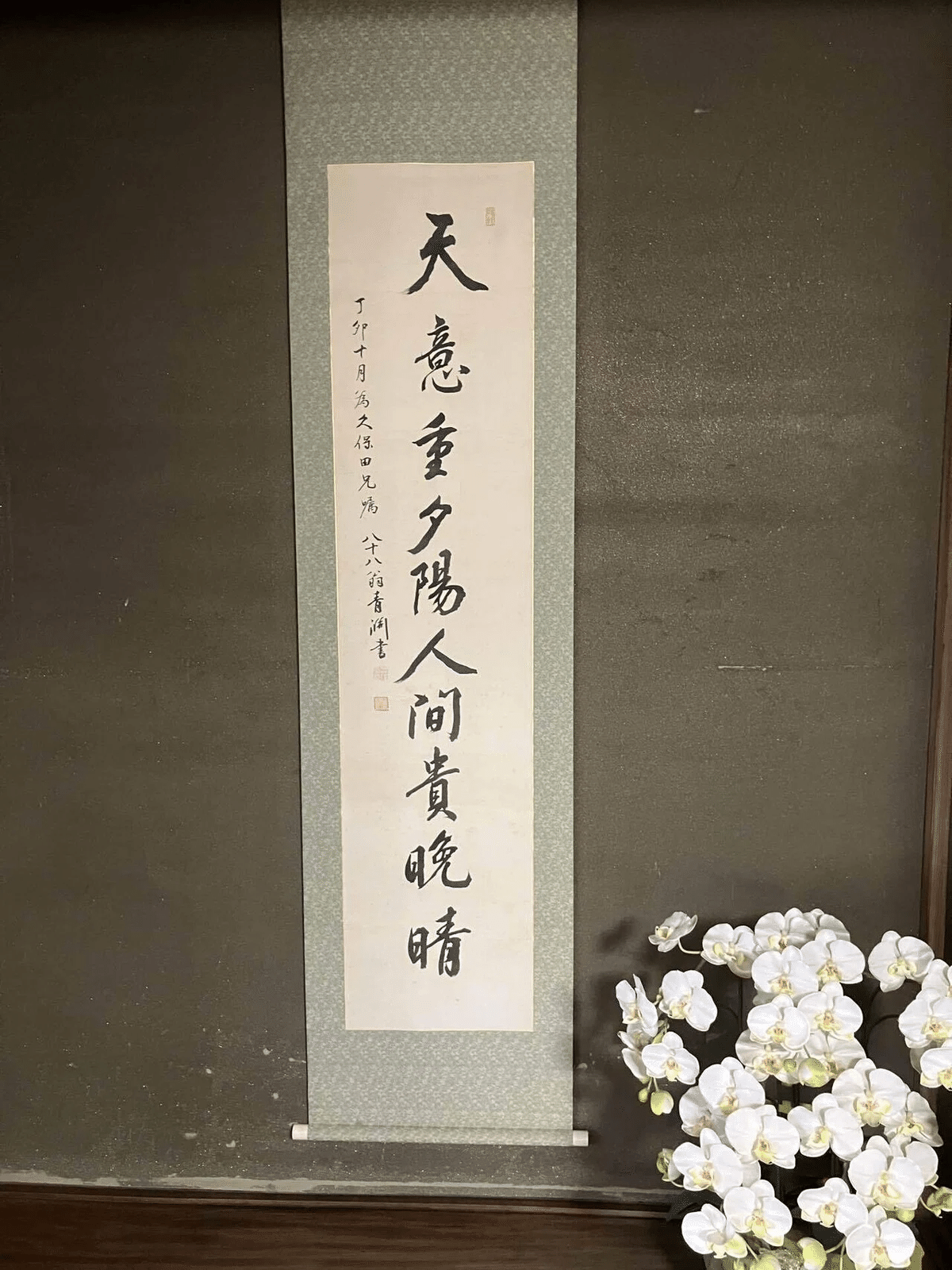

直筆の掛け軸を拝ませて頂くとしよう。

『天意重夕陽人間貴晩晴』

『天意重夕陽人間貴晩晴』

天意夕陽を重んじ、人間晩晴を貴ぶ

(要約)

一日のうちでもっとも大事なものは夕刻で、日中どんなに快晴であっても、夕刻に雨でも降れば、その日一日が雨であったかのごとく感じられるように、人間も晩年が晴々した立派なもので無いとつまらぬ人間になつてしまうものだ。

人生訓を語るとても心に響く言葉だ。

麵屋 忠兵衛

会計時にお店の方に話しかけた。

「美味しかったです。こちらは古くから営業されてるんですね。

失礼ですけど、ご親族の方でいらっしゃいますか?」

「違うんですよ。別の場所で営業していて、こちらに移転してきたのです。」

「そうなんですね。主屋と並んでやってらっしゃるので、てっきりお身内の方かと思ってしまいました。失礼しました。」

夢七訓

トイレに貼っておこう。

🔶渋沢栄一記念館

🔷道徳経済合一説

渋沢栄一は、「道徳と経済は両立させることができる」という「道徳経済合一説」である。 この考え方の根拠を、自らの信奉する儒学、とりわけ『論語』に求めた。 道徳を「論語」、経済を「算盤(そろばん)」と言い換えて「論語と算盤を一致させることが重要だ」と説いた。

アンドロイドによる講義を10分ほど聴いたのちに記念撮影タ~イム。

渋沢栄一さんに挨拶

された。

70歳時の想定だそうだ。

皆、上背が低く渋沢栄一さんも

155cmだったそうだ。

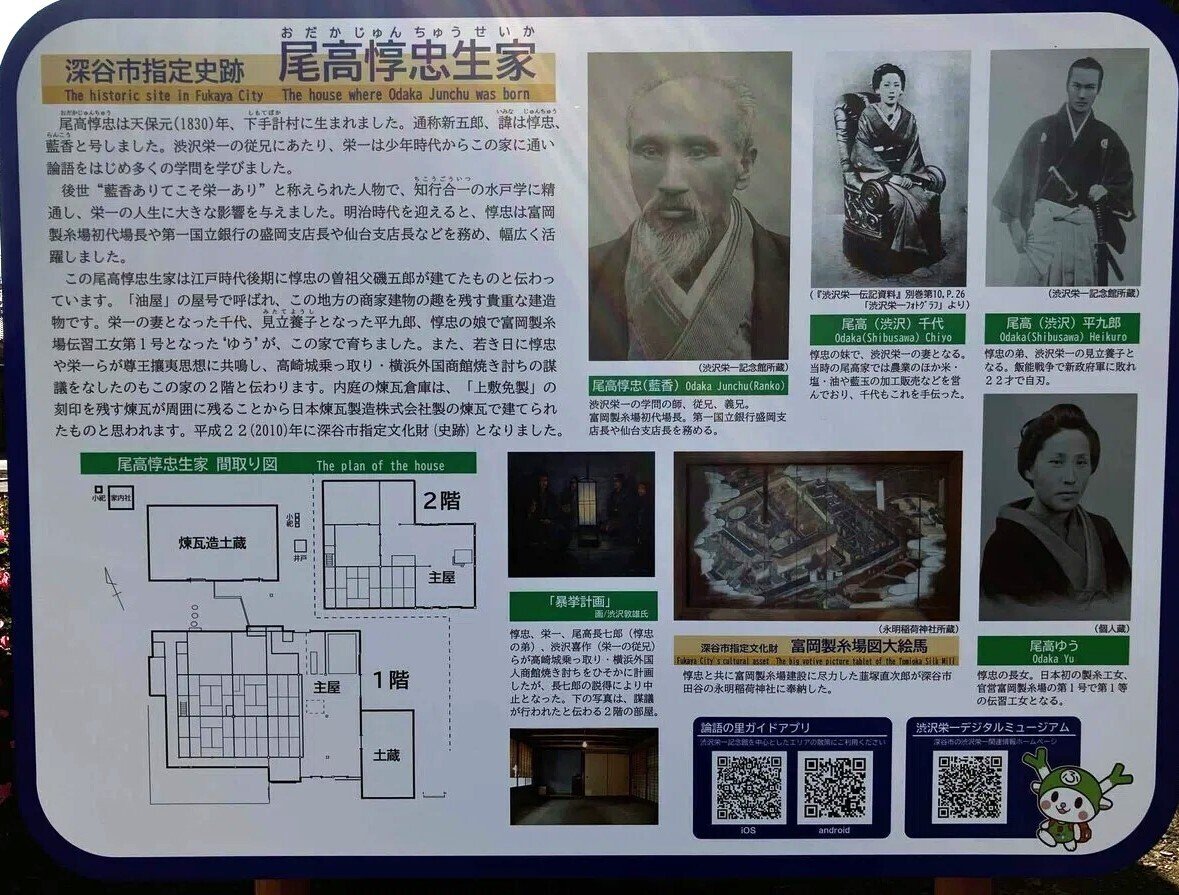

🔶尾高惇忠生家

🔷尾高惇忠

幼少時から学問に秀で、自宅に私塾の尾高塾を開き、17歳から幕末の頃まで近郷の子弟たちを集めて漢籍などの学問を教えた。惇忠に教えを受けた一人が従弟の渋沢栄一である。

富岡製糸場初代場長、第一国立銀行仙台支店支配人などを務めた。

渋沢栄一を語る時、無くてはならない人だ。

スタッフの方の説明だと

ほとんど名前が出てこないが

実は影の功労者だと

熱く語ってました。

🔷韮塚直次郎

明戸村生まれ。 富岡製糸場で使用する煉瓦を郷里の瓦工を呼び寄せて完成させた。 明治6年自宅を提供してフランス式乾繭場を建設した。

実物を見たのは勿論初めてだ。

30度くらいの温度で保つと

1週間ほどで完成するそうだ。

昔の人は良く考えたもんだね。

創建時の鳥瞰図と外観図

ここの2階でクーデターの謀議が

図られたんだ。

倒幕に向け、たぎる熱き心を燃やしていたようだ。

外に出て、藍の発芽した若芽をみせて頂いた。

近年は成りが余り良くない

との説明があった。

🔶あとがき

渋沢栄一さんは、幼少期から文武に長け、10代にして製造・仕入・販売の仕組みを習得、野心家でもあり、その場その場の状況に対して柔軟に対処できたから、後のヨーロッパ遠征で得た広い知識を生かせたのでしょうね。

しかし、一見、生まれてから亡くなるまで、全く無駄のない中身が詰まった人生に見えますが、実はそうではなく、倒幕計画や事業失敗など挫折と思惑違いの繰り返しに対して諦めずに先を読み、思い描いたビジョンに向けて修正を加えながら前に進んでいくことに長けていたのでしょうね。

つまり、今で言うPDCAの上手な使い手であった、と。

こんな風にみる人はいないようですけどね。🤔

一方、表に出て来ない話もありますが、それはまた別の機会に。

(合掌)

最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!