食べることへの違和感から、自ら鶏を絞めてさばいて食べた。

※この記事には鶏を絞めて解体して食べるまでの写真や文章が掲載されています。血などグロテスクな表現が苦手な方は読むのを控えてください。

初めて自分で鶏を絞めてさばいて食べた。

死を食べる。普段何気なく食べているものは植物や動物の死骸で、それらからエネルギーを得て今の私たちは生きている。

大きいシステムの中で見知らぬ誰かがしてくれていた「絞めてさばく」こと。ある意味無視してきたこのことに向き合わなければならない「使命感」のようなものをここ数年ずっと抱えていた。そしてついに、先日鶏の首を切って食べた。

感じたことを忘れてはならないという気持ちがあり、文章として残す。

自分で殺めて食べることを「やらなければならない」気持ち

今私は十勝・浦幌町という食料自給率が3000%もある地域で住んでいる。

十勝は畑作4品と呼ばれる作物が主要で生産され主に域外に供給されている。そのため、地域内には多品目がいつでもある状態ではないものの、生産の現場とは近く毎日美味しいものを食べている。ありがたいことに農家さんからのいただきものも多い生活を送れている。

ブリンブリンで、パンッパンで、本当に美味しかった。

そんな町で今は仕事として、畑作や酪農や漁業といった第一次産業者と関わりながら、町外の若者・大学生や企業に浦幌町に来てもらいインターンシップや研修を企画・運営させていただいている。

生産地である田舎で暮らしている上で、そうした仕事をしている上で、自分で殺めて食べることを「やらねばならない」という感覚がここ数年ずっとあった。

過去には自身の献血の時に失神しかけたし、R15以上のモンハンなどのグロいゲームもしたこともないくらいには苦手。

だから「やりたい」というよりは、「この状況に慣れたり飽きたりしたくない」「命と経済のバランスや生産することについての語りを空虚にしたくない」、というような義務ではない「使命」的な「やらねばならない」の感覚を持っていた。

「やらねばならない」という気持ちまで接近した、食べることと命への問いを腹落ちして自分ごとになっていったきっかけがこれまでにあった。

それは、生産者や生産の現場を体験する学生、食や命の大切さを伝える仕事をする人がいる飲食の場で、当たり前のように料理が残され、当たり前のようにゴミとして処分され、当たり前のように無頓着であった光景を目の当たりにしたことだった。

周囲の人の中には、「世界一汚いゴミ」と呼称していた人もおり、

悔しさと申し訳なさでボロボロに泣いて帰ったことを覚えている。

生産者がいたとしても、食の大切さを謳っていたとしても、目の前の料理は残し捨てる選択をする。「生産」と「消費」、「つくること」と「食べること」の距離が離れていれば、食べることから命が切り離された状態であり続けてしまうんだろうか。どうやったら、食べることのそばにつくることや命があり続けるんだろうか。食についての違和感や問いが生まれ、関心のあるテーマとなっていった。

「この状況に慣れたり飽きたりしたくない」と思うのは、誇りを持って生産している人と普段関わる暮らしをしている中で、そんな方の元に人を連れてくる仕事をしている中で、生産することへのリスペクトや食べることへの繊細さを持ち続けたいという想いがあるからだ。

鶏を絞めてさばいた日

ようやく訪れるその日を前に、早く来てほしい気持ちと行きたくない気持ちがともにあった。1人では心細かったのでSNSで呼びかけたところ、1人の友だちが手を挙げて3〜4時間かけてわざわざきてくれた。そして同じく「やらなければならない」気持ちを持っていた。なんだんだろうね、私たちのこの気持ちは。

その場で見本を見せてもらった後、すぐに自分たちの番が来た。

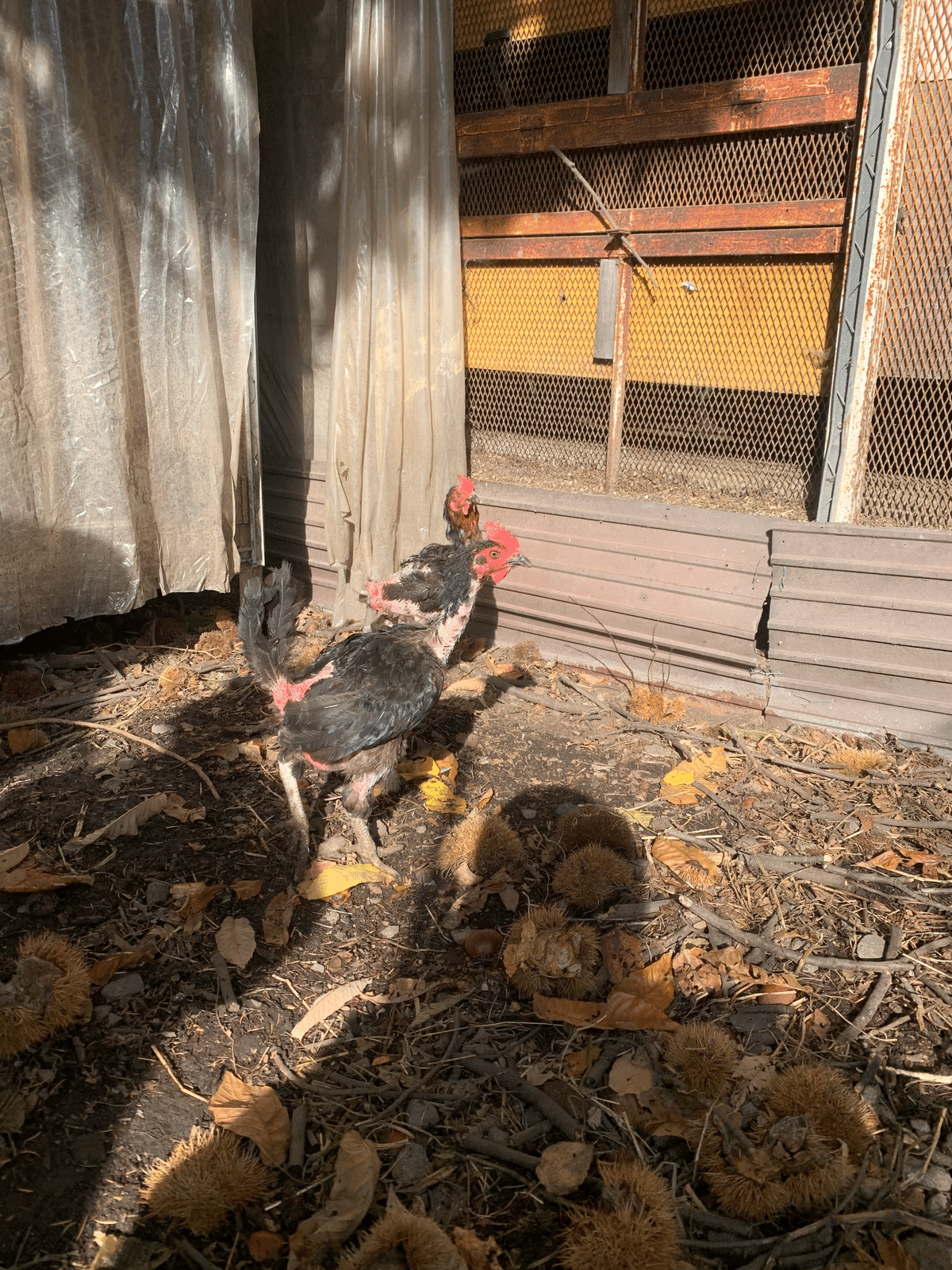

自分で絞める鶏を捕まえる時の恐れや決断したくない気持ち

鶏の愛くるしさと体の暖かさ、毛並みの柔らかさと獣臭さ

自分の手で捕まえた鶏を、自らの意思で絞めることになる。

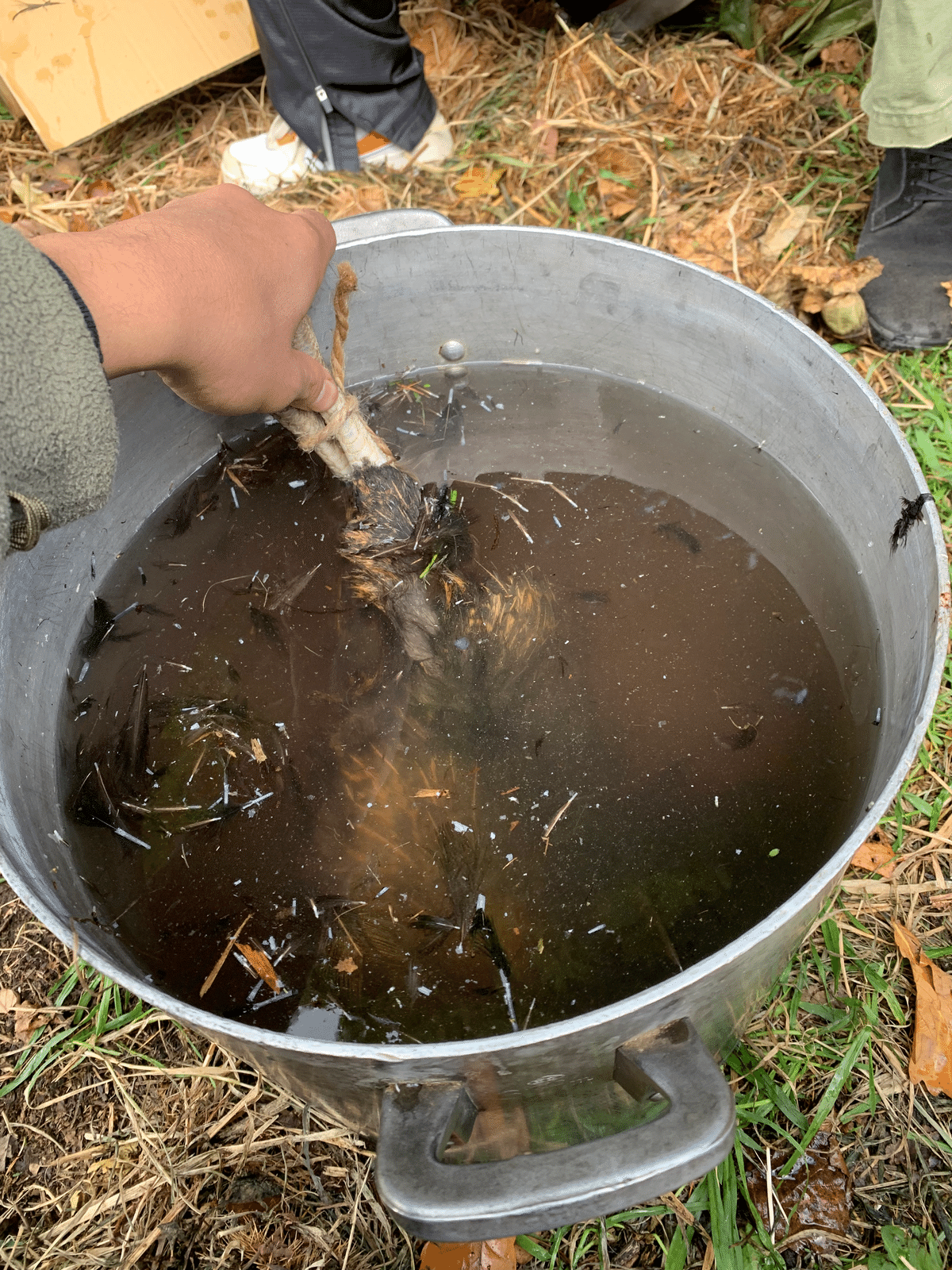

頭を掴み首を張らせて首元の頸動脈をナイフで切る。体の力が抜けるまで血抜きをする。

包丁を首に当てたときの抵抗感と鶏の妙な落ち着き

包丁に滴る赤黒い血液、首筋に見える頸動脈と鳥肌

時折バタつく鶏がふと気づいた時に息絶えた瞬間

その後の鶏の穏やかな表情の一方での断頭するときのあっけなさ

毛をむしるたびに生き物が肉塊に、食肉に変わっていく様

お肉早く食べたいと駆け回る子どもが気になるのに、ぐるると本能で鳴る自分のお腹

子どもの声が気になるくらいには鶏の声がなくなったことに気づいたこと

「鳥肌」とはよくいったものだ。

捌くときの関節のゴキっという感覚や肌のざらつき

スーパーで見たことのある形になっていく肉たち

内臓が出てきたときのグロさ

砂肝を開いたときのジャリっと音がした砂や石

当たり前だけど数少ない内臓の部位、それを大量に食べている普段の料理やスーパーへの驚き

死を食べる。そして生きている

結局全部、美味しかった。筋肉質な鶏の食感と肉肉しさがあった。

無様にもぐるるとなった正直なお腹、調理し始めたときの食欲や好奇心に違わずに、そこにあった料理をたくさん平らげてしまった。自ら屠ることも含めた食に、もっとたじろいで食べられなくなるのではとも思っていたが、食べられてしまった。

ただ、食べているその肉は、ついさっきまで生きていて、ついさっき自分の手で終わらせたもの。エネルギーのあるものを自分の糧とした感覚が常にあった。肉になったそれをわしづかみにしてむしゃむしゃと食べた。

砂肝炒め。鶏レバーと春菊の炒めもの。みんなで食べる。

そこで家族もみんなごちゃまぜになっているコミュニティ感があった

身近にある食。

ただ、身近にあるその食は誰かが生産し屠るプロセスや痛みを排して、わかりやすく簡単に美味しく届けられた食なんだろう。だからこそ、食は身近なのに、食べることのそばには命や生産することがない場面も多い。

どんな環境で、何を食べて暮らそうか?普段選ぶ食はエネルギーあるものを食べられているだろうか?なんとなくの食行動をしてしまっていないだろうか?

消費者と生産者の間を豊かにするためには、食のそばに命や生産することがあるためには何が必要なんだろうか?

違和感から始めた体験から問いがふつふつと生まれて深まった。

「We are what we eat.(食べることは生きること)」

「やらなければならない」という使命感は間違っていなかったと思える選択や食行動をしていきたい。そんなことを考えた、初めて自ら屠り食べた二度と忘れぬ1日でした。

いいなと思ったら応援しよう!