【子の読書】本好き次女がハリポタを読めなかった本当の理由と、「子どもと本」に関する私の小さな気づき

私は『ハリー・ポッター』シリーズが大好きです。

映画はもちろんですが、小説のほうは新作が1~2年ごとのペースで刊行されていた20代の頃に夢中になり、最終巻の7巻下巻は徹夜で読破。児童書とは思えない濃厚な人間ドラマと、ミステリーとしての見事な伏線回収に感動して涙したのを覚えています。

あの頃、仕事や人間関係に疲れ切り、大好きだった読書すらできなくなっていた私は、友人に勧められた『ハリー・ポッターと賢者の石』を、「騙されたと思って、本当に気軽に」めくってみたことで、また本の世界に戻ることができました。

『次の巻が発売されるまで、もう1年生きてみよう』と思えたし、文字通りハリーと一緒に冒険を楽しむことができたんです。

だからハリー・ポッターシリーズは私にとって、恩人というか、何度「ありがとう」と言っても足りないくらいの恩書です。

児童書とは思えない濃厚な人間ドラマと伏線回収

この面白さを我が子にも体験してほしい!

**************************

個人的に何より驚いたのは、児童書とは思えない、ミステリーとしての緻密さでした。世の中に面白いファンタジーは数あれど、ここまで緻密に伏線を張り、広げた風呂敷の大きさに対して一切の破綻なく爽快な謎解きを披露してくれる「児童書」を前に、すでに大人のミステリーマニアだった私は目を見張らずにはいられませんでした。

3巻『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』を読み終えた時、1巻と2巻の「あれもこれも」が、用意周到な伏線だったことに驚愕。

これはとんでもない小説があらわれた・・・世界が変わるかもしれないぞ、とワクワクし、私は人生に疲れていたことも忘れるくらい、ハリー・ポッターがもたらすこの先の世の変化にまで想像を巡らせるようになりました。

――おっと、話がいきなり脱線してしまいましたが、そんなわけで私は、「いつか自分が親になることがあれば、子どもにこれを読ませたい」と考えるようになったのです。

20代でハリポタを堪能した私のただひとつの無念は、「自分がハリーと同年代の時にこの本があったら・・・」というものでした。物語って、やっぱり登場人物に共感できる年代や境遇の時に楽しむのがいちばんだと思うからです。

長女は小4でハリポタシリーズを読破

次女は小2・・・でも「読めるはず!」

*****************

そんなわけで時は流れ、私は親となり、現在12歳の長女は10歳の時にハリー・ポッターシリーズを全巻読み終えました。その達成感と感動が彼女をすっかり本好きに仕上げ、現在に至るという話は以前違う文章に書いたのですが、今回私が書きたいのは、次女の話。

今年小学3年生になった次女は、長女の影響で小学1年生の頃から児童書(文章メインの本)を日常的に読むようになりました。挿絵は多いに越したことはありませんが、数ページに1枚程度でも大丈夫――話に興味を持つことができればーーという感じ。

次女のお気に入りは主に、角川つばさ文庫や講談社の青い鳥文庫などから出ている学園シリーズもの。

私も一緒に読んでみたのですが、文書量や文字の大きさ、子どもが友達と協力しながら問題解決に挑むストーリーなど、「これが読めるなら、ハリポタも読める」と思うのに充分なものばかり。

強制するつもりはありませんが、選択肢のひとつとして、次女にハリポタをお勧めできる時期がやってきた、と思ったのです。それが、次女が2年生のとき。

私は蔵書から『ハリー・ポッターと賢者の石』を取り出し、「よかったらこれも読んでみて」とさりげなく伝えると、次女は「知ってるよ! お姉ちゃんが前に読んでたし、遊園地もあるでしょ」との返事(たぶんUSJ)。

映画シリーズをまだちゃんと観たことはないものの、世の中にごく普通に存在している有名なキャラクターとしてハリポタを理解している次女は、嫌がる風でもなく私の紹介を受け入れてくれた・・・ように見えました。

「これ、ママが若い頃に大好きだった本なの。こっちの本棚に移しておくからね」

よし、これで私の仕事は終わり。

あとは絶対にゴリ押ししない。自主性に任せる。

――と私は心に決めていました。なぜなら私の「読書教育」(というほどのものではないけど)の信念として、次のようなものがあるからです。

環境は用意するけどゴリ押ししない

そして次女は『賢者の石』を手に取る・・・が

*******************

私が子どもに本を勧めるときに心がけていること、それは

(1) 本好きになる環境は用意するが、ゴリ押しはしない

(2) お勧めの本は紹介するにとどめ、本棚に入れておく

(3) 子どもが本を手に取っていたら見守り、読み終わっても感想をしつこく聞かない

(4) 読んでいる途中でやめたり、「面白くなかった」という感想を漏らしても、その理由をしつこく聞かない

(5) 良いと思った本は(とりあえず借りたとしても)最終的には買う

・・・というわけで、私も次女の動向を見守るにとどめていたのですが、本棚に並べて数日後、次女が『ハリー・ポッターと賢者の石』を読み始めたのです。

彼女は自由人なので、毎度のことながら、布団に寝っ転がったり、ソファで人形を抱きながら読んだり(ペットと一緒に読書するイメージ)、好きな場所に移動したり、時にはお菓子を食べながら読んだりと、フリースタイル読書で・・・(すみません)。

難しい顔をしてすぐに読み終わる次女

「合わなかったかな・・・」と諦める母

*****************

なにはともあれ「読んでくれた!」と私は嬉しくて、内心ワクワクしていました。

次女はきっと、なんなく1巻、2巻を読み終え、ハリポタの世界にどっぷり漬かっていくことだろう。

そして、思うはず。

物語って面白い!

本を読んでこんなにワクワクできるなんてーーと。

ところが、予想に反して次女は、数十ページ読んだあたりで本を閉じてしまったのです。

見ると、ちょっと難しい顔をして、首をひねっています。

――あれ? つまらなかったかな。

もしかして、長女も初めて読んだ時に言っていた、「ハリーがダーズリー一家にいじめられているのが可哀想」という第二章あたりまでの展開がキツかったかな。

私は、詮索しないという自分の決まりをちょっとだけ破り、次女に話しかけてみました。

「あれ、もしかしてハリーが可哀想だったかな? でもホグワーツに入学するところまでいけば後は一気に読めちゃうって、お姉ちゃんも言ってたよ」

「うん・・・」

次女は浮かない顔で、「また明日読んでみるね」と言いました。

けれども次女は翌日も、その翌日も、ちょっと読んではやめる、を繰り返したのです。

私はその様子を見守りつつ、不本意ながらその理由に見当をつけました。

〈次女の読書傾向〉

・どちらかというと、外国が舞台のものが苦手

・どちらかというと、女の子が主人公のものを好む

・今まであまりファンタジーを多く読んでいない

・長女に比べて、そこまで「謎解き」にひかれない

・・・私はいろいろ考えて、だからなのね、と勝手に納得。

そうでもしないと、私は「どうしたの? いったいどこが面白くないの⁉ ママに言ってみて!」と詰め寄ってしまいそうだったからです。これは、絶対にやってはいけません(笑)。

親子でも、きょうだいでも、好みは違う。親としては本が好きになってくれただけで嬉しいのだから、特定の本に関してゴリ押しするのはやめよう・・・。

ちなみに私の蔵書から出したハリポタシリーズは、すべての漢字に読み仮名がふってあるわけではないのですが、次女は同程度の漢字レベルの本をほかにも読んでいるので、これは問題ではないと考えました。

ーー残念ながら、今はこの物語に興味がもてないのだろう。

そう考え、とても残念でしたが、私は次女とハリー・ポッターの関係を構築するのを、いったん諦めることにしました。

それでも子どもに読書を勧める親として、このシリーズを諦めるのは断腸の思いです。なぜって、個人的な思い入れはともかく、この物語は世界遺産級に面白いから。

大人になってから取り戻せないもののひとつに、私は「素晴らしい物語の主人公と同年代だった頃」があると思います。たとえば、映画『スタンド・バイ・ミー』は12歳の時にいちど観てほしい・・・個人的な好みですが、そんな感じです。

まぁ、次女には、来年もさ来年も、その翌年もあるので、ゆっくりじっくりまたお勧めしよう・・・と私も頭を切り替えました。

私が勝手にそんな葛藤をしていることも知らず、次女はやはり、それから『ハリー・ポッターと賢者の石』をまったく読まなくなりました。

そしてそれから数カ月が経った・・・・ある日のことです。

ハリポタを読めなかった本当の理由は

言ってもらわなければ絶対に気付けなかった

********************

「ママ、図書室に『ハリー・ポッターと賢者の石』の、角川つばさ文庫みたいな本があったよ!」

学校から帰った次女が第一声、嬉しそうな顔で私にこう言ったのです。

私はかなり戸惑いながら、忙しく頭を働かせました。

「そうなの? えぇと、あなた、それ読みたいの?」

「うん。でも上巻が貸し出し中だったから、借りてこなかった」

「・・・もう一度聞いていい? ハリポタの、角川つばさ文庫みたいな本って・・・」

「うん。小さくて、軽くて、やわらかいんだよ」

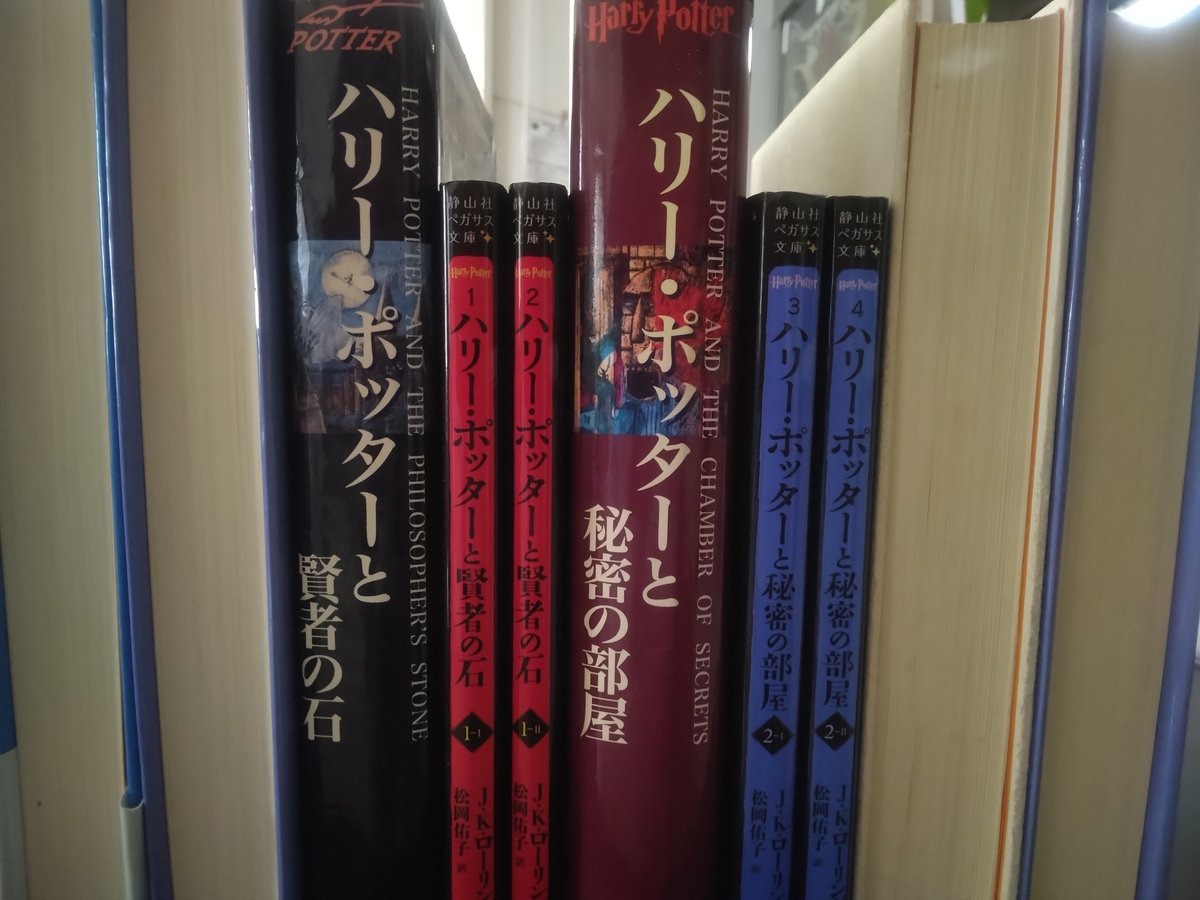

その時ようやく頭にひらめくものがあり、すぐにインターネットで検索。すると同じ静山社から「静山社ペガサス文庫」として、文庫よりやや大きめの新書サイズの本が子ども向けに出版されていることがわかりました。

・・・というより、考えてみれば私はこの存在を知っていたのです。

確かに書店で見かけたことがありました。でも、私にとってハリー・ポッターは、自分が最初に読んだあのハードカバーの立派な単行本がすべて。仕様が違っても「内容は同じ」なので、新たに買い直す必要性なんて、露ほども感じていなかったのです。

それでも、次女に言われてハッとしました。

「あのね、もしかしてあなたがハリポタを読むのをやめた理由って・・・重いから?」

「うんそうだよ。言ってなかったっけ」

「・・・・・・・・」

「・・・・・???」

あまりにあっさりとした返答。

――なんと、そうだったんです。

重かった。それが理由でした。

私がそれを当然わかっているものと、次女は次女で思っていたようです。

「じゃあもし、軽い本だったら読みたい?」

「うん。だってあれ、面白いんだけど堅いし、すぐに腕が痛くなるんだもん」

子どもはストーリー以前の問題で

読書につまずくことがある

********************

私は、自分が読んで面白かった「その本」を子どもに手渡すことしか頭にありませんでした。

確かに私が20代の時も、あの本はずっしり、どっしりとしていたけれど、それでも私は仕事用のカバンに入れて持ち歩き、なんなら電車で読んだりもしていました。

けれど、大人の重いと子どもの重いは違います。ましてや次女はフリースタイルの読書家。自由な体制で、読んでいる最中はお気に入りの人形のように本を持ち歩き、体に馴染ませて読むタイプ。

そんな次女にとって、「重くて堅い」はストーリー以前の問題。

それは、大人がいくら「栄養があるし美味しいよ」と勧めた食べ物でも、「噛み切れない」という理由で残してしまう子どもの好き嫌いと似ているような気がしました。

――「はぁ、そういうことって、あるよね・・・」

これが、私が「子どもの読書」について得た小さな気づき。

ほかにも、挿絵がどうしても好みじゃないとか、「どんな簡単な漢字でも、すべてに読み仮名がほしい」とか、そういう理由があるかもしれません。

内容以外の理由で子どもが読書を諦めてしまうのって、もったいないなぁ、と感じた出来事でした。

新しく買った本を一気に読破・・・

792gと184gの差が「子の視点」を教えてくれた

********************

こうして私は、静山社ペガサス文庫の『ハリー・ポッターと賢者の石』1-Ⅰ,1-Ⅱ(上下巻)を、さっそく購入。次女に渡すと、すぐに読み切ってしまいました。

「すご~く面白かった」と言うので、続いて『ハリー・ポッターと秘密の部屋』も購入。いま、読んでいるところです。

時々「ねぇ、スネイプ先生はどうしてハリーを助けたの? ハリーのこと好きなの? 嫌いなの?」といった質問をされます。それは、今は言えません。次女よ、その答えは思いのほか深いのだ・・・と、心のなかでニヤニヤしています。やっぱり楽しい。

――ふと思い、量ってみたのですが、最初に日本で発売されたハードカバーの『ハリー・ポッターと賢者の石』は792g、静山社ペガサス文庫『ハリー・ポッターと賢者の石』の上巻は184g、下巻は175gでした(我が家の古いキッチンスケール調べ)。

こんな経験がなければ、本の重さを量ってみようと思うことなんてなかったかもしれませんね。

それでもこの、792gある最初の『ハリー・ポッターと賢者の石』と、それに続くどっしりとした全11巻のシリーズー日本で最初に刊行されたハリー・ポッターーは、思い出が詰まった私の大切な宝物です。

私の本棚にはこれが並び、娘の本棚には静山社ペガサス文庫がこれから並んでいくことを、嬉しく思っています。

静山社さん、ペガサス文庫をつくってくださり、ありがとうございました。

次女よ、勝手な想像癖のある私に偉大な気づきを与えてくれてありがとう。

・『ハリー・ポッターと賢者の石』

(作・J.K.ローリング/訳・松岡佑子/静山社/税別1900円)

・『ハリー・ポッターと賢者の石』1-Ⅰ,1-Ⅱ(上下巻)

(作・J.K.ローリング/訳・松岡佑子/静山社ペガサス文庫/税別 各680円)

※以下は「子どもと本」に関するあれやこれやです

・「読み〇〇」の繰り返しで初めて「読解力」が身に付くというお話

・5歳頃から「読書筋」を鍛えれば子どもは本好きになりやすいというお話

・読書傾向を探っていたら我が子の性格・性質が見え始めたというお話

・「積読本」が身近にあれば本好きになりやすいというお話の、総括編

・「アナログの上にデジタル」の順番でいろいろすんなり…という体験談