水戸東照宮〜 茅の輪くぐり

色々寄り道しましたが、再び茨城編です。翻訳の記事に予定してた以上の時間が取られました。英語のままだと分かるけど、日本語で説明するにはどうしたらいいかということにめちゃくちゃ時間が掛かりました。 英語も日本語もほんと難しいです。

こんにちは、えっぐらすです。

水戸東照宮には初詣で行きました。元日でしたが、コロナ禍というのもあるのか、それほど人はいませんでした。

水戸東照宮は「東照宮」の名前から分かるように、「東照」(徳川家康)公を 主祭神とし、水戸藩の藩祖である 「徳川頼房」公を配祀(それ以外の神様)としています。

水戸東照宮

水戸東照宮は、水戸駅北口を出て、徒歩数分のところにあります。街中にある神社で、どちらかというと派手さはなく目立ちません。他の東照宮と比較して考えると、こじんまりしています。

以前記事で取り上げた「宮下銀座商店街」は、水戸東照宮の門前町です。

東照宮

東照宮と言えば、ほとんどの人が「栃木」県にある「日光東照宮」を真っ先に思い浮かべると思いますが、「宮城」、「静岡」など各地に 家康公を祀った「東照宮」は存在します。

茅の輪くぐり

「茅の輪(ちのわ)」は、去年から今年に掛けて通年を通してどこかしらで見かけました。「茅の輪」は 大体は 「夏越の祓」の前後辺りの6月〜7月に掛けて飾られることが多いです。

「茅の輪」に 「祓」の意味が込められており、「くぐる」ことで、災厄を「茅」に吸収してもらうということを意味するそうです。ですので、「茅」を抜いて持ち帰ると、せっかく祓った災厄を家に持ち帰ることになります。

去年から今年に掛けて、通年で 「茅の輪」を見かけましたが、「コロナ」を祓うという意味が込められていたのだと思います。

ちなみに去年(2020)の夏ですが、大宮の各所に「茅の輪」が飾られました。こちらはくぐれないタイプでしたが、コロナ退散の祈りが込められてました。以前の記事に、大宮の周辺に飾られていた「茅の輪」の写真を纏めています。

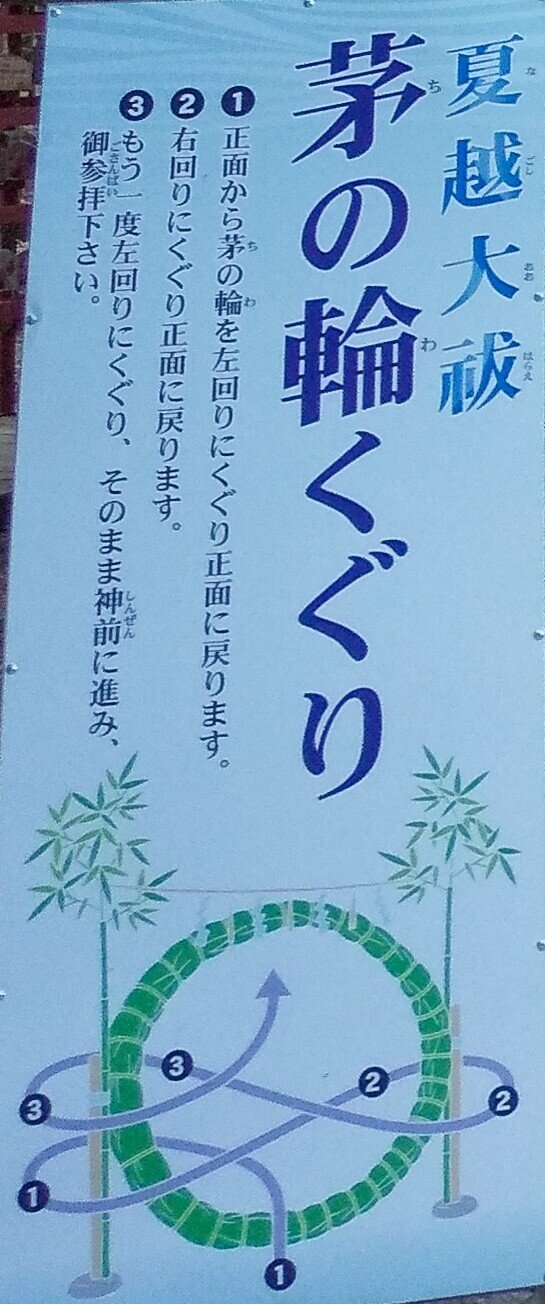

作法(理想)

① 正面から茅の輪を左回りにくぐり正面に戻ります。

② 右回りにくぐり正面に戻ります。

③ もう一度左回りにくぐり、そのまま神前に進み、ご参拝下さい。

「茅の輪」は、一般的に「左回り(にくぐる)→右回り→左回り→参拝」と ∞を描くように3周します。

一般的にと言いましたが、「左足でまたいで左回り→ 右足でまたいで右回り→左足でまたいで左回り→左足でまたいで参拝」といように、どちらかの足から茅の輪をまたぐかを指定されている作法もあります。「茅の輪」に入る前に一礼をする方法などもあります。

結局は、私の結論としては色々作法があるなら、自由にくぐれば良いのではです。

現実

水戸東照宮で、「茅の輪」と「茅の輪」をくぐる人を様々撮りました。みなさま、それぞれのくぐり方をされていました。一番多かったのは、「茅の輪」を意識せずそのままくぐってお参りでした。

「足元」「周り方」「くぐり方」「参り方」に人それぞれの個性が見られて面白いですね。

では、また〜。