ブックフェスタしずおかが生み出したもの。そして、これから。

この文章は、10月の1ヶ月間にわたって開催してきたブックフェスタしずおかを終え、その振り返りをしながら書いています。

「もう、やりたくない(笑)」

2022年にはじめての開催となった「ブックフェスタしずおか」は、初の試みということもあって試行錯誤の連続でした。この1ヶ月間を開催するために、9ヶ月以上に渡って準備を行い、構想から含めると1年以上も時間をかけてきたプロジェクトになりました。

10月22日にグランシップで開催されたコアイベントの最後のトークセッションでは、感極まって涙が込み上げてしまい、自分でも驚いたところです。(その様子を見たい方は、アーカイブ動画からどうぞ(笑))

ブックフェスタしずおかの企画は苦労が多く、正直、また同じ規模の企画をやりたいかと尋ねられれば、「やりたくない(笑)」と答えるかもしれません。実は10月が終わるまでの日々は眠れない日が続き、大きなプレッシャーに押し潰されそうになりながら企画をしてきました。

ブックフェスタ自体が、静岡県内初の取り組みということもそうですが、静岡県立中央図書館や静岡県書店商業組合といった静岡の本に関わるキープレイヤーを巻き込んだプロジェクトになったこと。

そして、10月22日のコアイベントに関しては、静岡県で3年に1度だけ開催されるお茶の祭典「世界お茶まつり」と同時開催になったことも大きな責任を伴うものでした。

また、同時並行でのこの本の執筆作業も進めていかなければならず、私自身がプレッシャーやストレスを感じていたのと同じように、プロジェクトメンバーにも大きな負荷をかけてしまったことを振り返っています。

改めて、皆さん本当にありがとうございます。

やって終わりのイベントにしない。

さて、ではブックフェスタしずおかは、なにを生み出し、どんな課題があり、今後に向けてどう動きだすのでしょうか。

主催者として、やって終わりのイベントにしないためにも、ブックフェスタ全体を通じたふりかえりを行わなければいけないと考えています。このパートでは、主催者を代表して土肥がブックフェスタしずおかの企画全体を通じて感じたことをつらつらと綴っていきたいと思います。

まず、ブックフェスタしずおかを開催したこと自体は想像以上の成果を生んだと感じています。もちろん反省点も多いのは前提ですが、やらなければ見えなかったことばかりで、本当にやってよかったと強く思っています。

ブックフェスタしずおかが生み出した一番の成果は、「本」を中心に本に関わるプレイヤーが見える化し、県内の人と人とが繋がったことにあります。主催をしていた私たち自身がその反響に一番驚いています。

例えば、これまでまったく繋がりのなかった書店や商業施設などから、「ブックフェスタしずおかに絡めて、何かイベントを企画したい!」と問い合わせをいただいたり、地元のマスメディアからも「こういう取り組みを応援したい!」と特集を組んでいただくことにも繋がりました。

最初は心細い気持ちではじめたブックフェスタも、10月が近づくにつれて仲間がどんどん増えていき、最終的には「オールしずおか」で取り組んでいるような気持ちにもなれました。こんな風に多くの方の賛同を得られたのは、本当に心強かったです。

期間中に80を超えるイベントが県内あちこちで

ブックフェスタしずおかの期間中である10月1日から31日までに、連携イベントとして県内各地で行われたイベントは80を超えました。公立図書館はもちろん、書店や商業施設、さまざまな市民団体が主催をしてくださっていて、多種多様な本に関する企画が開催されました。

なかには、高校の部活や都内の方がオンラインで開催してくれるものもあり、多様な年齢層、地域の方が関わってくださるブックフェスタになりました。

読書会や読み聞かせ会などだけでなく、マルシェ形式で開催されるものや、ギャラリーでの展示などの企画もあり、正確な参加者を把握することは難しいですが、連携イベントからの報告と主催イベントの延べ参加者数を合算すると約3万人程度の方が各地のイベントに参加をしてくださったようです。

ひとつの数字に過ぎませんが、1ヶ月間でそれほど多くの方が静岡で本と関わってくれたと思うと非常に感慨深いです。

一方で、イベントの数が想定以上に増えてしまい、HPやパンフレットにすべてを掲載することができなかったり、イベントをお知らせする媒体での情報発信が見やすいものだったのかには課題が残りました。次年度以降に向けて改善をしなければいけませんが、ある意味で嬉しい悲鳴でもあります。

また、ブックフェスタしずおかのイベント巡りをしてくれている方もいたと、各地のイベント主催者の方から教えていただきました。

ブックフェスタしずおかでは、「本がひととまちを繋ぐ31日間」をキャッチコピーにしていて、このキャッチコピー通り、まちを飛び越えて、人と人とが本を通じて出会い、繋がっていたという話を伺うと嬉しい気持ちになります。

残念ながら私自身はすべてのイベントに足を運ぶことはできませんでしたが、いくつかのイベントに伺い主催者の方とお話をさせていただくこともありました。

「ブックフェスタがあったからイベントを企画したんです!」と話してくださる方や、「ブックフェスタしずおかの公式ホームページを見て申し込みをしてくれた人がいたんです」と教えてくださる方もいて、とにかくどの方も楽しそうで、どこに行ってもとってもエネルギーをもらうことができました。こんな風に県内各地で連携イベントを企画してくださった皆さんと繋がりを持てたのは、今後の大きな財産となると確信しています。

加えて、静岡県内だけではなく、県外からも大きく注目いただいたのも驚いたことのひとつです。県外の公立図書館の関係者から「どうやって企画したのか教えてほしい」とお問い合わせをいただいたり、上述したように、県外在住の方がブックフェスタしずおかの連携イベントをオンラインで企画してくださることもありました。

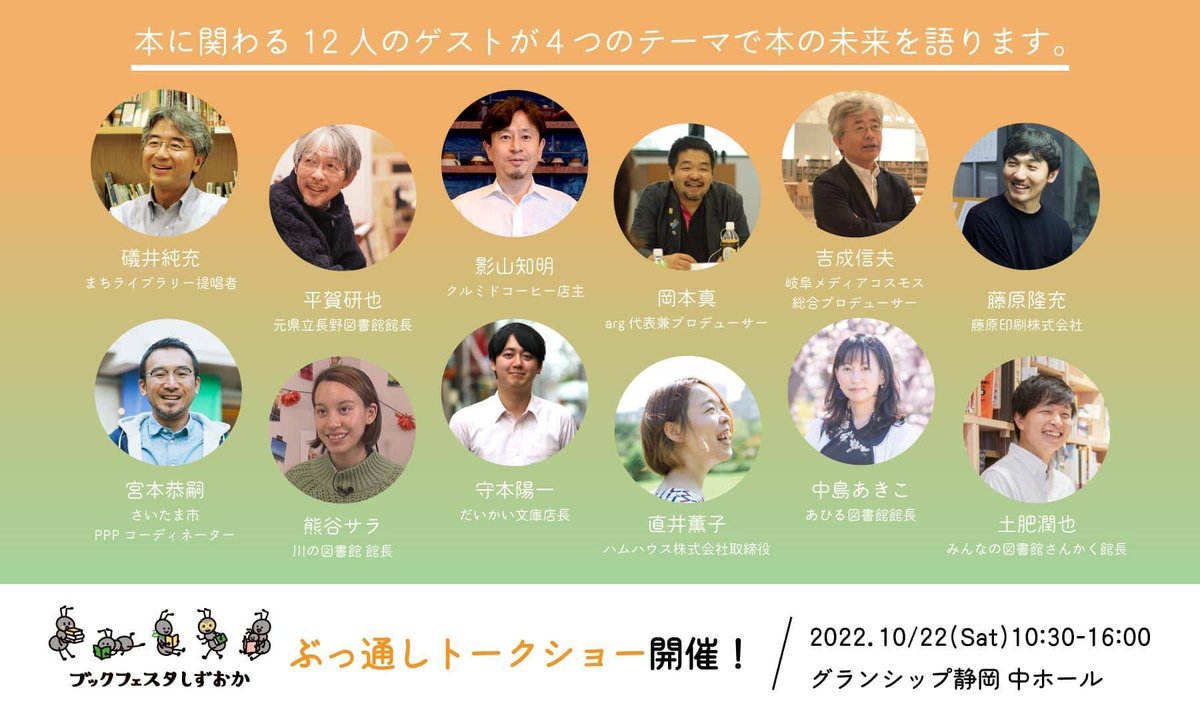

さらには、10月22日に開催されたコアイベントのトークショーには200名近い方が申し込みをしてくださり、そのうちの3−4割はなんと県外からの来場者です。なかには四国や九州、北海道などの地域もあって、そんなに遠くまで情報が届いていたのかと思うと驚きです。

まだ初回の開催にも関わらず、「こんなイベントの企画がある静岡はすごい!うらやましい!」と感想も聞こえてきて、主催者として誇らしくも思いました。

また、コアイベントのトークショーには、静岡県内のさまざまな自治体の行政職員の来場もありました。図書館関係の部署の方はもちろん、まちづくりや市民協働に関わる方もプライベートでご参加くださっており、全国各地からお招きした本に関わるプレイヤーによるトークセッションは大きな刺激になったはずです。

グランシップで開催された、ブックフェスタしずおかコアイベントのぶっ通しトークショーには、全国各地で活躍する本に関わるプレイヤーの皆さんにご登壇いただきました。

この人選は全体のプロデュースをさせていただいた私の個人的な趣味ではありましたが、ベースとしては静岡の本の未来を考える上で、議論を刺激する視点を与えてくれるような方を意識してお声がけをしました。

もともとブックフェスタしずおかの開催の背景には、令和9年度に東静岡エリアにオープンが予定されている新県立中央図書館の存在があります。

おそらくこのまま建設が進んでいくだけでは、ほとんどの県民にとって「突然、図書館ができた」という印象になって、県立図書館のことを自分ごととして捉えることはできません。

大きな予算をかけて図書館をつくることの是非についてはいろいろな意見はあると思いますが、少なくとも既に建設予定の新県立中央図書館は、私たち若者世代にとって今後も長くお付き合いする施設になります。

であれば、新しい図書館を歓迎し、県民が主体となって、どんな図書館の姿を目指していくのかの議論を活性化させていくことが、私たちには求められているのではないでしょうか。今回は、あえて県外からのゲストをお招きし、注目を集めることによって、その起爆剤にしたいと考えました。

また、新県立中央図書館は、構想段階から「時代の変化に対応した新しいタイプの図書館」であることをビジョンに掲げています。全国各地のトップランナーをお招きすることで、本の可能性を模索し、新しい時代に求められる本や図書館の姿を考えてみたかったのも、今回の人選の理由です。

実のところゲストの選定はかなり早い段階で終わっていましたが、トークショーの各セッションのテーマを考えるのには、数ヶ月の時間がかかりました。

結果的にどのセッションも非常に興味深く、時間が足りなくなるほどの議論がなされました。私が欲張りな性格なのもあって、トークショーをタイムテーブルいっぱいに詰め込み過ぎてしまいました。

そのために、セッションごとの時間が短くなってしまい、これからというところでセッションの終了時間になってしまうものもあって、議論の続きをどこかでしてみたいなとも考えています。

トークショーがメインとなったことで、参加者との双方向性がとれなかったことは大きな反省点です。会場の制約がある中でのベストな開催方法を模索してきましたが、次回以降はもう少し参加者の皆さんと顔の見える交流や対話のできる企画にしたいと考えています。

ここまでブックフェスタしずおか全体のふりかえりを行ってきました。課題はたくさんありつつも、たくさんの人の繋がり、静岡の新しい本の文化の息吹を感じるような1ヶ月になったと自負しています。

ブックフェスタしずおかのこれから

では、ブックフェスタしずおかはこれからどうしていくのでしょうか。

ひとまず、目の前の1ヶ月間に必死になって、今もこうして本の出版に向けて執筆に追われているので、ゆっくり「これから」について考える時間がとれていない中ではあるのですが、ひとつ明確に決めていることはあります。それは、ブックフェスタしずおか自体は続けていきたいということです。

眠れぬ日々を過ごしていたと言ったように、今回のような大型のイベントを継続していくことは私の健康を考えても難しいでしょう(笑)

しかし、今回できた「本」を介した県内のネットワークをこのままにしておくのは勿体無いですし、せっかく着火させた火を消してしまうようなものでもあります。どんなに小さくても、そこに火がついていれば、きっとそれを目がけて人が集い、長い時間をかけて文化をつくっていくことができます。

また、初回である今回はあくまでも県内の本に関わるプレイヤーの見える化ができたに過ぎず、これらを線にし、面にしていくのはこれからの段階です。

本文の中で何度も触れているように、ブックフェスタしずおかの締めくくりに今回のような本を出版することにしたのは、ブックフェスタを一時のお祭りではなく、その内容をアーカイブ化することで、本を片手に県内あちこちで本の火を灯すことにあります。

つまり、初回となったブックフェスタしずおかは、大きなファーストステップに過ぎず、これからが本番とも考えられます。しかし、その主役となるのは、私ではありません。いままさにこの本を読んでいるあなたであり、静岡県民ひとりひとりです。

ブックフェスタは、ハードル低く参加することができる仕組みです。期間中に本に関わるイベントを企画したり、企画されたイベントをめぐってみたり、いろんな方法で参加することができます。

今回のロゴのアリのように、ひとつひとつは小さいかもしれないけど、みんながちょっとずつ動いていれば、きっと大きなネットワークを生み出し、静岡の文化をつくっていきます。

これは本の活動に見えて、本を切り口に自分たちの住みたい場づくり、まちをつくっていくためのまちづくりの活動でもあります。一緒に楽しい静岡をつくっていきましょう。

ブックフェスタしずおかはこれからがスタートです。

※こちらのnoteは、来年3月までに発行予定の書籍『ブックフェスタしずおか』の一部を先行公開しているものです。

全文を読みたい方は、下記のリンクから書籍をご購入ください。書籍にはブックフェスタしずおかのトークショーのアーカイブ動画もご覧いただけます。