ChatGPT o1とのやりとり――無意識について③

新たにChatGPT Proプラン($20)に加入した上で、①と②の論点を引き継ぎメッセージを送った内容になります。

課金してみての感想としましては、かなり分厚い返答が返ってくる印象であります。最初のGPTからの返しに若干戸惑いつつ、何とか自分の考えをたぐり寄せてメッセージを送り、応答してもらいました。

もちろんここでも同じ出だしでメッセージを送っているため、①の記事内での無料版との応答の違いという点でも興味深かったです👀

あなた:

無意識とは何でしょうか?自分の意識できないことが無意識なのか。最近、無意識の中で自分のものとするものの内容が具体的にどこまでなのかということが気になってます。

また、無意識とは他者が自分を指摘するときの内容であったり、周りの人が自分にたいしてどういう風に捉え、どういう風に動いているかという内容もあるように感じます(自分がどういうものに拘束されているか、という点で周囲の動きも無視できませんし、それに影響を受けて自分も動いているという点で無意識なのかもしれません)。

あなたはこの無意識という概念・ものに対してどういう風に考えますか。

ChatGPT:

数秒の間、Thought about the concept of unconsciousness

「無意識」という言葉が最も有名になったのは、やはりフロイトやユングなどの精神分析学者の理論においてだと思います。ただし、近年の心理学や認知科学での「無意識」という概念は、必ずしも彼らの定義だけに閉じず、さまざまな広がりをもって使われています。

以下、いくつかの観点から無意識を考えてみたいと思います。

1. フロイトやユングの“無意識”──「意識に上らないもの」という伝統的な視点

フロイトの無意識

抑圧された内容

フロイト的な無意識は、とくに「意識するには苦痛や不都合であるために抑圧された欲望や記憶」が多分に含まれるとされます。自我がそれを意識すると不快な感情や混乱が生じるため、無意識に閉じ込めてしまう。衝動や葛藤

無意識内には、本能的な衝動や葛藤のほか、外部からの影響も再編成されて保持されています。そのため、あるきっかけで意識化されると、たとえば夢や言い間違いなど、思いがけない形で表面に現れたりします。

ユングの無意識(個人的無意識と集合的無意識)

個人的無意識

個人の経験によって形成され、個人固有の抑圧・忘却・未分化の心理内容が含まれます。これはフロイト的な無意識に近いイメージです。集合的無意識

個人を超えて人類共通で受け継がれてきた心理的基盤(元型など)とされます。人間が生得的に共有しているイメージやシンボルの世界があり、それが表現されるときには神話や民話、文化的象徴などが関わってくると考えられています。

ここでは、主に「個人の内部において意識されていない領域」というのが無意識としてとらえられています。しかし、近年の心理学や社会学では、個人内部の問題だけでなく、もっと広い社会や環境の文脈で「無意識」をとらえる考え方も増えています。

2. 認知科学・現代心理学における“意識できない心的プロセス”──「自動処理」の視点

人間の心的活動のうち、大部分は「自動的処理」あるいは「意識することなく起こっている処理」であると言われます。たとえば、

習慣的行為

自転車に乗る、キーボードを打つ、といった動作は意識しなくてもスムーズに行われる。無意識の知覚・判断

顔認知や音声の弁別、感情の自動的な反応などは、瞬時かつ意識的に“よしやるぞ”と考えなくても行われる。ヒューリスティックス(直感的判断)

複雑な状況や情報を短時間で判断するとき、人間は意識の表層には上らない簡略化した思考プロセス(ヒューリスティック)を用いる。

これらはフロイト的な「抑圧された無意識」とは少し異なる文脈で、意識の領域にのぼることなく人間の行動に影響を与えるプロセスと捉えることができます。

つまり、「無意識」と一言に言っても、「自分でも気づかない本能的・衝動的な欲望」から、「高度に自動化された熟練行為」「瞬時の直感判断」など、かなり幅広い意味で使われているということです。

3. 社会的文脈での“無意識”──「他者からの指摘」や「環境との相互作用」

ご質問にあるように、他者や周囲の人間関係・社会構造などから自分がどんな影響を受けているかを自分で十分に意識できていない という意味で、「無意識」を捉えることもできます。

役割期待や社会通念の内面化

たとえば、家族や学校、職場などで「こういう人であるべき」と周囲が期待する役割や、社会の中で当たり前だとされる価値観を自分も無自覚に受け入れている。これらは本人が「当たり前」と思っているため、あまり意識化されません。ラベリングやステレオタイプ

他者から「あなたは○○な人だね」と指摘されたり、また社会や文化から与えられるステレオタイプ(固定観念)を、個人が気づかぬうちに取り込み、自分をそれに合わせてしまう面もあります。“自分”と“環境”の境界のあいまいさ

人は他者の反応を見て自分の行動を決めたり、社会の流れに合わせて判断したりします。もはや「自分の内面だけが無意識の全て」であるとは限らず、環境・状況との相互作用も含めて、無意識的な判断・行動が生まれている、と見ることができます。

「自分がどういうものに拘束されているか」「周囲がどう動いているかを自分が知らずに(あるいは気づききれずに)影響を受けている」――まさにこれは、社会心理学の領域でも取り上げられる「社会的無意識」と呼ばれるようなテーマかもしれません。私たちは、個人の心の内面だけでなく、集団や文化・時代背景といった外部要因によっても、知らず知らずのうちに行動を方向づけられています。

4. 「無意識はどこまでが自分のものなのか?」──“境界の問題”と“自己認知”のテーマ

無意識の中で自分のものとするものの内容が具体的にどこまでなのか?

これはとても興味深い問いです。「何が“自分の心”で、何が“自分の外部”からの影響なのか」という明確な線引きは、実は意外に難しいものです。私たちの思考や感情は、他者との関わりの中で形成されたり、社会的な要請に応じて動いていたりします。

心の内面と社会環境が相互に溶け合っている

たとえば、自分が「こう思っている」と感じていても、その根底には幼少期に親や教師から刷り込まれた価値観があったり、周囲の期待や常識がベースにあったりすることが多い。これを完全に分離して「これは自分固有、これは外部からのもの」と切り分けるのは、ときに不可能に近いかもしれません。それでも意識化の努力は可能

ただし「無意識そのものを丸ごと知る」ことは不可能にしても、「自分はこういう価値観を自然に受け入れてきたんだな」「こういう指摘をされると抵抗感があるのは、実は自分の過去の経験が影響しているのかも」などと振り返ることで、徐々に意識化・言語化できる領域は増えていきます。

5. まとめ──「無意識」は多層的であり、他者や社会との関わりの中に生まれる

個人内部の無意識

フロイトやユングのような伝統的精神分析では、抑圧や元型など「心の奥底」にあるものとして捉えられます。情報処理としての無意識

現代の認知科学や心理学では、人間の知覚や意思決定の大半が意識外の自動処理である、と説明します。社会・文化的な無意識

人間は他者や社会環境との相互作用を通じて、意識しないまま行動規範や価値観を取り込むことがあります。そこには「個人の心」という枠を超えた無意識の働きがあるかもしれません。

したがって、「無意識とは何か?」を一言で定義するのは難しく、「(自分が)意識的に把握していない心的要素やプロセス」を幅広くひっくるめた概念と考えるのが実際的だと思います。ただし、その中身には個人の記憶や感情、社会的な役割期待、身体性に根ざした自動的な反応など、さまざまな層が含まれる可能性があるわけです。

「他者が自分をどう見ているか」「社会がどう動いているか」について、自分が十分に意識できていないならば、それもまた広い意味での“無意識”に含まれます。そこに意識を向けていくこと(自己洞察や、他者からのフィードバックを取り入れること)は、自分自身をより理解していくために役立ちます。

最後に

私自身の考えとしては、「無意識」の捉え方としては**「自分がまだ(あるいは今は)気づいていないものすべて」**という非常に広い概念を念頭に置きつつ、その時々の文脈(精神分析・認知科学・社会学など)でどの側面を切り取って論じているのかを意識するのがよいのではないかと思います。

自分の意識ではとらえられない内的欲望や葛藤

日常の行動を支えている自動化された無意識プロセス

他者や社会からの影響を無自覚のうちに受けている側面

こうした多層的な要素に目を向けると、私たちの思考・感情・行動がなぜそのように起こっているのかを、新たな角度から見つめ直すきっかけになります。そして、それを繰り返すことで、自分の無意識領域の一部を徐々に意識化・統合していくという試みが可能になりますし、そこに「自己理解」や「成長」の余地が生まれるのではないでしょうか。

あなた:

無意識を知るためには、自分自身の中に埋もれてしまった経験や記憶や出来事が何かを知るというのもそうですし、それらは個人的な体験という範疇では抑圧されたものという分類に入るのでしょう。

それを知ることは自分自身を知るための手がかりにもなりそうです。また、自分が他者から指摘を受けること、例えば「あなたは知らずにこれをやっているね」というような癖を指摘してもらうことですとか、「あなたは私から見たらこういう人間なのですよ」と他者から指摘を受けて知られざる自分の一面に気づくというプロセスも自分の無意識を知るという点で重要なことと思います。

自分の無意識を考えるとき、どこからが個人的な内容で、どこからが他者の領域の内容なのかを定義することが難しいということですが、最終的に自分は無意識は自分が把握できない領域であるが故に、無意識の領域における自分由来のものと他者由来のもののボーダーを認知することは不可能であるという結論になりました。

これは一方では、この文章の前半に書いたような、他者との具体的交流から自分自身を知るですとか自分の経験や考え方の自己分析を通して、地道に自分自身どういうものかを知りながら固めていくという工程を踏むというのが大切になってきそうです。

自分が無意識というものを考えるにつれて、無意識というものが本当にあるのかどうかということを考え始めました。

というのは、無意識が精神疾患の症状を理解するための仮定的な概念と思うようにもなっていったからです。

確かに、無意識という存在を考えなければ、自分自身へ・または自分自身の環境に対する認識=自我において、ふいに思わぬ考えや不安といった感情が生じてしまうことは説明できません。

自分が知覚する外界の内容、そして自分が生きてくる中で身近な人間をモデルに身につけていった超自我という内面の機構、それらだけで自分自身の認識=自我というものが成り立っていると思いきや、どうもそれだけではないと。

自分にとって知られざる内容があって、それは過去の経験であったり、感情の痕跡から、自分自身の活動を妨げるようなものがあると。

それが主に無意識の欲求というものであって、自分自身が安全に居たいですとかそうした恒常的な欲求も無意識の欲求には含まれている。

そうした自分自身が知覚できない内容(これは、個人的な体験を考えてしまいがちですが、社会的な要求からの欲求も含まれるということは恒常的な欲求の説明の中で触れました)から、意識下=自我へとダイレクトにやってくる。このように整理しています。

これらも含めてまた内容を加えますが、無意識というものは、自我が今自分自身の状況や自己認識といったものそのものを指すのならば、外界からの外部の環境からの要請や自分自身の中に社会的な要請を取り入れた超自我から押し出されて形成されたものとも考えられないでしょうか。

無意識というものが存在しないという立場に立つと、無意識というものは、そうした2つの要素の圧迫から生まれて、そこで初めて存在を認めざるを得ないように見える・生じてくるような仮定物であり、ある種外界・内界からの必要・要請によって生まれてくる、自分が自己を認識しているという自我・そして内面に存在していてそれは明確に自分を囲む現実として存在している他者の領域から産まれていった超自我・そしてまったくの他者の活動の領域である外界、この3つこそが確実に存在すると言えるものであって、無意識というものは存在しない、だからこそ他者の領域でもあり、社会の領域のようにも無意識は解釈できると考えたのですが、これらの点についていかがでしょうか?

内容が長くなってしまいましたが、あなたの見解を聞かせてほしいです。

ChatGPT:

25 秒の間、Thought about self-awareness and unconsciousness

まず前提として、「無意識」は人間の心を説明するための理論的・仮説的な概念であり、その実在やあり方は、立場(精神分析・認知科学・哲学・社会学など)や定義の仕方によってかなり変わってくるものだ、という点はおさえておきたいところです。以下では、あなたが提示してくださった問いや視点を整理しながら、いくつかの観点を示してみたいと思います。

1. 「無意識は実在しない」という見方について

1-1. 無意識は“仮説的な装置”という解釈

たとえば、フロイト以来の精神分析で使われる「無意識」は、私たちが意識できない・あるいは抑圧されている欲動や記憶、感情などが心のなかで作用していると考え、それらが神経症や症状の原因となる、という理論仮説に基づきます。

この理論の枠組みでは、“無意識”を仮定することで、普段意識できないところから突然出てくる不安や思わぬ言動を説明したり、患者の治療方針を考えたりします。

一方で、**「本当にそんな無意識なる実体があるのか?」**という疑問は以前から存在しており、無意識をあくまで「説明や治療のために仮定された概念的な装置」と見なす立場もあります。

1-2. 無意識は“複数の力学”の産物という解釈

あなたの整理では「外界(=周囲の現実や他者)」「超自我(=社会規範や他者の要求を内面化したもの)」「自我(=自己認識や主体の中心)」という三つがまず確実に存在すると考え、それらの間の“圧迫”や“せめぎ合い”が生じた結果、心の中に説明のつかない思考・感情・行動が生じるため、「無意識」が仮定されるのだ、とされています。

これはある意味で、クラシックな精神分析の枠組み(イド・自我・超自我)の「イド」に近い何かが、「実体として存在するかはさておき、説明のために必要だから無意識を置いているのでは?」と批判的に見る視点とも言えます。

つまり、無意識とは「見えないものを説明するために発明された概念であり、現実にある“もの”として想定しなくてもよいのではないか」というわけですね。

結論としては、「無意識は存在しない」と言おうと思えば言えるし、それでもなお人間の理解のために“無意識”という概念が便利だから使われている、という立場がありえます。

2. それでも「無意識」を必要とする理由

とはいえ、私たちが日常的に体験する不可解な思考・感情・行動のメカニズムを説明するにあたって、無意識(=意識下の何らかの心的プロセス)を完全に抜きにすることは、やはり難しい面があります。

2-1. 個人的な記憶・体験の抑圧や忘却

たとえば、意識にのぼらない過去のトラウマ体験、幼少期の感情などが現在の行動・心理症状に影響を与えている――これは臨床の現場では非常によく議論されます。

ただし「それを無意識と呼ぶかどうか」は人によります。認知行動療法などでは「自動思考」や「スキーマ(認知の枠組み)」という概念で説明することもありますが、これはやはり当人がはっきり意識していない心的プロセスを仮定している点で、広い意味の“無意識”とも言えます。

2-2. 認知科学における無意識的プロセス

フロイト的な「抑圧」とは違い、現代の認知科学では「意識上には現れない自動処理」や「直感的判断」「潜在記憶」なども無意識的プロセスとして扱われます。

ここでは、必ずしも“抑圧”や“葛藤”とは結びつかず、意識されないで起こる膨大な脳の情報処理を広義の無意識として認めることは主流になっています。

したがって、「意識にのぼらない心的活動」が何らかの形で存在しているのは、おそらく多くの心理学・脳科学の見地からみても否定しにくい事実です。

2-3. 社会・文化による影響(社会的無意識)

個人が自覚していないまま社会的な規範・ステレオタイプに従ってしまう、あるいは周囲の期待に合わせて振る舞う。こうした事象も、本人にとっては「意識しない」次元での制約や誘導が働いていると考えられます。

これを「無意識」と呼ぶのか、「社会的条件づけ」と呼ぶのかは立場によりますが、少なくとも“本人が自覚していない力”がある点は同じです。

3. 「無意識は存在しない」と「無意識はある」のあいだ

3-1. 無意識をめぐる「実在論」か「道具主義」か

哲学的な分野では、「無意識は独立した実体として存在する(実在論的な立場)」と「そんなものは理論的モデルに過ぎず、便宜上の仮説(道具主義的立場)だ」という議論があります。

実在論的立場:フロイト派やユング派の一部には、「無意識は確かに実在し、心的エネルギーや元型などの独自の力動がある」とみなす見方があります。

道具主義的立場:一方で、「人間の行動や症状を説明するために『無意識』という概念を使うと便利であり、治療や研究にも役立つ。しかしそれは『酸素』のように厳密に物理的に測れる実体とは違い、理論モデルとしての存在にすぎない」という考え方があります。

あなたの示している「外界と自我と超自我の三つが確実にあり、それらのせめぎ合いのなかで説明しきれないものを無意識と呼ぶ」というのは、わりと道具主義的なニュアンスに近いと思われます。

3-2. 「存在しない」とは言い切れない理由

あなたが述べられているように、仮に「無意識など存在しない」と言ってしまうと、「では、意識下に突然訪れる不安や夢、あるいは説明のつかない行動パターンは何によって生じるのか?」という問いに直面します。

そこで「外界・自我・超自我が圧迫し合っている結果だ」と言っても、実際にどうやって突然の思考や行動が出てきたのかを詳しく説明しようとすると、やはり“まだ言葉になっていない何らかの心のプロセス”を仮定せざるを得ない――これが「無意識を設定しないと説明できない」場面の例なのです。

4. 「無意識=他者の領域や社会領域」とする解釈はどうか?

あなたのお話の中で、「無意識は存在しないと考えるなら、むしろ『他者の領域』『社会の領域』と重なるのではないか?」という示唆がありました。これも非常に興味深い観点です。

個人の心を超えたところにある“無意識”

フロイトの頃は無意識を「個人の心の奥底」に見る考え方が強かったですが、その後、ユングは「集合的無意識」を強調し、さらに社会学や文化人類学の視点では、「無意識」なるものは社会や文化の文脈と切り離せないと論じる人たちもいます。他者や社会との“あいだ”にある無意識

「無意識は、(自分の中にあるのではなく)むしろ人と人のあいだ、あるいは社会の構造のなかにあるのでは?」というのは、現代の社会心理学や構成主義的なアプローチでも議論されます。個人の頭の中だけでなく、集団や文化が共有している無自覚の思考パターンや前提があるのではないか、と考えるわけです。“個人的な”無意識と“社会的な”無意識を区別できるのか?

この問いは、まさにあなたが感じているように、境界はあいまいです。自分が「これは自分の内的な欲求だ」と思っていることも、じつは社会的・文化的に条件づけられた欲求かもしれない。そうだとしたら、それは「自分の無意識」なのか「社会の無意識」なのか、簡単には判別できません。

結局、「無意識」がどこまで“私的なもの”で、どこからが“社会的・他者的なもの”なのかの線引きは困難 であり、それゆえに「無意識なんて本当にあるの?」という問いも自然に起こってくるのだと思います。

5. まとめ──あなたの問いに対する全体的な見解

無意識は理論的・仮説的な概念である

存在論的に「実体がある」と主張することも、「あくまで説明の便宜上のモデルにすぎない」と割り切ることも可能です。それでも“意識にのぼらない心的プロセス”自体を否定することは難しい

臨床現場、認知科学、社会心理学など、さまざまな領域で「人は自覚していないプロセスや力」に左右されていると捉えています。ただし、それを「無意識」という名前で呼ぶかどうかは理論・立場によって異なります。「無意識=自分に属するもの」と「無意識=他者や社会領域に属するもの」の境界は曖昧

個人の体験やトラウマという観点から見ると「無意識は自分の内部」にあるように感じるし、社会や文化の構造という観点から見ると「無意識は個人を超えた外部に埋め込まれている」とも言えます。この両面があるからこそ、無意識の捉え方は複雑です。もし「無意識は存在しない」とするならば

その代わりに「どうやって予想外の感情や症状が生まれるのか」を説明する別の理論が必要になります。

「外界・自我・超自我」という確実に存在する要素間の相互作用だけで十分に説明できる、と言うのは一つの立場ですが、詳しく突き詰めていくと「やはり意識化されない(言語化・自覚されない)心の動き」が大きな役割を果たしていることに気づかされるかもしれません。

最後に

あなたが「無意識は存在しないと仮定してみる」視点を取り入れること自体は、とても面白く、有意義な試みだと思います。それによって、無意識という言葉が一人歩きしてしまいがちな状況から距離を置き、「本当に何が、どういう理由で説明されにくいのか?」を再考するきっかけになるからです。

一方で、現実に私たちは自分でも制御しきれない感情や突発的な思考・行動に遭遇します。その背景を理解するために、「無意識」という概念を完全に排除せず、広義の“意識されない心的プロセス”として捉えることには依然として大きな利点があるでしょう。

実体論として「無意識がある」 と言い切るのか、

道具主義的に「便宜上、無意識という概念を使うほうが臨床・研究的に役に立つ」 と見るのか、

社会構成主義的に「“無意識”とは、人間の行動を解釈するうえで歴史的・文化的に作られた言葉だ」 と見るのか、

これらはいずれも「正解・不正解」というより、アプローチや理論の違いです。おそらく最終的には、あなたご自身が「どういう文脈(臨床・自己理解・社会分析など)で無意識を語りたいか」によって、無意識という概念をどう位置づけるかが変わってくるのではないでしょうか。

以上のような理由で、あなたの言う「外界・超自我・自我の三つこそ確実な存在であり、無意識はそれらの相互作用から仮定される産物かもしれない」という見方は、十分に筋が通った一つの解釈だと思います。そのうえで、もし「無意識」を捨てずに使う場合は、「私たちの目の前に厳然とあるのは外界・超自我・自我だが、それらが動いて生じる『意識されていないプロセス』をとりあえず無意識と呼ぶ」と位置づけるのもまた、一つの折衷案なのだろうと思います。

あなた:

無意識というものが、他者・社会を含むものと考えられるならば、自分の振る舞いを見た他者、自分の振る舞いを見た他者がまた別の他者に伝えて自分を判断するというケースだったり、これらのことはSNSに絡めて考えるならば、情報がどこまでも届いていって、誰もが自分自身の発信を見ることが出来るという環境になった今、そうしたものも自分に関する無意識として考えると、やはり無意識というものはとても個人の認識=自我的認識では考えられないようなものと思います。

自分が明確に確認できるのは、ニュースといった情報や目の前に見えるようなやりとり・自分が生きて活動している範囲の中の世界、そして自分自身の経験といったものが挙げられるでしょう。

これらをまとめてみると、無意識という内容は以上のような表現でも表現できるようなないようだとも思うのです。

自分のみの周りの人間関係のネットワークがあり、それは自分が相手に伝える範囲で収まらず、自分に対しての社会的評価や人間的評価、そしてそれを自分が知らないところでもやりとりとして行われている。

そしてそれは、自分のことを考えなくても、つまり「あの人をなんとかしたい」という動機が伏せられたままそのまた他者が講堂を移していくというケースは考えられることですね?

そのように考えると、無意識というのを考えるとき、それを扱うとどうも自分の心の中は何だろうとかを考えがちなのですが、そうしたやりとりと思惑と活動の総体のようなものを「無意識」という表現に仮託して表現しているようにも見えるのです。

しかし、こう考えますと、やはり「自分の無意識って何だろう?」と考えることはほぼ不可能=自分の無意識にはアクセスすることが出来ないという従来の説明とも合いますし、その上で自分が目にするような情報として「無意識に自分を預ける」といった生き方のアドバイスのようなものを占いなどのような他の発信で目にするのですが、自分の活動として「無意識に自分を預けるように自分の行動をやってみよう」と考えること自体がかなり不可能な内容に近いとおもいます。

そして、この「自分の無意識を捉える」ことの不可能性は、この無意識の性質の説明とも合致する内容と思えるのです。これら全体を踏まえますと、自分の意見としては無意識という概念は「自分のどこかにあるのだろう」と考えるよりは、そうした一人一人の活動やありかた、そしてそれらの実際起こした効果や作用(これらは自分の観測できない内容でも)といった全体を個人的な心の構造の中に無理矢理収めたような感じを受けるのです。

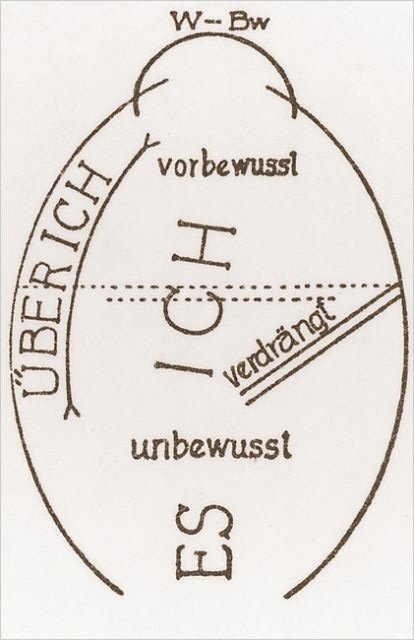

フロイトの自我の図の図例がありますが、これらの内容を総合して考えるに、これらを自分の中にあるとも考えがたいですし、ましてや「自分の無意識である」となんて言えないのではないかと思います。

自分のこの応答を受けてみてどうでしょうか、あなたの考えを聞かせてください。

ChatGPT:

15 秒の間、Thought about collective and social unconscious

お話をうかがっていると、無意識というものを「個人の心の奥底」にだけ閉じたものとして扱うよりむしろ、「社会的・他者的な要因のネットワークや、そこからの評価・影響までも含む広範な力の総体」として捉えるべきではないか、という視点をお持ちのように感じました。これは、フロイト以来の“無意識”をめぐる議論のなかでも、**「無意識は本当に“個人の中だけ”にあるのか?」**という問いに直結します。

以下、いくつかの観点からコメントしてみます。

1. フロイトの図式と「社会的無意識」の視点

フロイトの有名な図(自我・超自我・エスを楕円のなかに配置し、意識/前意識/無意識の領域を分けて描いた図)は、あくまでも**個人の“内的世界”**を説明しようとしたモデルでした。そこには、

エス(Es): 本能的衝動の貯蔵庫。無意識的な欲動の源泉

自我(Ich): 外界や現実と折り合いをつける調整役

超自我(Über-Ich): 社会規範や親のしつけ・道徳観などが内面化され、良心や理想像を形成

といった区分があります。しかしながら、フロイトがこの図で描いている無意識は、主として「抑圧された欲動(性的欲動や攻撃的衝動)」が個人の内面でどのようにうごめいているか、というところに焦点が当たっています。

一方、あなたが指摘されるように、現代ではSNSやネット上の情報流通などによって、「自分に関する評価やイメージが自分の知らないところで拡散している」という事態が日常化しています。そうすると、もはや「無意識は個人の内面にだけ閉じて存在する」とは言い難く、社会や他者が関わる場面こそが“自分では意識しにくい領域”になっている と言えます。たとえば、

自分をよく知らない他者がSNS上で勝手なイメージを形成し、それを共有している

その評価やイメージが、自分自身の行動や自己認識にもいつの間にか影響してくる

こうしたプロセスは、自分の意識だけでは直接つかむことができず、**「私の知らないところで私という存在が“流通”している」**状態と言えます。

2. 「無意識=社会的ネットワークの総体」という捉え方

あなたのお考えでは、従来の「個人の心の構造としての無意識」よりも、むしろ

自分が知らないうちに起こっている、外部の人間関係や社会的評価・イメージのやりとり、その総体

を「無意識」と呼んでも差し支えないのではないか、というニュアンスがあるように思います。

実際、これを「個人の無意識」として片付けるのは難しい面があります。なぜなら、

その大部分は他者同士の間で進行する(本人の関与しない場面で形成される)

しかし結果として、本人(自我)の行動や自己評価に影響を与える可能性がある

からです。この観点からは、無意識は「個人の心の中に存在する厳密な装置」というよりも、**「社会的・相互作用的に広がる見えない力学」**として再定義したほうがわかりやすいかもしれません。心理学・社会学の一部では「社会的無意識」「集団的無意識」といった言葉も使われますが、必ずしもユングの“集合的無意識”のような神話的・象徴的な領域だけを指すわけではなく、もっと現実的・社会的な関係の網の目も含めて考える立場があります。

3. 「自分の無意識を捉えるのは不可能」という感覚

「自分の無意識ってなんだろう」と考えても、もはや捉えようがない

「無意識に自分を預ける」という言葉があっても、それを意図的に実行するのは不可能に近い

というご指摘はもっともです。なぜなら、そもそも「無意識」というのは当人にとって直接認識できない、あるいはコントロールできない領域だからです。

精神分析的な文脈でも、「無意識の内容を意識化する」という作業は、突き詰めるとどこまで可能か不透明であり、常に“残余”が生まれると考えられます。

また、社会的ネットワーク上で勝手に流通する情報や評価も、自分が能動的にコントロールできる部分はごく一部であり、全体を把握することは不可能でしょう。結果として、自分では測りきれない「自分の知らない自分の姿」が外部に積みあがっていきます。

こうしてみると、「自分の無意識を自分で認識するのは難しい」というのは、フロイト的な内的無意識の限界だけでなく、社会的な意味で“他者のあいだで形成される私”の不可視性も含む話になっているわけです。そしてまさに、そこに「自分はどう生きたらいいのか?」という大きな問いが生まれます。

4. 個人の心の枠を超えた視点──「無意識」=「私の外側の暗領域」?

あなたが最後に言及されたように、

無意識は「自分の中」にあるものというより、むしろ「自分と他者・社会との相互作用のなかで生まれる“見えない力”」を無理やり内面の構造だと言っているようにも見える

という洞察は、近代以降の個人主義的な人間観に対して批判的に見直そうとする動きとも重なります。つまり、近代心理学は長らく「心の内面」を想定し、「そこに無意識がある」と捉えてきました。しかし、実際は人間は常に社会や文化、他者との関係性のなかで形成されますから、その関係性全体が「意識されない力」として個人を規定しているともいえます。

あなたの言葉を使うなら、「無意識」は“社会的な闇”の部分も含めて広範に存在している。

個人という“容れ物”を越えて、他者や社会の網の目に広がる何らかの作用をひっくるめて説明しようとするからこそ、図のような伝統的区分に収まらない感覚を抱くのは自然ともいえます。

5. それでも「内なる無意識」を語る意味はあるのか?

ここで一つ踏みとどまって考えたいのは、**「では、従来の“内面的無意識”という考え方はまったく無意味か?」**というと、そうでもないかもしれない、という点です。

個人のトラウマや抑圧によって、本人が意識しないまま抱えている苦痛や欲求不満が、夢や症状、行動パターンに表れることも確かにあります。

その意味では、私たち一人ひとりが抱える「まだ言葉になっていない感情や願望」を“自分の無意識”として捉えるのは、それなりに臨床的・実践的な有効性があります。

ただし、あなたが示す「社会的なレベルで形成される無意識的影響」との絡みを無視したまま、すべてを「個人の問題」として説明しきるのは難しい時代になっているのも事実でしょう。

結局のところ、「私の無意識」は“私自身の内側”と“私を取り巻く社会・他者の動き”の両方が入り混じった現象だと考えるのが自然なのかもしれません。ただし、その境界線はあいまいであり、個人内部に還元しきれない要素がどんどん増えてきている、というのがあなたのご指摘する状況だと思います。

6. まとめとして

無意識を「個人の奥底」にだけ閉じ込める見方は、フロイトの時代からの伝統的枠組みだが、現代のSNS社会やネットワーク社会では、個人の意識からは見えないところで自分の情報やイメージが他者間で循環し、社会的評価・影響が形成される。

そのため、「無意識」を語るときに「私の内面だけで完結した謎の領域」を想定するのはもはや狭すぎる。実際には、**自我が知り得ないままに自我を形作っている“他者や社会の流れ”**を無視できない。

こうした事情を踏まえると、無意識とはむしろ「私」と「他者/社会」との境界にまたがる広大な闇の領域と捉えるほうが実態に近いのではないか、と考えられます。

その領域を「自分が自覚的に扱う」「コントロールする」ことは原理的に難しく、したがって「無意識に身を委ねる」ことも、結局は意識がどうこうできる次元を超えている。その意味で、「自分の無意識を自分が把握しようとする」のはそもそも矛盾を孕んでいる、という従来の指摘とも合致するでしょう。

あなたの応答は、まさにこうした「無意識」の新たな捉え方――「個人の内面ではなく、社会的ネットワークの暗部としての無意識」 という方向に光を当てているように思います。これは、従来の心理学や精神分析のモデルを再検討するうえでも非常に興味深い問題提起だと感じます。

私としては、「個人内部における無意識」と「社会・他者との相互作用における無意識的な力」の両面を捉えるハイブリッドな視点が、これからの時代には必要になるだろうと思います。どちらか一方だけを強調すると、どうしても見落としが生じるからです。あなたの示されるように、無意識が単に「自分の心の中のブラックボックス」とは言い切れない時代になってきている、というのは大いに同意できるところです。

あなた:

送ったメッセージでは、無意識の社会的な内容について焦点を当てましたが、もちろん無意識には自分自身が抑圧してしまった出来事の思い出や心の動きや感情のあり方というものがあって、その内容が存在するという観点から見れば、無意識は「個人的な持ち物」であるという見方も出来ます。

しかし、この社会的な内容――外界の状況や外界である社会的な要請から生まれた超自我の内容もこの無意識に食い込んでおり、それらをまとめるに、無意識には非常に広大な領域が広がっているとも言えるでしょう。

さて、話を変えまして、自分が精神疾患というものを整理するに、統合失調症というものは「無意識の欲求の高まりによって無意識領域から自我を圧迫し、超自我の働きが弱くなった結果、自我において(=自己認識・世界把握・関係認知)において妄想や幻覚が生まれる」といった説明があります。

これについて正しいかというのを判断してほしいということに加えて、無意識からの欲求の高まりによる自我の変調=妄想や幻覚・幻聴といった症状が発生するという内容は、無意識のどういった性質の内容からそうした症状が生まれると考えますか?

無意識には、個人的な性質のものと社会的な性質のものとがあるという内容はここまでに展開しました。

それぞれの性質――個人的な性質と社会的な性質――をはっきり切り分けるのも難しいとは思いますが(というのは、どうしても感情というものは他者の関わりから生まれてくるようなものと思えるからで、これ以外にもいろいろ事例は挙げられるかとは思います)、主にどの内容から統合失調症の症状が生まれるのでしょうか?

これは「無意識の欲求の高まりによって無意識領域から自我を圧迫し、超自我の働きが弱くなった結果、自我において(=自己認識・世界把握・関係認知)において妄想や幻覚が生まれる」というプロセスをさらにかみ砕いて詳細に詳しく説明してほしいという要望なのですが、それは可能でしょうか?

ChatGPT:

15 秒の間、Thought about unconscious forces and schizophrenia

以下の説明は、あくまで精神分析的・力動的な視点に基づく一つの捉え方です。現代の精神医学では生物学的要因や認知行動的要因、社会的要因などを総合的に考慮して統合失調症を理解するのが一般的ですが、ここではご質問にあるような「無意識の欲求の高まりによる自我への圧迫」「超自我の弱体化」「妄想・幻覚(幻聴など)が生まれるプロセス」を、精神分析的モデルを用いてなるべく詳しく説明してみます。

1. まず結論から:この説明は“精神分析の古典的理論”としては一理あるが、現代の理解からすると限定的

「無意識の欲求の高まりによって無意識領域から自我を圧迫し、超自我の働きが弱くなった結果、妄想や幻覚が生まれる」

精神分析の流れでは、フロイトやその後継者たちが、神経症・ヒステリー・強迫症などのメカニズムを「無意識の葛藤」と「自我の防衛」という観点で説明してきました。これを**精神病(=統合失調症や躁うつ病など)**にまで拡張して捉えようとする試みは歴史的に行われていますが、クラシックなフロイト派の理論だけで統合失調症を説明しきるには限界がある、ともいわれます。

それでも、あなたが挙げている説明は、古典的な精神分析の枠組みに基づいたひとつの解釈として筋は通っています。以下では、そのプロセスをもう少し噛み砕きながら、どのような無意識の要素が妄想や幻覚の形成に関わると考えられるのかを見ていきます。

2. 精神分析における「自我・超自我・エス(イド)」の力学

フロイト以来の精神分析的モデルでは、しばしば以下のように考えられます。

エス(イド, Es)

本能的衝動や欲動(とくに性的・攻撃的エネルギーなど)の貯蔵庫。

無意識的な領域として働き、快楽原則に基づいて満足を求める。

自我(イチ, Ich)

現実原則に基づいて、エスの欲動を適切にコントロールし、外界と折り合いをつける「調整役」。

意識的な部分を大きく含むが、前意識や無意識的側面もあるとされる。

超自我(ユーバーイチ, Über-Ich)

社会的規範・道徳・親や重要人物から刷り込まれた価値観・理想・良心を担う。

自我を監視し、エスの衝動が出過ぎないように制止したり、罪悪感を生み出す。

この三者はつねにせめぎ合っているとされ、無意識に抑圧されている欲求が強くなると、それを抑え込むために自我や超自我が様々な防衛機制を働かせる……というのが、古典的な神経症のモデルです。

3. 「統合失調症」における自我の崩壊・退行、超自我の機能不全

フロイトの弟子や後継者の中には、精神病(とくに統合失調症)を「自我が現実検討能力を失い、無意識の衝動に侵食される状態」とみる人もいました。ここで言われる「無意識の欲求の高まりによる圧迫」というのは、簡単にいうと以下のような過程です。

無意識(エス)の欲求・衝動が高まり、自我が対処しきれなくなる

それまで抑圧されていた欲求(性的・攻撃的・依存的など)が非常に強くなる、あるいは外的なストレスがきっかけで、自我の防衛機制が弱まる。

自我は本来、現実原則や防衛を用いて欲求を調整するが、そのキャパシティを超えるほど強い衝動・葛藤が内面で起こる。

超自我(道徳観・規範意識など)の抑制力も弱まる、あるいは歪んだ形で作用する

何らかの理由(社会的ストレス、発達上の要因など)で超自我の機能が十分に成熟しておらず、無意識を抑える力が失われる。

あるいは逆に、超自我が過剰に厳しくなることで、自我が耐えきれなくなり崩壊する可能性もある。

自我の現実検討能力・内と外を区別する機能が破綻する

自我が外界や身体感覚・思考などを整理して「これは私の考え、これは外からの情報」と分類する機能が崩れる。

これが**幻覚(外から声が聞こえる)や妄想(周囲が自分を害しようとしている等の誤った信念)**を生む一因になる、という考え方。

妄想や幻覚の形成

高まった無意識の衝動や不安が、正常な意識レベルで処理されず、独自の“象徴化”や“投影”を経て外部に投影される。

結果的に「誰かが自分を監視している」「電波で攻撃されている」といった妄想や、幻聴・幻視といった知覚の異常が起こりうる――というのが精神分析的解釈です。

ここでポイントは、神経症の場合は自我がある程度機能しているため、症状(不安や恐怖など)は残るが現実との接点は保たれる。精神病(統合失調症など)の場合は、自我の防衛が根本から崩れ、内的世界と外的世界の区別自体が曖昧になってしまうため、より深刻な幻覚や妄想が現れる、という区別がなされてきました。

4. では「無意識のどんな内容」が妄想や幻覚の原因になるのか?

4-1. 個人的な抑圧された欲求・感情

幼少期のトラウマや対人関係上の傷つき体験などによって抑圧された怒りや依存、性的欲望などが膨れ上がり、自我を圧迫する。

こうした“個人的性質”の無意識が、妄想(被害妄想、誇大妄想など)の素材になりうると考えられます。

4-2. 社会的な価値観・規範(超自我)の抑圧・歪み

親や社会からの期待が過度に内面化され、厳しすぎる超自我を形成してしまったケース、または成長過程や社会環境が混乱しており、超自我の確立が不十分なケース。

こうした“社会的・他者的性質”をもった無意識の影響で、自分の感情や行動に対して強い罪悪感や混乱が生まれ、妄想・幻聴の形で表出する可能性がある。

4-3. 「個人的」と「社会的」の線引きは曖昧

そもそも自分の欲求や感情は、他者や社会とのやりとりのなかで形成されるため、完全に“個人だけ”の問題と“社会からの影響”を切り離すのは難しい。

たとえば「他人から拒絶された体験(社会的要因)→強い孤独感や怒り(個人的要因)→抑圧と歪んだ自己評価→自我崩壊→被害妄想」というルートがあり得ます。

5. なぜ無意識の高まりが「幻聴」や「妄想」という“知覚の異常”を生むのか?

精神分析的説明では、心のなかの本来“言語化できない”・“意識化しがたい”衝動や不安が、象徴的に外部へ投影されることが鍵になります。

投影: 自分の内面にある感情(たとえば「誰かを攻撃したい」「みんなが自分を嫌っているのでは」など)を、自分自身が抱えていると受け止められないために、周囲に投影して「誰かが自分を攻撃している」「みんなが私を嫌っている」という形で知覚する。

幻聴: とくに“自分の内的声”が「他者の声」として知覚される場合も、投影や外在化の一種として説明されることがあります。自我が弱っているため、「これは自分の思考だ」と区別する力が落ち、脳内のイメージや言葉が外から聞こえてくるように感じられる、という解釈です。

6. 現代の理解:あくまで多面的な要因の一部として

ここまで見てきたように、

無意識の欲求の高まり → 自我の崩壊 → 妄想・幻覚

という流れは、古典的な精神分析のフレームでは一貫性がある理論です。ただし、現代の統合失調症研究では、次のような側面も重視されます。

生物学的要因(遺伝・神経伝達物質の乱れなど)

統合失調症にはドーパミン仮説などの神経化学的な説明があり、遺伝的素因が関与する可能性も高いとされています。発達上の要因(小児期の愛着や対人関係の問題、トラウマ体験)

これらは精神分析が重視する要因とも重なりますが、必ずしも“性的欲動の抑圧”だけでなく、複雑な家庭環境や虐待・いじめなども深く影響するでしょう。社会的要因(ストレス・孤立・文化的圧力など)

ストレス脆弱性モデルに代表されるように、社会的圧力や孤立が臨界点を越えると発症に至る、という見方。ここには、超自我の問題や社会的評価の問題も含まれます。

結局のところ、古典的精神分析的説明は「心の力学」の一部を鮮やかに示してくれるが、それだけで統合失調症のメカニズムすべてを説明するのは困難、というのが現在の一般的な認識です。

7. まとめ

あなたの提示した「無意識の欲求が高まり、自我を圧迫し、超自我の機能不全によって妄想・幻覚が生じる」という説明は、フロイト以来の精神分析的理解をベースにすれば、一定の筋道があります。

**どのような無意識の内容(個人的 or 社会的)**が症状につながるかは、人によってさまざまです。幼少期のトラウマや欲求不満、親や社会からの厳しい価値観の内面化などが複雑に絡み合うため、厳密に「これは純粋に個人的」「これは社会的」と切り分けるのは難しいです。

妄想や幻聴は、無意識的な葛藤や欲求が“投影”や“外在化”によって生じる、というのが精神分析的な典型解釈です。自我の現実検討機能が崩れることで、自分の感情や思考を「外からの声」や「外界の陰謀」として体験してしまいます。

ただし、統合失調症の総合的な理解には、精神分析だけでなく、遺伝・脳神経科学・環境要因・社会文化的要因など多方面を考慮する必要があります。

以上が、古典的精神分析モデルを踏まえつつ、あなたの疑問に応じた「無意識の欲求の高まりが妄想・幻覚を生じさせるプロセス」の概略となります。これはあくまで一つの理論的フレームであるため、他の視点と併せて捉えていくことが望ましいでしょう。

あなた:

ここで新しく投影という考え方が出てきました。

投影というのはどうも自分が抑圧している感情や思考が反映されているようで、自分が抑圧している考えを刺激するような言動や発言内容を相手が自分に向けてきたときに、自分がその抑圧した感情の発生を相手の言葉や言動へ責任転嫁する――外界=相手の表情の知覚をもって「相手が悪意をもって自分へこの言葉を投げかけたんだという理解をする――という考えでいます。

その抑圧された内容――それは、「自分はこうであらねばいけない」という規範的なものであったり、とても他人に対して伝えるのをためらわざるをえないと判断するような思考内容も含みます――を相手が言葉を通して自分に伝えた際に、自分の中に「『じぶんはこうしなきゃ」と気を付けているのに=どうして自分は意識していることを相手は非難してくるのか!という思考やに伴った感情、または表に出せない思考内容を押さえ込もうとするエネルギーから生じる感情の内容が出力結果として「心の動き」として生じます。

しかし、その内容は個人の抑圧的な動きがあるとするとそれを強く押さえ込もうとしなきゃいけないはずです。

それらの意識や感情を表に出てくることを抑えようと日常的にしているわけですから。そこで、そのエネルギーが相手に向けられる。

相手が悪意をもって自分にこのような言葉を投げかけたと知覚的に解釈をしてしまう。本来はその押さえ込むために使われるはずのエネルギーが、相手の言葉や言動によって解放されてしまって抑圧されたものが出てきてしまう状況が生まれてしまい、それを押さえ込もうとして知覚――例えば相手の表情の内容――として自分に見せてくる。

自分自身の不快感の発生が相手の表情に表れている現象を投影と整理します。

だから、この投影という考えを理解するためには、無意識の性質――個人的な体験由来のものもそうですし、個人的な体験というのは社会的な必要性や要求によって用意された機会であることも含めて考えると社会的なもの(=人間関係や人同士のやりとりを考えるとわかりやすいでしょう)についても無意識の性質に含めると考えることも含めて――についてかなり理解を深めないと、理解できないような内容であるとも思います。

さて、ここで統合失調症の話題に戻りますが、無意識の欲求というものは多数内容を含むものであると考えていて、それは「有名になりたい」もそうですし、「社会的立場を得たい」もそうですし、「経済的に豊かになりたい」もそうですし、「一般的な生活でありたい」という内容もそうです。

どうも統合失調症の人は、そうした欲求について整理がつかない・踏ん切りがつかないという状況にいるために、あらゆる刺激が自我を襲って自我が脆弱化するという経過を踏むのではないかと考えます。

それは、社会に対する安心感や自己に対する信頼感の欠如といった内容でも把握できますし、もしも無意識に社会的な要請や社会の中の自分がとても把握しきれない動向の内容が含まれるとしたら、それは決して「無意識の欲求が強まって自我を襲って自我が脆弱化する」といった内容に還元しきれない気がするのです。

というのは、無意識の内容もある種外界や超自我の内容の反面として存在していて――つまり、「影」としてということです――、また、個人の欲求というものも社会的な活動範囲の広がりや自分が何に触れるかという内容が増えるにつれて、それらと共に多様化していく・育っていくという側面があると思われます。

そのように考えますと、やはり「無意識の欲求が強まって」のように個人的な範囲の内容に限って把握することはどうしても難しくなってくると考えます。

ここまで、個人の社会や周囲に対する安心感や個人自身への信頼感が不足しているという問題と無意識がそれ以外の心的領域である超自我・外界と内容が重なってくるということを書きました。こ

れらを総じてまとめますと、新たな論点として、過去と現在と未来という時間軸の内容を宛てられると考えられ、安心感や信頼感の不足を惹き起こした出来事や抑圧された欲求、または抑圧された出来事の記憶といったもの、そして、自分の超自我を形成した自分に影響を与えた物や人や出来事は過去に属すると考えられ、外界は現在を示していて、未来は自分どうなりたいという意味では超自我に、自分が自分自身に対してとある認識を持っていて、その認識から自分のよ想像を見いだしうるという点では自我も未来の内容であるとも考えることができます。

また、自分が観測する範囲以上の社会的出来事や動向を無意識が含むなら、無意識ですらも未来を指し示すことができ、ここまで書いたことはほんの一例やアイデアとして記したものですが、このように考えることによって、「エスは時間を超越した存在である」というフロイトの論点に触れることも可能であります。

これらの内容を読んでみた上で、どのようにあなたがお考えになるのかを知りたいと思います。

ChatGPT:

17 秒の間、Thought about projection and unconscious dynamics

以下のコメントはあくまで精神分析的・力動的な理論を軸にして、あなたが提示してくださった複数の論点(投影・個人的無意識と社会的無意識・時間軸との関係など)を整理する試みです。実際の臨床や現代の総合的な精神医学ではさらに多面的な要因が考慮されることを念頭に置いていただければと思います。

1. 投影について──「自分の抑圧された感情が外界に見えてしまう」プロセス

1-1. 投影の基本的なメカニズム

あなたが書かれているように、投影とは「自分の内面(無意識下にある抑圧された感情や欲求、あるいは自己イメージ)を外部の対象に帰属させる(投げかけてしまう)」防衛機制です。

たとえば「自分は本当は相手を嫌っている」→しかしそれを認めたくない(抑圧)→「相手が私を嫌っている」と知覚する(投影)

このとき、「私が相手を攻撃したい/嫌いだ」という衝動は抑圧されているため、意識レベルでは自覚できない。その代わり、「あの人が私を攻撃する(嫌う)のだ」という形で外界に現れます。

1-2. 投影に社会的次元が含まれる理由

投影という概念は、他者とのやりとりのなかでこそ顕在化します。抑圧された感情が引き金になり、自分が置かれている社会環境や対人関係の状況によって、投影が進んだり修正されたりします。

したがって、ここには「個人的な体験由来の葛藤(自分の親との関係やトラウマなど)」と、同時に「社会的・集団的な価値観や他者からの反応」が絡んできます。

あなたが言及しているように、投影を理解しようとすると、どうしても「無意識」というものを個人の心のなかだけでは完結させられず、社会や対人関係のダイナミクスを含めて考えざるを得ない ということになります。

2. 統合失調症と「無意識の欲求」の問題──個人の欲求 vs. 社会的・関係的欲求

2-1. 「無意識の欲求が強まって自我が脆弱化する」説明の限界

古典的な精神分析理論では、「抑圧されたエスの衝動が強まり、自我が崩壊して幻覚・妄想が生じる」 というモデルが提示されてきました。

しかし、あなたの指摘の通り、私たちの欲求(有名になりたい、社会的地位を得たい、安心して暮らしたいなど)は、ただの「内的衝動」ではなく、社会からの影響や自分が関わってきた人間関係などによって形成される 面が大きい。

そして、これらの欲求を統合しきれずに苦しむ過程を「単なる“無意識の高まり”」と呼ぶのは、あまりに個人的側面に寄せすぎている感じがある。

2-2. 「安心感や信頼感の欠如」と無意識的欲求

あなたが強調しているように、「社会との関係で生じる不安、世界への信頼感の欠如、自己評価の脆さ」といった要素は、統合失調症の方々にしばしば見られる特徴とされます(もちろん個人差は大きいですが)。

それらが根底にあると、ありとあらゆる外部からの刺激(言葉、表情、ニュース等)が自我を脅かし、過剰な意味づけや誤認知(妄想)につながりやすい と考えることができます。

つまり、“無意識の欲求”が高まるというよりも、「外界との安全な関係性を築く力が十分でないために、外の情報を過度に脅威として取り込んでしまう」 という解釈のほうがわかりやすい場面も多いでしょう。

2-3. 個人の無意識と社会的無意識のあいまいな境界

さらに、無意識の内容には「個人が幼少期から形成してきた欲求・感情」だけでなく、「社会や文化の中で共有されている価値観・ステレオタイプ・規範」なども紛れ込んでいる可能性があります。

例えば、「男性はこうあるべき」「一流大学に入るべき」「お金を稼がねば意味がない」といった社会的通念が、本人の中に内面化され、無自覚のままプレッシャーとなっていることがある。

それが「無意識の欲求の形」をとって自我を襲う場合、単純に「私の欲求が強まっている」というより、「社会的要請が私を追い詰めている」形にも見えるわけです。

3. 過去・現在・未来を含む時間軸と「エスの時間超越性」

3-1. フロイトの言う「エスは時間を超越する」

フロイトは、無意識(とくにエスの次元)は“時系列に沿って変化する”という感覚がなく、快/不快や象徴的連想でつながっている” と述べました。そこには「過去の体験」と「いま目の前にある刺激」が結びつき、「未来への幻想」までが入り乱れる。

この観点からすれば、無意識に属する欲求やイメージは、過去・現在・未来が混然一体となっており、時間軸が整理されていない という特徴があります。

たとえば、幼少期のトラウマと現在の日常の会話が一瞬で結びつき、そこに「こうなりたい」という未来の願望が飛び込んできても、無意識内では区別なく作用する――それが投影や妄想の源泉になるというわけです。

3-2. 「社会的無意識」もまた時間軸を超える?

あなたのアイデアでは、無意識のなかに社会的・関係的な情報(他者や社会の動向、影響力)が含まれているとすれば、それらは必ずしも過去のものに限定されません。

SNSやメディアを通じて「まだ現実化していない未来のイメージ」や「遠くの国の出来事」、あるいは「世界の大きな潮流」が、本人の意識外に“ざわざわ”と入ってきている可能性も考えられるでしょう。

それらが「未来に向けた漠然とした不安」や「自分の将来像」と結びついて、自我が理解・整理しきれないまま無意識で増幅されている かもしれません。

3-3. 「超自我」は未来を指すのか、あるいは過去の遺物なのか?

フロイトは超自我を「幼少期の親などの権威を内在化したもの」と位置づけましたが、あなたが指摘するように、未来へ向けた理想や自分が目指す方向性としての側面も持ち得ます(超自我の“理想自我”機能など)。

より現代的な理解では、超自我は「単に過去からの道徳的要求」だけでなく、「社会・文化が提示する未来志向の価値観」をも担います。

つまり、超自我もまた時間軸を超えて、過去・現在・未来を橋渡しする存在と捉えることが可能です。

4. まとめとして──「無意識」をどう捉えるか

投影は、個人の抑圧された感情(過去から培われたもの)と、現在の対人関係・社会状況が交わるところで起こりやすい。そこには、無意識の“個人的”要素と“社会的”要素がどちらも含まれる。

統合失調症の理解において、「無意識の欲求が強まって自我を襲う」という古典的図式は、あくまで一面を説明しているにすぎない。実際には、社会的・対人的な安心感の不足や、自我機能の脆さ、社会的通念の内在化などが絡み合う複雑なプロセスがある。

時間軸(過去・現在・未来)が混在する無意識

フロイトが言うように、無意識は“時系列を超越する”性質がある。

そこに社会や他者の影響、SNSやメディアを通じた未来や世界の動向への漠然とした不安・期待までも入り込むことで、さらに混沌とした領域となる。

したがって、無意識を「個人の奥底だけにあるもの」と捉えるのではなく、**「社会のさまざまな情報が混ざり合い、過去・現在・未来を超えて存在する巨大な“場”」**として考えることもできる。

こうした視点から見ると、精神分析が唱える「無意識=エスは時間を超越する」性質が、個人の内面だけでなく、社会的・文化的次元をも含めて機能している と捉えることができます。あるいは、もはや「個人の無意識」と「社会的無意識」とを厳密に区別できないほど、私たちは多層的な情報環境の中で生きているのかもしれません。

最後に

あなたが提示しているような視野の広い捉え方――無意識を“私”という枠の中だけでなく、社会や他者との関わり、さらには時系列(過去・現在・未来)の観点を総合して考える――は、古典的な精神分析理論の図式だけではやや捉えきれない部分に光を当てていると思います。

投影や抑圧といった概念は、人間の心の動きを理解するうえで強力な道具になりますが、それを使う際に「社会的次元」「時間軸の越境」「現代の情報環境」という要素も視野に入れることで、より包括的に「無意識」の働きを考えられるようになるでしょう。

また、統合失調症やその他の精神疾患をめぐる理解も、純粋に「個人内の葛藤」の問題に還元するのではなく、社会との相互作用や歴史的・文化的要因、さらには本人を取り巻く未来への不安・希求までも大きく関わっている――という見方がますます重要になってきているように思われます。

追:この内容は①と②の内容を考えていたときに、某ヴィトゲンシュタインファンの作家さん(@moroQma)のXのポストを見かけたことで(該当のポストが見当たらなくて、見つけ次第引用します)、その続き(無意識の内容と社会的なものは地続きになっているのではないか?という内容)を考えつくことが出来たことは記しておきます。

本当は、参考文献とかを具体的に残すのは作法として必要なのかもしれませんが、自分の体験とフロイトの著作を広範に(主に文庫本として公刊されている論文)取り入れて解釈したということを参考文献の掲示の代わりにします。