熊本城と肥後菊

こんにちは。熊本城で肥後菊の展示が始まったとの情報を得たので、早速見に行ってきました!そしてまだnoteで熊本城をご紹介していなかったので、これを機に一緒にご紹介したいと思います。といっても、私は特別お城好きという訳でもなく近世城郭に詳しくないため、パンフレットに書かれている以上の解説は出来ませんが、地元民としておススメしたいルートやビューポイントなどをご紹介できたらと思います❣️今回は最初に熊本城と肥後六花の説明をした後、散策実況形式で熊本城城域をご紹介しながら、ルートの途中で展示されている肥後菊をご紹介したいと思います。

※今回はいつもの肥後六花の記事と比べてだいぶ長くなってしまったため(5000字超)時間のある際に散策している気分で読んで頂ければ幸いです。

熊本城について

慶長12年(1607)に加藤清正によって築城されました。巧みな建築技術から、日本三名城の一つに数えられています。因みに、2022年9月26日放送の「最強の城総選挙」では熊本城が第一位を獲得しました🎉加藤家改易後の寛永9年(1632)細川忠利が熊本藩主となり入城し、以降細川家が城主となります。時代は降って明治10年(1877)、西南戦争開戦直前の火災で天守や本丸御殿は焼失してしまいますが、西郷隆盛率いる薩摩軍の猛攻にも耐えたことから「難攻不落の城」として名を馳せました。現在の天守閣は昭和35年に鉄筋コンクリート造で再建されたものです。平成28年に発生した熊本地震では熊本城も甚大な被害を受け、復旧作業は今も継続中です。令和3年(2021)春に天守閣の復旧が完了し、現在は名城の勇姿を観ることができ、内部も公開されています。

肥後六花について

まず最初に、肥後六花の説明をさせて頂きます。肥後六花(ひごろっか)は、肥後椿(ひごつばき)、肥後芍薬(ひごしゃくやく)、肥後花菖蒲(ひごはなしょうぶ)、肥後朝顔(ひごあさがお)、肥後菊(ひごぎく)、肥後山茶花(ひごさざんか)の6種の花の総称になります。

肥後六花の歴史は古く、いまから250年ほど前の、江戸時代までさかのぼります。熊本藩のお殿様、六代藩主・細川重賢公が、家臣(武士たち)の精神修養に園芸を奨励したことに始まったといわれています。

六花に共通する特徴としては、「端正な一重咲きで優美な花芯、清らかな色」 であることです。

「花連」と称する肥後六花それぞれの保存団体の厳しい規律と武士の誇りのもと、苗と種は「門外不出」の宝として厳しく守り継がれてきています。肥後六花の栽培方法や鑑賞方法は、それぞれに独自の作法が伝わっています。「肥後六花」は、先人たちが守り伝えた美と修練の結晶です。季節ごとに美しく咲き誇る花々からは、昔の人たちの思いを感じることができます。

散策ルート紹介

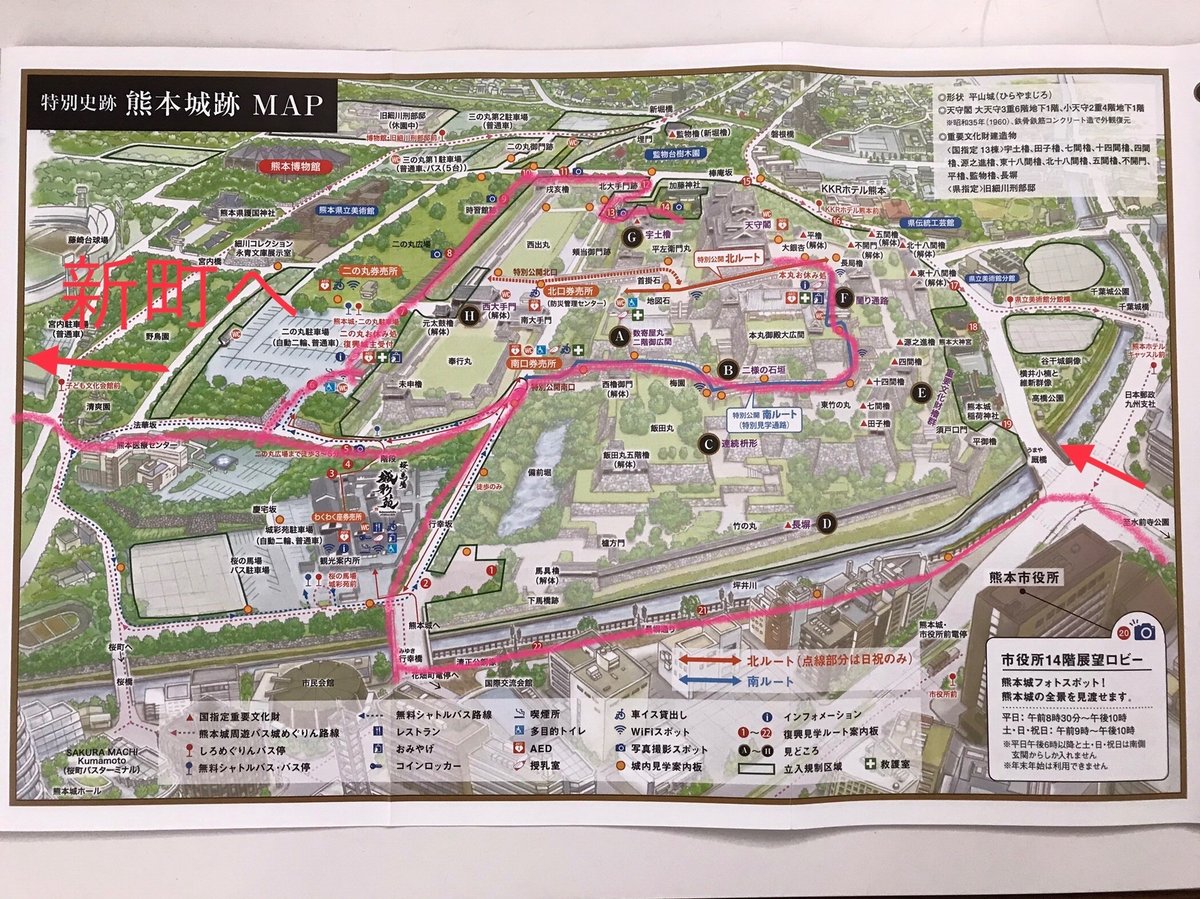

本記事中の散策ルートをピンク線で表しています。(小さくて見にくいですが💦)散策マップは熊本城のパンフレット画像を拝借しております。

地図上では切れていて記載がありませんが、今回は熊本市の繁華街前の交差点にある「通町筋」電停(熊本市内を貫く市電の停留所)からスタートし、熊本城城域を散策したあと、旧城下町・新町の私お気に入りのカフェでフィニッシュです☕️それでは早速行ってみましょう🏃♀️

熊本城と肥後菊 散策実況

天守閣内部は、6Fまであり、各階ごとで時代を分けた展示がされていました。中は人が密状態だったので、あまりしっかり見ずにサっと通り過ぎてしまいました😅その中でも特に印象深くて足を止めたのは、1Fの熊本地震の被害と復興のVTRと、3F・近代の「西南戦争」の展示でした。高良健吾さんナレーションの熊本地震で被害を受けた熊本城と、復興に向けて頑張る人々のVTRはやはり胸に迫るものがありました。西南戦争時の熊本城攻防戦の解説VTRには老若男女、興味深そうに見入っていました。熊本城は50日余りの籠城戦に耐え抜き、西郷さんは「官軍に負けたのではない、清正公に負けたのだ」と言ったとか。熊本城の天守閣は西南戦争直前に焼失してしまうのですが、原因は薩摩軍による放火・官軍による自焼などいくつかの説がありますが、いまだに特定はできていないようです。館内には焼失前の天守閣の写真や、戦火で焼けた城下町の写真が展示してあって、とても心を揺さぶられたので、以下に掲載します↓

6Fは展望フロアとなっていますが、西側の景色を以下にご紹介したいと思います↓

一番左の山が西南戦争時薩摩軍が陣を置いた花岡山、右から2番目の山は金峰山(標高665m)で、南北朝時代には一時西征府が置かれ、江戸初期には晩年の宮本武蔵が五輪書を書いた霊巌洞があります。眼下の芝生の公園は今から行く二の丸跡です。それでは熊本城を降りて二の丸広場へ向かいます👟

大変お待たせしました!これから二の丸広場お休み処内に展示してある肥後菊をご紹介します🌼

以下、肥後菊の説明を現地解説書から引用します

肥後菊

今から約240年余前、宝暦年間(1751〜1760)に当時の肥後藩主・細川重賢(細川家八代)が藩民の精神教育と品性の向上を図る目的で栽培を奨励したことに始まります。

肥後菊は花壇に直植えし、その仕立て方に独特なものがあります。後列に丈の高い大輪、中列に中間の高さの中輪、前列に小輪を配し、花壇全体の調和美を鑑賞するものです。

このほか花色を紅、白、黄の3色を基調に平弁と管弁とを交互に植える等の規則があります。

花期は11月中旬から12月上旬で肥後菊は嵯峨、伊勢ぎくに並び日本古典菊の代表とされています。

肥後菊

薄物の一重咲きで、大輪・厚物咲きの豪華さを追求する通常の菊作りとは異なり清雅高爽な美しさを求める。

花径は大菊で20-22センチメートル、中菊で8-10センチメートル、小菊で5-6センチメートル。花弁数は20-30枚前後で、花弁は重ならず、間が透けている。花弁には平弁と管弁があり、花色は紅、白、黄の純色。花芯は大きく明瞭であることが基準とされている。

下記に幾つかの品種をアップ写真でご紹介します。(気付けば黄色の花の写真を撮り忘れてますが💦)

肥後六花の品種名は、相変わらず日本的で雅な響きのネーミングでございます〜✨それではもう一つの天守閣が映えるビュースポット、加藤神社に向かいます👟

この日は結婚式があっていました㊗️

あと一つ絶対に見て頂きたい文化財があります!加藤神社の鳥居をでて南に少し歩くと現れる国指定重要文化財・宇土櫓です↓

「三の天守」とも呼ばれる宇土櫓は大天守に次ぐ大きさです。西南戦争時に焼失を免れ、平成28年に発生した熊本地震でもさほど大きな被害を出すことなく、江戸時代から残る唯一の五階櫓で、往時の威容を保っています。(昔は国宝指定されていた。)因みに宇土櫓の名前から、小西行長が築いた宇土城(現・熊本県宇土市)の天守を移築したものという説もありましたが、現在は否定されているようです。

さて、熊本城内のご紹介は以上になりますが、これから法華坂を西に下って、旧城下町・新町に向かいます🏃♀️

法華坂のたもとには日本史の教科書にも載っている『神風連の乱』を主導した「太田黒伴雄終焉の地」の石碑が↓

以下に現地案内板を引用します↓

太田黒伴雄(おおたぐろともお)は天保6年(1835)に熊本藩士飯田熊助の三男として生まれ、新開大神宮(熊本県南区)の神官・太田黒家の養子となりました。国学者林桜園に学び、尊王攘夷運動に参加して明治政府の政策に反対する敬神党(神風連)の指導者となり、明治9年(1876)10月24日、熊本鎮台を襲撃しました。(神風連の変)しかし、鎮台側の反撃を受けて重傷を負い、この地で自刃しました。

神風連の乱は家禄制度廃止や廃刀令により明治政府への不満を暴発させた一部士族による一連の士族反乱とされており、この事件に呼応して同年秋月の乱や萩の乱も発生し、翌年の西南戦争へとつながることになります。なんだか最近、反中央の反乱って古代〜近代を通じてよく九州で起こっているなと感じます。

法華坂を降り切って、少し西に進むと、市電が通る新町にでます↓

城下町・新町も西南戦争で焦土と化し、江戸時代以前の古い建物は残ってないのですが、明治・大正期のレトロな建築物が一部残っていて、私はこの下町の雰囲気がなんとも好きなんです💓

それでは、新町電停の向かいにある長崎次郎書店2階の喫茶室で散策記事のフィニッシュといたします。

窓から見える新町の交差点と市電の往来はいつまで眺めていても飽きない。

後ろの席に座っていた男性二人組は観光客らしく、今後の旅程の打ち合わせをされていました。

熊本城には城彩苑という観光客向けのお食事処・お土産屋さん街も併設されているのですが、旧城下町・新町まで足をのばされて、地元の人に混じってお食事や喫茶をされるのもおススメですよ☕️

あとがき

今回は肥後菊と合わせてご紹介した史跡が熊本城ということで、想定よりだいぶボリューミーな記事となってしまいました🙇♀️熊本城は実は私は熊本地震後初めて訪れました。熊本地震直後は熊本城の被害がTVでも盛んに放送されていましたが、地震後暫くは私自身も被災して正直、熊本城どころではなかったのですが、今回訪れてみて、やっぱりいいな、熊本城✨と思いました。完全復旧はまだまだ先ですが、昔の勇姿を取り戻し完全復活した熊本城を見るのを楽しみに、ゆっくり待ちたいと思います。

今年3月、肥後椿からスタートした肥後六花シリーズもこの肥後菊の記事をもちまして無事完結することができました✨私自身も初志貫徹できて、また、武士の精神性を宿した美しい肥後六花を実際に観て勉強できて良かったです。読んでくださった皆様、ありがとうございました❣️

最後までお読み頂き、ありがとうございました😊

因みに旧城下町・新町を特集した記事はこちら↓

ご興味を待たれた方はご覧頂けると嬉しいです♪

【引用資料・HP】

・熊本県HP 熊本の貴重な宝「肥後六花」

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/64400.pdf

・熊本城パンフレット

【参考資料】

・熊本城パンフレット

・熊本城HP

・熊本県HP

・Wikipedia