八代散策番外編 キリシタン大名小西行長の城 ✝️ 麦島城跡周辺【後編】

こんにちは。今回は麦島城跡とその周辺の散策レポートの後編になります。麦島城は、豊臣秀吉が九州を平定した後、1588年に八代を任されたキリシタン大名・小西行長が築いた2代目八代城になります。(八代には3つの城があり、初代は中世古麓城、三代目は江戸時代の松江城になります。)麦島城は当時九州を代表する貿易港だった「徳渕の津」のほとりに築かれましたが、麦島城と徳渕の津、そして初代と三代目の八代城との位置関係を、徳渕の津跡の案内板画像を引用して下記に示します↓

小西行長統治時代の八代はキリスト教が栄え、たくさんのキリシタンが住んでいましたが、1600年に関ヶ原の戦いで西軍についた小西行長が刑死すると八代は加藤清正の所領となります。時代はキリシタン排除へと向かい、加藤清正統治時代の麦島城下でもキリシタンの殉教がありました。キリシタン殉教の歴史を伝える記念公園も城跡の近くにあります。

散策ルート紹介

今回の散策ルートをオレンジ線で表しています。散策マップは八代市(上)と麦島住民自治協議会(下)のパンフレット画像を拝借しております。

前回の「前編」では、麦島城の大手口跡付近にある「シルバー人材センター」→麦島大神宮→麦島城跡から出土した瓦の一部が展示されている「麦島コミュニティセンター」までをご紹介しました。今回の「後編」では、麦島城大天守跡→キリシタン殉教の歴史を伝える「列福記念公園」のルートで散策し、最後は前川の河岸から徳渕の津を望んでフィニッシュです。それでは早速、行ってみましょう🏃♀️

麦島城大天守跡

麦島城の大天守は本丸跡の北西隅に位置していました。麦島コミュニティセンターから都市計画道路を渡って住宅街に入り、北東方向に進むと大天守跡に着きます。↓

入り口付近のフェンス横に「八代たてもの 麦島城跡」の解説板が見えます。今回はこちらを引用して麦島城のご説明とさせて頂きます。

近世城郭は戦国時代の終焉により、交通の要衝である平地に移り、石垣で縄張りをし天守を建て、城下町の政治の中心になる。麦島城は九州最古のこうした近世城郭の一つである。

1588(天正16)年、宇土、八代などの領主となった小西行長は、中世の山城・古麓城を廃し、小西行重に命じ、麦島に新城を築く。麦島は秀吉の直轄港・徳渕の津と球磨川に挟まれた三角州で、水運の拠点に適していた。規模は約400m×350mで、本丸、二の丸、三の丸を構成する。船が出入りする堀は幅約50mだった。石垣は石灰岩を積む。現在、シルバーワークプラザ八代古城館の館内で、石垣を見られる。

領主が加藤清正に代わってからは、江戸時代最初のキリシタン殉教地となる。麦島城天守台跡付近にキリシタン殉教者列福記念公園、古城児童公園にキリシタン殉教の標柱が立つ。また1615(元和元)年には一国一城令が出るが、麦島城は熊本城に加え存続が許された例外的な城郭であった。1619(元和5)年の大地震後、城代・加藤正方は城を徳渕以北へ移した。近年の発掘調査では桐紋鬼瓦、金箔鯱瓦、中国・朝鮮の元号の入った瓦、地震で倒壊したままの姿の櫓が発見されている。また、平山新町には麦島城の瓦を焼いた平山瓦窯跡が復元されている。

そして麦島城大天守跡の全景はこんな感じです。↓

麦島城の石垣は3代目八代城(松江城)建設のために持ち去られたり、地下に埋立保存されてたりしていて見ることができず、あまり近世城郭らしい姿を見られないのが残念なのですが、ここ大天守跡だけは天守南面の石垣の一部が見れるとパンフレットに書いてあったので、周辺を探してみたのですが見つけられませんでした💧なので、下記にパンフレットの画像を引用させて頂きます↓

因みに、解説板にも記載がありましたが、麦島城の石垣はほとんどが地元八代産の石灰岩です。(八代海に浮かぶ石灰岩質の島から切り出されたそう)上の画像でも白いのが分かりますが、切り出した直ぐは真っ白だったと思われます。麦島城は白亜の石垣が美しい城だったことでしょう✨そしてこれも解説板にありますが、天守台の西側の堀は幅50mもあり、南蛮船などの大型船の出入りが可能だったと推定されているそうです。(散策ルート紹介の麦島城縄張図参照)白亜の石垣の堀に南蛮船が入って来るイメージは、まるで中世ヨーロッパのようですよね✨

それでは次に、大天守跡から北方へ歩いてすぐの左側にある、キリシタン殉教者列福記念公園へ向かいます🏃♀️

キリシタン殉教者列福記念公園

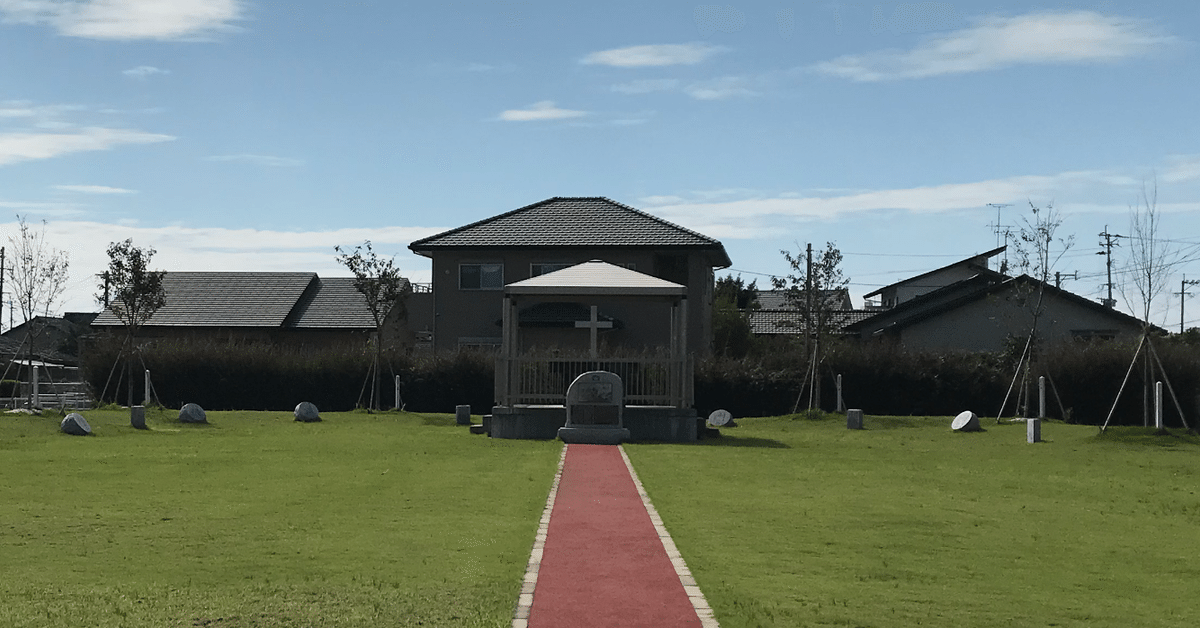

美しく整備された公園です。画面右手に数台分の駐車場が整備されていて、そこに案内板が設置されていますので下記に引用してご紹介します。

八代殉教者記念公園の由来

1587年、豊臣秀吉は全国統一を目指して九州平定に乗り出し、同年4月19日、八代に陣を敷き、数日滞在した。その間に、秀吉は海外交易の港・徳淵の津の賑わいを確かめ、八代の地勢上の重要性を見抜いた。そして、翌1588年、海外事情に明るいキリシタン武将・小西行長を八代の領主に任命した。行長がこの地に築いた麦島城には、秀吉の威光を示す金箔瓦が輝き、八代海に張り出した構えは、すでに海外を見すえていた。

小西行長治世の間、麦島城代小西末郷の尽力により、八代は日本有数のキリシタン隆盛の地となり、十四の教会が建ち、数多くのキリシタンの住む街となった。宣教師達が足しげく訪れ、随時ローマへ送られる報告書によって、八代はヨーロッパ各地に広く知られる街となっていった。

しかし、1600年、関ヶ原の戦いで西軍についた行長は敗死し、八代は加藤清正の所領となる。キリシタンの栄える街は清正の望みと相容れず、キリシタン排除へと時代は動いた。その間も八代の様子はイエズス会宣教師によって逐次ローマに報告され、生命を懸けて信仰を貫いた人々の名と共に、八代は殉教者を生んだ聖なる地として世界に記憶されることとなった。

小西行長の影響の下、この地でキリスト教が栄えたのはわずかな期間であったが、八代をめぐる歴史がヨーロッパとのつながりを持った、極めて貴重な時期となったのである。

当公園は右記の歴史を思い起こし、十一名の殉教者を記念する地として設けられた。

2010年2月

カトリック福岡司教区

ここで例によって少し補足説明します💡1600年(慶長5)、関ヶ原の戦いで西軍についた小西行長は六条河原において石田三成・安国寺恵瓊と共に斬首されます。関ヶ原合戦時、熊本にいた東軍の加藤清正は宇土と八代を攻撃し、麦島城代・小西行重(末郷)は薩摩へ逃亡。こうして、八代の統治者は小西行長から加藤清正へと替わりました。新たに宇土・八代を統冶することになった清正は、小西行長に仕えていた武士たちを多く召抱えますが、キリスト教の棄教を強要します。そんな中で殉教という悲劇が起こります。

因みに、殉教地の正確な場所はわかってないもようです。それでは公園内部に入ってみましょう。

芝生の間に作られた道の延長線上に、石碑があります。そちらも以下に引用したいと思います。

八代のキリシタン殉教者

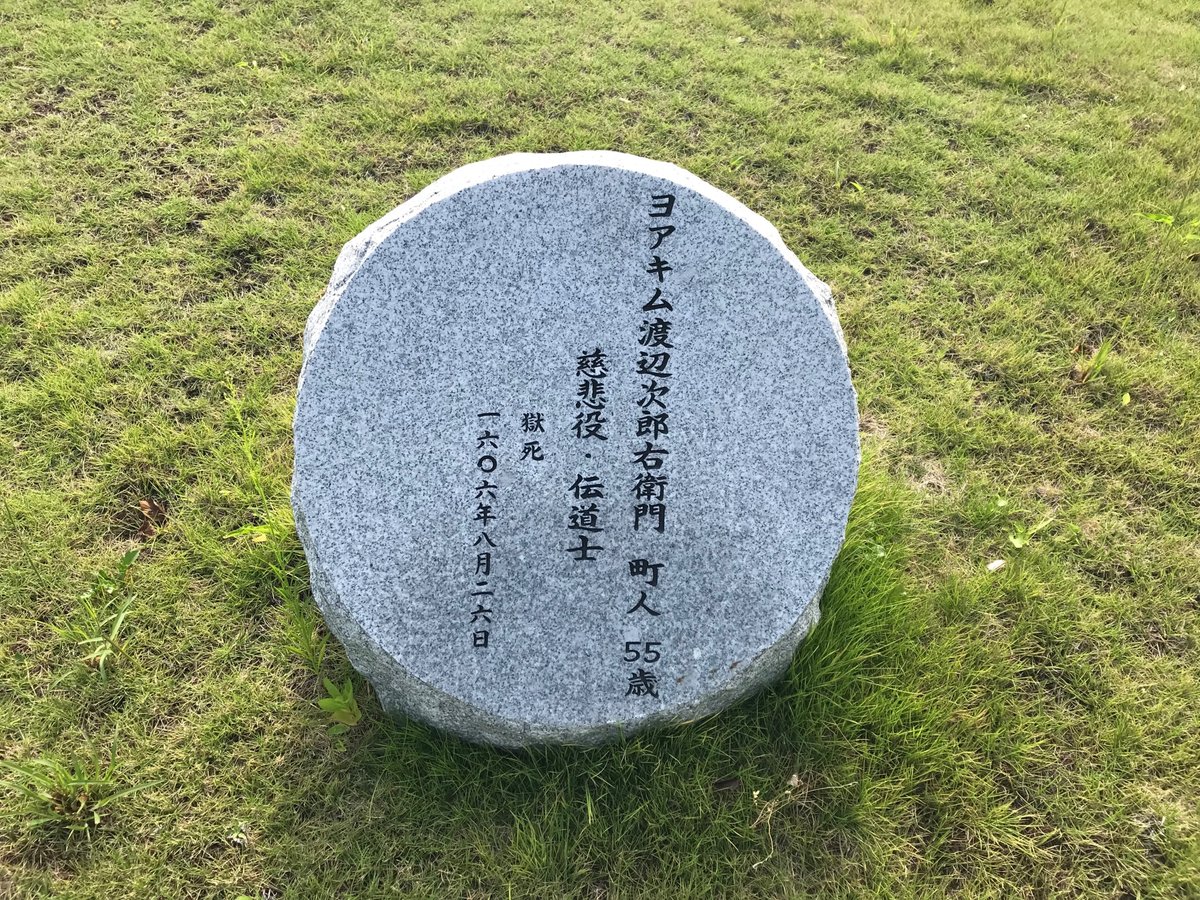

小西行長の庇護の下、日本有数のキリシタン隆盛の地となった八代も、1600年、関ヶ原の戦いで小西行長が失脚し、加藤清正の所領となるに及んで、厳しい迫害の時代を迎えた。転宗者や他藩へ逃れる者も多数出る中この地に踏みとどまって信仰を貫き通す者も多かった。そうした中から指導者数名が捕らえられ、家族とともに処刑された。行長の旧家臣2名とその家族4名、慈悲役と呼ばれた町方の信徒3名とその子2名、合計11名が麦島の地で殉教した。

信じるもののために試練に耐え、命に変えても譲れぬものがあることを示した彼らの生き方と、婦人たちのけな気な姿は人々の心を打った。特にいたいけな3人の子どもたちの殉教は、見物していた多くの人々の魂を揺り動かし、転宗者たちを立ち返らせ、勇気づけた。

2008年、ローマ法皇ベネディクト16世は八代の殉教者11人を含む188名の殉教者を崇敬の対象福者として全世界に向けて宣言した。八代の殉教者の列福を記念するとともに、この公園が彼らの生き方を思い起こす地となり、偏見や差別、争いのない世界を築くことにささやかながら寄与できることを祈念する。

2010年2月

カトリック福岡司教区

※慈悲役とは、1601年に宣教師が肥後から追放されたとき、司祭の代わりに教会の責務についた人達のことを言うそうです。

石碑の更に奥には、磔刑の十字架を思い起こさせる、大きな十字架のモニュメントがあります。

手を合わせた後、ふと周囲を見渡すと、低い石のモニュメントが十字架を中心に半円状に並べられていることに気づきます。↓

この石碑には、麦島で殉教を遂げた11人の名前・身分・享年・亡くなった日等が刻まれています。この石碑を見ていると、一人ひとりが実際に生きていた人間として生前の姿がイメージされ、心を揺さぶられます。以下、鎮魂の思いを込めて、全員分の石碑を載せます。

石碑に名前のあった小西行長家臣の妻、アグネス竹田に関しては、彼女を題材とする歌劇の台本が1783年イタリア・パルマで作られているそうです。八代での殉教は、江戸時代を通じて日本で行われた殉教の最初の事例だったそうですので、ヨーロッパでも衝撃を持って受け止められたことがうかがわれます。

それでは最後に、ここから更に北上し、前川の河岸に出ます。堤防に上がって、対岸の「徳渕の津」を望んだ写真が以下になります↓

写真左手、前川橋のアーチの裏辺りに「徳渕の津」跡があります。徳渕の津は、古代から近代にかけて海外貿易の港として栄えました。小西時代も大いに賑わっていた事でしょうね⚓️

徳渕の津並びに、麦島城が地震で倒壊した後加藤氏によって建てられた3代目八代城(松江城)についてのレポート記事は以下になります。未読でご興味のある方はお読みいただけると幸いです↓

まとめ

麦島城大天守跡では白亜の石垣に南蛮船、南蛮服の人々や宣教師達が闊歩する様子を妄想し、キリシタン文化が花開いた八代の華やかなイメージに浸る一方で、すぐ近くの列福記念公園では、キリシタン弾圧と殉教の歴史に胸が痛みました。個人的に、熊本の歴史的有名人を2人だけ挙げるとすれば、加藤清正と天草四郎なんじゃないかと思うくらい、キリシタン関連の歴史も熊本を代表するものだと感じます。今後も折に触れてキリシタン関連史跡もご紹介できたらいいなと思っています。

以下、数日間の八代散策を終えての感想です。熊本県第二の都市と言われる八代市は、各時代を通して重要拠点であり続け、時代ごとに特色のある歴史や文化が重層的に折り重なっていて、歴史好きにはとても魅力的な街だと感じました。

「殉教者の碑」

最後までお読み頂き、ありがとうございました😊

【引用文献】

・八代市『八代城ものがたり』パンフレット p.6

・麦島住民自治協議会『よみがえる麦島城』リーフレット冊子 p.6、p.10

【参考文献・HP】

・八代市『八代城ものがたり』パンフレット p.6

・麦島住民自治協議会『よみがえる麦島城』リーフレット冊子

・麦島住民自治協議会『たんけん!はっけん!国史跡 麦島城』

・日本関係欧文史料の世界ウェブサイト

アクセス情報はこちらから↓