九州南北朝の史跡巡りシリーズ🍊八代編③ 【妙見宮と御小袖塚】

こんにちは。今回は八代市散策レポートの3回目です。八代は南北朝時代、薩摩を経て肥後入りした征西将軍宮・懐良親王が菊池に入る以前に10日間ほど滞在し、菊池陥落後は後西征将軍宮・良成親王と菊池武朝が名和氏を頼って西征府を移した九州南朝ゆかりの都市です。今回ご紹介する史跡は、八代市妙見町にある八代神社(妙見宮)と、その末社の霊符神社、そして懐良親王が御両親追福のために建てたと伝わる小袖塚と菩提寺・顕孝寺跡です。

前後征西将軍宮・懐良親王と良成親王及び菊池武朝については、菊池散策記事【予告編】の人物紹介にて詳述しておりますので是非ご一読下さい↓

散策ルート紹介

本記事中の散策ルートをオレンジ線で表しています。散策マップは八代市のパンフレット画像を拝借しています。

妙見宮の創建は1186年と古く、南北朝時代の直接の史跡ではありませんが、妙見祭で有名な八代を代表する神社であり、末社である霊符神社の方にはしっかりと懐良親王の足跡(伝承)が残っていたので、是非ともご紹介させて頂きたいと思います!妙見宮と霊符神社をご紹介後、歩いて小袖塚に向かいます。それでは早速行ってみましょう🏃♀️

八代神社(妙見宮)

まず最初に、八代神社(妙見宮)の説明を、八代市のパンフレットから引用させていただきます。

妙見町にある神社で、地元では妙見さんと呼ばれています。上宮、中宮、下宮の三宮からなり、現在の社殿は、元禄12年(1699)と寛延2年(1749)に改築され、平成27年(2015)には本殿が約260年ぶりに修復されました。日本三大妙見の一つに数えられ祭礼は九州三大祭の一つとして、国の重要無形文化財に指定され、人出も20万人を超える賑やかさです。境内には、妙見祭の出し物(獅子・亀蛇・木馬)の常設展示館があり、いつでも見ることができます。

因みに、ここ八代神社(妙見宮)がある場所は下宮にあたります。上宮、中宮は現在は途絶え、横岳山上に上宮跡、麓に中宮跡の祠が残っています。妙見祭の常設展示館は後ほどご紹介しますね。それでは鳥居をくぐり、神社の境内に入ります❣️

この亀蛇碑(きだひ)、妙見の由来について書かれた碑文がとても興味深かったので、下記にそのまま引用します。

妙見由来

妙見神は聖なる北極星・北斗七星の象徴なり。

妙見神の来朝

天武天皇、白鳳九年(680)、妙見神は神変をもって目深・手長・足早の三神に変じ、遣唐使の寄港地、明州(寧波)の津より「亀蛇」(玄武)に駕して当国八代郷八千把村竹原の津に来朝せり。

妙見(上宮)の創建

桓武天皇、延暦十四年(795)、乙亥、国司桧前(ひのくま)中納言政丸、三室山横嶽にこれを創建す。

妙見中宮寺の創建

二条天皇、永暦元年(1160)、庚辰三月十八日、従五位肥後守平貞能、横嶽の麓に建立す。

妙見宮(下宮)の創建

後鳥羽天皇、文治二年(1186)丙午十一月十八日、検校散位大江高房、妙見上宮を太田郷宮地の地に遷座せしめる。

妙見神も中国から海を渡って八代に来たんですね〜😳八代編①でご紹介した徳淵の津の河童伝説といい、やはり八代は古代から大陸との交流が盛んだったことが伺えますね💡それでは次に、石碑を支える亀蛇像についての説明書です↓

「ピーシー」って呼び名、可愛いですね💕もちろんお尻と頭をしっかり撫でときました😁

それでは拝殿でお参りします。

そして参拝後、拝殿横にあった案内板を読んで、少し不思議に思ったのでした↓

案内板には、「八代神社は、明治4年(1871)まで妙見宮と呼ばれ、(中略)祭神は、北極星と北斗七星を神格化した天御中主神と国常立尊です。」と書かれています。中国から来朝した妙見神は天御中主神と国常立尊なのかな?社名も二つあるし、少し不思議に思ったので調べました↓

元々の妙見宮は、中国で古来伝わる北極星と北斗七星を祀る星辰(せいしん)信仰と菩薩信仰が習合し、さらに国常立尊(くにのとこたち)・天御中主神(あめのみなかぬし)へと習合発展した、神道と仏教両部の妙見信仰の宮寺だったそうです。祭神は天台宗で尊星大士、真言宗で妙見菩薩、お宮では国常立尊と天御中主神そして北斗七星命を祭っていたそうで、いずれも北極星と北斗七星を神格化したものだそうです。明治4年(1871年)の神仏分離令により、白木山神宮寺を首坊とする十五の天台・真言のお寺は廃止され、以後は神仏習合において妙見菩薩と同神とされる天之御中主神、国常立尊を祭神とし、社名を「八代神社」と改め、今日に至っているそうです。

妙見の神様は様々な思想や宗教が習合した神様なんですね〜😳古代から大陸と交流の深かった八代らしい国際色豊かな神様だと思いました。

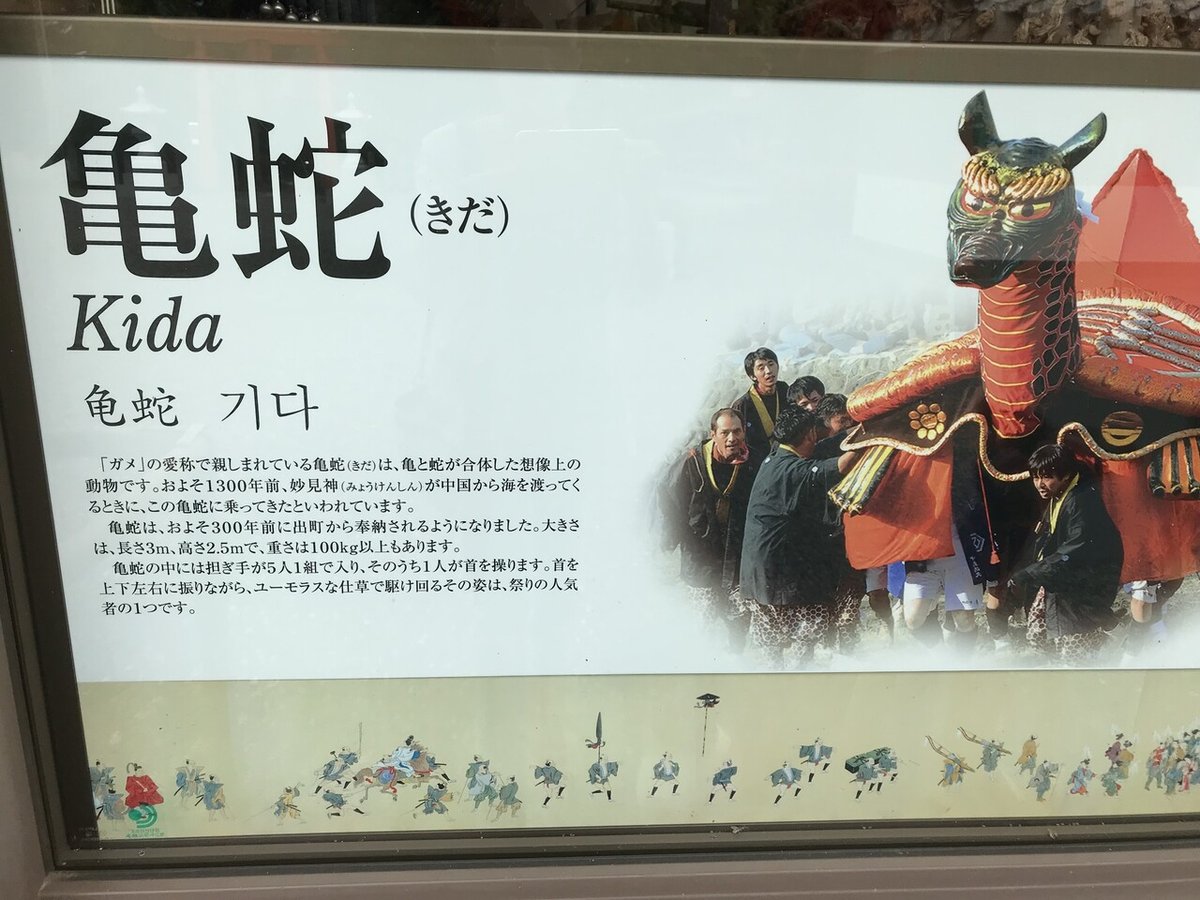

それでは八代神社(妙見宮)見学の最後に、冒頭の説明書にも出てきた妙見祭の出し物(獅子・亀蛇・木馬)の常設展示館を軽くご紹介したいと思います。

因みに妙見祭が現代のようにきらびやかな出し物が奉納され、豪華なお祭りになったのは江戸時代・元禄期からだそうです。去年と一昨年はコロナの影響で一部の神事を除き、妙見祭は中止となっています。今年こそは予定通り開催されることを願っています✨

それではこれから八代神社(妙見宮)の境内をでて、東隣山側にある末社・霊符神社に参りたいと思いますが、その前に、県道158号を挟んで西隣にある、明治期に神仏分離によって廃寺となった、白木山神宮寺跡をご紹介します。

それではこれから末社・霊符神社に向かいます👟

霊符神社

霊符神社は妙見宮の東の山の上にあります。写真では分かりにくいですが、山の上まで延々と階段が続いており、一瞬ひるみます💦が、頑張って登りましょう👟

拝殿の横に案内板がありますので、引用させていただき、霊符神社の説明とさせて頂きます。

霊符神社は八代神社(旧妙見宮)の末社で霊符尊星をまつる。現在は亀蛇に駕した妙見菩薩が本尊である。『肥後国誌』には「妙見山ノ内赤土山ノ上ニアリ」と記され、『鎮宅霊符神』によれば、百済国聖明王の第三王子琳聖太子が八代に渡来の折に伝えられ、肥後国八代郡白木山神宮寺に鎮座したのが日本最初の霊符神とされている。霊符は上に太上神仙鎮宅霊符と題し、中央に本尊妙見の亀蛇に駕する像を図しその周辺に北斗七星、左右に七十二の秘法を書き、下に霊符の釈を記してある。これを信仰すれば除災興楽、冨貴繁栄を得ると言われている。『鎮宅霊符縁起集説』には霊符金版を天平十二年(740)聖武天皇のころ肥後国八代郡白木山神宮寺で梓(版木)にちりばめたと記されている。この金版は今はなく、天正六年 (1351)西征大将軍懐良親王八代に在住の折に版をつくらせて神宮寺の神庫に納めてから国中に流布した。

永正十一年(1514)宮原城主橘公忠が建物を改築し、現在の霊符版は加藤正方が工人に命じて彫刻させたものである。慶安三年(1650)一条坊の僧秀安が社を建立し、明暦元年(1655)松井興長は本社に祈願を込めて高子原新地を築造し、その報さんとして墾田を寄付した。大正九年に霊符信者であった奈良県の吉里田興道氏・大阪府貝塚の種子島源兵衛氏等によって社殿・拝殿・石段など再興修築がなされた。その後九州各地の熱心な信者をはじめ妙見町四区のみなさんの奉讃によって展望台や東屋の設備がなされた。

懐良親王の足跡見つかりましたね〜😆少し補足しますと、案内板にある『鎮宅霊符縁起集説』とは、宝永5年(1708)江戸時代に出版されたもので、その中に懐良親王が霊符の金版を作らせたとの記載があるそうです。南北朝時代の直接の史料ではないですが、神社仏閣への信仰心の厚かった宮さまのことです。最初の彫版がなくなっていることを知って、「それはいけない、私が新たに作らせましょう。」とか言って、馴染みの職人さんに新しい版を作らせたんじゃないでしょうか。(最近妄想が進んで登場人物のセリフまで浮かんでくるようになりました笑)

それにしても、妙見菩薩は霊符神(陰陽道)とも習合しているんですね😳それも霊符神を伝えたのは、大内氏の祖とも言われる百済の王子様・琳聖太子ですか。ちょっと複雑すぎて混乱してきました〜😅

さて、霊符神社の高台から八代の町を見下ろす美しい景色を堪能してから麓の一の鳥居まで下り、小袖塚に向かいましょう🏃♀️

古い石垣(堀)が見えますね。

御小袖塚

またまた現地の石碑を引用させて頂き、説明とさせて頂きます↓

懐良親王御両親の墓 御小袖塚

征西将軍懐良親王が父君後醍醐天皇と母君霊照院禅定尼の御追福のためにたてられた菩提寺・御陵墓である。

親王が吉野をたった際に、形見に賜った父天皇の御小袖を埋められたと伝わることから御小袖塚と呼ばれる。

御小袖塚の中央には高さ百六センチの五輪塔二基、前に平石の拝石一枚を敷いている。二基の五輪塔はいずれも南北朝(1336〜1392)期のもので、向かって左は天皇、右は御生母である。

墓の南側に菩提寺として護国山顕孝寺を建て、仏壇には御自筆銘の御霊牌を安置して供養をされた。

後に顕孝寺は廃寺となり、相良氏支配の頃には悉知院が建てられ、相良氏の祈祷所となった。現在、御霊牌は悟真寺御霊殿に奉安されている。

御小袖塚の後には「新免武蔵塚」があり、南側には妙見神宮寺社僧代々の墓がある。

八代編②でご紹介した悟真寺の宮さま自筆の霊牌は元々はここ、顕孝寺にあったのですね💡

そして石碑の裏には、『太平記』の後醍醐天皇の遺言が↓

令和の小袖塚保存整備に820万円の寄付が集まったとも記載がありますね、凄い😳

さて、肝心の菩提寺・顕孝寺跡なのですが、案内板や石碑はなく、はっきりとした場所が特定できませんでした。ここに来る途中で見た、堀で囲まれた小袖塚正面の空き地、多分ここかな〜と感じました↓(注:不確実情報)

そして石碑にも記載があった妙見神宮寺社僧代々の墓は、多分手前の丸くて古い墓石のものかな?↓(注:不確実情報)

同じく案内板に記載のあった小袖塚の後にある「新免武蔵塚」というのがこちらです↓

これは宮本武蔵死後125年目に門下の村上氏が建てたものだそうです。実は、江戸時代の八代城代・松井家と宮本武蔵は深い関わりがあるんですよ!八代城の初代城代・松井興長(おきなが)と宮本武蔵は懇意の間柄で、武蔵は昔の縁をたよって興長に手紙(暗に就職を依頼する)を出したことがきっかけで、晩年の武蔵は熊本城主・細川忠利の客分として迎えられ、熊本でかの有名な『五輪書』を著すことになります。因みに宮本武蔵が五輪書を書いた金峰山山麓の霊巌洞は、熊本でもオススメのとても雰囲気のある史跡です。実は書きかけの記事を保存したままで久しいのですか、せっかくここで武蔵さんの話題が出た&八代散策がこれ以降まだ進んでいないこともあり、次回の記事では八代編はお休みして霊巌洞の記事をUPしようかなぁと現段階では思っています。

あとがき

私は今回初めて妙見を祀る神社を訪れましたが、妙見神はさまざまな信仰が複雑に習合した興味深い神様だと思いました。霊符神社の案内板には大正期に奈良や大阪の方が社殿を再興修築したとありますし、大阪には日本三大妙見の一つ、妙見山があるとのことで、関西の方では妙見信仰が盛んなのでしょうか?妙見宮の南に位置する山岳部には、南北朝時代に名和氏が築いた山城・古麓城があり、当時この一帯が八代の中心地だったそうです。妙見宮周辺には多くの寺院が建ち並び、門前町・城下町が形成され、海外との交易も行われて大いに繁栄していたようです。明治期に神仏分離によって寺院群とその文化がこの地域から失われてしまったことは残念に思います。

なお、懐良親王と八代との直接の関係を示す史料は殆ど残っていない印象で、森茂暁『懐良親王』や八代市 HPに、薩摩国を経て宇土津から肥後国に上陸した懐良親王の一行が八代市奈良木町の「高田御所」に一時期滞在した、とあるのみです。(出所の史料は探し出せませんでした。)

しかし、実際に現地を散策してみると、懐良親王のさまざまな伝承が八代に残っていることから、(八代編②でご紹介したように、妙見中宮跡地からは宮さま自筆の宝篋印塔も出土していますし)当時の西征府御所は菊池や太宰府にあっても、上述のごとく高度に栄えて美しい、名和氏の治める南朝の基盤都市ですから、懐良親王は度々八代を訪れて滞在していたと考える方が自然ではないかと思いました。

最後までお読み頂き、ありがとうございました😊

【引用文献】

・八代市『八代城ものがたり』パンフレット p.5

・八代市観光ガイドブック『きなっせやつしろ』p.8

【参考文献・HP】

・森茂暁『懐良親王』ミネルヴァ書房2019年

・藤田明『征西将軍宮』熊本県教育会1915年

・八代市『八代妙見祭』パンフレット

・八代市ホームページ

・Wikipedia

・ユネスコ無形文化遺産 八代妙見祭HP

・熊本県公式観光サイト 八代神社(妙見宮)(アクセス情報はこちらから)